Что такое киста Бейкера

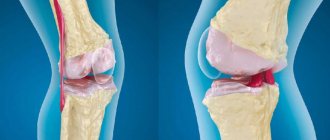

Под кистой Бейкера подразумевают эластичное уплотнение округлой формы в виде выпячивания, локализующееся в подколенной ямке (позади коленного сустава). Данное образование обычно заполнено синовиальной жидкостью, выделяющейся вследствие каких-либо дегенеративных и воспалительных процессов, проходящих в коленном суставе, либо травм.

Тело кисты формируется в слизистой межсухожильной сумке, где скапливается избыточное количество синовиальной жидкости, попадающей туда из сустава, из-за чего и происходит постепенный рост этого образования. Наличие межсухожильной сумки, располагающейся обычно среди сухожилий икроножной и полуперепончатой мышц ноги, наблюдается практически у половины людей, что является нормой их анатомии.

Классификация и симптомы

Новообразование бывает однокамерным, двухкамерным и многокамерным. Врачи установили, что рецидив формирования возникает в случаях наличия множественных камер у кистозного новообразования. По мере увеличения размеров выпячивания, повышается риск его распространения на голень. Однако немалая объемность опухоли провоцирует другое последствие – разрыв. Фото кисты Беккера под коленом позволит понять, образование каких размеров считается угрожающим.

Внешний признак.

Заболевание классифицируют на такие подвиды:

- Симптоматическая форма – течение патологического процесса характеризует выраженная боль. Ее локализация – коленный сустав.

- Идиопатическая форма – когда происхождение развития заболевания непонятно, а установить первопричину не удается даже поле проведения многочисленных видов исследования.

Абсолютно бессимптомное развитие подколенного бурсита отмечается не более чем в 28% клинических случаев. Именно отсутствие выраженных признаков по мере формирования, а затем развития атеромы объясняет ее столь позднее выявление. Обнаружение новообразований не ранее, чем на 2 стадии происходило тогда, когда воспаленные участки имели небольшие размеры.

Симптомы кисты Беккера под коленом:

- Длительные боли, чаще периодические, возникающие внутри подколенной ямки сразу после физической нагрузки.

- Чувство дискомфорта, скованности внутри конечности, сложность разгибания коленного сустава.

- Крупные образования сдавливают сосудисто-нервный пучок, вызывая отечность голеностопного сустава.

- Под коленом прощупывается округлое новообразование – оно не спаяно с кожей.

- Выполнение нескольких сгибаний, разгибаний способствует увеличению размеров выпячивания.

- Незначительные проявления нейропатии большеберцового нерва, когда она, будучи больших размеров, защемляла его.

Сложность выявления этиологического фактора связана с анатомией коленного сустава, поскольку в этой зоне расположены синовиальные сумки, карманы, завороты. По мнению специалистов, наличие множественных физиологических структур усложняет раннее выявление новообразования. Также этот фактор не позволяет своевременно проследить, какая именно из анатомических частей послужила первопричиной развития грыжи.

Морфометрические особенности атеромы вне зависимости от возраста и пола пациента носят индивидуальный характер. В пределах одной возрастной группы объем грыжи варьируется.

Каковы причины формирования кисты Бейкера

Основными причинами, вследствие которых происходит формирование данной кисты, являются различные заболевания воспалительного и обменно-дистрофического характера, связанные с коленным суставом (особенно в связи с избыточными нагрузками на него), травмами коленного сустава, дегенеративно-дистрофическими изменениями хрящевой ткани. Поэтому в группе риска чаще всего находятся люди, страдающие:

- какими-либо суставными травмами

- патологическими изменениями (включая дегенеративные) менисков

- деструкцией суставных хрящей

- остеоартрозом

- остеоартритом

- хроническим синовитом

- ревматоидным артритом

- пателлофеморальным артрозом

Совсем редко киста Бейкера диагностируется у больных без каких-либо видимых причин.

Особенности лечения заболевания у детей

Киста Бейкера чаще всего обнаруживается у детей в возрасте до 7 лет. Как правило, патология не появляется самостоятельно, а на фоне воспалительных заболеваний суставов или после травм. Симптомы заболевания практически ничем не отличаются от клинической картины, развивающейся у взрослых.

Если киста Бейкера не вызывает у ребенка неприятных ощущений и не отличается быстрым ростом, за ней наблюдают некоторое время. Хирургическое лечение назначают только при выраженном нарушении двигательной функции коленного сустава. У детей хорошего терапевтического результата удается получить систематическими физиотерапевтическими процедурами и занятиями ЛФК.

Каковы симптомы кисты Бейкера

Начальный этап заболевания, как правило, отличается бессимптомностью, поэтому часто игнорируется больным. Также иногда признаки образования кисты Бейкера могут исчезать, но позже проявляться снова, даже спустя длительное время. Основные симптомы, говорящие о наличии данного заболевания, обычно наблюдаются на стадии формирования более существенного размера кисты, когда она начинает оказывать сдавливающий эффект на окружающие ткани. Тогда заболевание может сопровождаться:

- дискомфортом (небольшими болевыми ощущениями, особенно при пальпации, и неприятным чувством давления), возникающим в подколенной ямке при достаточных физических нагрузках (наиболее ярко симптом проявляется в положении распрямленной ноги)

- отечностью в области коленного сустава, что препятствует его сгибанию

- наличием в подколенной ямке плотного и упругого образования округлой формы

Диагностика кисты Беккера

Для определения заболевания врач проводит подробный осмотр колена пациента Необходимо также исключить инфекционное воспаление. Затем выполняют ультразвуковое исследование, которое является «золотым стандартом» при данной патологии . Иногда назначают МРТ или пневмосцинтиграфию. При сочетанной патологии коленного сустава часто назначают операцию — артроскопию, являющуюся как диагностической, так и лечебной манипуляцией в том числе и для данной патологии, в тех случаях, когда киста имеет сообщение с полостью сустава.

Насколько опасна киста Бейкера

Главная опасность кисты Бейкера (при отсутствии своевременного и эффективного лечения) связана с ее осложнениями, которые могут проявиться:

- ее разрывом (наиболее частым осложнением, характерным почти для 10% больных этим недугом) – при этом синовиальная жидкость кисты проникает в близ расположенную икроножную мышцу, заполняя пространство между ее фасциями, что способствует образованию в голени отека, который часто сопровождается общим дискомфортом с болевыми ощущениями, местной гипертермией и кожным покраснением;

- отложением в кисте кальциевых солей – с более ощутимым давлением уплотненного образования на окружающие ткани;

- нарушением венозного кровообращения – наличие кисты часто препятствует нормальному венозному оттоку в голени, что, в свою очередь, приводит к развитию в венах голени тромбофлебита и тромбоза (который может осложниться опасной для жизни больного тромбоэмболией легочной артерии);

- варикозным расширением расположенных под кожей голени вен;

- сдавлением большеберцового нерва – из-за чего больной начинает испытывать чувство онемения или покалывания (иногда просто слабости) в нижней части ноги;

- некрозами – вследствие сдавления мягких тканей;

- остеомиелитом – вследствие сдавления кости и ее дальнейшем нагноением.

Какими бывают последствия заболевания?

Если не лечить грыжу, то это приводит к истончению подколенной сумки, где собрана синовиальная жидкость. Вследствие этого капсула может разорваться, а вся жидкость начинает распространяться по икроножной мышце. Данное осложнение сопровождается сильной отечностью голени, покраснением подколенной впадины, повышением температуры и возникновением острых болей в суставах.

Еще одно достаточно опасное осложнение – когда капсула не разрывается, а стремительно увеличивается в размерах и начинает давить на стенки сосудов. Это приводит к их воспалению и появлению тромбофлебита, варикоза и тромбоза. Стоит отметить, что тромбоз является смертельным заболеванием. Отрыв тромба может вызывать инсульт или закупорить легочную артерию.

Лечение кисты Бейкера

Для успешного лечения данного заболевания, в зависимости от размера и длительности существования кисты Бейкера, могут применяться методы консервативной и оперативной терапии. Параллельно рекомендуется проводить лечение основного суставного заболевания, спровоцировавшего развитие кисты.

Консервативная терапия кисты Бейкера обычно заключается в пункции (для удаления синовиальной жидкости) и последующем медикаментозном введении в межсухожильную сумку глюкокортикостероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов, обезболивающих средств.

Оперативная терапия кисты Бейкера показана при отсутствии эффекта от консервативных методов лечения, а также при больших размерах образования и его выраженно деструктивном влиянии на окружающие ткани. Операция иссечения проводится с применением местной анестезии. Также в последнее время очень востребовано удаление кисты Бейкера при помощи артроскопа, что менее травматично для пациента, поскольку отток синовиальной жидкости производится через минипрокол и при этом полностью исключается попадание в полость сустава содержимого кисты.

Клиническая картина

Симптомы могут включать:

- Неопределенная боль в области подколенной ямки.

- Отек и образование дополнительного объема в подколенном пространстве.

- Напряжение в районе отека, что может меняться в зависимости от физической активности.

- Ограничения амплитуды движений коленного сустава.

Большинство кист локализуется на медиальной стороне подколенного ямки в икроножно—полуперепончатой сумке. Также киста могут может сформироваться в подколенной сумке и тогда выпячивание будет находиться в латеральной части подколенного пространства. Кроме того, иногда подколенная киста распространяется кверху или кпереди.

Размер кист может варьироваться от маленьких, от клинически бессимптомных и не пальпируемых, до больших объемных образований, вызывающих видимый отек в подколенной области. Размер кисты и интенсивность боли могут привести к ограничению амплитуды движений. В редких случаях будут признаки и симптомы разрыва мениска, которые можно проверить с помощью теста McMurray.

Подколенные кисты могут оказывать давление на другие анатомические структуры. Компрессия подколенной артерии или вены может вызвать ишемию или тромбоз, соответственно, тогда как компрессия большеберцового или малоберцового нервов может вызвать периферическую невропатию.

Профилактика кисты Бейкера

Основные профилактические мероприятия по предупреждению возникновения кисты Бейкера обычно заключаются в:

- своевременном и эффективном лечении всех патологий, связанных с суставами

- бережном отношении к суставам и минимизации суставных травм

- нормализации веса (при избыточной массе тела) для уменьшения нагрузки на суставы

- ношении специальных ортезов (при необходимости) и наколенников с целью максимального снижения нагрузки на коленный сустав (особенно при выполнении тяжелых работ и подъема тяжестей)

- ведении активного образа жизни

- полноценном питании

Вас начали беспокоить неприятные ощущения в подколенной ямке или Вы заметили там небольшое уплотнение? Опытные специалисты медицинского всегда готовы вовремя определить истинную причину Вашего недомогания и максимально быстро вернуть Вам радость комфортного движения!

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры назначают после купирования острого воспалительного процесса или в реабилитационном периоде после операции. Выраженный эффект получают при проведении ряда сеансов:

- механической вытяжки — препятствует развитию атрофии;

- массажа коленного сустава и нижних отделов ноги — для восстановления кровоснабжения и питания мягких тканей;

- электрофореза — активизирует регенерацию тканей, нормализацию обменных процессов;

- УВЧ, инфракрасной лазерной терапии — для облегчения боли, устранения очага воспаления и отёчности;

- магнитотерапии — восстанавливает обменные процессы и восстанавливает поврежденные ткани на клеточном уровне;

- сероводородных, радоновых ванн — для профилактики тромбофлебита, варикозного расширения вен, стимуляции местного кровообращения.

В процессе физиотерапии постоянно оценивается состояние поврежденного коленного сустава, степень его двигательной активности. Подробно о методах физиотерапии можно узнать здесь.

Консервативная терапия

Устранением рассматриваемого вида патологии занимается ортопед, если на то возникает необходимость – к реализации терапевтического процесса подключают хирургов.

Консервативное лечение кисты Беккера под коленом предполагает следующие подходы:

- разгрузку сустава;

- физиотерапевтическое лечение;

- пункцию опухоли с последующей эвакуацией содержимого и введением медикаментозных препаратов.

С терапевтической целью вводят склерозирующие средства, в частности, применяют 5% спиртового раствора йода, гормональные, цитостатические препараты.

- Физиотерапевтическое лечение. Самыми действенными методиками признаны электрофорез, УВЧ. Реализовать указанные варианты терапии допустимо только после исключения онкологического процесса.

- Пункция. Выполняют для эвакуации содержимого грыжи. Когда развитие опухоли достигает 2-3 стадии, содержимое ее капсулы имеет желеобразную консистенцию. Уплотненное новообразование сложно поддается проколу, и последующей эвакуации внутренней части. Также в этом случае бессмысленно вводить кортикостероиды.

- Положительный результат обеспечивает гормональное лечение. Кортизонотерапия эффективна в 50% всех клинических случаев. Научную идею применения гормональных средств впервые разработали и применили ревматологи. Наблюдению подлежали пациенты с грыжей, возникшей на фоне ревматоидного артрита. Терапевтическая тактика позволила оценить – после внутрисуставного введения глюкокортикостероидов, размеры новообразования уменьшались.

Откачивание жидкости.

С тех пор гормоны начали вводить непосредственно в подколенную припухлость. Активно применяли гидрокортизоновую эмульсию, комбинируя ее с антибиотиками.

Важно! Если у пациента гормональные заболевания – проблемы с щитовидной железой, сахарный диабет, нарушение состояния коры надпочечников – нужно обязательно сообщить об имеющихся нарушениях врачу.

Далеко не всегда консервативное лечение кисты Беккера

приводит к полному устранению новообразования. Статистика показывает, что в 6 из 10 случаев атерому приходится иссекать хирургически. Такие результаты служат основанием для поиска новых терапевтических подходов, разработки более эффективных консервативных методов терапии.

Факторы развития

Медики до сих пор не установили точные причины возникновения подколенной грыжи. Эта опухоль медленно развивается и очень редко озлокачествляется.

Справка. Редкие случаи преобразования грыжи колена в злокачественное образование чаще всего связаны с изначально неправильно поставленным диагнозом. Врачи ошибаются, так как многие образования злокачественного характера схожи с кистой Беккера.

Медики выделяют следующие предполагаемые теории появления грыж коленных суставов:

- Воспалительные заболевания. Подколенная киста развивается на фоне патологий костных соединений и околосуставных тканей (синовиты, вагиниты, тендовагиниты). Эти болезни приводят к тому, что коленное сочленение деформируется и постепенно разрушается. Как следствие, появляется «слабое место», которое ежедневно подвергается физическим нагрузкам, позже образуется выпячивание.

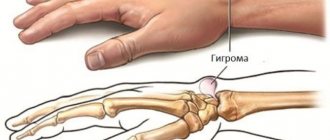

- Доброкачественный опухолевый процесс. Иногда клетки синовиальной мембраны начинают делиться, так начинается опухолевый процесс. Чаще такие клеточные элементы прорастают внутрь суставной оболочки, тогда образуются синовиомные саркомы (злокачественная опухоль), реже они растут наружу, как следствие, происходит развитие гигромы в колене.

- Нарушение обменных процессов. Как упоминалось ранее, полость суставов и влагалищ сухожилий заполнена жидкостью, которую вырабатывает синовиальная мембрана. При аутоиммунных, эндокринных, обменных заболеваниях, паранеопластическом синдроме количество вырабатываемой синовиальной жидкости превышает объем секрета, который обратно всасывается. Из-за этого увеличивается давление во влагалищах сухожилий и суставной капсуле. Как следствие, наиболее слабый участок соединительнотканной оболочки выпячивается и появляется гигрома.

Особенности подколенной опухоли присущи всем вышеописанным теориям ее формирования.

Патологическое образование коленного сустава могут спровоцировать следующие факторы:

- Наследственная предрасположенность у ребенка, родители которого страдали от заболевания.

- Однократная сильная травма или частые незначительные повреждения колена.

- Чрезмерные физические нагрузки коленного соединения, связанные с работой или занятиями спортом.

- Патологии, которые сопровождаются воспалительным поражением колена (артрит, бурсит, периартрит и т. д.).

- Заболевания с хроническим течением (артрит, остеоартроз).

Внимание. Чаще всего грыжу подколенной ямки диагностируют у людей, которые ведут активный образ жизни. Чтобы предупредить патологический процесс профессиональные спортсмены и люди, которые занимаются тяжелой физической работой, должны использовать защитные приспособления (ортезы, бандажи, эластичный бинт).