Российский офтальмологический журнал, 2017; 1: 74-79

Е.Л. Ефимова1, В.В. Бржеский1, И.Е. Панова2, А.С Александрова1, М.А. Зерцалова1, Я.М. Порогер3 1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России 2 Санкт-Петербургский филиал ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России 3 Медицинский , Челябинск

Цель работы: оценить характер воздействия препаратов Ирифрин 2,5 % и Ирифрин-БК 2,5 % на основные параметры аккомодации, а также на слезопродукцию, стабильность слезной пленки и эпителий глазной поверхности у пациентов с компьютерным зрительным синдромом (КЗС) на фоне миопии слабой и средней степени. Материал и методы. Обследованы 52 человека в возрасте от 17 до 34 лет (в среднем 22,30 ± 2,72 года) с КЗС, разделенные на две группы. В течение 4 нед пациенты 1-й группы закапывали ежедневно на ночь препарат Ирифрин 2,5 %, пациенты 2-й группы — бесконсервантный Ирифрин-БК 2,5 %. До и после курса терапии оценивали характер воздействия данных препаратов на основные параметры аккомодации, а также на слезопродукциюстабильность слезной пленки и эпителий глазной поверхности. Результаты. Установлена эффективность исследованных препаратов 2,5 % Ирифрина в отношении обоих патогенетических звеньев КЗС: как нарушений аккомодации и связанной с ними аккомодативной астенопии, так и вторичного синдрома сухого глаза. У всех обследованных пациентов отмечено уменьшение частоты и выраженности проявлений астенопии, повышение некорригированной остроты зрения, объема абсолютной аккомодации, а также значений положительной и отрицательной частей объема относительной аккомодации, что можно связать с эффектом фенилэфрина гидрохлорида. Кроме того, отмечается уменьшение субъективного дискомфорта, выраженности прокрашивания эпителия роговицы раствором флюоресцеина натрия и конъюнктивы — раствором бенгальского розового, а также увеличение стабильности прероговичной слезной пленки, по-видимому, за счет наличия в составе обоих препаратов гидроксипропилметилцеллюлозы и отсутствия консерванта в препарате Ирифрин-БК 2,5 %.

Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, синдром сухого глаза, аккомодация, Ирифрин, Ирифрин-БК.

В последние годы определилась устойчивая тенденция к изменению характера зрительного труда, притом главным образом у школьников и студентов. Эта тенденция обусловлена активным внедрением современных информационных технологий, нарастающей компьютеризацией учебного процесса и рабочих мест. Безусловно, повышение интенсивности подобной зрительной нагрузки касается прежде всего учащейся молодежи — студентов и школьников, а также лиц, чья профессиональная деятельность сопряжена с напряженной зрительной работой на близком расстоянии [1–3].

Особенности зрительной работы за компьютером закономерно обусловливают избыточную нагрузку на аккомодационный аппарат глаза, способствуют развитию привычно-избыточного напряжения и даже спазма аккомодации, зрительному утомлению и наконец миопизации глаза. При этом наиболее подвержены этим процессам уже упомянутые группы людей (студенты и пр.).

Другим «результатом» длительной работы за компьютером служит развитие вторичного синдрома сухого глаза (ССГ), связанного главным образом с уменьшением частоты миганий во время напряженной зрительной работы за монитором [1, 4].

Рассмотренные обстоятельства явились причиной выделения в самостоятельную нозологическую форму так называемого компьютерного зрительного синдрома (КЗС). В настоящее время этот термин широко используется в отечественной и зарубежной литературе. Основными «составляющими» этого синдрома служат аккомодативная (или аккомодационно- рефракционная) астенопия и ССГ, в совокупности вызывающие достаточно интенсивный симптомо- комплекс, снижающий работоспособность и качество жизни людей, работающих за компьютером [3, 5, 6].

Соответственно, исследованию физиологических механизмов аккомодации и возможностей коррекции их нарушений у больных с КЗС в последние годы закономерно уделяется все возрастающее внимание [1, 5, 7].

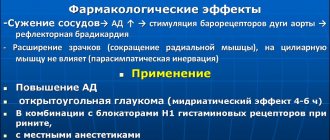

В основе лечебных мероприятий для таких больных лежит, с одной стороны, нормализация работы цилиарной мышцы, с другой — повышение стабильности прероговичной слезной пленки. Безусловно, главным патогенетически ориентированным направлением медикаментозного лечения рассматриваемой патологии служит воздействие на вегетативную иннервацию основных порций цилиарной мышцы с помощью инстилляций М-холинолитиков (атропина сульфат, циклопентолата гидрохлорид, тропикамид или др.) и/или α-адреномиметиков (фенилэфрина гидрохлорид) [5, 8, 9].

Учитывая избыточный циклоплегический эффект М-холинолитиков, сопровождающийся парезом аккомодации, нарушающим зрительную работу на близком расстоянии, а также длительный мидриаз, предпочтение сегодня отдают инстилляциям α-адреномиметиков [8, 9]. Их эффект связан с прямым стимулирующим воздействием на радиальные волокна Иванова цилиарной мышцы и, по законам «обратной связи», ослаблением функции мышц — антагонистов цилиарного тела (циркулярной и меридиональной). Среди лекарственных средств рассматриваемой фармакологической группы в Реестр лекарственных средств России в качестве глазных капель входят препараты фенилэфрина гидрохлорида: Ирифрин 2,5 %, Ирифрин-БК 2,5 %, Неосинефрин-ПОС, Визофрин. Индуцированный фенилэфрином мидриаз обычно кратковременный. Уже доказана клиническая эффективность Ирифри- на 2,5 % в лечении детей с привычно-избыточным напряжением аккомодации, а также взрослых с аккомодативной астенопией [5, 6, 7, 9].

Вместе с тем систематическое закапывание препаратов, содержащих консерванты, закономерно сопровождается нарушением стабильности слезной пленки и в конечном итоге — развитием вторичного ССГ [10]. Безусловно, использование таких препаратов в лечении пациентов с КЗС чревато утяжелением имеющегося у таких больных ксероза, что требует модификации препаратов фенилэфрина гидрохлорида, например введения в их состав полимерных основ слезозаменителей и/или исключения консерванта. Такими модифицированными глазными каплями явились: Ирифрин 2,5 % (содержит гипроксипропилметилцеллюлозу в качестве пролонгатора фенилэфрина) и Ирифрин-БК 2,5 %(содержит тот же полимер и к тому же лишен консерванта). Однако их эффективность в лечении больных с КЗС остается неизученной.

ЦЕЛЬ исследования: оценить характер воздействия препаратов Ирифрин 2,5 % и Ирифрин-БК 2,5 % на основные параметры аккомодации, а также на слезопродукцию, стабильность слезной пленки и эпителий глазной поверхности у пациентов с КЗС.

Как правильно использовать капли?

Активным веществом капель является фенилэфрин. Обладая вазоконстриктивными свойствами, он используется не только для лечения глаз, но также содержится в препаратах от аллергии и простуды. Это эффективное средство от гиперемии носоглотки.

Фенилэфрин применяют в виде инъекций при низком давлении в артериях и слабом тонусе сосудистой стенки. В офтальмологии его используют, как «Ирифрин», в двух случаях – при диагностике и терапии.

В диагностической практике эти капли назначают для расширения зрачка перед операцией и исследованием глазного дна, а также определения глубины инъекции bulbus oculi и тестирования закрытоугольной глаукомы.

Препарат «Ирифрин» в концентрации 2,5% и 10% используется следующим образом.

- Для проверки fundus oculi врач назначает по капле лекарства в каждый глаз. Затем через 15-30 минут зрачок должен расшириться настолько, чтобы провести обследование. Если процедура продлится больше часа, закапывание делают повторно. Если зрачок расширен недостаточно, нужно использовать боле сильный 10%-й состав.

- Тест на закрытоугольную глаукому потребует 2,5%-го фенилэфрина. Вначале доктор меряет глазное давление, после чего закапывает препарат. Затем он сравнивает результаты измерений – до процедуры и после. При разнице в 3-5 мм ртутного столба патология имеет место.

- Глубина инъекции глазного яблока определяется с помощью «Ирифрина» 2,5%. После закапывания ожидают пять минут и проверяют результат. Исчезнувшее покраснение свидетельствует о его поверхностном характере. Если гиперемия сохранилась, она распространяется на более глубокие слои. Затем проводится дифференциальное диагностирование выявленной патологии.

- Для подготовки к операции подходит только 10%-й фенилэфрин. Его вводят по капле в оба глаза за 30-60 минут до хирургических процедур.

В каких случаях будет эффективен «Ирифрин»? Данные капли назначают для лечения глаукомоциклитического криза (10%-й состав), синдрома покраснения глаз (2,5%), ложной близорукости и иридоциклита. Рассмотрим эти патологии подробнее.

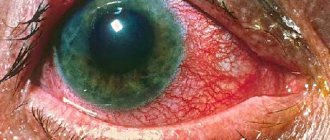

- Глаукомоциклитический криз проявляется скачками внутриглазного давления и признаками циклита (гиперемия, ухудшение зрения, ночные боли, повышенное слезоотделение).

- Синдром покраснения глаз вызван расширением сосудов или кровоизлиянием в зрительных органах. Он характерен для целого ряда патологий, вызванных аллергией, вирусами и бактериями. С учетом проявляющейся симптоматики специалист диагностирует заболевание.

- Спазм аккомодации сопровождается продолжительным сокращением фокусирующей мышцы. Иначе такое состояние называют ложной близорукостью, которая проявляется хроническим напряжением musculus ciliaris. Это заболевание, свойственное школьникам, считается излечимым, но с годами часто перетекает в истинную близорукость.

- Иридоциклит — воспаление радужки или средней сосудистой оболочки. Его симптомы – это покраснения, отеки, изменение формы зрачка, глазная боль и ухудшение зрения.

При глаукомоциклитических кризах обычно применяют «Ирифрин» 10%, закапывая его 2-3 раза в день. В случае иридоциклита препарат выводит жидкость, образуемую из-за воспаления. При этом назначают капли 2,5% и 10% в аналогичной дозе с той же периодичностью. Концентрацию активного вещества в растворе определяет офтальмолог.

Для избавления от ложной близорукости отлично подойдет фенилэфрин 2,5%. Он применяется ежедневно по капле в оба глаза. Длительность курса – один месяц. Если проблема не устранена и спазм не снят, усиливают дозу до 10% и принимают капли две недели.

Ирифрин® (Irifrin®)

При проведении офтальмоскопии применяются однократные инстилляции 2,5% раствора Ирифрина®. Как правило, для создания мидриаза достаточно введения 1 капли 2,5% Ирифрина® в конъюнктивальный мешок.

Максимальный мидриаз достигается через 15-30 минут и сохраняется в течение 1-3 часов.

В случае необходимости поддержания мидриаза в течение длительного времени, через 1 час возможна повторная инстилляция Ирифрина®.

У взрослых и детей старше 12 лет при недостаточном расширении зрачка, а так же у больных с ригидной радужкой (выраженная пигментация) для диагностического расширения зрачка возможно применение 10% Ирифрина в той же дозе.

Для снятия спазма аккомодации 2,5% раствор Ирифрина® у детей с 6 лет и взрослых назначают по 1 капле в каждый глаз на ночь ежедневно в течение 4-х недель.

В случае стойкого спазма аккомодации возможно применение 10% раствора Ирифрина® у детей с 12 лет и взрослых по 1 капле в каждый глаз ежедневно на ночь в течении 2-х недель.

Для проведения диагностических процедур однократная инстилляция 2,5% раствора Ирифрина® применяется:

— в качестве провокационного теста у пациентов с узким профилем угла передней камеры и подозрением на закрытоугольную глаукому. Если разница между значениями внутриглазного давления до закапывания Ирифрина® и после расширения зрачка составляет от 3 до 5 мм рт.ст., то провокационный тест считается положительным;

— для дифференциальной диагностики типа инъекции глазного яблока: если через 5 минут после закапывания отмечается сужение сосудов глазного яблока, то инъекция классифицируется как поверхностная, при сохранении покраснения глаза необходимо тщательно обследовать пациента на наличие иридоциклита или склерита, так как это свидетельствует о расширении более глубоколежащих сосудов.

При иридоциклитах 2,5% или 10,0% раствор Ирифрина® применяется для предотвращения развития и разрыва уже образовавшихся задних синехий; для снижения экссудации в переднюю камеру глаза. С этой целью 1 капля препарата закапывается в конъюнктивальный мешок больного глаза (глаз) 2-3 раз в сутки.

При глаукомо-циклитических кризах вазоконстрикторный эффект фенилэфрина способствует снижению внутриглазного давления, что наиболее выражено при применении 10% раствора препарата.

Для купирования глаукомо-циклитических кризов 10% Ирифрин® закапывается 2-3 раза в день.

При подготовке пациентов к хирургическим вмешательствам за 30-60 минут до операции для достижения мидриаза производится однократная инстилляция 10% раствора Ирифрина®. После вскрытия оболочек глазного яблока повторное закапывание препарата не допускается. 10% раствор не применятся для ирригации, пропитывания тампонов при оперативном вмешательстве и для субконъюнктивального введения.

«Ирифрин» в детском возрасте

Детям до 12-ти лет препарат назначают от нарушения зрения, если поставлен диагноз «дальнозоркость» или «близорукость». Когда малыш приходит в школу, к привычной для него нагрузке добавляются уроки и факультативы. Глаза испытывают стресс и часто в первых классах детишки жалуются на усталость и ухудшение зрения.

Чтобы этого избежать, необходимо приучить ребенка к коротким перерывам при выполнении уроков и просмотре телевизора. А в школе можно делать упражнение для тренировки глаз, переводя взгляд на дальние и близкие объекты. Это принесет пользу малышу.

На фоне повышенных нагрузок «Ирифрин» применяют месячным курсом по капле на ночь в оба глаза. Можно назначить по две капельки через день. После курсового лечения уходит слезотечение и боль, снижается усталость.

Обычно применение препарата предотвращает потерю зрения. Во избежание перехода на контактные линзы или очки нужно учить детей беречь глаза и слушать свои ощущения. Как только появляется усталость, нужно прерваться, сделать гимнастику для глаз или заняться нейтральным делом. Эти приемы помогут избежать больших нагрузок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 52 человека в возрасте от 17 до 34 лет (в среднем, 22,30 ± 2,72 года) с верифицированным диагнозом КЗС на фоне миопии слабой и средней степени (табл. 1). Всем пациентам в течение 4 нед ежедневно (однократно на ночь) в оба глаза закапывали по 1–2 капли препарата Ирифрин 2,5 %. При этом 24 больных 1-й группы получали Ирифрин-БК 2,5 %(без консерванта), а 28 пациентов 2-й группы — Ирифрин 2,5 % (с консервантом бен- залкония хлоридом).

Все пациенты были обследованы перед началом терапии и через 4 нед лечения с использованием диагностических методов, ориентированных на исследование как аккомодативной астенопии, так и ксеротического компонента КЗС. Первые включали визометрию, авторефрактометрию (до и после циклоплегии трехкратными инстилляциями 1 % циклопентолата гидрохлорида), прокси- и ремотометрию, определение объема абсолютной аккомодации, положительной (запаса) и отрицательной частей относительной аккомодации, а также оценку выраженности астенопических жалоб. Методики выполнения указанных исследований соответствовали рекомендациям Экспертного совета по аккомодации и рефракции (ЭСАР) [8].

У всех обследованных также оценивали выраженность субъективного дискомфорта по индексу заболевания глазной поверхности (OSDI), индекс слезного мениска, стабильность прероговичной слезной пленки (по M. Norn), выраженность про- крашивания эпителия роговицы раствором флюоресцеина натрия (по шкале Oxford), а также эпителия конъюнктивы — 1 % бенгальским розовым по шкале van Bijsterveld [11–16].

В результате инстилляций исследованных препаратов в течение 4 нед у всех больных с КЗС отмечена устойчивая тенденция к повышению не- корригированной остроты зрения на фоне уменьшения манифестной рефракции и привычного тонуса аккомодации (табл. 2). Вместе с тем статистически значимыми различиями эта тенденция не сопрово- ждалась (p > 0,05). Однако при сравнении эффекта исследуемых препаратов динамика уменьшения манифестной рефракции (на 0,19 ± 0,03), а также привычного тонуса аккомодации (на 0,18 ± 0,04) оказалась достоверно более выраженной на фоне инстилляций бесконсервантного ирифрина- БК 2,5 %, чем инстилляций ирифрина 2,5% (на 0,06 ± 0,02 дптр; p < 0,05 и 0,01 ± 0,04 дптр; p < 0,05 соответственно).

На фоне систематических инстилляций исследуемых препаратов отмечена тенденция к приближению к глазу ближайшей и отдалению от него дальнейшей точек ясного видения, в итоге у всех пациентов с КЗС происходит незначительное, статистически не значимое (p > 0,05) повышение объема абсолютной аккомодации (табл. 3).

Одновременно у них же также возрастали величины положительной и отрицательной частей объема относительной аккомодации. При этом динамика повышения положительной части относительной аккомодации оказалась существенно более выраженной после инстилляций бесконсервантного препарата Ирифрин-БК 2,5 % (различие относительно эффекта препарата сравнения статистически значимо, p < 0,05).

Кроме того, на фоне инстилляций исследуемых препаратов у пациентов с КЗС выявлено статистически достоверное снижение выраженности астенопических жалоб (табл. 4), притом в большей степени после закапываний препарата Ирифрин 2,5 %, содержащего консервант бензалкония хлорид.

Таким образом, инстилляции обоих сравниваемых препаратов фенилэфрина гидрохлорида эффективно купируют симптомы аккомодативной астенопии (в большей степени — Ирифрин 2,5 %). Уменьшение тонуса аккомодации, увеличение объема абсолютной аккомодации и запасов относительной аккомодации более выражено при применении Ирифрина-БК 2,5 %.

При анализе воздействия препаратов на ксеротический компонент КЗС получены следующие результаты.

По результатам оценки субъективного дискомфорта больных с КЗС установлено, что после проведенного лечения количество больных с высокими значениями OSDI заметно уменьшилось, притом в существенно большей степени — после инстилляций Ирифрина-БК 2,5 % (табл. 5 и рис.).

Выраженность прокрашивания роговицы (по шкале Oxford) и конъюнктивы (по шкале van Bijsterveld) имела положительную динамику на фоне инстилляций обоих сравниваемых препаратов (табл. 6). При этом после закапываний ирифрина-БК 2,5 % более существенным оказалось уменьшение выраженности прокрашивания эпителия роговицы, а по завершении курса инстилляций ирифри- на 2,5 % — назальной и темпоральной частей бульбарной конъюнктивы.

Отмечено также увеличение стабильности слезной пленки у пациентов обеих групп в ходе лечения, однако в среднем этот показатель так и не достиг возрастной нормы [4]. Индекс слезного мениска, как до лечения, так и после, оказался значительно ниже нормы, причем если у пациентов 1-й группы отмечалась тенденция к его незначительному повышению, то у больных 2-й группы он даже несколько снизился (изменения статистически незначимы; p > 0,05).

Позитивная динамика рассмотренных параметров ксеротического процесса у больных с КЗС на фоне инстилляций сравниваемых препаратов 2,5 % Ирифрина может быть связана с наличием в их составе гидроксипропилметилцеллюлозы, спо- собствующей стабилизации слезной пленки и улучшению смачивания глазной поверхности, с одной стороны, и отсутствием консерванта в препарате Ирифрин-БК 2,5 % — с другой.

Как действует «Ирифрин»?

При закапывании препарата чувствуется легкое жжение, исчезающее спустя 4-5 секунд. После этого нужно воздержаться от зрительных нагрузок два-три часа. Нельзя писать, заниматься чтением, работать на компьютере, смотреть телевизор, шить, вязать и т.п. Через 15-20 минут после процедуры аккомодация глаз ухудшается, предметы расплываются, а яркий свет вызывает дискомфорт. Такое состояние может продлиться несколько часов. Врачи рекомендуют закапывать «Ирифрин» на ночь, чтобы минимизировать чувство дискомфорта.

После использования капель некоторые пациенты, страдающие гипертонией, отмечают повышение давления. Это побочное явление проходит быстро и не дает повода для беспокойства. Поклонникам контактных линз лучше воздержаться от них на время терапии и пользоваться очками. Спустя несколько дней можно опять вернуться к ним. Нужно настроить себя на то, что после курсового лечения фенилэфрином зрение будет нечетким еще три дня. Потом все наладится, и глаза будут видеть еще лучше.

Постоянно пользуясь препаратом, люди отмечают исчезновение боли и снижение усталости глаз. Если потеря зрения недалеко ушла от нормы, благодаря каплям «Ирифрин» можно в дальнейшем даже снять очки.

Кроме того полезные привычки – контроль над гигиеной глаз, прогулки на воздухе и расслабляющие упражнения, чередование труда и отдыха – позволят обеспечить зрительные органы нормальным кровообращением, чтобы закрепить терапевтический эффект.

References

1. Efimova E.L., Brzheskij V.V., Aleksandrova A.S. Characteristics of visual disorders using electronic textbooks and their possible correction. Russian ophthalmological journal. 2015; 2: 27–33 (in Russian). 2. Zemlyanoj D.A., L’vov S.N. Regional characteristic of the state of health of schoolchildren. Pediatr. 2013; 4 (4): 65–9 (in Russian). 3. Blehm C., Vishnu S., Khattak A., Mitra S., Yee R.W. Computer vision syndrome: a review. Surv Ophthalmol. 2006; 50: 253–62. 4. Brzheskij V.V., Egorova G.B., Egorov E.A. The syndrome of “dry eye” and ocular surface disease: clinical picture, diagnosis, treatment. Moscow: GEOTAR-Media; 2016 (in Russian). 5. Markova E.Yu., Matveev A.V., Ul’shina L.V., Venediktova L.V. Multipurpose approach to the treatment of accommodation disorders in children. Review. Oftal’mologiya. 2012; 9 (4): 27–30 (in Russian). 6. Proskurina O.V., Tarutta E.P., Iomdina E.N., Strakhov V.V., Brzheskj V.V. A modern classification of asthenopias: clinical forms and stages. Russian ophthalmological journal. 2016; 9 (4): 69–73 (in Russian). 7. Zharov V.V., Egorova A.V., Kon’kova L.V. Comprehensive treatment of accommodation disturbances in acquired myopia. Izhevsk: Nauchnaya kniga, 2008 (in Russian). 8. Proskurina O.V., Golubev S.U., Markova E.Yu. Subjective accommodation methods. In: Katargina L.A., ed. Accommodation: gui-dance for practioners. Moscow: Aprel; 2012: 40–50 (in Russian). 9. Vorontsova T.N., Brzheskiy V.V., Efimova E.L., et al. Effectiveness of pharmacotherapy of chronic overtension of accommodation in children. Rossiyskaya pediatricheskaya oftal’mologiya. 2010; 2: 17–9 (in Russian). 10. Baudouin C., Labbé A., Liang H., et al. Preservatives in eye drops: the good, the bad and the ugly. Prog. Retin. EyeRes. 2010; 29 (4): 312–34. 11. Bron A.J., Evans V.E., Smith J.A. Grading of corneal and conjunctival staining in the context of other dry eye tests. Cornea. 2003; 22 (7): 640–9. 12. Eliason J.A., Maurice D.M. Staining of the conjunctiva and conjunctival tear film. Brit. J. Ophthalmol. 1990; 74 (9): 519–22. 13. Feenstra R.P., Tseng S.C.G. Comparison of fluorescein and rose Bengal staining. Ophthalmology. 1992; 99 (4): 605–17. 14. Norn M.S. Dessication of the precorneal film. I. Corneal wetting time. Acta Ophthalmol. (Copenh.). 1969; 47: 865–80. 15. Schiffman R.M., Christianson M.D., Jacobsen G., Hirsch J.D, Reis B.L. Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Arch Ophthalmol. 2000; 118: 615–21. 16. Van Bijsterfeld O.P. Diagnostic tests in sicca syndrome. Arch. Ophthalmol. 1969; 82: 10–4.

Адрес для корреспонденции: 194100 Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России [email protected]

Как выпускают препарат?

Капли «Ирифрин» продают в 5-ти миллиметровых флаконах. В открытом виде они пригодны для применения еще три месяца. Препарат используют по назначению врача и строго по инструкции. Нужно запрокинуть голову, раскрыть нижнее веко и с небольшого расстояния выдавить каплю состава в каждый глаз. При этом нежелательно касаться флаконом слизистой оболочки. Если раствор попал на этот участок, поправьте внутренний край глаза, чтобы он не впитывался туда, куда не нужно. И помните о щадящем режиме, не допуская зрительных нагрузок после фенилэфрина.

Форма выпуска препарата Ирифрин

Ирифрин — капли, которые выпускаются во флаконах по 5 мл. После вскрытия их можно использовать в течение месяца.

Закапывать капли следует исходя из данных рекомендаций:

- поднимите голову вверх;

- оттяните нижнее веко;

- удерживая флакон на расстоянии 2 см, выдавите по капле раствора в каждый глаз;

- во время закапывания следите, чтобы кончик флакона не коснулся слизистой;

- когда капля попадет на слизистую, придерживайте руками внутренний угол глаза, чтобы не сработал рефлекс и препарат успел впитаться;

- не забывайте о необходимости исключить зрительные нагрузки после применения Ирифрина.

Меры предосторожности

При введении высокой дозы фенилэфрина он быстро поступает в кровь и вызывает неприятные эффекты. Риск повышается в посттравматический период восстановления глаз, а также при недостатке слезной жидкости.

Кроме того врачи рекомендуют осторожно пользоваться препаратом больным сахарным диабетом и пожилым людям. У диабетиков высок риск гипертонического криза, а у людей после 65-ти зрачок может вести себя неадекватно и быстро сократиться вместо желаемого расширения.

Подведем итог. Активный компонент фенилэфрин сжимает кровеносные сосуды и улучшает вывод внутриглазной жидкости. За счет сужения снимается симптом покраснения глаз, а быстрый отток жидкости приносит облегчение при глаукоме. Кроме того, фенилэфрин успешно используется для диагностики и подготовке к операциям, являясь эффективным расширителем зрачка.