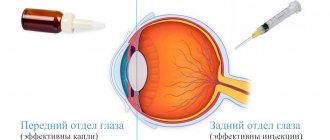

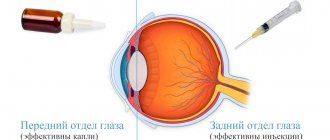

Консервативные методы лечения являются неотъемлемым компонентом в программе терапии глазных заболеваний. Одним из видов такого лечения являются интравитреальные инъекции – метод, при котором медицинские препараты посредством уколов вводятся непосредственно в полость глаза. Такой тип лечения показан пациентам с патологиями заднего отдела глаза (сетчатки, зрительного нерва, стекловидного тела) в связи с тем, что капли и таблетки при этих болезнях обладают гораздо меньшей эффективностью.

Препарат, введенный в полость глаза, требует применения меньшего количества и меньшей концентрации лекарственного вещества, при этом появляется возможность длительного сохранения лечебных свойств препарата (от двух недель до двух месяцев) непосредственно в очаге поражения, в данном случае – внутри глаза.

Наш специализированный офтальмологический центр является одним из наиболее опытных медицинских учреждений, оказывающих услуги больным с патологиями сетчатки. Ежемесячно в стенах нашей клиники проводятся сотни микрохирургических операций, их выполняют высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний клинический опыт.

Фармакодинамика и фармакокинетика

Установлено, что уколы Стекловидного тела назначаются, когда требуется рассасывание послеоперационных рубцов или ожоговых шрамов, а также чтобы снизить болевые ощущения, вызванные разными невралгическими заболеваниями, например, радикулитом. В данном веществе, получаемом из глазного яблока животного, содержатся различные аминокислоты, необходимые для образования мышечных тканей. Помимо этого, в веществе содержится гиалуроновая кислота, обеспечивающая нормальное функционирование сердечных клапанов и суставов.

Несмотря на то, что этот препарат относится к натуральным продуктам животного происхождения, существует ряд противопоказаний к его применению, поэтому лечение проводят только после консультации с врачом.

Как проходит процедура

По своей эффективности инравитреальные инъекции сравнимы с некоторыми видами витреоретинальных операций. Процедура требует стерильных условий и поэтому должна выполняться в специально оборудованном подходящем помещении, например, в операционной. Для выполнения уколов в глазное яблоко применяют местное обезболивание с помощью глазных капель, чтобы избежать появления осложнений, больному прописывают антисептические средства.

Во время введения препарата в полость глаза в операционной присутствует врач-анестезиолог, который контролирует жизненные функции пациента и обеспечивает должный уровень обезболивания для пациента. Требования к асептике и антисептике во время проведения манипуляции интравитреальной инъекции такие же, как при выполнении витреоретинальной хирургии и должны соответствовать международным стандартам выполнения внутриглазных оперативных вмешательств.

На начальном этапе глазное яблоко пациента фиксируется с помощью векорасширителя, после чего врач делает разметку зоны для будущей внутриглазной инъекции в нижне-наружном квадранте глазного яблока в 3.5 мм от лимба. Это позволяет врачу избежать в будущем травматизации внутриглазных структур (хрусталика, ресничного тела, сетчатки) и снизить вероятность внутриглазных осложнений. Препарат вводится непосредственно в стекловидное тело глаза сквозь наружные оболочки глаза, для этого используют специальные иглы, исключающие вытекание препарата наружу при извлечении иглы. Благодаря тому, что манипуляция проводится с использованием операционного микроскопа, врач контролирует процесс введения препарата и глубину введения иглы. Все перечисленные пункты позволяют сделать процедуру безопасной и свести к минимуму риски появления осложнений. Не менее важным является точное соблюдение рекомендаций лечащего врача в послеоперационном периоде и регулярное послеоперационное наблюдение.

Наша клиника оснащена самым современным оборудованием, мы предоставляем услуги европейского уровня без очередей и по доступным ценам. При выполнении медицинских манипуляций наши специалисты используют лучшие из имеющихся на сегодня моделей оборудования, в том числе одноразовые инструменты.

Показания к применению

Препарат Стекловидное тело назначают:

- с целью размягчения или рассасывания рубцовой ткани, образовавшейся в результате ожогов, оперативных вмешательств и так далее;

- для быстрого образования костной мозоли во время переломов;

- когда нужно уменьшить боль при радикулитах, невралгиях;

- а также для улучшения подвижности суставов, например, при контрактурах и в других случаях.

Лечение

Начальные и медленно прогрессирующие варианты ДСТ, как правило, в лечении не нуждаются – тем более, что эффективные медикаментозные схемы пока не найдены (в таких случаях, как правило, офтальмологи назначают «сосудистые глазные капли» — Эмоксипин или Тауфон, витамины для зрения, ферментные препараты в таблетках – Вобэнзим).

В худшем случае и при условии постоянной сознательной (или бессознательной, невротической) фиксации внимания на них, плавающие нити или пятна могут становиться источником психологического дискомфорта, объективно не сказываясь ни на остроте зрения, ни на других характеристиках зрительной системы. Однако в большинстве случаев естественное развитие процесса (например, постепенное нарастание возрастных изменений) приводит к гравитационному опущению неоднородностей под главную оптическую ось глаза, т.е. «флоатеры» попросту перестают создавать помехи в наиболее активном центральном поле зрения. В то же время, зрительные центры мозговой коры постепенно приспосабливаются к существованию стойких помех и начинают их игнорировать, отфильтровывая и исключая из конечного зрительного образа.

Если же деструкция стекловидного тела является следствием более общей и серьезной патологии, – например, воспаления сетчатки, диабетической ретинопатии и т.п., – такие тенденции, безусловно, требуют диагностики, постоянного контроля и лечения (как минимум, профилактического или поддерживающего) у офтальмолога. В наиболее запущенных, быстро прогрессирующих и угрожающих вариантах развития ДСТ производится витрэктомия – офтальмохирургическая операция по частичному или полному удалению вещества стекловидного тела с его замещением сбалансированным биосовместимым солевым раствором, физические и оптические параметры которого соответствуют природным характеристикам здорового стекловидного тела.

Не являясь абсолютно безопасной в плане рисков и возможных осложнений (впрочем, как и любое другое практикуемое сегодня хирургическое вмешательство), витрэктомия рассматривается как ultima ratio, т.е. как «последний довод», вынужденная мера по сохранению зрения, и заканчивается терапевтическим успехом в очень большом проценте случаев – по разным оценкам, от 80% до 90%.

Противопоказания к применению

Использование препарата не рекомендовано при:

- инфекционных заболеваниях;

- острых воспалительных процессах;

- кахексии;

- нефрите;

- нефросклерозе;

- циррозе печени;

- застойной сердечной недостаточности;

- злокачественных опухолях.

Симптомы заболевания

Наличие данной патологии можно распознать по следующим признакам и симптомам:

- Наряду с появлением помех резко ухудшается качество зрения.

- Появление перед глазами помутнений плавающего вида и увеличение их количества с течением времени.

- Выпадение поля зрения (перед взглядом возникает завеса).

Важно! При появлении таких признаков необходимо срочно обратиться к офтальмологу, который путем обследования стекловидного тела классифицирует заболевание и назначит соответствующее лечение.

Отзывы о Стекловидном теле

В большинстве случаев отзывы о Стекловидном теле встречаются на форумах, связанных с лечением гинекологических заболеваний. При этом многие пациенты просто не понимают, для чего им назначили этот препарат. Поэтому они пытаются проконсультироваться у специалистов онлайн или интересуются у других женщин, которым когда-то назначали подобное лечение.

Помимо этого, некоторых пользователей смущает и то, что им назначили Стекловидное тело внутримышечно, так как в инструкции указано, что его применяют подкожно. Однако специалисты подтверждают, что препарат можно использовать внутримышечно, но если пациентам кажется такое назначение сомнительно, то необходимо уточнить его правильность у своего или другого врача. Также некоторые женщины переживают по поводу того, как этот препарат влияет на развитие плода, если беременность начинается во время лечения.

По мнению специалистов, именно этот препарат не оказывает негативного влияния ни на организм женщины, ни на развитие плода. Но так как его обычно назначают в комплексной терапии, то нужно рассматривать и воздействие других препаратов. В любом случае все эти вопросы необходимо выяснять на приёме врача, при очной консультации.

Какие препараты используются для интравитреального введения

Наиболее часто для введения в полость глаза используются такие препараты, как луцентис, озурдекс, кеналог, айлиа и гемаза. Для интравитреального введения также могут применяться антибактериальные препараты.

Препарат луцентис применяется для лечения влажной формы возрастной макулодегенерации (ВМД), а также у пациентов с неоваскулярной мембраной (на фоне перенесенного воспаления глаза, миопии высокой степени и т.п.), диабетической ретинопатией, окклюзиями центральной вены сетчатки. Действие препарата луцентис направлено на предотвращение роста аномальных неполноценных сосудов и связанных с этим осложнений в виде множественных кровоизлияний в полости глаза, отслоения сетчатки и потери зрения. В большинстве случаев, хоть и не в 100% случаев, луцентис помогает остановить процесс прогрессирования ухудшения остроты зрения и предотвратить слепоту. С этой же целью применяют интравитреальное введение препарата айлиа.

Озурдекс – препарат, который применяется для лечения отека макулы. Лекарственная форма препарата озурдекс – имплант, разработанный для интравитреального введения, — обеспечивает длительное сохранение лечебного эффекта. Благодаря этому достигается пролонгированный мощный противовоспалительный и противоотечный эффект, что способствует длительному улучшению зрения.

Кеналог – глюкокортикостероид для интравитреального введения, оказывающий угнетающее действие на все фазы воспалительного процесса в полости глаза. В офтальмологии препарат применяется для введения парабульбарно и в субтеноновое пространство. Кеналог отличается пролонгированным лечебным эффектом и отсутствием системного влияния на организм.

Гемаза в виде интравитреальных инъекций применяется для лечения окклюзии магистральных сосудов сетчатки, кровоизлиянии в глазное яблоко (гемофтальм, гифема) и в область сетчатки, спаек после хирургического лечения глаукомы. Препарат обеспечивает фибринолитический и тромболитический эффект.

Цена Стекловидного тела, где купить

Цена Стекловидного тела в аптеках составляет в среднем 1250-1300 рублей.

- Интернет-аптеки РоссииРоссия

- Интернет-аптеки УкраиныУкраина

- Интернет-аптеки КазахстанаКазахстан

ЛюксФарма* специальное предложение

- Стекловидное тело в ампулах №10

2400 руб.заказать

показать еще

Аптека24

- Стекловидное тело 2 мл N10 раствор ТОВ»ФЗ»БІОФАРМА»,Україна / ПрАТ»Біофарма», Україна

102 грн.заказать

ПаниАптека

- Стекловидное тело ампула Стекловидное тело р-р д/ин. амп. 2мл №10 Украина , Биофарма ЗАО

112 грн.заказать

показать еще

Стекловидное тело. Строение, патология и методы хирургического лечения (обзор литературы)

В обзоре описываются анатомические характеристики стекловидного тела, общие симптомы его патологических изменений, а также современные возможности хирургического лечения заболеваний стекловидного тела. Ключевые слова: стекловидное тело, патология стекловидного тела, хирургическое лечение стекловидного тела. Abstract Vitreous. Anatomy, pathology and methods of surgical treatment (literary review) Alekseev I.B., Belkin V.E., Samoylenko A.I., Gularia A.A.

Clinical Hospital named after S.P. Burdenko Branch №1 Anatomic characteristics of vitreous, symptoms of its pathology and modern surgical methods of its treatment are described in the article. Key words: vitreous, vitreal pathology, vitreous surgery.

В патологии глазного яблока наряду с поражениями оболочек, хрусталика и зрительного нерва немаловажное значение имеют изменения стекловидного тела. Нарушения прозрачности, тонуса, а иногда и его объема нередко ведут к снижению функций, слепоте и даже к атрофии глазного яблока. От состояния стекловидного тела во многих случаях зависит исход травм, воспалительных и дистрофических процессов, а также результат оперативного вмешательства. Однако в практике офтальмологов стекловидному телу уделяется гораздо меньше внимания, чем любой другой части глаза. В учебниках и руководствах описанию стекловидного тела и его патологии, как правило, отводится лишь несколько страниц. Такое положение до недавнего времени не было случайным. Оно было обусловлено бедностью проявлений патологии стекловидного тела, выявляемых обычными клиническими методами исследования, «вторичным» характером поражений, отсутствием достаточно эффективных способов лечения обнаруживаемых изменений.

Стекловидным телом называют прозрачную, бесцветную, студнеобразную массу, заполняющую полость глазного яблока, ограниченную спереди хрусталиком, зонулярной связкой и цилиарными отростками, а на всем остальном протяжении — сетчатой оболочкой. Стекловидное тело является самым обширным образованием глаза, составляющим 55% его внутреннего содержимого. Объем его у взрослого человека равен 3,5—4 мл, вес — около 4 г.

Анатомически в стекловидном теле различают три составные части: собственно стекловидное тело, пограничную мембрану и клокетов канал. В собственно стекловидном теле одни авторы выделяет корковый и ядерный отделы (Иванов, 1865), другие различают три отдела: прилегающий к хрусталику – pars retrolentalis, к цилиарному телу — pars ciliaris и к заднему полюсу глаза — pars posterior (Schreck, 1958). Г.Л. Старков указывает на то, что в клинических интересах целесообразно условно дифференцировать стекловидное тело, выделяя передний отдел, объединяющий ретролентальную и цилиарную зону и пространственно составляющий переднюю треть витреальной массы, центральный отдел, представляющий ее среднюю треть, и задний отдел, прилегающий к заднему отрезку глазного дна. Такое разделение, в частности, удобно для локализации витреальных изменений, выявляемых при биомикроскопии (1964) [3].

На отдельных участках стекловидное тело довольно плотно связано с ограничивающими его тканями глаза. Наиболее прочно оно фиксировано впереди зубчатой линии у плоской части цилиарного тела и задних волокон зонулярной связки. Этот участок в форме пояса шириной в 2—2,5 мм Sallmann назвал основанием стекловидного тела — basis corporis vitrei (1953) [13]. Некоторые авторы (Schepens, Busacca), исходя из частого выявления сращений на более широком пространстве, склонны считать, что граница витреального основания простирается до ora serrata (1956) [4, 5, 16]. Rao понимает под базисом стекловидного тела все его сращения с сетчаткой, особенно в области витреоретинальных сосудистых анастомозов (1955) [14]. Teng, Chi и Gartner нашли циркулярное лентовидное соединение стекловидного тела с сетчаткой в 3 мм кзади от ora serrata и также относят его к витреальному основанию. По описанию авторов, линия фиксации имеет вид нежной серовато-белой полосы, прилегающей к поверхности сетчатки и отличающейся аркадоформными контурами. Авторы предостерегают от принятия этой линии за дистрофические изменения сетчатки (1962) [6, 18].

Входящие спереди в стекловидное тело задние зонулярные волокна усиливают его прикрепление к цилиарному телу и хрусталику, образуя своеобразную циркулярную связку — lig. hyaloideum capsulare. Место прикрепления этой связки к хрусталику обозначается как кольцо Вигера. Гольдман объединяет lig. capsulare и кольцо Вигера в одно общее образование, называя его lig. hyaloideum capsulare Вигера, и считает, что оно представляет собой кругообразное прикрепление к хрусталику передней пограничной мембраны стекловидного тела (1962) [7, 8]. Внутри кольца Вигера между хрусталиком и стекловидным телом имеется капиллярная щель — позадихрусталиковое пространство (1957) [4, 10, 11]. Второе наиболее прочное место прикрепления стекловидного тела к стенке глаза находится у диска зрительного нерва по границе area Martegiani. Под этим названием понимают описанное Martegiani в 1814 г. воронкообразное углубление в стекловидном теле, расположенное перед диском зрительного нерва и, как выяснилось позже, представляющее собой начало клокетова канала. Оно выглядит как кольцо, диаметр которого равен диаметру диска зрительного нерва.

В отношении фиксации стекловидного тела к сетчатке на остальном протяжении между ora serrata и диском зрительного нерва мнения исследователей противоречивы.

Многие считают, что здесь стекловидное тело лишь тесно прилегает к сетчатке. В противовес этому Redslob находит, что оно всюду соединено с сетчаткой тонкими волоконцами (1932) [15]. Nordenson и Хрущов также описывают прикрепления стекловидного тела к внутренней поверхности сетчатки на всем ее протяжении (1926) [12]. Schreck говорит о спайках в области желтого пятна, экватора и в других местах около сосудов; об экваториальных сращениях сообщает Grignolo (1958) [9]. Hagedorn и Sieger (1956), Teng и Chi (1957) обращают внимание на частые гистологические находки в здоровых глазах значительного количества небольших ограниченных сращений стекловидного тела с сетчаткой в различных местах. Назвав эти сращения «розетками», авторы считают их врожденными и придают им определенное значение в патогенезе отслоек сетчатки. Имея гелеподобную консистенцию, стекловидное тело точно повторяет форму заполняемой им полости глаза. На передней поверхности стекловидного тела находится углубление — чашеобразная ямка (fossa patellaris), образующаяся за счет вдавления заднего отдела хрусталика. Вынутое из глаза стекловидное тело почти не расплывается, что свидетельствует о наличии в нем остова.

Консистенция стекловидного тела в различных отделах глаза человека не одинакова: в свежеэнуклеированных глазах оно представляется в середине более жидким, чем по периферии. При надрезе стекловидного тела только что энуклеированного глаза выделяется небольшое количество жидкости. Однако очень рано начинаются посмертные изменения, в результате которых все или почти все стекловидное тело быстро становится жидким. Это посмертное разжижение представляет серьезное затруднение для изучения витреальной структуры (1964) [3].

При макроскопическом осмотре стекловидное тело представляется гомогенным. Абсолютная прозрачность стекловидного тела обусловила разноречивость сведений о его строении, и даже ставится под сомнение наличие в стекловидном теле вообще какой-либо структуры.

Тем не менее некоторые довольно простые приемы, как например, препарирование замороженного стекловидного тела, позволяют уже макроскопически определить его архитектонику, выявить оболочку, а также заключенный в нем клокетов канал. Эта методика легла в основу всех исследований макроскопической витреальной структуры.

Ключевым моментом в изучении структуры стекловидного тела стали труды Worst и З.А. Махачевой. Вводя в изолированное стекловидное тело человека красители, Worst (1977) обнаружил и впервые описал мешкообразные полости и назвал их «цистернами» [19]. В зависимости от локализации он выделил circulus cisternalis retrociliaris (кольцо ретроцилиарных цистерн), circulus cisternalis equatorialis (кольцо экваториальных цистерн), circulus cisternalis petaliformis (кольцо петалиформных или (в переводе с английского) лепестковых цистерн).

Bursa premacularis (премакулярная сумка) была впервые описана Worst в 1975 г. как мешкообразная полость грушевидной формы, находящаяся в непосредственной близости к желтому пятну сетчатки (2006) [2].

Cisterna preoptica (преоптическая цистерна) – это небольшая полость, находящаяся в непосредственной близости к диску зрительного нерва и соответствующая spatium prepapillare Martegiani (препапиллярное пространство Мартежиани, 1814) (2006) [2].

Ретроцилиарные цистерны представляют собой полости цилиндрической формы, сообщающиеся между собой и формирующие кольцо в проекции цилиарного тела. При введении в них красителя цистерны постепенно заполняются в виде круга со стыкующимися концами. По периферии кольцо ретроцилиарных цистерн соединяется с плотным веществом, составляющим формообразующий каркас стекловидного тела. Ретроцилиарные цистерны располагаются в виде кольца на передней, несколько вогнутой поверхности этого плотного каркаса, экваториальные и петалиформные цистерны находятся в его толще, ориентируясь вокруг центрального конуса стекловидного тела, образованного каналами (2006) [2].

Препарируя стекловидное тело, можно достичь заднего полюса, представленного наиболее важными как в анатомическом, так и в функциональном отношении образованиями: премакулярной сумкой и преоптической цистерной. С внешней стороны эти образования окружены плотным кольцом кортикального кожуха, покрытого снаружи гиалоидной мембраной (2006) [2].

Премакулярная сумка представляет собой замкнутую чашеобразную полость. В этой зоне кора стекловидного тела крайне истончена и практически отсутствует в области, соответствующей центральной ямке. Этим объясняется чрезвычайная ранимость префовеальных отделов стекловидного тела, при повреждении которых выпадают его внутренние структуры (2006) [2].

З.А. Махачевой установлено, что переднюю стенку премакулярной сумки образует интравитреальная мембрана с многочисленными отверстиями, придающими ей вид «сита», – решетчатая мембрана (membrana cribrosa Makhacheva). Задняя стенка образована тонкой пограничной мембраной, которая внутри покрыта губчатым слоем (stratum spongiosum Makhacheva), за исключением участка, соответствующего фовеальной зоне сетчатки. Губчатое вещество легко удаляется с поверхности задней стенки премакулярной сумки при трансвитреальном подходе (2006) [2].

Задняя стенка премакулярной сумки связана с подлежащей внутренней пограничной пластиной сетчатки посредством круговой связки, названной Worst (по аналогии с гиалоидо-капсулярной связкой) гиалоидо-макулярной. Также по аналогии с ретролентальным пространством между задней стенкой премакулярной сумки и внутренней пограничной пластиной сетчатки имеется щелевидное суббурсальное пространство, заполненное прозрачной жидкостью (2006) [2].

Премакулярная сумка и препапиллярное пространство связаны с передними отделами стекловидного тела посредством каналов (2006) [2].

На основании своих исследований З.А. Махачева пришла к выводу, что центральный, так называемый клокетов канал, связывает ретролентальное пространство непосредственно с премакулярной сумкой, а не с препапиллярной областью, как это принято считать (Duke-Elder, 1961) (2006) [2]. Краситель, находящийся в центральном канале и премакулярной сумке, проникает в препапиллярное пространство по соединительному канальцу (canaliculus communicans Makhacheva), связывающему две системы каналов стекловидного тела (2006) [2].

Наряду с центральным каналом, который правильнее называть лентико-макулярным, в стекловидном теле имеется канал, связывающий препапиллярное пространство с ретроцилиарными цистернами предположительно верхненосового сегмента. Этот канал назван З.А. Махачевой оптико-цилиарным (canalis optico-ciliaris Makhacheva) (2006) [2].

Лентико-макулярный канал сообщается с цистернами, окружающими его со всех сторон, и подобен стволу дерева с густой кроной. Анастомозы оптико-цилиарного канала не столь обширны и ограничиваются небольшой зоной в окружности его устья в области ретроцилиарных цистерн (2006) [2].

Каналы, по всей вероятности, выполняют обменно-транспортную функцию, регулируя направленное движение жидкостных потоков в стекловидном теле и поддерживая метаболический и гидродинамический баланс между передним и задним отделами глаза (2006) [2].

Существование канала, связывающего ретроцилиарные цистерны с препапиллярным пространством, дает возможность переосмыслить механизм возникновения глаукомы (2006) [2].

Прямая связь между ретролентальной областью и премакулярной сумкой объясняет возникновение осложненных катаракт при инволюционных и воспалительных поражениях желтого пятна, а также осложнений со стороны заднего отрезка глаза после удаления хрусталика и антиглаукоматозных операций (2006) [2].

На внутренних стенках центрального канала и на передней поверхности ретроцилиарных цистерн З.А. Махачевой удалось выявить тонкие канальцеподобные структуры, возможно, принимающие участие в циркуляции витреальных жидкостей. Для окончательного заключения об этих анатомических образованиях необходимы дальнейшие исследования с использованием сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии (2006) [2].

Каналы связаны между собой посредством соединительного канальца, их удавалось четко прослеживать при ретроградном канюлировании препапиллярного пространства и премакулярной сумки (2006) [2].

Отмечено, что при введении красителя в препапиллярное пространство контрастное вещество заполняет оптико-цилиарный канал, а затем по соединительному канальцу распространяется в премакулярную сумку и лентико-макулярный канал. При ретроградном канюлировании премакулярной сумки краситель сначала заполняет лентико-макулярный канал, затем через соединительный каналец проникает в препапиллярное пространство и значительно позднее, при дополнительном введении красителя, – в оптико-цилиарный канал (2006) [2].

Возможно, существует некий клапан или механизм, затрудняющий ретроградное заполнение оптико-цилиарного канала из премакулярной сумки, что обеспечивает однонаправленное движение жидкости, и нарушение этого механизма может способствовать возникновению глаукомы (2006) [2].

Наличие в стекловидном теле постоянного тока жидкости также подтверждено результатами радиографических исследований: установлено передвижение индифферентных красок или радионуклидных изотопов, введенных экстраокулярно, в витреальных массах. Продуцируемая цилиарным телом жидкость поступает в основание стекловидного тела, откуда движется по путям оттока кпереди — в переднюю камеру и кзади — в периваскулярные пространства зрительного нерва. В первом случае жидкость смешивается с камерной влагой и отводится вместе с нею, во втором из заднего отдела стекловидного тела, граничащего с оптической частью сетчатки, жидкость оттекает по периваскулярным пространствам сосудов сетчатки. Знание особенностей циркуляции внутриглазной жидкости позволяет представить характер распределения лекарственных веществ в полости глаза (2002) [1].

Изучение стекловидного тела в норме и патологии при помощи современных щелевых ламп, позволяющих наблюдать его на всю глубину, значительно расширяет прежние представления о нем. Часто стекловидное тело, прозрачное при наблюдении при помощи офтальмоскопа, биомикроскопически оказывается значительно измененным. Характер этих изменений, как и более грубых поражений, видимых уже при офтальмоскопии, весьма разнообразен. Каждая форма патологического состояния стекловидного тела имеет довольно четко выраженные клинические и биомикроморфологические признаки, представлена более или менее типичной динамикой, иногда связана с определенными общими заболеваниями глаза.

При современном состоянии учения о витреальной патологии уже не может удовлетворить термин «помутнение стекловидного тела». Ограничиваться в определении из-менений стекловидного тела только этим термином сейчас равносильно сведению богатейшей патологии роговицы, радужки или хрусталика к обозначениям «кератит», «ирит», «катаракта» без отражения в диагнозе морфологических, этиологических и других особенностей каждого случая, т. е. без обозначения формы поражения.

В силу своеобразия строения, физиологии и функций стекловидного тела его изменения, как правило, обнаруживаются в глазах с более или менее ясными признаками воспалительного или дистрофического процесса. Пока еще далеко не всегда можно ответить на вопрос, вторичны ли витреальные поражения при таких процессах или возникают параллельно патологическим изменениям оболочек от действия одной общей причины. В то же время далеко не редки и такие случаи, когда при выраженной патологии стекловидного тела не удается обнаружить каких-либо признаков страдания окружающих его частей глаза. Клинических форм витреальных изменений достаточно много, однако можно выделить общие симптомы поражений стекловидного тела. К ним можно отнести его разжижение и нарушения прозрачности, поскольку эти явления наблюдаются почти при всех формах витреальной патологии.

Разжижение стекловидного тела

В начале болезни разжижение, как правило, наступает в центральном отделе, преимущественно в слоях, прилегающих к tractus hyaloideus. Здесь могут образовываться полости, занятые жидкой частью стекловидного тела. Постепенно расширяясь и сливаясь, они захватывают все большее пространство, распространяясь и на периферические отделы.

Клинически основным диагностическим признаком разжижения стекловидного тела является повышенная подвижность имеющихся в нем помутнений или волокон его остова. Достаточная интенсивность помутнений позволяет установить разжижение уже при исследовании в проходящем свете или офтальмоскопически.

Как бы то ни было, разжижение стекловидного тела всегда свидетельствует о патологии и вызывает необходимость выяснения его причин. В ряде случаев это может способствовать своевременной диагностике развивающегося заболевания глаза. Определение консистенции стекловидного тела практически важно при проведении многих внутриглазных операций, т. к. своевременно принятыми мерами можно предотвратить или уменьшить выпадение разжиженного стекловидного тела. Процесс разжижения стекловидного тела необратим [3].

Помутнение стекловидного тела

Вовлечение в патологический процесс стекловидного тела почти всегда сопровождается более или менее выраженными нарушениями его прозрачности. Возникающие при этом помутнения имеют особенности, обусловленные как свойствами стекловидного тела, так и характером тех заболеваний глаза, вследствие которых оно изменяется. Форма, величина, количество, интенсивность, подвижность и расположение помутнений весьма разнообразны, как и вызывающие их причины. Помутнения могут быть врожденными и приобретенными. Последние, в свою очередь, носят экзогенный или эндогенный характер. На современном этапе развития офтальмологии и микрохирургии становится понятно, насколько важную роль играет стекловидное тело в формировании патологических изменений глазного яблока, приводящих зачастую к слепоте и потере глаза как органа. На сегодняшний день единственным качественным методом лечения осложненной патологии стекловидного тела является витрэктомия. Удаление стекловидного тела требует глубокого понимания анатомии структур глаза и должно основываться на систематическом подходе. Стекловидное тело стоит рассматривать с точки зрения дискретных поверхностей, которые удаляются в определенном порядке. Целью витрэктомии не должно быть удаление части стекловидного тела для визуализации заднего полюса или только ядерная витрэктомия, вмешательство должно быть направлено на устранение лежащего в основе витреальной патологии процесса. Если витрэктомия выполняется с использованием витреотома с режущим ножом и контролируемой аспирацией, то хирург в состоянии удалить большую часть стекловидного тела без перемещения витреотома из центра витреальной полости. Это возможно из-за высокой скорости аспирации и потому, что нож подтягивает стекловидное тело к витреотому; однако подобные тракции в настоящее время признаны опасными. Из-за подобного индуцирующего тракции перемещения стекловидного тела к центру возникла ошибочная концепция «центральной витрэктомии». На самом деле множество пациентов с существенной витреоретинальной патологией, которым необходимо выполнить витрэктомию, даже не имеют «центрального» стекловидного тела. В случае недавней травмы, в редких случаях свежих отслоек сетчатки и при наличии макулярных разрывов стекловидное тело может быть относительно нормальным, однако пациенту требуется центральная витрэктомия.

Более острые витреотомы, высокая скорость их резов, регуляторы, обеспечивающие быструю аспирацию, и ее пропорциональный контроль способствуют удалению стекловидного тела без его перемещения из первоначального положения.

При выполнении витрэктомии по нашему опыту переднее основание стекловидного тела должно быть удалено первым и в обязательном порядке, начиная от центра к периферии. Все фиксации к задней капсуле хрусталика, разрывам в переднем сегменте или радужке должны быть удалены до продолжения вмешательства по направлению кзади.

Установка инфузионной канюли через плоскую часть цилиарного тела позволяет хирургу менять местами инструменты для витрэктомии и эндоосветитель, что обеспечивает доступ ко всей задней кривизне хрусталика. Удаление переднего основания стекловидного тела в факичных глазах требует прямой визуализации с помощью микроскопа и дополнительного коаксиального эндоосвещения без использования контактных роговичных линз или широкоугольной системы, чтобы избежать повреждения хрусталика.

После удаления переднего основания стекловидного тела и его центральной части второй задачей, как правило, является удаление заднего основания стекловидного тела. Перед выполнением вмешательства необходимо получить информацию о наличии задней отслойки стекловидного тела методами офтальмоскопии или ультразвуковой диагностики. Если есть необходимость выполнения витрэктомии через плоскую часть цилиарного тела в глазу, где, как правило, имеется полный витреоретинальный контакт, частичная задняя отслойка стекловидного тела с его конической конфигурацией или полная задняя отслойка стекловидного тела с фронтальной плоской конфигурацией, вход в заднее основание стекловидного тела должен быть выполнен с назальной стороны.

Все части заднего основания стекловидного тела, не контактирующие с сетчаткой, как шварты, так и конические поверхности, должны быть удалены, чтобы освободить сетчатку от тракций. Тем не менее остатки стекловидного тела, которые являются передним краем усеченного конуса, так называемая «юбка», должны удаляться по-другому. Тракции «юбки» могу привести к разрыву сетчатки, кроме того, их необходимо устранить в достаточном объеме, чтобы обеспечить оптимальную визуализацию глазного дна во время операции и для предотвращения загораживания «юбкой» какой-то части поля зрения при вертикальном положении тела.

В заключение хочется отметить, что стекловидному телу незаслуженно уделяется столь мало внимания в литературе. Его строение и протекающие в нем процессы играют огромную роль в нормальном функционировании глазного яблока. Вот почему важно понимание патологических изменений, происходящих в нем.

Литература 1. Копаева В.Г. Глазные болезни: Учебник. М.: Медицина, 2002. 560 с. 2. Махачева З.А. Анатомия стекловидного тела: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей. М.: Руспринт, 2006. 16 с. 3. Старков Г.Л. Патология стекловидного тела при биомикроскопическом исследовании. Дисс. Новокузнецк, 1964. 4. Busacca A. Biomicroscopie und Histopathologie des Auges, 1956. 5. Busacca A., Goldmann H. Schiff-Wertheimer S. Biomicroscopie du corps vitre et Du Fond de l’oeil. Paris, 1957. 6. Gartner Kl. Mbl. // Augenheilk. 1962. Vol. 140. Р. 524–544. 7. Goldmann H. // Ophthalmologica. 1954. Vol. 127. Р. 335. 8. Goldmann H. // Ophthalmologica. 1962. Р. 143. 9. Grignolo // Arch. Ophthal. 1952. Vol. 47. Р. 760. 10. Koeppe L. // Arch. Ophthal. 1918. Vol. 95, 3; 96, Р. 199–231. 11. Koeppe L. Die mikroskopie der lebenden hinteren Augenhalfte in Naturlichenlichte. Berlin, 1922. 12. Nordenson. Die Netzhautablosung. Wiesbaden, 1887. 13. Rossi A. // Brit. J. Ophthal. 1953. Vol. 37/6. Р. 343. 14. Rao S., Kulkarni M., Cooper S. u. Radhakzishnen // Brit. J. Ophthal. 1955. Vol. 39. Р. 163–169. 15. Redslob E. La corps Vitre. Paris, 1932. 16. Schepens C. // Am. J. Ophthal. 1955. Vol. 39. Р. 631–633. 17. Schimek, Steffensen P. // Am. J. Ophthal. 1955. Vol. 39. Р. 677–683. 18. Teng C., Chi H. // Am. J. Ophthal. 1957. Vol. 44/3. Р. 335–386. 19. Worst J.G.F., Los L.I. Cisternal Anatomy of the Vitreous. Kugler Pub. Amsterdam, 1995.