Болезнь подростков

Лимфомой Ходжкина называется злокачественная трансформация лимфоидной ткани. Раньше у нас в стране было принято называть болезнь лимфогранулематозом, но теперь мы придерживаемся международной классификации, где есть ходжкинская лимфома (названная в честь Томаса Ходжкина, замечательного врача и филантропа, который первым ее увидел и описал) и есть различные неходжкинские лимфомы.

Лимфома Ходжкина — болезнь с хорошим прогнозом не только для детей, но и для взрослых. Есть два пика заболевамости: 15-19 лет и после 50. До 15 лет она встречается редко, а вот в чуть более старшем возрасте составляет 16% от всех случаев опухолей, и это довольно много. То есть для нас лимфома Ходжкина — болезнь подростков.

Что именно ломает нормальную клетку лимфатического узла, почему она превращается в опухолевую, достоверно не известно. Очевидно, что развивается опухоль из клеток, отвечающих за иммунитет, а конкретно из В-лимфоцитов, то есть тех лимфоцитов, которые образуются в костном мозге. Из костного мозга лимфоцит идет в лимфатический узел, и там он «приобретает знания»: к нему приходят другие клетки, он вырабатывает на них ответ и после становится настоящим героем, способным убивать вредных агентов. Если на каком-то этапе происходит поломка генетического аппарата лимфоцита, то в норме лимфоцит должен умереть. Но иногда случается так, что он не умирает, а начинает расти, размножаться и превращаться в опухолевую массу. Этот механизм характерен и для любых других лимфом.

Симптомы лимфогранулематоза

На начальных стадиях лимфогранулематоз может проявляться увеличением лимфатических узлов. Они обычно не болят, при пальпации подвижны, не спаяны с окружающими тканями, могут тянуться в виде цепочки. Наружные лимфоузлы пациенты могут обнаруживать сами. А увеличение внутренних проявляется нарушением работы рядом расположенных органов. Например, при увеличении лимфоузлов средостения может возникать одышка, сухой кашель, нарушение глотания, отечность верхней половины тела. Если увеличенные ЛУ находятся в брюшной полости, могут возникать боли в животе и отеки ног.

При вовлечении в процесс внутренних органов и костей, могут возникать следующие проблемы:

- Пневмонии и плевриты.

- Боли в костях с патологическими переломами.

- Кишечные кровотечения, перфорации стенки органов ЖКТ с развитием перитонита.

- При вовлечении в процесс костного мозга, отмечается анемия, кровоточивость и снижение иммунитета.

Из системных проявлений отмечается повышение температуры, ночная потливость и снижение веса. Повышение температуры носит периодический характер и может давать пики до 39 градусов. Эти признаки получили название В-симптомы и их наличие учитывается при определении стадии заболевания и выборе метода лечения.

Как проявляется лимфома Ходжкина?

Существенно увеличиваются лимфатические узлы. Шея, средостение, другие области. Могут быть поражены лимфоидные органы — к примеру, селезенка. Могут поражаться и кости, костный мозг, плевра, легкие. Узлы могут быть безболезненные или болезненные, плотные, малоподвижные. Иногда они дорастают до гигантских размеров, потому что подростки никому, например, не показывают свою шею.

Бывают и другие симптомы: ребенок худеет (на десять и более процентов за месяц), лихорадит, потеет… В анализе крови может быть снижен гемоглобин, мало лимфоцитов, повышена СОЭ.

Лимфома Ходжкина может прикидываться другими заболеваниями. Бывает, что человек ходит с легкой температурой и низкими тромбоцитами. Его обследуют, осматривают, но не находят ни субстрата опухоли, ни узлов, которые появляются, к примеру, через полгода.

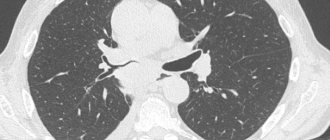

Чтобы поставить диагноз, нужны осмотр и инструментальное обследование, которое к тому же позволит определить стадию заболевания. Она зависит от количества пораженных узлов и органов. Раньше для этого мы делали компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) всего организма с внутривенным контрастированием, теперь появился новый метод — позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), который позволяет увидеть зоны повышенного захвата глюкозы: все быстрорастущие ткани нуждаются в глюкозе. Он является стандартом для диагностики и отслеживания динамики лечения.

Классификация лимфогранулематоза

Выделяют 2 вида лимфогранулематоза:

- Классическая лимфома Ходжкина.

- Нодулярная лимфома Ходжкина с лимфоидным преобладанием.

Классическая лимфома Ходжкина включает несколько гистологических вариантов новообразования, но все они характеризуются единым иммунофенотипом. Опухолевые клетки экспрессируют CD 30, CD 15, PAX 5. В ряде случаев может отмечаться экспрессия CD 20 (это обязательно отмечается при описании молекулярно-генетического профиля опухоли, поскольку эти данные влияют на лечение). Экспрессия CD 45 и CD 3 не характерна.

Нодулярная лимфома отличается от классического лимфогранулематоза как клинически, так и иммуноморфологически. Опухолевые клетки интенсивно экспрессируют CD 20 и CD 45. CD 30 и CD 15 не обнаруживаются.

В зависимости от степени распространения опухоли, выделяют 4 стадии лимфогранулематоза:

- 1 локальная стадия — поражается либо одна группа лимфатический узлов, либо один внутренний орган.

- 2 регионарная стадия — поражается более одной группы лимфатических узлов, но по одну сторону диафрагмы. Либо имеется поражение одного внутреннего органа, с вовлечением в процесс регионарных лимфоузлов.

- 3 генерализованная стадия — поражены группы лимфоузлов по обе стороны диафрагмы, в процесс может вовлекаться селезенка или другие внутренние органы.

- 4 диссеминированная стадия — в процесс вовлекаются внутренние органы (легкие, почки и др)

Как менялась терапия?

До 60-х годов XX века лечить лимфому Ходжкина не умели, больных просто облучали высокими дозами радиации. Затем стали пробовать химиотерапию, появились первые протоколы лечения. Потом стали сочетать химию с облучением, уменьшая его дозу. В 90-е годы случился некий прорыв, когда появились новые методы визуализации: КТ и МРТ. Идея последних лет заключается в том, чтобы уже на этапе диагностики выделить группу благоприятного прогноза: этих пациентов можно лечить не очень сильно и не очень токсично. При этом современная терапия предполагает максимальную эффективность при любой стадии и группе риска, главное — варьировать интенсивность. Принципиальным сейчас является то, что если после двух курсов химиотерапии опухоль ПЭТ-негативна (то есть ее очаги при ПЭТ-исследовании не определяются), ее можно не облучать. Если же она остается позитивной, ее нужно облучать, даже если исходная стадия болезни была небольшой.

Что касается облучения, здесь тоже не обошлось без прорывов. Раньше и доза была выше, и облучали все тело, потом стали облучать так называемыми «расширенными полями». Чем лучше развивалась первичная диагностика, тем лучше мы видели зону поражения и тем тоньше становились методы облучения. Облучение сейчас бьет ровно в цель, а назначая лечение, лучевые терапевты просчитывают, какой объем облучения дается на саму опухоль, какой объем облучения дается на близлежащие территории и какой объем получат ткани, которые вообще не должны его получать.

Критерии оценки полноты ремиссии

Критерии оценки ремиссии нужны врачу для определения необходимости продолжения лечения или интенсификации программ терапии, либо перевода пациента под динамическое наблюдение.

- Полная ремиссия — полный регресс всех признаков заболевания (клинических, гематологических и других проявлений болезни) по данным визуализирующих методов обследования, определяемая дважды с интервалом не менее 4 недель.

- Частичная ремиссия — уменьшение размеров опухолевых образований не менее, чем на 50% на срок от 4 недель при отсутствии новых очагов поражения.

- Стабилизация заболевания – уменьшение размеров опухолевых образований менее, чем на 50% или увеличение их не более, чем на 25% от первоначального объема при отсутствии новых очагов поражения.

- Прогрессирование — появление в процессе лечения новых очагов поражения или увеличение ранее имевшихся более, чем на 25%, а также появление симптомов интоксикации.

- Рецидив — появление новых очагов поражения после достижения полной ремиссии.

Полная победа?

Рецидивы существуют, по времени они делятся на ранние и поздние. Чтобы понимать, как и чем их лечить, было принято выделить для них группы риска.

- Если стадия болезни была небольшой и рецидив поздний, это низкая группа риска.

- Если стадия была большой, но рецидив поздний, это промежуточная группа риска.

- Большие стадии болезни и ранний рецидив относятся к группе высокого или очень высокого риска.

Для первой и второй группы, скорее всего, понадобится химиотерапия и, возможно, облучение. Для третьей и четвертой показана трансплантация костного мозга — как правило, аутологичная, то есть переливать пациенту будут его же собственные стволовые клетки. Кроме того, если на стандартную терапию не будет ответа, могут быть использованы схемы химиотерапии с новейшими, а значит, и дорогостоящими препаратами. Речь идет об «Адцетрисе», «Опдиво» или «Китруде». Они стоят сотни тысяч рублей, и нам очень нужна помощь благотворителей: всех, кто поддерживает наших пациентов и дает им шанс на нормальную жизнь несмотря ни на что.

Диагностика лимфогранулематоза

Заподозрить лимфогранулематоз можно на основании клинических симптомов — увеличение лимфоузлов, ночные поты, снижение веса и повышение температуры. Для подтверждения диагноза производится биопсия или удаление увеличенных лимфатических узлов с последующим морфологическим, иммунофенотипическим и молекулярно-генетическим исследованием. Полученные данные используются для определения вида лимфомы.

Для обнаружения увеличения внутренних лимфоузлов и определения стадии заболевания, применяются различные методы медицинской визуализации:

- УЗИ.

- Рентгенография органов грудной клетки. О поражении медиастинальных лимфоузлов свидетельствует расширение тени средостения.

- КТ.

- МРТ.

Также проводится дополнительное обследование для общей оценки состояния пациента:

- Общий анализ крови. Специфических изменений нет. Может наблюдаться увеличение СОЭ (это неблагоприятный признак), а при поражении костного мозга — анемия, а также снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов.

- Биохимический анализ крови. В нем тоже нет специфических проявлений, но могут возникать нарушения при вовлечении в процесс внутренних органов, например, при поражении печени может отмечаться повышение уровня трансаминаз.

- Пункция костного мозга проводится при подозрении на появление костномозговых очагов поражения.

- При планировании использования определенных препаратов, обладающих кардиотоксичностью, проводят обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем с оценкой фракции сердечного выброса и функции внешнего дыхания.

После комплексного обследования, больного лимфогранулематозом относят к одной из трех прогностических групп:

- Ранняя стадия с благоприятным прогнозом.

- Ранняя стадия с неблагоприятным прогнозом.

- Распространенная стадия.

В зависимости от группы, будет определяться тактика лечения. Определение группы проводится по критериям GHSG или EORTC/GELA. Факторами неблагоприятного прогноза являются:

- Массивное средостение — состояние, при котором на рентгенограмме в прямой проекции максимальный диаметр опухоли составляет более трети диаметра грудной летки.

- Вовлечение в процесс нелимфатических органов.

- Возраст старше 50 лет.

- СОЭ более 30 мм/ч.

- Поражение 3 и более лимфатических коллекторов.

Стадии

По одной из популярных и распространенных классификаций выделяют четыре стадии лимфомы Ходжкина (и нулевую). Мы опишем не их признаки, а то, как чувствует себя больной на каждой стадии:

- 0-я. Человек чувствует и ведет себя так, как будто он абсолютно здоров.

- I-я. Пациент может вести вполне адекватный образ жизни, но он немного ослаблен, поэтому физический труд ограничен.

- II-я. Уже заметна сильная утомляемость, человек не может сам себя обслуживать, ему трудно передвигаться. Около половины дня больной может проводить в постели.

- III-я. При этой стадии пациент много лежит (более половины суток) и нуждается в постоянном уходе. Ему тяжело активничать и выполнять даже привычные действия.

- IV-я. На этом этапе пациенты наиболее тяжелые. Они постоянно лежат или сидят, крайне быстро устают и даже общаться могут с трудом и недолго.

Какие процессы происходят в организме на каждой стадии лимфомы Ходжкина, пациенту объяснит врач — проявлений и их деталей существует немало. Все начинается с поражения лимфоузлов или некоторых органов (например, селезенки) — и дальше опухоль начинает распространяться, постепенно захватывая организм.

Происхождение и природа клеток Рид-Штернберга

Клетки Рид-Штернберга

(гистиоциты лакунарные) были названы в честь ученых, впервые описавших их природу на рубеже 19-20 вв.: австрийского патолога Карла Штернберга и американской исследовательницы Дороти Рид. На постсоветском пространстве более известно название «клетки Рид-Березовского-Штернберга».

Они представляют собой крупные лимфоидные клетки, составляющие 0,1-2% опухолевой массы при лимфоме Ходжкина. В таких клетках присутствует более одного поделенного на сегменты ядра с большим ядрышком. Кроме упомянутого онкологического заболевания гистиоциты лакунарные также обнаруживаются в лимфе при ряде других системных патологий злокачественной природы.

Роль РШ-клеток в развитии болезни Ходжкина

Гистиоциты лакунарные составляют опухолевый компонент лимфомы Ходжкина. При этом неопухолевый или реактивный компонент представлен нормальными лимфоцитами, плазмоцитами и другими белыми клетками крови (эозинофильными и нейтрофильными гранулоцитами).

В большинстве случаев клетки Рид-Березовского-Штернберга размером от 20 до 50 микрон, с мелкозернистой гомогенной цитоплазмой и двумя симметричными зеркальными ядрами (именно поэтому эти клетки иногда называют «глазами совы»). Для ядер РШ-клеток характерна круглая или овальная форма и углубление по центру с одной из сторон.

Лечение нодулярной лимфомы

Как мы уже говорили, нодулярная лимфома — это очень редкое заболевание, поэтому проводить проспективные исследования по определению оптимального метода лечения не представляется возможным. В целом, ведение пациентов осуществляется по тем же принципам, что и классическая лимфома Ходжкина, с той разницей, что при терапии первой линии отдается предпочтение протоколу ABVD. Также многие клинические исследования показали хорошую чувствительность опухоли к ритуксимабу, поэтому данный препарат могут добавлять к стандартной схеме лечения. Такие подходы позволяют достичь полной ремиссии приблизительно в 87-96% случаев.

Лечение ранних стадий нодулярной лимфомы с благоприятным прогнозом

Пациенты с первой стадией заболевания c благоприятным прогнозом (без факторов риска) составляют наибольшую группу больных с нодулярным вариантом лимфомы Ходжкина. На их долю приходится более 60% всей популяции больных данной нозологией, что обеспечивает хорошие результаты лечения. Общая выживаемость стремится к 100%, независимо от тактики ведения пациента.

В целом могут быть предложены следующие варианты:

- Динамическое наблюдение до прогрессирования заболевания.

- Лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 36 Гр на очаги поражения.

- Лучевая терапия в СОД 30 Гр + ритуксимаб.

- Хирургическое удаление единичного опухолевого очага.

- Полихимиотерапия по протоколу ABVD.

- Монотерапия ритуксимабом.

Учитывая то, что заболевание на этой стадии имеет индолентное течение и редко представляет угрозу жизни больных, при выборе метода лечения необходимо учитывать вероятность отдаленных осложнений, например, развитие рака щитовидной железы после облучения области шеи или снижение фертильности при облучении зоны паховых лимфоузлов. Предпочтение отдается наиболее щадящему воздействию.

Лечение рецидивов

Протоколы лечения рецидивов нодулярной лимфомы не определены. В большинстве случаев, применяется высокодозная химиотерапия с последующей трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Кроме того, большие надежды возлагаются на иммунотерапию офатумумабом и применение таргетной терапии ибрутинибом.

Нормальные лимфоциты и РШ-клетки

Нормальные лимфоидные клетки в комплексе с другими клеточными структурами и антителами отвечают за выработку иммунитета у позвоночных, в частности и у человека. По своей природе лимфоидные клетки имеют не зернистую структуру, поэтому они называются агранулоцитами. Цитоплазма нормальных лимфоидных клеток прозрачная, а ядро плотное. Различают большие и малые лимфоциты: так называемые естественные клетки-убийцы (NK), которые относятся к большим лимфоцитам и клетками T и B, относящиеся к малым лимфоцитам. В гистиоциты лакунарные, как правило, перерастают B-лимфоциты.

Когда лимфоидная клетка перерождается в клетку Рид-Штернберга, она становится крупной и содержит большое количество серой зернистой цитоплазмы.

Получить бесплатную консультацию

Ведущие специалисты Центра ответят на ваши вопросы.

Получить консультацию

Узнать цену

Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз, ЛГМ, болезнь Ходжкина), является одним из видов лимфом. Это заболевание поражает лимфатическую систему, которая состоит из лимфатических узлов, которые объединены между собой кровеносными сосудами. Возникая в одной группе лимфоузлов, злокачественные клетки могут распространяться на другие группы, а на более поздних стадиях заболевания – на внутренние органы.