Аллергическим ринитом называют воспалительный процесс слизистой оболочки носовой полости. Он сопровождается обильным течением слизистых масс из носовых ходов, приступами чихания, отёчностью и чувством заложенности носа.

Несмотря на наличие неприятных симптомов, которые приносят ощутимый дискомфорт и мешают качеству жизни, многие пациенты не считают этот недуг болезнью, поэтому к врачу обращаться не торопятся, а занимаются, преимущественно, самолечением: смотрит рекламу на телевидении, покупают «волшебные» капли и бесконтрольно их принимают. Друзья! Это в корне неверно!

Поллиноз — это самостоятельное заболевание, что подтверждает международная классификация болезней (МКБ 10). В нашей стране доля людей, подверженных аллергическому насморку, достигает почти сорока процентов.

Этиология

Гиперчувствительность выражается в повышенном отклике иммунитета на не представляющее для него угрозы вещество. Классификация аллергических реакций включает 5 типов гиперчувствительности, которые делятся на две подгруппы:

- аллергические реакции немедленного типа (ГНТ);

- аллергические реакции замедленного типа (ГЗТ);

В приведенных аббревиатурах «Г» означает «гиперчувствительность». В первую подгруппу входят типы аллергических реакций 1, 2, 3, во вторую группу 4 и 5.

При анафилактическом типе при первом взаимодействии с веществом образуется IgE. IgE – антитела, прикрепляющиеся к тучным клеткам и базофилам. Когда вещество еще раз попадает в тело, эти клетки чрезмерно активируются. В результате возникают риниты, поллиноз, дерматит, крапивница, бронхиальная астма и другие.

Следующий (второй) тип – цитотоксический, в нем участвуют антитела IgG и IgM, которые провоцирует антиген с клеточной мембраны. В качестве аллергенов воспринимаются собственные клетки тела, изменившиеся под воздействием, например, после введения определенных лекарств или воздействия паразитов, бактерий, вирусов. После обнаружения антигена на мембране клетки, последняя разрушается одним из трех возможных способов. Эти процессы проявляются лейкопенией, гемолитической анемией, тромбоцитопенией.

Третий тип – иммунокомплексный. Происходит развитие с участием IgG и IgM. Иммунные комплексы антиген-антитело с большим количеством антигенов образуются в тканях или кровотоке и задерживаются там, впоследствии при определенных условиях вызывая воспаление. Примеры –конъюнктивиты, дерматиты, сывороточная болезнь, ревматоидные артриты.

Четвертый тип – возникает при взаимодействии антигена и Т-лимфоцита, которое провоцирует воспаления. Эта реакция замедленная, поэтому проявления видны только через 1-3 суток. Они затрагивают кожу, дыхательные органы и ЖКТ, но возможен отклик со стороны любых тканей.

Пятый тип – это клеточно-опосредованные реакции, аутосенсибилизация, вызываемая антителами к антигенам клеточной поверхности. Реакция опосредована сенсибилизированными Т-лимфоцитами. В качестве примера можно привести чрезмерную активность щитовидки при болезни Грейвса.

Причины увеличения количества пациентов с аллергией

Рост заболеваемости аллергией особо заметен в последние несколько десятков лет. Выделяют две основные причины такого развития событий, о которых мы подробнее поговорим ниже – растущий уровень гигиены и усиленное использование химической продукции.

Гипотеза гигиены выдвинута британским эпидемиологом Дэвидом Стрэченом. Согласно ей, регулярное ограждение себя от возбудителей инфекций путем чрезмерного соблюдения гигиенических принципов предотвращает взаимодействие с антигенами, которые должны «натренировать» иммунную систему.

Иммунная система запрограммирована реагировать на угрозы извне, и ими в отсутствие реальных патогенных возбудителей становятся безобидные вещества из пищи или воздуха. Теория в частности подтверждает тот факт, почему в многодетных семьях аллергии возникают реже, чем в семьях с одним ребенком.

Она имеет подтверждения:

- иммунологические патологии чаще встречаются в развитых странах;

- после переселения в страны с высоким уровнем жизни частота появления подобных заболеваний у эмигрантов возрастает с количеством прожитых там лет;

- количество иммунологических расстройств в любой стране возрастает с ростом благосостояния;

- при приеме антибиотиков в первые месяцы жизни вероятность заболеваемости астмой и аллергией в будущем повышается.

Гипотеза не подтверждена и не опровергнута на 100%. Исследования в этой области продолжаются.

Гипотеза растущего использования товаров химпромышленности указывает на то, что химические продукты нарушают функции эндокринной и нервной системы. У этого принципа есть доказательства и опровержения. Не все люди в одинаковой степени подвергаются воздействию этого фактора. Внезапное появление аллергии никак не связано с состоянием здоровья человека.

Прогноз

В большинстве случаев при своевременном начале лечения прогноз благоприятный. Аллергический ринит у детей эффективно снимается при помощи лекарственных препаратов. При этом не развиваются осложнения. С годами, когда организм окрепнет, проблема может устраниться самостоятельно.

Если же лечения нет, то прогноз становится плохим, так как в такой ситуации с возрастом исчезнуть аллергия не может, и, кроме того с высокой вероятностью разовьются осложнения, которые иногда даже представляют угрозу для жизни.

Виды реакций по МКБ

Существует документ, в который входят признанные мировым сообществом болезни, он называется Международный классификатор болезней (МКБ). Аллергические реакции в МКБ обозначены под цифрой 10, а конкретные проявления имеют более частные коды в виде букв и чисел в промежутке 00.0 – 99.9. Входящие сюда виды аллергических реакций перечислены ниже.

L23 – контактный дерматит

Он входит в ГЗТ – кожные проявления появятся примерно через 2 недели после контакта. Запустить клеточный ответ иммунитета могут более трех тысяч аллергенов. Пациенты реагируют на металлы, лекарства, консерванты, компоненты косметики, красители и т.д.

Различаются хронические и острые аллергические реакции. Для развития первых необходим постоянный контакт (характерно для людей, работающих с опасными соединениями), для последних –единичный.

Проявления:

- покраснение кожи;

- сыпь в некоторых местах;

- зуд;

- пузыри на коже;

- отечность.

L50 – крапивница аллергическая

Код крапивницы, которая проявляется в результате ответа на аллерген – L50.0. Согласно статистическим данным от ВОЗ по меньшей мере 90% людей сталкивались с высыпаниями.

В острой стадии проявляются следующие аллергические реакции на коже:

- волдыри на коже и слизистых;

- жжение на коже;

- непрекращающийся зуд;

- лихорадка;

- тошнота;

- боль в животе с последующей рвотой.

Если острую стадию не удается купировать за 1,5 месяца, она может перейти в хроническую. На этой стадии добавляются психологические проблемы, нарушения сна, проблемы в общении с людьми, стыдливость и страх.

J30 – ринит аллергический

В группу включены несколько кодов в зависимости от аллергенов, которые вызывают проявления. Они маркированы буквой J и цифрами:

- 30.1 – вызывается пыльцой (именуется поллинозом);

- 30.2 – другие сезонные у людей с сезонными реакциями на цветение или беременных женщин;

- 30.3 – прочие риниты, являющиеся ответами организма на химические вещества, медикаменты, парфюмерию, укусы;

- 30.4 – неуточненный ринит, когда анализы указывают на наличие аллергии, но аллерген пока не выявлен.

Проявления ринитов знакомы всем – чихание, выделения из носа, отечность, сложности с дыханием. Если к этим симптомам добавляется кашель – возможно развитие астмы.

Аллергический ринит

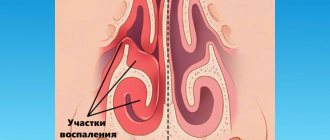

Аллергический ринит — воспалительное заболевание, проявляющееся комплексом симптомов в виде насморка с заложенностью носа в результате отека слизистой оболочки, чиханием, зудом, ринореей.

В соответствии с МКБ-10 выделяются: аллергический ринит, вызванный пыльцой растений; другие сезонные аллергические риниты, другие аллергические риниты; аллергический ринит неуточненный.

Аллергический ринит — широко распространенное заболевание. Частота регистрации его симптомов в Российской Федерации составляет 18–38% [1–3]. В США аллергическим ринитом страдают 20–40 млн людей, распространенность заболевания среди детского населения достигает 40%. Чаще болеют мальчики. В возрастной группе до 5 лет распространенность аллергического ринита наиболее низкая, подъем заболеваемости отмечают в раннем школьном возрасте [6, 9, 15].

Первичную профилактику проводят в первую очередь у детей из группы риска (с отягощенной наследственностью по атопическим заболеваниям). Первичная профилактика включает в себя следующие мероприятия.

- Соблюдение беременной рациональной диеты. При наличии у нее аллергических реакций из диеты исключают высокоаллергенные продукты.

- Устранение профессиональных вредностей с первого месяца беременности.

- Прием лекарственных средств (ЛС) только по строгим показаниям.

- Прекращение активного и пассивного курения как фактора, способствующего ранней сенсибилизации ребенка.

- Естественное вскармливание — важнейшее направление в профилактике реализации атопической предрасположенности, которое необходимо сохранить как минимум до 4–6-го месяца жизни. Целесообразно исключение из рациона ребенка цельного коровьего молока. Не рекомендуют введение прикорма до 4 мес.

- Элиминационные процедуры.

Вторичная профилактика направлена на предотвращение манифестации аллергического ринита у сенсибилизированных детей и включает следующие мероприятия.

- Контроль за состоянием окружающей среды.

- Превентивная терапия антигистаминными препаратами.

- Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ).

- Профилактика респираторных инфекций как триггеров аллергии.

- Образовательные программы.

Основная цель третичной профилактики — предупреждение тяжелого течения аллергического ринита. Уменьшение частоты и продолжительности обострений достигается с помощью наиболее эффективных и безопасных ЛС, а также элиминации аллергенов [1].

Различают острый эпизодический, сезонный и персистирующий аллергические риниты.

- Эпизодический контакт с ингаляционными аллергенами (например, белком слюны кошки, белком мочи крыс, продуктами жизнедеятельности клещей домашней пыли) может провоцировать острые симптомы аллергии, которые расценивают как острый эпизодический аллергический ринит.

- Сезонный аллергический ринит: симптоматика возникает во время цветения растений (деревьев и трав), выделяющих причинные аллергены.

- При персистирующем аллергическом рините симптомы отмечают более 2 ч в день или не менее 9 мес в год [9]. Персистирующий аллергический ринит обычно развивается при сенсибилизации к бытовым аллергенам (клещи домашней пыли, тараканы, перхоть животных).

Диагностика

Диагностика аллергического ринита проводится на основании данных анамнеза, характерных клинических симптомов и выявления аллергенспецифических антител класса иммуноглобулинов E (IgE).

Анамнез и физикальное обследование. При сборе анамнеза необходимо уточнить наличие аллергических заболеваний у родственников, характер, частоту, продолжительность, тяжесть симптомов, наличие или отсутствие сезонности, ответ на терапию, наличие у пациента других аллергических заболеваний, провоцирующие факторы. Необходимо проведение риноскопии (осмотр носовых ходов, слизистой оболочки полости носа, секрета, носовых раковин и перегородки). У больных с аллергическим ринитом слизистая оболочка обычно бледная, цианотично-серая, отечная. Характер секрета слизистый и водянистый. При хроническом или тяжелом остром аллергическом рините обнаруживают поперечную складку на спинке носа, образующуюся у детей в результате «аллергического салюта» (потирание кончика носа). Хроническая назальная обструкция приводит к формированию характерного «аллергического лица» (темные круги под глазами, нарушение развития лицевого черепа, включающее неправильный прикус, дугообразное небо, уплощение моляров) [6, 9, 15].

Лабораторные и инструментальные исследования. Кожное тестирование и радиоаллергосорбентный тест (РАСТ) применяют для дифференциальной диагностики аллергического и неаллергического ринита; эти методы также позволяют определить наличие причинно-значимых аллергенов.

Правильно выполненное кожное тестирование позволяет оценить наличие IgE-антител in vivo; исследование проводится у следующих групп пациентов:

- больных с плохо контролируемыми симптомами: персистирующие назальные симптомы и/или неадекватный клинический ответ на интраназальные глюкокортикостероиды (ГКС);

- больных с неуточненным диагнозом, основанным на данных анамнеза и физикального обследования;

- больных с сопутствующей персистирующей бронхиальной астмой и/или рецидивирующим синуситом, отитом.

Кожное тестирование — быстрый, безопасный и недорогой метод исследования, подтверждающий наличие IgE-антител [6, 9]. При постановке кожных проб с бытовыми, пыльцевыми и эпидермальными аллергенами реакцию оценивают через 20 мин по размерам папулы и гиперемии [6, 9]. За 7–10 дней до постановки кожных проб следует отменить антигистаминные препараты. Кожное тестирование должен проводить специально обученный медицинский персонал. Конкретный набор аллергенов для тестирования варьирует в зависимости от предполагаемой чувствительности к аллергенам и географической зоны.

РАСТ — менее чувствительный и более дорогостоящий (по сравнению с кожными пробами) метод обнаружения специфических IgE-антител в сыворотке крови. У 25% больных с положительными кожными пробами результаты РАСТ отрицательны. С учетом вышесказанного РАСТ имеет ограниченное применение в диагностике аллергического ринита. Отмены антигистаминных препаратов перед проведением РАСТ не требуется [6, 9, 15].

Применяются и другие методы исследования.

- Цитологическое исследование мазков из полости носа — доступный и недорогой метод, предназначенный для выявления эозинофилов (проводят при обострении заболевания). Практическое применение метода ограничено, так как появление эозинофилов в назальном секрете возможно при других заболеваниях (бронхиальная астма, полипы носа в сочетании с бронхиальной астмой или без нее, неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (НАРЭС).

- Определение содержания эозинофилов и концентрации IgE в крови. Этот метод имеет низкую диагностическую значимость.

- Провокационные пробы с аллергенами в клинической практике, имеющие ограниченное применение.

- Рентгенография околоносовых пазух, проводимая при подозрении на синусит.

Дифференциальная диагностика

При дифференциальной диагностике следует учитывать следующее.

- Острый инфекционный ринит при ОРЗ проявляется заложенностью носа, ринореей, чиханием. Назальные симптомы преобладают на 2–3-й день и угасают к 5-му дню заболевания. Симптомы, сохраняющиеся более 2 нед, могут свидетельствовать о наличии аллергического ринита.

- Вазомоторный (идиопатический) ринит — одна из наиболее распространенных форм неаллергических ринитов [14, 15]. Характерна постоянная заложенность носа, усиливающаяся при перепадах температуры, влажности воздуха и при резких запахах. Существует гиперсекреторный вариант с персистирующей ринореей, для которого характерны незначительный зуд носа, чихание, головные боли, аносмия, синуситы [14, 15]. Наследственность по аллергическим заболеваниям не отягощена, также не характерна сенсибилизация к аллергенам. При риноскопии, в отличие от аллергического ринита, для которого характерны цианоз, бледность, отек слизистой оболочки, выявляют ее гиперемию, вязкий секрет.

- Медикаментозный ринит — результат длительного применения сосудосуживающих назальных препаратов, а также вдыхания кокаина. Отмечают постоянную назальную обструкцию, при риноскопии слизистая оболочка ярко-красного цвета. Характерен положительный ответ на терапию интраназальными ГКС, которые необходимы для успешной отмены препаратов, вызывающих данное заболевание.

- НАРЭС характеризуется наличием выраженной назальной эозинофилии, отсутствием положительного аллергологического анамнеза, отрицательными результатами кожного тестирования. При НАРЭС отмечают персистирующие симптомы, слабо выраженное чихание и зуд, склонность к образованию назальных полипов, отсутствие адекватного ответа на терапию антигистаминными препаратами, хороший эффект при применении интраназальных ГКС [12].

- Односторонний ринит предполагает наличие назальной обструкции, причиной которой могут быть наличие инородного тела, опухоли, полипы носа возможны при НАРЭС, хроническом бактериальном синусите, аллергическом грибковом синусите, аспириновой астме, муковисцидозе и синдроме неподвижности ресничек эпителия. Одностороннее поражение или полипы носа для неосложненного аллергического ринита не характерны.

- Назальные симптомы типичны для некоторых системных заболеваний, в частности для гранулематоза Вегенера, который проявляется постоянной ринореей, наличием гнойного или геморрагического отделяемого, язвами в полости рта и/или носа, полиартралгией, миалгией, болями в области дополнительных пазух полости носа.

Лечение

Основная цель терапии — облегчение симптомов заболевания [6, 9, 15]. Комплекс терапевтических мероприятий включает элиминацию аллергенов, лекарственную терапию и АСИТ.

Лечение аллергического ринита проводят в амбулаторных условиях.

Немедикаментозное лечение. Лечение аллергического ринита начинают с выявления возможных причинно-значимых аллергенов, после элиминации которых в большинстве случаев симптомы ринита уменьшаются.

Выделяют следующие основные группы аллергенов, вызывающих аллергический ринит.

- Группа пыльцевых аллергенов (пыльца деревьев, злаковых и сорных трав). В сезон цветения для элиминации аллергенов рекомендуют держать закрытыми окна и двери в помещении и автомобиле, использовать системы кондиционирования воздуха в помещении, ограничить время пребывания на улице. После прогулки желательно принять душ или ванну для удаления пыльцы с тела и предупреждения загрязнения белья.

- Споры плесневых грибов. При аллергии на споры плесневых грибов рекомендуют часто убирать помещения, в которых возможен рост плесени, тщательно очищать увлажнители воздуха, вытяжки для удаления пара, применять фунгициды, поддерживать относительную влажность в помещении менее 50%.

- Клещи домашней пыли, насекомые (тараканы, моль и блохи). В наибольшей концентрации аллергены клещей домашней пыли обнаруживают в коврах, матрацах, подушках, мягкой мебели, одежде (преимущественно в детской), мягких игрушках. Экскременты клещей являются основным аллергеном в составе домашней пыли.

При осуществлении элиминационных мероприятий необходимо учитывать следующее.

– Ковровые покрытия заменяют на легко моющиеся, предпочтение отдают деревянной и кожаной мебели [18].

– Постельные принадлежности стирают в горячей воде (не менее 60 °С) не реже 1 раза в неделю [18].

– Использование специальных противоклещевых постельных принадлежностей, чехлов на матрацах, не пропускающих аллергены, способствует уменьшению концентрации клещей домашней пыли, но не приводит к значительному снижению симптомов аллергического ринита [16, 18].

– Относительную влажность в квартире поддерживают на уровне не выше 50%.

– Использование очистителей воздуха неэффективно для удаления клещевых аллергенов.

– Применяют пылесос со встроенным HEPA-фильтром и пылесборниками с толстыми стенками [18].

– Для уничтожения клещей используют специальные химические препараты — акарициды (например, для ковровых покрытий — раствор, содержащий бензил бензоат, для мягкой мебели — 3% раствор таниновой кислоты). Акарициды эффективны при их регулярном применении [18].

– Для удаления тараканов рекомендуют обработку инсектицидами специально обученным персоналом.

- Аллергены животных. Элиминационные мероприятия следующие:

– избавление от домашних животных;– при невозможности удаления исключение нахождения животного в спальне ребенка [8];

– еженедельное купание животного, способствующее уменьшению количества аллергенов (польза от данного мероприятия остается сомнительной);

– использование HEPA-фильтров, уменьшающее количество аллергенов в помещении (менее эффективно, чем удаление животного) [10].

Следует помнить, что клинического улучшения следует ожидать через длительное время (недели) после элиминации аллергенов [19].

- Пищевые аллергены, способные вызывать ринорею у детей раннего возраста.

Лекарственная терапия. Если элиминация аллергенов не приводит к уменьшению выраженности симптоматики, начинают лекарственную терапию (табл.).

Интраназальные ГКС. Местные (интраназальные) ГКС — препараты выбора в лечении аллергического ринита; они эффективно уменьшают выраженность таких симптомов, как зуд, чихание, ринорея, заложенность носа. Начало действия интраназальных ГКС приходится на 2–3-й день. Интраназальные ГКС обычно хорошо переносятся. К преимуществам препаратов этой группы относится возможность их применения 1 раз в сутки и минимальная системная абсорбция. Побочные эффекты возникают в 5–10% случаев, среди местных эффектов наиболее распространены чихание, жжение, раздражение слизистой оболочки носовой полости, которые обычно выражены минимально и не требуют отмены препарата. В редких случаях при неправильном применении интраназальных ГКС может произойти перфорация носовой перегородки. Многочисленные исследования, проводившиеся у детей, показали, что применение интраназальных ГКС в терапевтических дозах не влияет на рост и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему [5, 6, 9, 15]. Тем не менее интраназальные ГКС следует назначать в минимальных суточных дозах и контролировать рост ребенка. Предпочтительно применение водных растворов, так как они меньше вызывают раздражение слизистой. Мометазон, флутиказон, беклометазон и будесонид адекватно контролируют симптомы аллергического ринита и хорошо переносятся [5, 6, 9, 15].

Интраназальные ГКС благодаря выраженному противовоспалительному действию более эффективны по сравнению с интраназальными кромонами и системными антигистаминными препаратами [6, 9, 15]. У большинства пациентов дополнительное назначение антигистаминных препаратов (в том числе в сочетании с деконгестантами) не повышает клинической эффективности. Для повышения эффективности интраназальных ГКС рекомендуют очищение носовой полости от слизи перед введением препаратов, а также использование увлажняющих средств.

- Мометазон применяют у детей с 2-летнего возраста, назначают по 1 ингаляции (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки.

- Флутиказон разрешен к применению у детей с 4 лет, назначают по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки, максимальная суточная доза — 200 мкг.

- Беклометазон применяют у детей с 6 лет, назначают по 1–2 ингаляции (50–100 мкг) 2–4 раза в сутки в зависимости от возраста.

- Будесонид разрешен к применению у детей с 6 лет, назначают по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки, максимальная суточная доза 200 мкг.

Системные ГКС (вводятся перорально или парентерально) уменьшают выраженность симптомов аллергического ринита, но с учетом возможности развития системных побочных эффектов их применение в лечении аллергического ринита у детей весьма ограничено.

Антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты системного действия предотвращают и уменьшают такие симптомы, как зуд, чихание, ринорея, но менее эффективны в отношении назальной обструкции. Возможность развития тахифилаксии при приеме антигистаминных препаратов не подтверждена.

Антигистаминные препараты первого поколения (хлоропирамин, мебгидролин, клемастин) в лечении аллергического ринита применяют редко из-за наличия седативного и антихолинергического побочных эффектов.

Особое место среди антигистаминных препаратов занимают производные хинуклидила.

- Хифенадин: детям от 2 до 3 лет — по 5 мг 2–3 раза в сутки, 3–7 лет — по 10 мг 2 раза в сутки, 7–12 лет — по 15 мг 2–3 раза в сутки, от 12 лет и старше — по 25 мг 2–3 раза в сутки; взрослым — по 25–50 мг 3–4 раза в день.

- Сехифенадин: 50–100 мг 2–3 раза в день.

Они не только блокируют Н1-гистаминовые рецепторы, но и активируют фермент диаминооксидазу, который разрушает гистамин в тканях. В отличие от препаратов первого поколения хифенадин и сехифенадин не обладают выраженным седативным эффектом (Л. В. Лусс, Н. И. Ильина и др., 2003).

Антигистаминные препараты второго поколения (цетиризин, лоратадин) не проходят через гематоэнцефалический барьер и обладают меньшим седативным эффектом.

- Цетиризин детям от 1 года до 6 лет назначают по 2,5 мг 2 раза в день или 5 мг 1 раз в день в виде капель, детям старше 6 лет — по 10 мг однократно или по 5 мг 2 раза в день.

- Лоратадин применяют у детей старше 2 лет. Детям с массой тела менее 30 кг препарат назначают по 5 мг 1 раз в сутки, детям с массой тела более 30 кг — по 10 мг 1 раз в сутки.

Из метаболитов, ранее определяемых как препараты третьего поколения, для лечения аллергического ринита применяют фексофенадин и дезлоратадин [4, 7, 11, 17].

- Фексофенадин используют у детей с 6 лет по 30 мг 1–2 раза в сутки, старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки.

- Дезлоратадин применяют у детей с 2 до 12 лет по 2,5 мг 1 раз в сутки в форме сиропа, старше 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки.

В плане уменьшения выраженности симптомов аллергического ринита антигистаминные препараты менее эффективны, чем интраназальные ГКС, и сопоставимы с кромонами или даже превосходят их. Наиболее эффективно профилактическое применение антигистаминных препаратов (перед контактом с аллергеном). Добавление к терапии интраназальными ГКС антигистаминных препаратов оправдано при тяжелом течении аллергического ринита, сопутствующем аллергическом конъюнктивите и атопическом дерматите.

Интраназальные антигистаминные препараты (азеластин) эффективны при лечении сезонного и круглогодичного аллергического ринита. При их применении возможны жжение в носу, горький и металлический привкус во рту.

- Азеластин применяют у детей старше 5 лет в форме назального спрея по 1 инсуффляции 2 раза в день.

Кромоны. Кромоглициевая кислота в лечении аллергического ринита менее эффективна, чем интраназальные ГКС, но отличается более выраженным действием, чем плацебо [6, 9, 15]. Препарат применяют у детей с аллергическим ринитом легкого течения в форме назальных спреев по 1–2 инсуффляции в каждый носовой ход 4 раза в день. Кромоглициевая кислота — препарат первого выбора у детей до 3 лет, второго выбора — у детей старше 3 лет. Наиболее эффективно профилактическое применение препарата (перед контактом с аллергенами). Побочные эффекты выражены минимально.

Комбинированная терапия. Для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания или при неэффективности начальной терапии возможно назначение комбинированной терапии, которая может включать интраназальные ГКС или кромоглициевую кислоту в сочетании с антигистаминными препаратами второго поколения. При достижении положительного эффекта один из компонентов терапии следует отменить.

Деконгестанты. Интраназальные сосудосуживающие препараты (нафазолин, оксиметазолин, ксилометазолин) для лечения аллергического ринита применять не рекомендуется, так как через 3–7 дней их использования развивается тахифилаксия, которая проявляется «рикошетным» отеком слизистой оболочки носа. При длительном применении препаратов этой группы развивается медикаментозный ринит. Допустимо применение сосудосуживающих препаратов у больных с выраженной заложенностью носа перед назначением интраназальных ГКС в течение не более 1 нед.

Увлажняющие средства. Данная группа препаратов способствует увлажнению и очищению слизистой оболочки носа.

АСИТ. Этот метод лечения заключается во введении возрастающих доз аллергена, к которому у больного выявлена повышенная чувствительность. Метод применяют для лечения аллергического ринита, связанного с гиперчувствительностью к пыльце растений и к клещам домашней пыли [13], а также, но с меньшим эффектом, при сенсибилизации к аллергенам животных и плесени. АСИТ проводят при неэффективности элиминационных мероприятий и медикаментозной терапии или при наличии нежелательных побочных эффектов от используемых препаратов. Применяют у детей старше 5 лет. Продолжительность лечения составляет от 3 до 5 лет. АСИТ проводят по индивидуально составленной схеме, под контролем аллерголога. Пациенты, получающие аллерген парентерально, должны находиться под наблюдением врача в течение 30–60 мин после инъекции (возможное время развития побочных реакций).

Хирургическое лечение. Показания [1]:

- необратимые формы гипертрофии носовых раковин, развившиеся на фоне аллергического ринита;

- истинная гиперплазия глоточной миндалины, существенно нарушающая носовое дыхание;

- интраназальные аномалии анатомического строения;

- патология придаточных пазух носа, которая не может быть устранена иным путем.

Обучение пациента предполагает:

- предоставление подробной информации об элиминационных мероприятиях;

- ознакомление с современными методами терапии и возможными побочными эффектами;

- ознакомление с различными мерами профилактики обострений аллергического ринита (предсезонная профилактика, перед предполагаемым контактом с аллергеном);

- проведение аллергошкол, предоставление методических материалов и пособий.

Показаниями к консультации других специалистов служат:

- неэффективность пероральной/интраназальной лекарственной терапии;

- среднетяжелые и тяжелые персистирующие симптомы;

- необходимость проведения кожного тестирования/РАСТ для идентификации причинно-значимых аллергенов с целью выполнения элиминационных мероприятий и решения вопроса о проведении АСИТ;

- Наличие сопутствующих заболеваний, таких, как атопический дерматит, бронхиальная астма, хронический/рецидивирующий риносинусит;

- любые тяжелые аллергические реакции, вызывающие беспокойство ребенка и родителей [6, 9, 15].

Дальнейшее ведение предполагает наблюдение больного с аллергическим ринитом:

- педиатром: при обострении по клиническим показаниям, в основном 1 раз в 5–7 дней; вне обострения — 1 раз в 6 мес;

- аллергологом вне обострения — 1 раз в 3–6 мес [1].

Своевременная и правильно проведенная комплексная терапия, включающая элиминацию аллергенов, АСИТ и фармакотерапию, позволяет устранить все симптомы аллергического ринита и предотвратить развитие осложнений [9].

Литература

- Аллергический ринит у детей: пособие для врачей. М., 2002. С. 68–70.

- Ильина Н. И. Аллергический ринит//Consilium medicum. 2000. № 2(8). С. 338–344.

- Ревякина В. А. Современный взгляд на проблему аллергических ринитов у детей//Лечащий Врач. 2001. № 3. С. 22–27.

- Ревякина В. А. Эффективность антигистаминного препарата нового поколения Телфаст в лечении детей с аллергическим ринитом//Вопросы современной педиатрии. 2002. № 1(2). С. 100–101.

- Чучалин А. Г. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания: руководство для практикующих врачей. М., 2004.

- Baker J. R. (ed.). Primer on Allergic and Immunologic Diseases (4th Ed.). //JAMA, 1997; 278 (22): 1799–2034.

- Corren J., Salmun L. M. Quality of life in patients with seasonal allergic rhinitis is improved by desloratadine (abstract)//Allergy. 2000; 55 (suppl 63): 191. Abstract 676.

- Custovic A., Green R., Fletcher A. et al. Aerodynamic properties of the major dog allergen Can f 1: distribution in homes, concentration, and particle size of allergen in the air//Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 1997; 155: 94–98.

- Dykewicz M. S., Fineman S., Skoner D. P., Nicklas R., Lee R., Blessing-Moore J., Li J. T., Bernstein I. L., Berger W., Spector S., Schuller D. Diagnosis and management of rhinitis: complete guidelines of the Joint Task Force on Practice Parameters in Allergy, Asthma and Immunology. American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology//Ann. Allergy. Asthma. Immunol. 1998 Nov; 81(5 Pt 2): 478–518.

- Green R., Simpson A., Custovic A. et al. The effect of air filtration on airborne dog allergen//Allergy. 1999; 54: 484–488.

- Heithoff K., Meltzer E. O., Mellars L. et al. Desloratadine improves quality of life in patients with seasonal allergic rhinitis. (abstract)//J. Allergy. Clin. Immunol. 2000; 105: 383-384. Abstract 1121.

- Jacobs R. L., Freedman P. M., Boswell R. N. Nonallergic rhinitis with eosinophilia (NARES syndrome). Clinical and immunologic presentation//J. Allergy. Clin. Immunol. 1981; 67: 253.

- Li J. T. Immunotherapy for allergic rhinitis // Immunol. Allergy. Clin. N. Am. 2000; 20: 383.

- Settipane R. A., Lieberman P. Update on nonallergic rhinitis//Ann. Allergy. Asthma. Immunol. 2001; 86: 494.

- Stroebel R., Graft D., Takahashi M. et al. Health Care Guideline: Rhinitis. Bloomington, MN: Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI), 2000. [www.icsi.org/guidelst.htm#guidelines]. Evidence based guideline and algorithms for treatment of allergic and non-allergic rhinitis.

- Terreehorst I., Hak E., Oosting A. J., Tempels-Pavlica Z. Evaluation of impermeable covers for bedding in patients with allergic rhinitis//N. Engl. J. Med. 2003; 349: 237.

- Wahn U., Meltzer E.O., Finn A.F. Jr. et al. Fexofenadine is efficacious and safe in children (aged 6-11 years) with seasonal allergic rhinitis.[erratum appears in J. Allergy. Clin. Immunol. 2003; 112(1): 71// Journal of Allergy & Clinical Immunology. 2003; 111: 4: 763–769.

- Warner J. A. Controlling indoor allergens//Pediatr. Allergy Immunol. 2000; 11: 208–219.

- Wood R. A., Chapman M. D., Adkinson N. F. et al. The effect of cat removal on allergen content in household-dust samples//J. Allergy. Clin. Immunol. 1989; 83: 730–734

Л. С. Намазова, доктор медицинских наук, профессор Л. М. Огородова, доктор медицинских наук, профессор Ю. Г. Левина, кандидат медицинских наук К. Е. Эфендиева, кандидат медицинских наук Ф. И. Петровский, кандидат медицинских наук НЦЗД РАМН, ММА им. И. М. Сеченова, Москва

K92.8 – дисбактериоз

Учёные отмечают прочную связь между дисбактериозом и аллергиями, которые могут провоцировать друг друга. Проявления аллергического дисбактериоза неспецифичны, поэтому при появлении симптомов необходимо обратиться к врачу (иногда они указывают на инфекционное заболевание или отравление):

- диарея или запор;

- метеоризм;

- боль в желудке и голове;

- падение аппетита;

- слабость в теле;

- кожные высыпания, которые проявляются при пищевой аллергии.

Диарея – более серьезная проблема для ребенка, нежели для взрослого. Обезвоживание и накопление токсических веществ особенно негативно влияет на детский организм. При появлении затяжной диареи у ребенка посещение врача обязательно.

T78 – неклассифицированные неблагоприятные эффекты

Эффекты, возникающие под воздействием аллергенов, имеют свои коды – 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Например, под цифрой «0» обозначен анафилактический шок от продуктов питания, под цифрой «2» – неуточненный анафилактический шок, «4» – неуточненная аллергия.

Отличия от простудного ринита

Есть признаки, которые позволяют точно отличить аллергический насморк от простудного. Для того чтобы понять, какое явление имеет место, не надо быть врачом. Различия между двумя формами нарушения очень яркие. Детский аллергический ринит имеет отличия от простудного даже у грудничка.

1. Характер выделений. При аллергическом рините сопли водянистые и прозрачные. Они выделяются в большом объеме и стекают также и по задней стенке глотки. При простуде и прочих вирусных инфекциях слизь густая, желто-зеленая или зеленая, часто с неприятным запахом, которого при аллергическом рините быть не может.

2. Температура. При вирусных инфекциях всегда развиваются симптомы интоксикации организм, в том числе и температура. При аллергическом рините такого явления не наблюдается. У ребенка может ухудшаться самочувствие, но при этом интоксикации нет, поэтому температура не растет.

3. Длительность течения. Насморк, который появляется не по причине аллергена, проходит в течение недели, редко 10 дней. Аллергическая же форма болезни продолжается до тех пор, пока не будет устранено действие аллергена.

4. Эффективность антигистаминных препаратов. Если проблема связана с аллергической реакцией, то после того как будет принято противоаллергическое лекарство, состояние начнет улучшаться. Если же насморк спровоцирован вирусом, то эффекта от приема антигистаминного средства не будет. Самостоятельно давать детям противоаллергические лекарства надо с большой осторожностью, точно учитывая возраст больного и дозировку препарата.

В том случае если не удается самостоятельно понять, какой насморк возник, требуется обратиться к педиатру. Он сможет определить, какая проблема имеет место, и даст направление к отоларингологу или аллергологу.

Стадии развития аллергии

Медицинская классификация предусматривает 3 стадии аллергических реакций:

- иммунная – это промежуток между контактом с аллергеном и развитием сенсибилизации;

- патохимическая – начинается с повторного контакта, после которого выделяются вещества, характерные для иммунного ответа;

- патофизиологическая – под воздействием веществ, которые были выделены на предыдущем этапе, разрушаются клетки и ткани, либо нарушается их функциональность.

Отдельно выделяется четвертая стадия – клиническая.

В целом иммунный ответ, выраженный в аллергических реакциях, вызывает поражение собственных клеток. Однако и в этом случае организм воспринимает этот факт, как защитную реакцию.

Диагностические методы при рините

На визите доктор собирает подробный анамнез: уточняет жалобы, наследственность, хронические заболевания, социальные условия. И только затем назначает следующее исследование (на выбор):

- риноскопию;

- провокационные пробы (эндоназальные);

- риноманометрию;

- общий и биохимический анализ крови;

- коагулограмму;

- определение специфических антител в крови;

- общий анализ мочи;

- проведение проб на аллергены;

- компьютерную бронхофонографию;

- другие.

По результатам исследований проводятся консультации аллерголога, отоларинголога, иммунолога и других специалистов.

Наиболее распространенные виды аллергических реакций

Пищевые продукты часто становятся причиной аллергий. К ним относятся орехи, морепродукты, яйца, молоко, бобы, злаки, цитрусы, мед. Чтобы избежать аллергии, достаточно контролировать питание и избегать вызывающих аллергию продуктов.

Ряд аллергенов находится в воздухе и провоцирует систему после вдыхания. Это пыльца (поллиноз), пыль и клещи, обитающие в ней, частички животного эпителия.

Следующий вариант – аллергия на укус насекомого. Реакцию вызывает яд насекомых (один из сильнейших аллергенов), содержащий мелитин, апамин, гиалурондазу, гистамин, особый белок, заставляющий тучные клетки человека выделять свой гистамин. В яде осы есть кинин, вызывающий расширение сосудов и провоцирующий острое воспаление. В яде шершней – ацетилхолин, снижающий давление и замедляющий частоту сердечных сокращений.

Еще одну группу включают аллергены, вызывающие отклик после соприкосновения с кожей – латекс, бытовая химия, металлы, красители и т.д.

Аллергическая реакция на лекарства проявляются на пенициллины, сульфаниламиды, салицилаты, анестетики. Частично она выражается в токсико-аллергических реакциях (ТАР). Они имеют иммунные и не иммунные механизмы и проявляются четырьмя степенями тяжести. В зависимости от степени меняются показатели лихорадки, наличие/форма поражения слизистых и кожи, систем, органов, ЦНС, крови.

Диагностика аллергии в клинике НИАРМЕДИК

Задача аллергика установить вид аллергена, получить рекомендации по экстренным мерам реагирования на ситуацию с обострением аллергии, интегрировать в жизнь профилактические мероприятия. В клиниках сети проводят необходимые тесты и анализы для установления причины, типа, тяжести реакции и аллергенов, ее запускающих и разрабатывают план рекомендаций, либо план лечения.

Мы используем современное оборудование и новейшие методики лечения, включая аллерген-специфическую иммунотерапию. Запишитесь на прием по телефону или через форму на сайте. Формы записи к специалистам, кандидатам и докторам наук, их фото и рабочие биографии размещены внизу страницы. В разделе «Клиники» указаны все филиалы Москвы с адресами и телефонами для записи. Нужна консультация? Позвоните по бесплатному номеру для уточнения деталей.

Диагностика

Чтобы поставить точный диагноз, необходима консультация аллерголога. Часто врач может диагностировать аллергический ринит по симптомам, а также по личной и семейной истории болезни, отмечая связь с сезоном и триггерами. Он может осмотреть внутреннюю часть носа на предмет полипов в носу. Аллергический ринит обычно подтверждается в начале лечения. Если пациент хорошо реагирует на антигистаминные лекарства, почти наверняка симптомы вызваны аллергией.

Если точная причина аллергического ринита не установлена, врач может направить в клинику для тестирования на аллергию.

Два основных теста на аллергию:

- Кожные пробы – аллерген помещается на руку, а поверхность кожи прокалывается иглой, чтобы аллерген повлиял на иммунную систему. Если есть аллергия на это вещество, появится небольшое зудящее пятно (волдырь).

- Анализы крови – чтобы проверить наличие антител иммуноглобулина E (IgE) в крови; иммунная система вырабатывает это антитело в ответ на подозреваемый аллерген.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные анализы и тесты для выявления осложнений, таких как полипы в носу или синуситИсточник: Ринит: дифференциальная диагностика и принципы лечения. Гусева А.Л., Дербенева М.Л. Медицинский совет, 2022. с. 102-108.