Опубликовано: 30.07.2021 12:45:00 Обновлено: 30.07.2021

Синдром Жильбера – самая распространенная форма наследственного пигментного гепатоза, характеризующаяся нарушением обмена билирубина вследствие генетического дефекта микросомальных ферментов печени. Часто заболевание протекает бессимптомно многие годы, но под действием провоцирующих факторов могут возникать интермиттирующая желтуха, диспепсические и астеновегетативные расстройства.

Диагностика требует сбора семейного анамнеза, проведения лабораторных и инструментальных исследований. В лечении синдрома Жильбера применяются медикаментозные препараты разных групп.

Синдрому Жильбера по МКБ соответствует код E80.4. Мужчины страдают данным заболеванием в четыре раза чаще женщин. В целом же распространенность патологии в европейских и азиатских странах не превышает 5%.

Причины появления

В норме у человека при распаде эритроцитов образуется токсичное для организма вещество – непрямой билирубин. Он нейтрализуется клетками печени, которые обеспечивают его связывание с глюкуроновой кислотой и превращение в водорастворимый прямой билирубин. В дальнейшем происходит выведение данного соединения через органы билиарной системы с калом и мочой.

Причина возникновения врожденного синдрома Жильбера – генетическая мутация микросомального фермента УДФ-глюкуронилтрансферазы, ответственного за связывание глюкуроновой кислоты с непрямым билирубином. Вторым механизмом развития болезни считается нарушение захвата билирубина микросомами сосудистого полюса клетки печени и его транспорта глутатион-S-трансферазой. Таким образом, концентрация токсичных продуктов метаболизма в сыворотке крови растет. В результате неконъюгированный билирубин накапливается в тканях, окрашивая их в желтый цвет. Наследование патологии происходит по аутосомно-доминантному типу.

К предрасполагающим факторам, провоцирующим клинические проявления заболевания, относятся:

- несбалансированное питание, строгая диета или голодание;

- потеря жидкости организмом, обезвоживание;

- стресс, физическое переутомление;

- менструальное кровотечение;

- инфекционные процессы;

- операции;

- прием алкоголя и некоторых лекарственных препаратов.

Часто возникающие вопросы

Чем опасен синдром Жильбера?

Сам по себе синдром Жильбера не создает опасности для здоровья и самочувствия. Однако при повышении уровня свободного билирубина постепенно может понижаться выделение желчи, развиваться желчнокаменная болезнь, холецистит или дуоденит.

Почему при синдроме Жильбера нельзя загорать?

Из-за негативного влияния солнечного ультрафиолета на функцию печени загорать при синдроме Жильбера нежелательно ни на открытом солнце, ни в солярии. Прямого запрета нет, но длительная инсоляция может активизировать увеличение несвязанного билирубина. Поэтому желательно выходить на пляж на короткое время (не более получаса) и делать это только в утренние или вечерние часы.

Как передается синдром Жильбера?

Это генетическая патология с аутосомно-доминантным типом наследования, т.е. при наличии у одного из родителей ребенок получает заболевание в 50% случаев.

Симптомы синдрома Жильбера

Первые проявления синдрома Жильбера у детей начинаются в подростковом возрасте, после 11-12 лет, что связано с угнетающим влиянием половых гормонов на утилизацию билирубина. Однако дебют заболевания может случиться и намного позже, в срок до 30 лет.

Заболевание имеет волнообразное течение, то есть появляется только во время обострения, в остальные периоды симптомы при синдроме Жильбера отсутствуют полностью. Наиболее характерны для рассматриваемой патологии следующие признаки:

- Интермиттирующая желтуха. Локализация и степень выраженности могут быть различными – от изменения цвета только склер глазных яблок до яркой желтушности кожи и слизистых по всему телу. Появление желтухи носит всегда внезапный характер, возникает после воздействия провоцирующих факторов и самопроизвольно исчезает.

- Ксантелазмы век. Единичные или множественные бляшки желтоватого цвета, возвышающиеся над кожей.

- Ощущение тяжести в правом подреберье, чувство дискомфорта в брюшной полости. Данные симптомы связаны с увеличением печени, селезенки, развитием холецистита, дискинезии желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни.

- Астеновегетативные расстройства. Из-за интоксикации организма появляются быстрая утомляемость и подавленность, нарушение сна, избыточное потоотделение.

- Диспепсические проявления. Потеря аппетита, привкус горечи во рту, тошнота, отрыжка, вздутие живота и избыточное газообразование, нарушения стула.

У около 30% людей с синдромом Жильбера болезнь имеет бессимптомное течение. Длительные периоды ремиссии осложняют диагностику патологии, потому многие пациенты не знают о ней.

Болезнь Жильбера: лечение

Синдром Жильбера не является поводом для назначения какого-либо специфического лечения. Рекомендуется полноценное, калорийное питание с достаточным содержанием жиров. Запрещается употребление алкоголя, следует избегать эмоциональных и физических перегрузок, приема лекарственных препаратов, способных индуцировать желтуху. При частых эпизодах гипербилирубиномии для лечения больных с синдромом Жильбера применяют фенобарбитал, который назначают по 0,05-0,1 г 2-3 раза в день в течение 1-2 недели. Обычно через 7-10 дней уровень билирубина в крови снижается до нормы.

Диагностика синдрома Жильбера

Постановка диагноза включает анализ имеющихся жалоб и клинических проявлений заболевания, уточнение наличия эпизодов желтухи и патологии гепато-билиарной системы у близких родственников, применение лабораторных и инструментальных методов исследования.

Дифференциальная диагностика синдрома Жильбера проводится с вирусным и хроническим гепатитом, механической и гемолитической желтухой, синдромом Криглера – Найяра, синдромом Дабина – Джонсона и синдромом Ротора, первичной шунтовой гипербилирубинемией, врожденными циррозами печени, атрезией желчных ходов. Главная отличительная особенность данного нарушения – повышение фракции неконъюгированного билирубина в сыворотке крови, не связанное с гемолизом эритроцитов, и наследственная отягощенность.

Стандартный перечень анализов при обследовании на синдром Жильбера включает:

- Общий клинический анализ крови. В ряде случаев отмечается повышение уровня гемоглобина или снижение числа тромбоцитов.

- Биохимический анализ крови. Основной признак заболевания – повышение концентрации общего билирубина до 34,2–85,5 мкмоль/л за счет его непрямой фракции. Показатели остальных печеночных ферментов крови, таких как АсАТ, АлАТ, ГГТП, ЩФ, как правило, находятся в пределах нормы. Возможно наличие диспротеинемии и повышение концентрации общего белка.

- Анализ мочи. Проводится определение креатинина.

- Определение маркеров к вирусным гепатитам в сыворотке крови. При синдроме Жильбера наличие Ig G к HBcAg, гепатиту А и С нехарактерно.

- Копрограмма. Анализ кала на стеркобилин при рассматриваемой патологии имеет отрицательный результат. В сложных случаях показано проведение функциональных лабораторных проб. Снижение уровня билирубина на фоне приема фенобарбитала и его повышение в 1,5-2 раза после голодания, низкокалорийной диеты или внутривенного введения никотиновой кислоты подтверждают диагноз.

По показаниям выполняется также определение ДНК-дефекта методом полимеразной цепной реакции. Исследование при синдроме Жильбера позволяет выявить генетический полиморфизм фрагмента ДНК, кодирующего фермент УДФГТ.

Из инструментальных методов наиболее часто выполняется ультразвуковое исследование органов брюшной полости для исключения других патологий печени и желчнокаменной болезни. У детей можно пользоваться способом определения печеночно-селезеночного индекса по данным УЗИ.

Дополнительно возможно проведение дуоденального зондирования, тонкослойной хроматографии. Чрезкожная пункция печени с последующей морфологической оценкой полученного биоматериала выполняется при подозрении у пациента хронического гепатита или цирроза печени.

Синдром Жильбера. Современные воззрения, исходы и терапия

00:00

Оксана Михайловна Драпкина, профессор, доктор медицинских наук:

– В нашей секции «Гепатология» профессор Рейзис Анна Романовна. Синдром Жильбера.

Обычно очень много вопросов вызывает.

«Синдром Жильбера. Современные воззрения, исходы и терапия».

Ара Романовна Рейзис, профессор, доктор медицинских наук:

– Дорогие коллеги.

Существуют заболевания, которые сквозной линией проходят через всю жизнь человека – от детства и отрочества до самых преклонных лет. На этом пути попадают в поле зрения врачей самых разных специальностей, очень широкого круга врачей. Важно, чтобы этот широкий круг был в курсе того нового, что происходит в наших представлениях об этом заболевании.

К таким заболеваниям относится синдром Жильбера (СЖ). С тех пор как в 1901-м году Августин Жильбер описал этот синдром, прошло более века. За это время появилось много нового в наших представлениях об этом заболевании. Именно в аспекте этого нового мне и хочется сегодня представить эту патологию.

С институтских времен мы помним, что это такое. Синдром Жильбера – то наследственное нарушение обмена билирубина, которое состоит в недостаточности его глюкуронирования (обязательного для его поступления в желчевыводящие пути) и развитии в связи с этим доброкачественной неконьюгированной гипербилирубинемии.

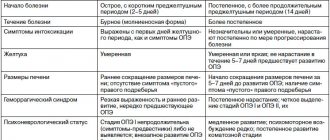

Мы знаем также тот набор клинических и лабораторных критериев, которые всегда лежали в основе постановки этого диагноза нами. Известно, что он выявляется в основном у подростков в препубертатном и пубертатном возрасте. Чаще всего в семье мы имеем некие данные о наследственной семейной предрасположенности к этому синдрому.

Как правило, интенсивность желтухи небольшая. Максимум – субиктеричность кожи и иктеричность склер. Появление или усиление желтухи часто связано с интеркурентными заболеваниями или с голоданием, физическим или психоэмоциональным перенапряжением. А также с применением ряда лекарств. Особенно так называемых аглюконов, сульфамидов, группы салицилатов. Об этом мы будем говорить чуть дальше более подробно.

Чаще всего гепатомегалия отсутствует либо незначительная. В лабораторных тестах повышение билирубина в 2-5 (редко более) раз за счет преимущественно свободной фракции. При нормальной активности трансаминаз и отсутствии маркеров вирусных гепатитов и данных за гемолитическую анемию.

Такого набора клинико-лабораторных данных нам бывало достаточно, чтобы диагностировать этот синдром.

03:24

Последнее время ситуация изменилась в том смысле, что мы получили возможность объективного генетического анализа, который подтверждает или не подтверждает этот диагноз.

Стало известно генетическое лицо СЖ, которое заключается в том, что в промоторной области кодирующего фермента глюкуронил-трансферазы происходит мутация. Она заключается в ди-нуклеотивной вставке тирозин-аргинин. Эта вставка повторяется различное число раз. В зависимости от этого мы имеем либо классический вариант СЖ, либо его вариации (аллели).

Возможность объективного подтверждения этого диагноза, объективной его постановки во многом коренным образом изменила наши представления об этом синдроме. Изменила некоторые мифы, которые были достаточно устойчивы на протяжении всего века, что мы знакомы с этим синдромом.

Первое – распространенность СЖ. Считалось, что это достаточно редкое заболевание. С помощью генетического диагноза стало очевидно, что это достаточно частое заболевание. От 7% до 10% Земного шара страдают СЖ. Это каждый десятый. Для наследственного заболевания это необычайная частота.

В африканской популяции до 36%. В нашей популяции (европейской и азиатской) 2-5%. В нашей стране и в нашей популяции происходит учащение постановки этого диагноза.

(Демонстрация слайда).

Данные нашей клиники, где с СЖ мы встречаемся как с объектом дифференциальной диагностики вирусного гепатита. За 20 лет мы имеем (с 1990-х годов до нынешнего времени) рост частоты постановки этого диагноза более чем в 4 раза.

Второй миф, который уходит в прошлое с возможностью генетической постановки диагноза СЖ. Это миф о том, что СЖ – это, прежде всего, желтуха. Это совершенно необязательный симптом для СЖ. Это лишь верхушка, видимая часть айсберга. Основная часть больных СЖ не имеет желтухи или проявляет ее в каких-то особых жизненных ситуациях. Это совсем не обязательный симптом, что тоже очень важно.

07:10

Третий миф, с которым мы должны в наше время расстаться. Миф о том, что СЖ – заболевание совершенно безобидное. Мы привыкли к тому, что это так и есть. Он не ведет к фиброзированию или переходу в цирроз печени. В связи с этим он не требует нашего внимания.

На самом деле в последнее время выяснилось, что он вносит очень серьезную лепту в развитие и частоту развития желчнокаменной болезни (ЖКБ) в мире. В частности, ряд исследований об этом говорит достаточно масштабно.

Генетическое исследование 2009-го года, где около двухсот пациентов с ЖКБ и около 150-ти пациентов без таковой были обследованы генетически на СЖ. Выяснилось с высокой достоверностью, что среди тех, кто имеет СЖ, существенно чаще встречается ЖКБ.

В 2010-м году появилось еще более масштабное исследование. Это мета-анализ целого ряда исследований. Оно охватывает около трех тысяч пациентов с ЖКБ и около полутора тысяч пациентов без нее. Выяснилось, что пациенты, у которых генетически подтвержден СЖ, имеют полный риск ЖКБ. Главным образом, этот привар имеют мужчины.

Женщины вообще чаще страдают ЖКБ в силу гормонального устройства, эстрогенов и так далее. Мужчины же попадают в эту категорию, главным образом, если имеют СЖ. Увеличение ЖКБ у мужчин при СЖ происходит на 21%.

Еще одно новое направление, совершенно новый аспект в наших современных представлениях о СЖ. Этот тот факт, что изучение особенностей метаболизма лекарств на фоне СЖ легло в основу возникновения совершенно нового направления в фармакологии. Так называемые фармакогенетики, которые имеют огромное значение для разработки лекарственных средств и их практического использования.

Многие лекарства, так называемые аглюконы для того, чтобы быть выведенными из организма и вообще пройти свой путь метаболизма в организме, должны также соединиться с глюкуроновой кислотой, как билирубин. Нагружают тот же самый фермент – глюкуронил-трансферазу.

Соответственно, билирубин из связи с глюкуроновой кислотой вытесняют. Нарушают его выведение в желчные канальцы, в результате чего и появляется желтуха.

10:57

При разработке и испытании целого ряда препаратов на большом контингенте пациентов фармакологи столкнулись с тем, что ряд пациентов выявляют выраженную желтуху. Это могло трактоваться как истинная гепатотоксичность препарата, что иногда бросало тень на весьма важные и перспективные препараты, существенные для соответствующей категории больных.

Работа 2011-го года показывает, как при испытании «Токсилизумаба» («Tocilizumab») – перспективного препарата, применяемого при ревматоидном артрите, у двух пациентов был высокий подъем уровня билирубина. Когда же этих пациентов обследовали, то оказалось, что у обоих этих пациентов (и только у них из всех участвующих в испытании) оказался генотип, характерный для СЖ.

Это вывело этот препарат из под подозрения в плане истинной гепатотоксичности.

Но количество соответствующих публикаций множится. Вот еще одно указание на это. При таком заболевании как акромегалия сейчас нередко бывает устойчивость к соматостатину. Новый препарат, который при этом испытывался, показал высокую степень, высокую частоту развития желтухи. Выяснилось, что у всех этих пациентов был СЖ.

Значительно более близкий нам пример – это противовирусная терапия хронического гепатита С интерферонами с «Рибавирином» («Ribavirin»). Такая же картина. Два пациента дали подъем уровня билирубина в 17 раз. Но оказалось, что именно у этих двух пациентов имеется СЖ. О привела к нормализации билирубина. Дополнительной тени на «Рибавирин» не бросило.

До сих пор речь шла преимущественно о данных мировой литературы. Хочу привести собственные данные за 20 лет детской клиники. Мы за это время наблюдали 181-го ребенка и подростка с СЖ. Выяснилось, что очень высокий процент этих пациентов (более половины из них) имели дискинезию желчевыводящих путей со сладж-синдромом и без такового, имели развитие ЖКБ, при том, что это дети.

Но особенно важные и интересные сведения мы получили тогда, когда своих пациентов разделили на две группы, на два десятилетия: 1992 – 2000 годы и 2001 – 2010 годы. Эти десятилетия отличались тем, что на первом этапе они не получали препаратов «Урсодезоксихолиевой кислоты» («Ursodeoxycholic acid»). Или получали по показаниям, когда мы уже имели развившуюся картину поражения билиарного тракта.

У этих пациентов нормальное состояние билиарного тракта было только у 11,8% детей. У 76,5% имелась дискинезия желчевыводящих путей, почти у половины из них со сладж-синдромом. Почти у 12% детей уже развившаяся ЖКБ.

15:40

На втором этапе (второе десятилетие) 105 пациентов. Уже начиная с первых шагов, как только ставился диагноз СЖ, проводили превентивные курсы «Урсодезоксихолиевой кислоты» (УДХК) два раза в год в виде препарата «Урсосан» («Ursosan»), с которым мы работаем уже много лет.

Результаты. У этих пациентов почти в 65% случаев нормальное состояние билиарного тракта. Количество больных с ЖКБ сократилось в 4,5 раза (до 2,8%).

Это говорит о том, что все-таки СЖ заслуживает нашего внимания и некоторого терапевтического воздействия. Оно направлено на снижение общего уровня билирубина, как непрямого, свободного для уменьшения общей интоксикации (поскольку непрямой билирубин токсичен для нервной системы). А также снижение прямого связанного билирубина для предотвращения поражений билиарного тракта.

Что мы для этого сегодня имеем. В плане снижения уровня непрямого билирубина по-прежнему применяется препарат «Фенобарбитал» («Phenobarbital»). Известно, что он имеет некую способность повышения активности глюкуранил-трансфераз. Благодаря этому в какой-то степени снижается уровень непрямой гипербилирубинемии и уменьшается интоксикация, влияние на центральную нервную систему (ЦНС).

Для того чтобы уменьшить или предотвратить поражение билиарного тракта, мы считаем правильным применение УДХК («Урсосан», в частности). Она, по нашим данным, существенно уменьшает или даже предотвращает осложнения со стороны билиарного тракта, включая ЖКБ.

18:17

(Демонстрация слайда).

Здесь есть стрелочка от УДХК к уменьшению влияния на ЦНС. Нам попались на глаза любопытные данные пока экспериментальных исследований. Они говорят о том, что УДХК способна уменьшить чувствительность нервных клеток к поражающему действию непрямого билирубина.

Культура нервных клеток крысы (астроциты и нейроны) инкубировались с непрямым билирубином или с непрямым билирубином в присутствии УДХК. В случае инкубации моно имелось повышение апоптоза в 4-7 раз в этих клетках.

В случае, когда они инкубировались непрямым билирубином в присутствии УДХК, шла существенная защита (60%). Снижение уровня апоптоза менее 7%.

Таким образом, лечение СЖ на сегодня, как нам представляется, что должно в себе содержать. Что касается диетических ограничений, то они могут быть связаны только с возможной фолий-патией и носить такой характер. Достаточно строгими они быть не должны, но в порядке здорового образа жизни.

Что касается второго пункта – режим щажения – он очень важен. Пациенты должны об этом хорошо знать. Физическое и психоэмоциональное перенапряжение чрезвычайно неблагоприятно и напрямую приведет к пожелтению.

Очень важным пунктом является медикаментозное щажение – минимизация лекарственных воздействий по всем направлениям. В первую очередь, это касается глюкокортикостероидов, которые являются прямыми аглюконами. Салицилаты – вся группа. Сульфаниламиды. «Диакарб» («Diacarb»), достаточно часто применяющийся. «Ментол» («Меnthоlum») и целый ряд других препаратов.

Вообще на знамени пациента с СЖ должно быть написано: «Минимизация лекарственных воздействий».

Что касается лекарственной терапии самого синдрома, то «Фенобарбиталом» в возрастной дозировке пользуются только в случаях высокого подъема билирубина (выше пяти и более норм). При меньшем уровне подъема билирубина – «Валокордин» («Valocordin»), который в малых количествах содержит фенобарбитал. У детишек или подростков 1 капля на год жизни, 20 – 30 капель у взрослых 3 раза в сутки.

Что касается УДХК, то 10 – 12 мг на килограмм в сутки. Профилактические курсы по 3 месяца (весна-осень) ежегодно полезны и, как я показала на нашем опыте, достаточно эффективны в плане профилактики поражения желчевыводящих путей и ЖКБ.

Показано при повышении прямого билирубина до его нормализации. При возникновении дискинезии желчевыводящих путей со сладж-синдромом до их ликвидации и 1-2 месяца после для удержания полученного.

22:24

Таким образом, СЖ – это наследственное нарушение билирубинного обмена, своевременное распознавание и коррекция которого имеет существенное значение, как для пациента, так и для популяции в целом.

Современный этап развития медицины, сделавший возможным объективное подтверждение диагноза СЖ генетическими методами, ставит его диагностику на новую ступень.

Доброкачественность синдрома, состоящая в отсутствии фиброзирования и исхода в цирроз печени, не исключает таких неблагоприятных последствий, как заболевания билиарного тракта, вплоть до ЖКБ.

Последнее. Для профилактики и лечения этих неблагоприятных последствий целесообразно применение УДХК, в частности «Урсосана».

Благодарю за внимание.

Лечение синдрома Жильбера

Само по себе наличие у детей и взрослых синдрома Жильбера еще не является показанием к медикаментозному лечению. Для предупреждения обострения заболевания и развития осложнений важны общие мероприятия: ограничение занятий тяжелыми видами спорта, продолжительного пребывания на солнце, употребления алкогольных напитков и гепатотоксических препаратов. Таким пациентам необходимо правильно питаться, избегать длительного голодания, а также продуктов, содержащих трудноусвояемые жиры – жирных сортов мяса, жареных и острых блюд, консервированной пищи.

Во время обострения клинических проявлений заболевания назначаются обильное питье, щадящая диета, соответствующая столу № 5. Консервативная терапия в этот период направлена на снижение образования и ускорение выведения из организма избыточного количества неконъюгированного гемоглобина и включает:

- прием индукторов микросомальных ферментов (фенобарбитал, зиксорин);

- прием активированного угля;

- фототерапию.

Для профилактики холецистита и ЖКБ при синдроме Жильбера рекомендуется применение желчегонных трав, гепатопротекторов (урсосан, урсофальк), эссенциальных фосфолипидов, холеретиков (холагол, аллохол, холосас) и витаминов группы B.

Причины

Причиной является генетическая поломка, а к провоцирующим факторам относятся:

- Инфекции, простудные заболевания.

- Эмоциональная и физическая нагрузка.

- Рвота.

- Погрешности в диете и голодание.

- Употребление алкогольных напитков.

- Медикаментозные нагрузки (ампициллин, левомицетин, глюкокортикоиды, витамин К, кофеин, парацетамол, рифампицин, анаболические стероиды, андрогены, салицилаты).

- Различные операции.

- Травматизм.

- Чрезмерное влияние инсоляции.

- Предменструальный синдром.

- Плохой сон, недосыпание.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания в любом возрасте благоприятный. Гипербилирубинемия при синдроме Жильбера сохраняется пожизненно, но носит доброкачественный характер, не сопровождается прогрессирующими изменениями в печени и не оказывает влияние на продолжительность жизни.

Источник статистических данных: Наглядная детская гастроэнтерология и гепатология: учеб. пособ. — Кильдиярова Р. Р., Лобанов Ю. Ф. 2013. — 124 с. : ил. (Глава 6. Болезни печени (vmede.org).

Автор:

Пугонина Татьяна Алексеевна, Терапевт

Профилактика

Родители у которых родился ребенок с таким заболеванием перед планированием следующей беременности должны обязательно проконсультироваться и обследоваться у генетика. Это касается и семейных пар, планирующих рождение детей, если у их родственников диагностирован этот синдром.

Для предупреждения обострений больному важно:

- Соблюдение режима и качества питания.

- Диетическое питание в пределах стола №5.

- Умеренная физическая активность без перегрузок.

- Соблюдение режима труда и отдыха.

- Закаливание и здоровый образ жизни.

- Санация хронических очагов инфекции.

- Лечение патологии желчевыводящих путей.

- Рациональное использование медикаментов. В первую очередь это касается приема глюкокортикоидов, анаболических стероидов, Рифампицина, Стрептомицина, Циметидина, Левомицетина, Ампициллина, кофеина, парацетамола, диакарба.

- Недопустимо употребление спиртных напитков.

- Проведение профилактических курсов урcодезоксихолевой кислоты при билиарном сладже.

Лечение патологии

Лечение синдрома Жильбера подразумевает уменьшение физической, психоэмоциональной нагрузки, диетотерапию и медикаментозную поддержку. Чтобы понизить уровень билирубина в кровеносном русле требуется комплексный терапевтический подход.

Врач рекомендует не посещать спортзал, отказаться от алкоголя, ограничить время пребывания на открытом солнце, а также отменяет прием гепатотоксичных препаратов.

Спортсмен должен строго контролировать нагрузку, иначе прогрессии болезни не избежать. Регулярно требуется проходить профилактическое обследование для анализа активности патологического процесса. Даже при ремиссии спортивные занятия должны проводиться в щадящем режиме.

Еще одно противопоказание для юношей с заболеванием Жильбера это служба в армии. Согласно приказу министерства обороны, для призывников отдельно оговаривается место и условия ее проведения. Армия и спорт могут присутствовать в жизни мужчины, однако в строго ограниченном объеме и со специально подобранным режимом.

Медикаментозное

Чтобы снизить количество пигмента в кровеносном русле, необходимо принимать следующие препараты:

- индукторы ферментов, такие как фенобарбитал, зиксорин, действие которых направлено на уменьшение количества билирубина;

- сорбенты (атоксил, полисорб), необходимые для ускорения выведения пигмента с каловыми массами.

С профилактической целью для предупреждения обострения патологии рекомендуются:

- гепатопротекторы (эссенциале, карсил) для защиты печеночных клеток;

- холеретики (аллохол) стимулируют образование желчи;

- холекинетики (холосас) имеют желчегонный эффект, облегчают отток;

- витамины группы В

Из физиотерапевтических процедур предпочтение отдается фототерапии, которая способствует уменьшению желтизны кожных покровов. Еще одни возможный метод воздействия на патологию это нетрадиционное лечение. Народный подход подразумевает прием отваров на основе желчегонных растений, а также использование ванночек с травами. В рецепт может входить шиповник, кукурузные рыльца, расторопша, календула и бессмертник.

Диета при синдроме Жильбера

При обострении болезни назначается диета, которая соответствует столу №5. Питание должно быть дробным (до шести раз в сутки), небольшими порциями. Ежедневно следует пить не меньше полутора литров жидкости (некислые компоты, травяной чай, отвар шиповника).

Запрещенный перечень продуктов включает жирные, жареные блюда, острые специи, бобовые, щавель, кофе, газировку, сдобу и шоколад. Суточная калорийность не должна превышать 2800 ккал. Рекомендуются растительные жиры, обезжиренная рыба, молочка и овощи (тыква, картофель, морковь).

Блюда должны быть в перетертом виде и подаваться теплыми.

Пример меню стола №5:

| Прием пищи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |

| Завтрак | белковый омлет, каша (рис), можно на молоке, с 5 г масла, некрепкий чай с долькой лимона | мясные котлеты с молочным соусом, свежий салат (яблоки/морковка, перетереть), слабый кофе с молоком | обезжиренный творог с 60 гр. сметаны, легкий чай, овсянка на молоке | чай с молоком, макароны, перетертая говядина | легкий кофе с молоком, домашний творог, гречка без молока | некрепкий чай, мясные котлеты, гречка (разварить) | легкий чай, рис, кусочек селедки, замоченной в молоке |

| Ланч | творожная запеканка | яблоко | печеное яблочко | ленивые вареники | яблоко | морковное пюре, яблочный джем | отвар шиповника |

| Обед | суп из овощей (овощи перетирать), суфле (вареное мясо), морковка (тушить), компот | картофельный суп, кисель из ягод, кусок вареной рыбы | кусок вареной курицы, гарнир (отварной рис), суп из овощей, компот из перетертых сухофруктов | голубцы, стакан киселя, суп из овощей (картошку перетереть) | макароны, борщ на воде, кисель, суфле (вареное мясо) | компот, творожный пудинг, суп на молоке с вермишелью | макароны, суп (крупа, овощи), молочный соус, мясные котлеты на пару, компот |

| Полдник | чай с печеньем | отвар шиповника с печеньем | фрукты | кефир | чай с печеньемкисель | печенье, кифир | |

| Ужин | вермишель с сыром, минеральная негазированная вода | гречка, негазированная минералка | рыбная котлета на пару, картофельное пюре, отвар шиповника, молочный соус | чай, сыр, рисовая молочная каша с 6 гр. масла | кусок вареной рыбы, картофельное пюре, салат из свежих овощей, минералка | манная каша на молоке, минералка | белковый омлет, сделанный на пару, минералка, сырники |

Эффективная ли гомеопатия

Лечение болезни Жильбера может включать гомеопатию. Зачастую назначается Хепель. Препарат оказывает гепатопротекторное действие, защищает клетки печени от агрессивного воздействия окружающих факторов.

Кроме того, гомеопатия обладает желчегонным, противовоспалительным и спазмолитическим эффектами. Лекарственное средство выпускает в таблетированной форме для сублингвального рассасывания (под языком). Оно назначается для восстановления печеночных функций при холестазе, холецистите, желчекаменной болезни и гепатитах.

К числу противопоказаний относится индивидуальная непереносимость составляющих препарата. Трижды в сутки следует рассасывать таблетку за полчаса до еды.

Прогноз

Заболевание носит неизлечимый характер, однако при соблюдении врачебных рекомендаций патология не беспокоит человека и не снижает качества жизни. Диетическое питание и отказ от алкоголя позволяют контролировать активность патологического процесса и предупредить развитие осложнений. Кроме того, не стоит забывать о регулярном профилактическом обследовании.

При соблюдении врачебных рекомендаций патология не беспокоит человека и не снижает качество жизни. Если же игнорировать советы специалиста и не обращать внимания на симптоматику заболевания, в ближайшем будущем следует ожидать появления клинических признаков гепатита или желчекаменной болезни.

Что такое билирубин?

Билирубин — основной показатель крови, если мы говорим о синдроме Жильбера. Самое время рассказать о том, что это такое. Это пигмент, который является конечным продуктом метаболизма гема. Гем является частью гемоглобина (Hb) — белка, отвечающего за транспорт кислорода в крови. Самое большое количество гемоглобина содержится в эритроцитах. Последние циркулируют в крови на протяжении 120 дней, после чего подвергаются разрушению в селезенке. Гемоглобин расщепляется на гем и глобин (белковое соединение). Белок организм сможет использовать повторно, а вот гем подвергается утилизации. При этом он проходит ферментативную трансформацию сначала в биливердин (зеленый пигмент), а затем уже в билирубин (оранжевый пигмент). Далее получившийся билирубин транспортируется в комплексе с альбумином (транспортный белок крови) в печень.

Билирубин — токсичное в высоких концентрациях жирорастворимое вещество, способное накапливаться в тканях, поэтому организм утилизирует его как отход. Чтобы уменьшить токсичность и вывести это соединение из организма, необходимо его сначала обезвредить. Для этой процедуры в печени содержится фермент, способный перевести жирорастворимый билирубин (непрямой, неконъюгированный) в водорастворимый (прямой, конъюгированный). Последний включается в состав желчи и покидает организм через желудочно-кишечный тракт.

Рисунок 2. Метаболизм билирубина. Изображение: Sakurra / Depositphotos