Мигрень или гемикрания известна со времен римского врача Галена, который описал ее во II веке до нашей эры. С тех пор болезнь никак не изменилась, и лечение ее по-прежнему начинается с помещения больного в теплую темную комнату.

Врачи описывают приступ мигрени как интенсивную, иногда непереносимую пульсирующую боль одной половины головы, при которой часто бывает тошнота и рвота. Больные не переносят яркого света и громких звуков. Приступ настолько сильный, что человек не может в это время не только работать, но даже передвигаться или принимать пищу. Длительность одного приступа от 3 до 72 часов, а частота может быть разной – от 1-2 раз в год до нескольких раз в месяц.

Самое неприятное, что предугадать наступление приступа практически невозможно. У некоторых людей мигрень начинается после предвестников, у других посреди полного здоровья, нарушая все житейские планы.

Медики связывают начало приступа с дисфункцией тройничного нерва, которая возникает при перевозбуждении коры большого мозга. Структуры тройничного нерва изменяют тонус сосудов в головном мозге, они ненормально расширяются, и начинается сильная головная боль.

В ЦЭЛТ вы можете получить консультацию специалиста-невролога.

- Первичная консультация — 4 000

- Повторная консультация — 2 500

Записаться на прием

Факторы риска

Статистика утверждает, что чаше всего от приступов мигрени страдают женщины репродуктивного возраста от 15 до 45 лет. Самый опасный в этом смысле возраст – от 35 до 40 лет. Среди мужчин страдают от болезни всего 6% от всего населения страны.

Механизм развития приступа достаточно изучен, но точные причины мигрени неизвестны. Основной предрасполагающий фактор – наследственность. Если внимательно собрать семейный анамнез, то выясняется, что в роду уже были люди с такими приступами. Как правило, страдают женщины и мужчины одного рода, причем степень родства может быть разной. Болезнь может развиваться как у прямых родственников – сестер или дочерей, так и у внучек, двоюродных и троюродных братьев. Передача патологического гена происходит по материнской линии. Это подтверждается статистическими данными: если приступы есть у матери, то вероятность заболевания у ребенка достигает 90%, а если у отца – то всего 20%.

Если пациент испытывает головную боль, а в семейном анамнезе нет упоминаний о таких больных, то с высокой долей вероятности речь идет о головной боли напряжения или других болезнях.

Средний и тяжелый вариант течения коронавирусной инфекции

К вышеперечисленным симптомам добавляются: дыхательная недостаточность (в том числе нарастающая), учащение частоты дыхательных движений, падение насыщения кислородом крови (сатурация), высокая температура тела (более 39,0 °С) длительно не спадающая, учащенный пульс, нестабильное артериальное давление. Особенно опасно такое состояние у лиц пожилого возраста (более 65 лет) или людей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких и др.). На данный момент лекарств для специфической профилактики или лечения коронавирусной инфекции пока нет. Лечение заключается в поддерживающем лечении, направленном на компенсацию дыхательной недостаточности и снятия симптомов болезни. При тяжелом протекании заболевания пациенты помещаются в специализированные больницы, где находятся под наблюдением врачей инфекционистов/реаниматологов. В таких случаях прием психотропных препаратов может быть прекращен или уменьшена дозировка.

По данным Минздрава РФ в число препаратов, которые рекомендованы для терапии коронавируса вошли противомалярийные препараты и лекарства на основе интерферонов. Однако, на данный момент они не являются средствами с достаточной доказательной эффективностью при лечении коронавирусной инфекции. Противомалярийные препараты почти со всеми психотропными препаратами имеют определенное взаимодействие: снижают противоэпилептическую активность ряда противоэпилептических препаратов, удлиняет интервалы QT на ЭКГ, снижают или повышают артериальное давление. Данное взаимодействия наблюдаются далеко не со всеми психотропными препаратами. Они обычно, хорошо совместимы с текущими противовирусными и противобактериальными препаратами.

Важно для пациента с эндогенным заболеванием и симптомами COVID-19, получающим психотропную терапию, предупредить лечащего врача психиатра (для корректировки дозировок лекарственных препаратов) и врача инфекциониста/реаниматолога о применении психотропных препаратов.

Нужно отметить, что большинство психотропных препаратов могут вызвать синдром отмены (реакции организма, возникающую при прекращении или снижении приема лекарственного средства и проявляющейся ухудшением состояния пациента вплоть до полного возвращения симптомов эндогенного заболевания). Поэтому решение о корректировки дозировки препаратов или его полной отмены необходимо осуществлять только под четким руководством лечащего врача.

Таким образом, при наличии у пациента коронавирусной инфекции и приеме им психотропных препаратов, каждый отдельный случай заболевания должен рассматриваться врачами в индивидуальном порядке и лечение проводится при взаимодействии врачей психиатров и инфекционистов/реаниматологов для минимизации побочных эффектов от совместного приема препаратов и предотвращения риска обострения эндогенного заболевания. Возможно, нужно заранее обратиться на консультацию к врачу психиатру, для координации действия пациента в случае подозрения у него коронавирусной инфекции.

Что провоцирует приступ мигрени?

Факторов, способных спровоцировать приступ много, и все они разные. Вот наиболее часто встречающиеся:

- изменения гормонального фона у женщин, особенно количества эстрогенов – овуляция, менструация, прием гормонсодержащих оральных контрацептивов;

- любые сбои привычного ритма жизни – бессонная ночь, жесткая диета, физическое утомление, непогода, смена часового пояса, колебания атмосферного давления;

- все виды стресса – эмоции большой силы, как положительные, так и отрицательные, жара или холод;

- разные виды алкогольных напитков, особенно сладкое шампанское и красное вино;

- продукты, содержащие тирамин, который является стимулятором головного мозга – шоколад, твердый сыр, орехи, кофе;

- некоторые пищевые добавки для усиления вкуса – глутамат натрия, нитриты, заменитель сахара аспартам;

- все, что чрезмерно раздражает органы чувств – вспышки или мелькание света, громкий шум, резкие запахи, духота, сильная жара или крепкий мороз, ветер;

- раздражение вестибулярного аппарата – езда в поезде, автомобиле, морском или речном судне, полет, катание на качелях или аттракционах с ритмичной сменой положения тела;

- лекарства, сужающие сосуды – капли в нос при насморке;

- простуда или любое недомогание с отечностью лица;

- проживание в большом городе, у жителей села приступы случаются реже – видимо, городская суета и шумы тоже служат провоцирующим фактором.

Легкий вариант течения коронавирусной инфекции

Основными признаками являются: катаральные явления (кашель, отек слизистых, выделения из носа, легкое общее недомогание), отсутствие или невысокая температура тела, отсутствие признаков дыхательной недостаточности. В данном варианте течения заболевания большинство лечебных мероприятий будет носить симптоматический характер, чаще всего врачи терапевтического профиля рекомендуют физический покой, обильное питье и самоизоляцию. В данном случае прием психотропных препаратов не противопоказан.

Как протекает приступ?

Классический приступ проходит в своем развитии 4 фазы: продромальная фаза, аура, болевой приступ и восстановление. У некоторых людей присутствуют все фазы, у других – только некоторые из них.

Продромальная фаза – это предвестники. Примерно за сутки до начала приступа человек начинает обостренно чувствовать запахи, его тянет на сладкое, меняется настроение, хочется постоянно зевать, беспокоит разбитость и слабость. Эти признаки чувствуют не все, многие не успевают обратить на них внимание.

Аура имеет длительность от 5 минут до нескольких дней. Медики подразделяют ауру на позитивную и негативную. Позитивная – человек видит или чувствует то, чего объективно нет. Это может быть яркий свет по краям полей зрения, сверкающие геометрические фигуры, чаще всего зигзаги, звезды, полосы, спирали. Они увеличиваются и заполняют все поле зрения. Люди могут видеть пульсирующие линии вокруг предметов, может появиться двоение или чувство слепоты на один глаз.

Ауру называют негативной, если часть поля зрения выпадает. По центру или краям появляется черное пятно, иногда оно замещает собой боковые поля зрения.

В это же время у некоторых людей присоединяются неврологические расстройства в виде онемения, «ползания мурашек», покалывания на стороне боли. Неприятные ощущения начинаются в руке и распространяются на голову и половину языка. В руке или ноге бывает слабость (парез). Становится трудно говорить, не запоминаются слова, трудно выразить свою мысль.

Далее наступает болевая фаза, при которой голова пульсирует, малейший шорох или свет ухудшает состояние. Больные бледные, многих тошнит, рвота облегчения не приносит. Некоторым хочется в это время пищи, богатой углеводами – булочек, картофеля, другие не могут проглотить даже воду. Многие описывают состояние как «голова сейчас взорвется». Может болеть шея и плечи. Мучения иногда длятся до 3-х суток.

Обрывается болевой приступ у некоторых самостоятельно, а у других после массивного введения медикаментов. После окончания боли чаще всего наступает крепкий сон.

Выход из приступа происходит по-разному. Вначале почти у всех увеличивается количество отделяемой мочи, а затем некоторые чувствуют себя разбитыми около суток, а другие ощущают прилив сил.

Есть ли у меня мигрень?

Определить это с точностью может невролог. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом, если Вы испытываете подобную проблему. Чтобы сориентироваться, можно воспользоваться опросником IHS – Международного общества головной боли. Требуется ответить всего на 5 простых вопросов:

- Появляется ли вместе с головной болью тошнота или рвота?

- Длительность головной боли от 4 до 72 часов?

- Пульсирует ли боль?

- Болит ли только одна сторона головы?

- Мешает ли боль привычному течению жизни?

Если вы ответили «да» на 3 вопроса, то вероятность, что речь идет именно о мигрени – 90%. При положительном ответе на 4 вопроса – вероятность 100%.

ЛЕЧЕНИЕ МИГРЕНИ И НЕКОТОРЫХ ФОРМ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ МИГРЕНЕПОДОБНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА

The paper describes treatment policy for migraine, cluster headache, chronic paroxysmal hemicrania, lower facial and cervical migraine is described. Each section outlines the characteristic clinical signs of different types of migraine and other paroxysmal vascular headaches. В.Н. Шток — д.м.н., проф., зав. кафедрой неврологии Российской медицинской академии последипломного образования

V.N. Shtok — prof., MD, Head, Department of Neurology, Russian Medical Academy of Postgraduate Training

К

группе пароксизмальной головной боли сосудистого генеза относятся разные формы собственно мигрени, пучковая (кластерная) головная боль, хроническая пароксизмальная гемикрения, мигрень нижней половины лица. Во всех этих случаях в основе патогенеза лежит наследственная или врожденная неполноценность нейрогуморальной регуляции и/или эндокринного гомеостаза. Особняком стоит «шейная мигрень» вертеброгенного происхождения.

Мигрень

Мигрень проявляется приступами боли (чаще пульсирующего характера) в лобно-височно-глазничной области, распространяющейся на половину головы (гемикрания). Начинается чаще во временном интервале от периода полового созревания до начала третьего десятилетия жизни. Дальнейшее течение непредсказуемо: приступы могут закончиться с окончанием полового созревания или с разной частотой продолжаться в течение жизни. В последнем случае на частоту приступов влияют разные факторы: нездоровый образ жизни, бытовая или производственная стрессовая нагрузка, смена привычных климатических условий, пищевые, лекарственные и иные аллергены. Для разных типов мигрени характерны следующие признаки: локализация боли, чаще односторонняя, продолжительность приступа несколько часов, фото- или фонофобия, появление тошноты или рвоты на высоте приступа. Во время приступа больной нетрудоспособен, снижается и привычная бытовая активность. Больной стремится уединиться, лечь в постель, заснуть. Следует подчеркнуть индивидуальную стереотипность течения приступа у каждого больного. Согласно предложениям международной комиссии экспертов по классификации и диагностике головной боли, в рамках собственно мигрени выделяют мигрень без ауры и мигрень с аурой. Мигрень без ауры

(прежнее название — простая, обычная) характеризуется наступлением приступа без каких-либо выраженных расстройств непосредственно перед его началом. Однако у больных в течение нескольких часов до приступа могут наблюдаться дисфория, раздражительность, изменение аппетита, задержка воды (чаще на это обращают внимание женщины). Совокупность этих симптомов называют предвестниками.

Мигрень с аурой

характеризуется возникновением ауры чаще до, реже одновременно или на фоне развернувшегося приступа боли. К этому типу относится мигрень, называвшаяся прежде классической (офтальмической), при которой аура проявляется либо сверкающими точками, зигзагами или частичным выпадением в каком-либо квадранте или половине обоих полей зрения, что свидетельствует о дисциркуляции в корковых ветвях задней мозговой артерии, снабжающей зрительный анализатор. От офтальмического типа отличают

ретинальную (сетчатковую) мигрень

, при которой нарушения зрения на один глаз (зрение другого глаза обычно не нарушается) проявляются затуманиванием, впечатлением падающих хлопьев или движением черных мушек. Эти нарушения обусловлены дисциркуляцией в центральной артерии сетчатки. Обычно зрительная аура в обоих случаях предшествует приступу боли. Продолжительность ауры индивидуальна — от нескольких секунд до нескольких минут. Иногда после окончания ауры до наступления боли бывает короткий «светлый» промежуток. Другая форма ауры (прежнее название — ассоциированная мигрень) отличается возникновением до или в начале болевого приступа разных неврологических расстройств — гемипареза, гемидизестезии, афазии, вестибуломозжечковых симптомов, психических (дисфрения), что свидетельствует о дисциркуляции в разных областях коры или ствола мозга, или появлением соматических симптомов (боли в области грудной клетки или живота) как признаков преходящих нарушений регуляции функции внутренних органов. Приступы, повторяющиеся без перерыва 2-5 сут,

называют мигренозным статусом

. Если ассоциированные симптомы наблюдаются в течение нескольких дней или часов после приступа, говорят об осложненной мигрени. В таких случаях необходимо более углубленное обследование для исключения артериальной или артериовенозной аневризмы мозговых сосудов. Если все приступы или большая их часть возникают в период менструации, такую мигрень называют катаминеальной (менструальной).

Лечение при приступе мигрени.

Наиболее эффективным средством являются агонисты 5-НТ1-серотониновых рецепторов —

суматриптан

, золмитриптан. Суматриптан при приступе назначают внутрь в таблетках по 0,1 г не более двух раз в день, или вводят подкожно 6 мг препарата (в ампуле 6 мг янтарной соли суматриптана растворены в 0,5 мл дистиллированной воды) тоже не более двух раз в день. Внутрь и в инъекциях одновременно суматриптан не используют, с препаратами эрготамина не сочетают. Препарат противопоказан при беременности, стенокардии и перемежающейся хромоте. Другим эффективным средством является

эрготамина гидротартрат

, который оказывает вазоконстрикторное действие. Однократно не следует назначать более 2 мг препарата внутрь или 4 мг в свече (не более 8-10 мг/сут). При быстром развитии болевой фазы вводят 0,25-0,5 мл 0,05% раствора эрготамина в мышцу или в вену. Передозировка ведет к развитию эрготизма. Эрготамин входит в состав таких лекарственных средств, как гинергин, гинофорт, неогинофорт, эргомар, секабревин, беллоид, аклиман. Среди готовых препаратов хорошо зарекомендовал себя кофетамин — сочетание эрготамина с кофеином. Препараты следует принимать при появлении первых признаков приступа, поскольку позднее развивается стаз желудка, и лекарства, принятые внутрь, не всасываются. Метоклопрамид (внутримышечно, внутрь или в свечах за несколько минут до приема анальгетика или эрготамина) ускоряет эвакуацию содержимого желудка и всасывание анальгетика. Приступ можно купировать

дигидроэрготамином

— внутрь по 5-20 капель 0,2% раствора (в 1 мл 0,002 г), либо подкожно по 0,25-0,5 мл 0,1% раствора (в 1 мл 0,001 г) 1-2 раза в день, либо назальный спрей (по 1 дозе в каждую ноздрю — максимум 4 дозы в течение приступа). Можно добавить антигистаминные, седативные и снотворные препараты. При индивидуальном подборе эффективных средств для лечения приступа рекомендуют следующие сочетания эрготамина с анальгетиками: эрготамин+амидопирин+ацетилсалициловая кислота; эрготамин+кофеин+индометацин; эрготамин+парацетамол+кодеина фосфат+кофеин. В таких комбинациях каждый из препаратов назначают в половине средней терапевтической однократной дозы.

Лечение при мигренозном статусе

проводят в неврологическом стационаре. Внутривенно (капельно) вводят 50-75 мг растворимого препарата преднизолона — преднизолона гемисукцинат (содержимое ампулы — 0,025 г — растворяют в 5 мл воды для инъекций, предварительно подогретой до 35-37°С; для капельного введения полученный раствор разводят в 250-500 мл изотонического раствора натрия хлорида, 5% раствора глюкозы или полиглюкина), дигидроэрготамин или инъекционный препарат ацетилсалициловой кислоты аспизол (содержит в 1 ампуле 1 г сухого вещества — 0,9 г моноацетилсалицилата лизина, 0,1 г аминоуксусной кислоты и по активности соответствует 0,5 г ацетилсалициловой кислоты, в другой ампуле 5 мл растворителя — воды для инъекций). Свежеприготовленный раствор аспизола вводят медленно в вену или глубоко в мышцу. Для капельного внутривенного вливания этот раствор разводят 250 мл изотонического раствора хлорида натрия или в 5% растворе глюкозы или полиглюкина. Назначают суматриптан или эрготамин (избегать передозировки!). Применяют дегидратирующие средства (фуросемид), нейролептики (аминазин, галоперидол, тиоридазин), диазепам, антигистаминные, снотворные и противорвотные препараты. Для местной анестезии предлагают инфузии в вену 0,25% раствора бупивакаина гидрохлорида (0,1-0,2 мг/кг) — в 10% растворе глюкозы (в течение 30 мин). Хорошие результаты дает сочетание внутривенных инъекций эуфиллина с глюкозой, дегидратирующих и антигистаминных средств. В связи с повышением во время мигренозного статуса уровня лактата в спинномозговой жидкости рекомендуют капельные вливания натрия бикарбоната. Наркотические анальгетики обычно не дают эффекта, но часто усиливают рвоту.

Межприступное лечение мигрени

назначают при частых (не реже 1 в неделю) и тяжелых приступах, приводящих к временной нетрудоспособности. Наибольшее признание получили так называемые

антисеротониновые средства.

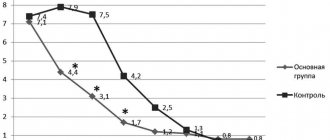

Один из этих препаратов — ципрогептадин (12 мг/сут), пизотифен (1,5 мг/сут), метисергид (6 мг/сут) или ипразохром (7,5 мг/сут) — назначают ежедневно. Лечение целесообразно начинать в межприступные дни. Продолжительность курса 3-6 мес в зависимости от эффективности, наличия и тяжести побочных реакций. Прекращение или резкое уменьшение частоты и тяжести приступов наблюдается у 50-70% больных. Серотонинергическими свойствами обладают антидепрессанты. Дозы амитриптилина, рекомендуемые при курсовом лечении, колеблются от 10 до 175 мг/сут. Ингибиторы моноаминоксидазы для пролонгированных курсов не применяются из-за токсичности и побочных реакций. Эффективны b-блокаторы: лечение пропранололом в дозе 120-240 мг/сут уменьшает частоту и тяжесть приступов у 80% больных. b-блокатор надолол можно принимать 1 раз в сутки (20-80 мг). Эффективность окспренолола и пиндолола значительно ниже таковой пропранолола. Селективные b-блокаторы, как правило, неэффективны. Эффективность пропранолола повышается при использовании его в комбинации с пизотифеном, причем доза каждого из лекарств может быть уменьшена вдвое. Учитывая, что b-блокаторы и эрготамин вызывают периферическую вазоконстрикцию, их не следует назначать одновременно. Действие клонидина сходно с действием b-блокаторов. При курсовом лечении клонидин в дозе 0,150-0,235 мг/сут уменьшает частоту и тяжесть приступов у 52-61% больных. Лечение b-блокаторами и клонидином целесообразно применять у больных гипертонической болезнью. Для межприступного лечения применяют нестероидные противовоспалительные средства (НСПВС) — ацетилсалициловую кислоту (15 мг/кг в сутки), кетопрофен (100- 200 мг/сут), пироксикам (20 мг/сут), напроксен (550 мг/сут), мефенамовую, флуфенамовую и толфенамовую кислоты (соответственно 250-500, 400 и 300 мг/сут); дигидрированные производные спорыньи — дигидроэрготамин (1 мг/сут), дигидроэрготоксин в дозе 4,5 мг/сут, ницерголин — 15 мг/сут внутрь в течение 2-3 мес; антагонисты кальция: циннаризин (225 мг/сут), флунаризин (9 мг/сут), верапамил (80-160 мг/сут), дилтиазем (180 мг/сут), нимодипин (120 мг/сут). Продолжительность курса 8-15 нед.

При менструальной мигрени

хороший эффект дает назначение за 3-5 дней до начала менструации курсов лечения НСПВС в указанных выше дозах или бромокриптина (2,5-5 мг/сут). Больным с синкопальной мигренью бромокриптин противопоказан. Если такое лечение неэффективно, применяют гестагенные препараты: 2,5% раствор прогестерона в масле по 1 мл в мышцу через день за 10-14 дней до менструации или 6,5% (12,5, 25%) масляный раствор оксипрогестерона капроната пролонгированного действия по 1 мл в мышцу 1 раз за 10 дней до менструации. Иногда эффективен прием прегнина по 0,01 г 2 раза в день в течение 6-7 дней. В резистентных случаях назначают тестостерона пропионат по 0,05 г 2 раза в день. Больным, у которых межприступное лечение мигрени не дает эффекта, необходимо провести электроэнцефалографию. При выявлении эпилептиформной активности на ЭЭГ для межприступного лечения используют антиконвульсанты: финлепсин по 0,2 г 2 раза в день или фенобарбитал по 0,05 г 2 раза в день, вальпроат натрия по 0,6 г 2 раза в день (оптимальная концентрация в плазме 700 ммоль/л). Выбор средств для межприступного лечения должен определяться фармакотерапевтической логикой. Так, молодым пациентам, страдающим только мигренью, назначают пизотифен или ипразохром, при наличии ортостатических эпизодов и артериальной гипотензии — дигидроэрготамин; при сопутствующей артериальной гипертензии — клонидин или b-блокаторы, дигидроэрготоксин, антагонисты кальция; при депрессивных синдромах — антидепрессанты, при менструальной мигрени — НСПВС или бромокриптин (особенно при повышении уровня пролактина в плазме); при пароксизмальных изменениях на ЭЭГ — антиконвульсанты (фенобарбитал, карбамазепин). Состояние больных в межприступном периоде может быть различным: от практически полного здоровья до почти ежедневных проявлений тех или иных форм вегетососудистой дистонии. Среди последних наиболее часто наблюдается головная боль венозной недостаточности — распирающая боль (тяжесть) в затылке или всей голове, что требует назначения препаратов ксантинового ряда. Выбор средств для лечения межприступных проявлений вегетососудистой дистонии определяется индивидуально. В большинстве случаев целесообразно сочетать их с транквилизаторами. Во всех случаях для успешного купирования приступов и межприступного лечения необходимо, чтобы больной соблюдал здоровый образ жизни, избегал психических и физических перегрузок, а также воздействия провоцирующих факторов.

Кластерная (пучковая) головная боль (cluster headache)

Из прежних названий — синдром Хортона, эритромегалгия головы, групповые атаки боли — более точным по описанию симптомокомплекса можно считать периодическую мигренозную невралгию Гарриса. Заболевание чаще начинается в возрасте от 25 до 30 лет. Около 70% больных составляют мужчины. Приступ боли возникает внезапно в околоорбитальной области и за глазом («глаз выпирает»), иррадиирует в лобно-височную, скуловую область, иногда по всей половине лица, в шею; боль жгучая, режущая, распирающая. Больные кричат, стонут, плачут, бывает психомоторное возбуждение. На стороне боли краснеет кожа лица, отмечаются инъекция сосудов склеры, симптом Горнера, глаз слезится, половина носа заложена. Предвестников и ауры не бывает. Продолжительность приступа колеблется от 15 до 30 мин, обычно не превышает 2 ч. В течение суток бывает несколько приступов, причем хотя бы один — в ночное время. Периоды обострений приходятся в основном на весну или осень. Продолжительность обострения колеблется от 4 до 10 нед, после чего оно проходит спонтанно. Светлые промежутки между обострениями составляют от полугода до нескольких лет. Во время таких промежутков пациенты практически здоровы. Приступы могут быть спровоцированы любым фактором, вызывающим вазодилатацию. Описаны случаи хронической кластерной боли без светлых промежутков, хотя не исключено, что в этих случаях речь идет о промежуточной форме, близкой к хронической пароксизмальной гемикрании (см. ниже). Для лечения приступов во время периодов обострения назначают ингаляции 100% кислорода (7 л/мин в течение 3-5 мин) в сочетании с приемом 2 мг эрготамина внутрь и местной анестезией крылонебного узла 4% раствором лидокаина или 5-10% раствором кокаина гидрохлорида. Для курсового лечения эпизодически возникающих приступов целесообразно применение преднизилона (0,02-0,04 г) и пизотифена в сочетании с однократным приемом 2 мг эрготамина на ночь. При частых приступах предпочтительнее сочетание лития карбоната (0,3 — 0,6 г/сут) с преднизолоном; используют также блокатор Н2-рецепторов циметидин (0,6 — 1,2 г/сут). Имеются данные об эффективности кетотифена, назначаемого по 3 мг/сут в течение 8 нед, а также комбинации кофергота (кофеин+эрготамин) с триамцинолоном (4 мг). Такую комбинацию препаратов назначают 3-4 раза в сутки, через неделю дозу триамциполона постепенно в течение недели снижают и следующую неделю больной принимает только эрготамин с кофеином. Применение средств межприступного лечения обычной мигрени (см. выше) дает редкие, но иногда поразительные результаты, обострение удается остановить на 5-7-й день. В ряде случаев для лечения приходится испробовать все средства, рекомендуемые при терапии мигренозного статуса (см. выше). Так или иначе по миновании индивидуально довольно определенного по продолжительности периода обострения кластерная боль проходит спонтанно. О такой особенности обязательно следует информировать больного, что его в определенной мере успокаивает.

Хроническая пароксизмальная гемикрания

Хроническая пароксизмальная гемикрания отличается тем, что приступы, напоминающие простую мигрень, обычно непродолжительны (до 40-60 мин), но повторяются много раз в сутки и возникают ежедневно на протяжении многих месяцев. Отмечается высокая чувствительность к лечению индометацином. Отсюда название «индометацинчувствительная головная боль (гемикрания).» Иногда длящаяся месяцами хроническая гемикрания проходит через 1-2 дня лечения индометацином. Препарат назначают по 25 мг 3 раза в день. После прекращения приступов переходят на поддерживающую дозу 12,5-25 мг/сут. При отсутствии противопоказаний к применению НСПВС рекомендуют многомесячное лечение, поскольку после краткосрочных курсов приступы возобновляются. Вопрос о «переходной» форме между кластерной периодической болью и хронической пароксизмальной болью — хронической кластерной боли — остается дискутабельным. Для лечения назначают сначала индометацин, а при недостаточном эффекте приходится использовать средства для лечения кластерной головной боли.

Мигрень нижней половины лица

Мигрень нижней половины лица (каротидиния, каротикотемпоральный синдром, лицевая ангионевралгия) проявляется приступами боли пульсирующего характера в нижней половине лица с иррадиацией в область глазницы, виска, шею. Сонная артерия на шее при пальпации болезненна. Продолжительность приступа от нескольких часов до 3 сут. Может проявляться в двух формах. У пациентов молодого и среднего возраста заболевание начинается остро. Полагают, что эта форма инфекционно-аллергической этиологии, хотя эффективность стероидных и антигистаминных средств в этих случаях не подтверждена. Назначают анальгетики. Другая форма возникает у пожилых и имеет большое сходство с простой мигренью. Эффективны противомигренозные средства. Дифференциальный диагноз с разными формами лицевой боли (прозопалгии) — краниальными невралгиями и/или ганглионевралгиями — бывает сложен. В этих случаях оправданно применение средств, назначаемых при невралгиях: противоэпилептических (карбамазепин, этосуксемид, триметин, клоназепам, морфолеп) в сочетании с нейролептиками или транквилизаторами, а также с анальгетиками.

Шейная мигрень

Другие названия этой формы: задний шейный симпатический синдром, синдром позвоночной артерии, синдром Барре-Льеу. Синдром обусловлен раздражением симпатического сплетения позвоночной артерии, проходящей в канале, образованном отверстиями в поперечных отростках шейных позвонков, патологически измененным шейным отделом позвоночника при его остеохондрозе и деформирующем спондилезе, а также при избыточной мобильности (патологической нестабильности) позвонков шейного отдела даже при отсутствии остеохондроза. Эти изменения выявляются при рентгенографии, в частности на латеральных рентгенограммах при сгибании и разгибании головы. Название «мигрень» обусловлено гемикранической локализацией приступа пульсирующей боли, начинающейся от шейно-затылочной области и распространяющейся на всю половину головы. Характерна ретроорбитальная боль, нарушения зрения могут напоминать ауру офтальмической мигрени. Эти нарушения, а также сопутствующие кохлеовестибулярные и мозжечковые расстройства (снижение слуха, шум и звон в ушах, системное и несистемное головокружение, пошатывание при ходьбе) обусловлены дисциркуляцией в вертебробазилярной зоне. Приступы могут быть кратковременными («малые»), длящимися несколько минут, и длительными («большие»), продолжительностью несколько часов. Структура субъективных и объективных симптомов индивидуально широко варьирует. Приступы провоцируются сгибанием или разгибанием головы. Неловкое положение головы и шеи в постели вызывает ночные приступы, которые будят больного («будильниковая» головная боль). В лечении вертеброгенной шейной мигрени большое значение имеют ортопедические меры: ношение съемных воротников, использование специальных ортопедических подушек для ночного сна, осторожный массаж и лечебная гимнастика, укрепляющие «мышечный корсет» в шейном отделе. Лекарственное лечение включает транквилизаторы для снятия психоэмоционального напряжения и мышечной релаксации, антидепрессанты — для коррекции депрессии. При частых приступах назначают комбинацию индометацина для торможения патологической импульсации от структур шейного отдела позвоночника и a-блокатора (ницерголин или дигидроэрготоксин). Препараты назначают по 1 таблетке 3 раза в день. При недостаточном эффекте последовательно пробуют другие вазоактивные средства: винпоцетин, циннаризин, антагонист кальция нимодипин. При патологическом «застойном» напряжении мышц в шейно-затылочной области рекомендуют местные блокады новокаином (5-10 мл 0,5-1% раствора) и гидрокортизоном. По мере стихания обострения и частоты приступов назначают физиотерапевтические процедуры: УФО, ультразвук, синусоидальные и диадинамические токи, грязевые аппликации (35-36°С) на паравертебральные зоны на шее. При выявлении стабильного ортопедического дефекта (подвывих шейного позвонка) с большой осторожностью проводят мануальную терапию, привлекая высококвалифицированного специалиста. Хирургическое лечение с декомпрессией позвоночной артерии показано в тех случаях, когда прогрессирование заболевания приводит к инвалидизации больного, а консервативное лечение не дает эффекта.

Литература:

1. Олесен Дж. Диагностика головной боли // Неврологический журнал. — 1996. — №3. — С. 4-11. 2. Шток В.Н. Головная боль. М.: Медицина, 1987, 303 с. 3. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии. М., 1995. — С. 110-113, 200. 4. Classification Committee of International Headache Society. Classification and Diagnostic Criteria for Headache disorders, Cranial Neuralgia and Facial Pain. Cefalgia 8 (Suppl. 1.7.):1-98.

Обследование

МР-ангиография сосудов головного мозга

- Стоимость: 4 000 руб.

Подробнее

Диагностика проводится только между приступами и никогда на высоте боли. При неврологическом осмотре ничего обнаружить не удается. Врач может назначить консультацию окулиста для осмотра глазного дна. Обязательно выполняются общеклинические анализы – крови, мочи, иногда – анализ спинномозговой жидкости.

Информативными являются методы нейровизуализации. Это МРТ в сосудистом режиме с контрастом и компьютерная томография (МСКТ). Может использоваться сонография, допплерография и другие методы, позволяющие детально исследовать ткани головного мозга и строение сосудов. Случайной находкой бывают кисты, «немые» мелкие инфаркты, диссекция (расслоение) сосудов или их врожденная извитость, аневризмы, удвоение, другие врожденные дефекты.

Инструментальная диагностика помогает выбрать лучшую тактику лечения, а также предупредить возникновение приступов в будущем.