Симптомы кори у детей (фото), лечение и меры профилактики

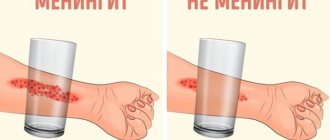

Корь — это одна из представительниц острых высококонтагиозных вирусных инфекций, характеризующаяся реакциями воспаления в слизистых оболочках ротовой полости, конъюнктивы и органов дыхания, в сопровождении очень высоких температурных показателей, интоксикационной симптоматики, пятнистой и папулезной сыпи (смотрите фото).

Возбудителем заболевания является фильтрующийся, ничтожно малый варион, принадлежащий семейству Myxovirus. Он не обладает высокой стойкостью в открытой среде и вне организма быстро гибнет. Заразиться корью ребенок может при контакте с носителем инфекции в самый пик его заразности, за несколько (3-4) дней до начала высыпаний.

Как происходит заражение корью?

Вирус распространяется по воздуху, с током которого может через вентиляционные трубы попадать даже на другой этаж. В замкнутом тесном помещении он легко поражает дыхательные пути, слизистую горла и глаз. В организм попадает также с капельками слюны больного человека, когда он чихает или кашляет. Солнечный свет быстро убивает вирус кори. Дезинфекция помещения, в котором находились заболевшие дети, не требуется, достаточно хорошего проветривания, так как период жизни вируса составляет всего 2-3 часа при нормальной температуре.

Если ребенку не сделана вовремя прививка, то при тесном контакте с больным он заболеет обязательно. Пика своего развития вирус достигает к концу инкубационного периода и в течение нескольких последующих дней. Именно в это время больной заразен для окружающих, не должен контактировать с другими детьми, посещать детский сад или школу.

Вирус кори в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает токсические вещества, отравляющие организм детей. Симптомом кори является характерная красная сыпь на лице и теле.

Определение болезни

Корь — острое инфекционное заболевание, которое вызывает РНК-содержащий вирус из рода Morbillivirus. Он отличается низкой устойчивостью во внешней среде. При комнатной температуре сохраняет свою активность в течение 24–48 часов. Быстро погибает при высушивании, нагревании до 50°C, воздействии ультрафиолетового излучения.

Первые подробные описания признаков кори появились в XVII веке, хотя само заболевание было хорошо знакомо человечеству с глубокой древности. В те времена болезнь нередко называли «детской чумой», так как у взрослых она практически не наблюдалась. Это объяснялось тем, что более 90% людей переносили инфекцию в раннем возрасте — начиная с младенчества и до 10 лет.

Корь легко передается от одного человека другому, поэтому в прошлом ее эпидемии возникали регулярно. У многих детей болезнь протекала с развитием серьезных осложнений, которые приводили к смерти.

Вирус кори выделили и описали в 1954 году. Спустя девять лет была создана первая противокоревая вакцина. К 1990 году в большинстве стран около 80% населения прошло вакцинацию против кори. Благодаря этому началось устойчивое снижение числа заболевших. Если в 1983 году в мире было зарегистрировано около 4 млн случаев заболевания, то в 1990 году — 800 000¹. Значительно снизился и показатель смертности.

Непривитый ребенок проконтактировал с больным корью. Что делать?

«Непривитому ребенку, не достигшему возраста вакцинации (3-12 месяцев), вводится иммуноглобулин. Сделать это нужно не позднее 3-5-го дня от момента контакта с больным. Ребенку старше 12 месяцев, непривитому ранее по каким-либо причинам или привитому однократно, проводится постконтактная профилактика живой противокоревой вакциной — в течение 72 часов от контакта с больным».

Ванина Юлия Евгеньевна

эксперт

Детская клиника «РебенОК», врач-педиатр

Корь и сегодня продолжает оставаться серьезной проблемой. Эта инфекция «повзрослела» и теперь нередко поражает не только детей, но и взрослых людей. Последняя крупная вспышка кори была зарегистрирована практически во всех странах в 2017–2018 годах. Эксперты Всемирной организации здравоохранения во многом связывают ее возникновение со снижением уровня вакцинации населения. Этому в немалой степени способствовало движение «антипрививочников».

Недоверие населения к вакцинации ВОЗ в 2022 году назвала одной из глобальных проблем современного здравоохранения.

Болезнь в раннем детском возрасте

Особенности течения кори у детей раннего возраста:

- Дети до трехмесячного возраста не могут заразиться корью — это связано с тем, что мама передала им свой иммунитет при рождении. Сама же женщина либо прививалась от кори, либо ею болела.

- Пассивный иммунитет, сохраняющийся до 6 месяцев, позволяет защитить грудничков в этом возрасте и они заражаются крайне редко.

- Для раннего детского возраста более характерен атипичный вид кори. Налицо сокращенный катаральный период, слабовыраженная симптоматика, отсутствие пятен Филатова-Коплика и энантемы на слизистой поверхности рта. Иногда на смену инкубационному периоду приходит сыпь, а катаральный период при этом полностью пропускается.

- Хотя симптоматика в раннем детском возрасте не такая выраженная, корь нередко дает осложнения. Это связано с тем, что слабая иммунная система не всегда умеет дать отпор мощному вирусу, который подавляет все защитные силы организма.

Диагноз

Диагноз кори не представляет затруднений. Своеобразное течение болезни, почти регулярно длящийся 11 суток инкубационный период, продромальная стадия продолжительностью в три дня с ее резкими катаральными явлениями, наконец, характерная сыпь – все это дает возможность очень легко поставить диагноз.

Но, само собой разумеется, что немало и таких случаев, в которых дело обстоит не так просто.

В одних из них в продромальном периоде не наблюдается почти никаких явлений, в других – вместо катара слизистой оболочки путей дыхательных и глаз развивается заболевание зева, ангина, которая в первое время вводит в заблуждение.

Затем сыпь может быть не характерной, походить на скарлатинозную и т. д.

С иной стороны сывороточные или лекарственные сыпи могут представлять настолько большое сходство с типичной коревой сыпью, что иногда трудно решить, с чем имеется дело. В таких случаях решение вопроса зависит от различных исследований.

Симптомы кори, фото

Как ни странно, но как начинается корь (см. фото), не увидит даже самый проницательный родитель. Эта коварная болезнь развивается по этапам, причём начальный период может длиться недели и совершенно не проявлять себя. Ребёнок будет продолжать веселиться и играть, а зловредный вирус тем самым временем будет подтачивать его организм изнутри.

1) Инкубационный период детской кори: 7–14 дней (считается от момента заражения до непосредственного появления первых симптомов).

2. Катаральный период, когда у детей появляются первые признаки кори, напоминающие все симптомы простуды:

- общее недомогание;

- отсутствие аппетита;

- резкая слабость;

- головные боли;

- бессонница;

- температура 38–40°C;

- насморк с гнойно-слизистыми выделениями из носа;

- отёк, покраснение век;

- слезотечение;

- сухой, навязчивый кашель;

- конъюнктивит (гнойное воспаление глазной слизистой оболочки);

- разжиженный стул;

- осипший голос;

- светобоязнь;

- боли в животе;

- у детей до года нередко отмечается понижение массы тела.

3. Основные симптомы кори у детей (спустя почти три недели после первых признаков заболевания):

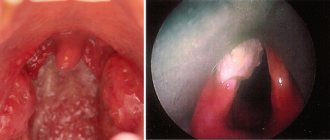

- серовато-беловатые мелкие высыпания (размер — с маковое зёрнышко) во рту, на слизистой оболочке напротив коренных зубов;

- ещё через 5 дней появляются яркие, сливающиеся между собой пятна (размер — до 10 мм), слегка возвышающиеся над кожным покровом: начинают проявляться сначала за ушами, на лбу, затем — на остальных частях лица, шее, далее — по всему телу, в последнюю очередь — по рукам и ногам;

- мелкие розовые пятна стремительно увеличиваются в размерах, сливаются, приобретают нелепую, неправильную форму;

- спустя 3 дня после интенсивных высыпаний температура поднимается снова (в большинстве случаев) до 40.5°C.

Сыпь покрывает тело ребёнка в среднем от 4 до 7 дней, сначала после неё остаются коричневатые пигментные пятна, которые начинаются шелушиться, ещё через пару недель кожа очищается окончательно. Исчезает сыпь точно в такой же последовательности, как и возникла, — от лица к конечностям. Вот как проявляется корь на разных этапах её развития: об этом нужно знать, чтобы не спутать болезнь с другими инфекционными заболеваниями (с той же простудой), не заниматься самолечением и своевременно показать ребёнка врачу.

Уважаемые пациенты!

Корь что за болезнь? Как вовремя распознать, какие ее последствия, как она лечится? Обо всем мы поговорим в этой статье. Корь – вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, непосредственно от зараженного человека.

Немного истории.

Когда возникло такое заболевание, как корь? История болезни нам поможет разобраться в том вопросе. Первый случай, который был зафиксирован, произошел в 9 веке, и был описан одним арабским врачом, Разесом. Ошибочно доктор посчитал, что пациент болеет легкой формой оспы. Поэтому первое время корь имела название «малая болезнь» (morbilli), а оспа – morbus, что означает «большая болезнь». Корь что за болезнь? Какие симптомы она имеет и как протекает? Это удалось установить только в 17 веке, благодаря Сиденхому (Англия) и Мортону (Франция). Но эти врачи не смогли установить причину заболевания, и лишь 1911 году были проведены опыты над обезьянами, и удалось установить, что корь — это острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Возбудитель заболевания был установлен только в 1954 году. Корь — заболевание, об опасности которого должен знать каждый. Начиная с середины 19 века и до начала 20 века корь была самой опасной детской болезнью, которая зачастую заканчивалась летальным исходом. Снизить эпидемию заболевания удалось только после того, как была разработана вакцина. Обязательная вакцинация смогла снизить активность заболевания, а в некоторых странах и вовсе ликвидировала ее. Однако случаи заболевания фиксируются и сегодня, ежегодно, по статистике ВОЗ, погибает около 30 тысяч людей.

Симптомы у детей.

В первую очередь стоит заметить, что больше всего заражению подвержены детки в возрасте от года до 7 лет, реже фиксируются случаи заражения детей старше 7 лет и взрослых.

Важно знать: корь начинает себя проявлять через 7-14 дней. Корь что за болезнь? Как ее диагностировать? Для того чтобы вовремя начать лечение, нужно уметь распознать заболевание.

Болезнь корь симптомы у детей имеет следующие:

- Плохое самочувствие.

- Нарушение сна.

- Вялость.

- Усталость.

- Головная боль.

- Плохой аппетит, или полное его отсутствие.

- Повышение температуры.

Катаральный этап длится от 3 до 5 дней. Симптомы следующие:

- Воспаляется горло.

- Появляется кашель.

Дальше хуже. Болезнь начинает поражать сосуды, мелкие капилляры на глазах и коже начинают лопаться. Начинается насморк с гнойными выделениями. Появляется отечность на лице, затекают глаза. У зараженного ребенка появляется боязнь света, от этого он постоянно щурит глаза. Температура повышается до 40 градусов, постепенно кашель становится сильнее, может появиться рвота.

Лишь после того, как у ребеночка появляются основные симптомы кори, ему ставится точный диагноз.

Для постановки диагноза врач обязательно назначает:

- Общий анализ крови.

- Общий анализ мочи.

- Анализ на выделение вируса в крови.

- Рентген грудной клетки.

- В некоторых случаях электроэнцефалографию.

Основные симптомы болезни: корь у детей

- Мелкие высыпания, размером с крупинку, на внутренней поверхности губ и щек. При наличии таких симптомов ребенка обязательно нужно изолировать.

- В отличие от других детских заболеваний, сыпь при кори появляется не в хаотичном порядке, а поэтапно. В первую очередь розовые пятна появляются на волосистой части головы и за ушками. Затем переходят на переносицу, и постепенно растекаются по всему лицу. На второй день сыпь начинает распространяться по верхней части тела (руки, грудь). Третий день — ноги.

- С момента появления сыпи, температура тела резко поднимается до 40 градусов.

- Сыпной период длится от 4 до 7 дней.

Признаки болезни корь у взрослых.

Хоть корь и принято считать детской болезнью, но все же и взрослые не застрахованы от заражения. Как протекает болезнь у взрослых, какие симптомы свидетельствуют о заболевании? Мы рассмотрим основные признаки болезни. Корь — это то, что нельзя оставлять без внимания!

- В первую очередь резко ухудшается самочувствие, пропадает аппетит, появляются жуткие головные боли и бессонница. Заболевший чувствует себя как при простудном заболевании, у него першит в горле, появляется насморк, резко повышается температура, увеличиваются лимфоузлы.

- После 2 — 5 дней все симптомы пропадают, появляются силы, бодрость.

- Спустя сутки после улучшения болезнь наступает с новыми силами. Все симптомы возвращаются, но уже более остро и болезненно.

- Следующий этап — сыпь. Появляется много пятен, которые впоследствии соединяются и превращаются в одно сплошное пятно. Сыпь появляется в определенной последовательности: за ушами, голова, верхняя часть тела, нижняя часть тела.

Терапия

Очень коварная болезнь — корь. Лечение должно начинаться незамедлительно. Как оно должно происходить у детей? После того как доктор назначил анализы, и диагноз подтвердился, назначается лечение. К сожалению, на сегодняшний день единого лекарства от кори не разработано, поэтому все силы направлены на лечение симптомов.

Прописываются жаропонижающие препараты для детей на основе ибуфена и парацетамола.

Высокая температура и рвота приводят к обезвоживанию организма, поэтому обязательно нужно соблюдать питьевой режим.

- Поскольку у ребенка появляется боязнь света, то окна в комнате, где он находится, необходимо занавесить темными плотными шторами. Вечером используйте ночник.

- Используются антигистаминные средства, чтобы снять отечность и зуд от высыпаний.

- Доктор назначает отхаркивающие препараты, что помогут облегчить приступы кашля.

- Положены капли в нос (сосудосуживающие) и в глаза (при конъюнктивите).

- Горло и полость рта обрабатывается ромашкой.

- Принимаются антибиотики.

- Потрескавшиеся губы от высокой температуры необходимо смазывать влажным платком.

Зараженный ребенок не должен контактировать с другими детьми, ему прописывается постельный режим и полный покой. Кроме лекарств, обязательно необходимо проветривать помещение, делать влажную уборку 2 раза в день, увлажнять воздух. Обязательное условие в лечении — это соблюдение диеты. Вся еда, которую кушает ребенок, должна быть калорийной, так как для борьбы с вирусом организму нужны силы и немалые. Но в то же время пища должна быть легкоусвояемой, натуральной. Госпитализация при кори происходит редко, только в тех случаях, когда симптоматика заболевания протекает очень остро. В основном же больные остаются дома и обязательно выполняют все указания доктора.

Лечение кори у взрослых

Первое что необходимо сделать, так это облегчить состояние больного. Антибиотики используются, чтобы побороть воспалительные процессы. Если заболевание протекает в легкой форме, то необходимости в госпитализации нет. Для того чтобы восполнить потерю жидкости в организме, необходимо пить много воды, сиропов, чая, компотов. –

Поскольку при кори воспаляются слизистые рта, то необходимо уделить особое внимание гигиене. Горло необходимо полоскать настоем из ромашки и водно-солевым раствором. Также лечение обязательно включает в себя препараты от кашля с откашливающим эффектом, преднизолон, жаропонижающие.

Корь: осложнения

- Наиболее опасные и распространенные осложнения, к которым может привести корь:

- Пневмония – инфекционное воспаление легких.

- Нарушение зрения, редко полная слепота.

- Отит – воспалительный процесс в ухе.

- Ларингит – воспалительный процесс в слизистых гортани.

- Энцефалит – воспаление головного мозга.

- Стоматит – воспаление слизистой оболочки рта.

- Полиневрит – множественное поражение нервных волокон.

- Бронхопневмония – острое воспаление бронхов.

Осложнения у взрослых

В большинстве случаев корь не оставляет после себя никаких последствий, но все же, хоть и редко, болезнь не дает о себе забыть и после лечения. Итак, чем опасна корь?

Последствия болезни у взрослых могут быть следующие:

- Бронхиолит – острое воспаление бронхиол, передается воздушно-капельным путем.

- Круп – воспаление дыхательных путей. Бронхит.

- Миокардит в легкой степени – поражение сердечной мышцы.

- Иногда болезнь откладывает отпечаток на зрении, может привести к полной слепоте.

Профилактика

Существует два вида профилактики: экстренная и плановая. Экстренная профилактика проводится в том случае, если точно установлен факт контакта с зараженным человеком. Но при этом должно быть достоверно известно, что ребенок ранее не болел корью, и не был привит. В таких случаях вводится иммуноглобулин. Препарат должен быть введен в течение 5 дней со дня контакта. Плановая профилактика — это не что иное, как прививка. Что такое прививка? Это искусственное введение вируса, для того чтобы организм смог выработать иммунитет. Согласно графику вакцинаций, первую плановую прививку против кори ребенок получает в 1 год, вторую — в 6 лет.

После плановой прививки каждая мама предупреждается о возможных последствиях и реакциях детского организма. Поэтому мама обязательно должна тщательно следить за состоянием ребенка после вакцинации. Есть симптомы, при появлении которых родители немедленно должны отреагировать и обратиться за помощью к медикам. Среди них:

- Насморк.

- Конъюнктивит.

- Повышение температуры.

- Кашель.

Особую бдительность необходимо проявить с 5 по 20 день после введения вируса. Любая сыпь на теле — повод пойти к доктору. Ведь лучше лишний раз подстраховаться, чем рисковать здоровьем ребенка. Любая мама должна знать, что каждая прививка делается только здоровому ребенку. С момента последнего заболевания должно пройти от 1 до 6 недель. Прививку против кори может получить каждый желающий, для этого необходимо обратится в поликлинику по месту жительства. При себе обязательно необходимо иметь карточку с записями о сделанных ранее прививках. Малоприятная болезнь — корь. Фото наглядно это демонстрируют. Тело больного зудит и чешется.

Краснуха, ветрянка, корь – инфекционные болезни, чаще всего встречающиеся у детей. Тем не менее, взрослый человек тоже может ими заболеть. Намного тяжелее переносится в этом случае болезнь корь. Фото взрослых зараженных мало чем отличаются от изображений проявления заболевания у детей, но самочувствие ребенка на порядок лучше в течение всего периода болезни.

Карантин

Очень важно изолировать больного от здоровых, особенно детей. Но как мы знаем, в больницу инфицированных больных помещают только в особых случаях, поэтому необходимо выделить дома отдельную комнату. Если такой возможности нет, то следует на время отвезти здоровых детей к родственникам. В помещении, где находится больной, обязательно делается влажная уборка, проветривание. Все окна необходимо завесить плотными шторами, чтобы в комнате был полумрак. Очень важно выделить заболевшему члену семьи отдельные столовые приборы: тарелки, кружки, ложки. Немаловажно ношение марлевой повязки, как больным, так и теми, кто за ним ухаживает. Ухаживать за заболевшим ребенком должен привитый или переболевший корью взрослый. Обязательно стоит помнить, что детская болезнь корь очень заразна.

Корь при беременности

А что если корью заболела беременная женщина? Насколько опасна болезнь для ребеночка и будущей мамы? Любые вирусные заболевания (корь, ветрянка или краснуха) крайне опасны во время беременности. Что относительно кори, то если женщина заразится вирусом на раннем сроке беременности, то это чревато разнообразными пороками в развитии плода. И несмотря на все современные методы диагностики, у врачей нет возможности установить, насколько болезни удалось поразить мозг ребенка. Выявить это можно лишь после рождения. В случае если беременная женщина заболела корью на позднем сроке, вероятность заражения ребенка очень высока. А значит это лишь то, что ребенок родится с вирусом. Чревато это тем, что детский, еще неокрепший организм, скорее всего, не сможет перенести заболевание. Несмотря на всю опасность, корь не является показанием к аборту, например, как в случае с краснухой. Но все же, если женщина заболела корью на раннем сроке, врач обязательно предупреждает будущую маму о возможных необратимых последствиях. Но выбор всегда остается за женщиной. Естественно, любая будущая мама не хочет, чтобы ее ребенок имел какие-либо заболевания. Поэтому во время беременности женщина должна не только правильно питаться и принимать все необходимые витамины, но и тщательно следить за своим здоровьем.

Краткие итоги вышесказанного

Корь что за болезнь? Это опасное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, имеет острое течение. Заболевание достаточно древнее, тем не менее, способов лечения кори нет. Лечатся только симптомы заболевания. К счастью, болезни детей (корь) признаки имеют ярко выраженные, не заметить их не удастся.

Наиболее часто от кори страдают детки дошкольного и младшего школьного возраста, однако это не означает, что взрослые защищены от заражения. Лучшая профилактика — это вовремя сделанная прививка: первая — в 1 год, вторая — в 6 лет. Дальше по желанию. Болеющий член семьи обязательно изолируется от здоровых родственников.

Абортивная форма

Абортивная форма кори у ребенка – это та, при которой после катарального периода все симптомы исчезают сами собой. Сыпь появляется только на лице, иногда шее. Существует скрытая форма заболевания, когда сыпь не проявляется совсем, а катаральные явления выражены слабо.

Особенностью кори является способность утяжеляться за счет присоединения осложнений. Осложнения кори у детей возникают при присоединении бактериальной флоры. Чаще поражаются дыхательные пути. К патологии со стороны органов дыхания относятся гнойные трахеиты, ларингиты, бронхиты и пневмонии.

Корь у взрослых

Корь у взрослых и лиц подросткового возраста часто протекает тяжело. Интоксикационный синдром выражен значительно. Больных часто беспокоят сильная головная боль и рвота. Нарушается сон. Катаральный период длится 4 — 8 дней. Катаральные явления верхних дыхательных путей выражен слабо, пятна Бельского-Филатова-Коплика обильные, часто сохраняются весь период высыпания. Сыпь обильная. Увеличиваются несколько групп лимфоузлов. Иногда пальпируется увеличенная селезенка. Осложнения развиваются редко.

Рис. 14. На фото корь у взрослых. Сыпь — основной симптом заболевания.

Осложнения

Одна из отличительных черт вируса кори – его способность подавлять иммунитет, из-за чего может возникнуть множество осложнений со стороны самых разных систем и органов. Чаще всего активируется условно-патогенная микрофлора, которая всегда присутствовала в организме ребенка, но успешно подавлялась его иммунными силами.

Осложнения бывают ранними и поздними, вызываются как самим вирусом (первичные), так и возникают в результате наложения бактериальной инфекции (вторичные).

Осложнения со стороны дыхательной системы:

- пневмонии;

- бронхиты;

- бронхопневмонии;

- ларингиты;

- плевриты.

Первичные осложнения, вызванные вирусом кори:

- ранняя коревая гигантоклеточная пневмония;

- энцефалит;

- менингоэнцефалит;

- подострый склерозирующий панэнцефалит.

Осложнения со стороны центральной нервной системы:

- энцефалит;

- менингит;

- полиневриты;

- менингоэнцефалит.

Осложнения со стороны пищеварительного тракта:

- стоматит (воспаление слизистой рта);

- энтерит (воспаление тонкого кишечника);

- колит;

- расстройство стула из-за усиления активности патогенной микрофлоры.

Осложнения со стороны других органов и систем:

- конъюнктивиты;

- отиты;

- слепота;

- миокардит.

Осложнения со стороны мочеполовой системы:

- пиелонефриты;

- циститы.

К сожалению, некоторые осложнения, особенно со стороны ЦНС, могут привести к летальному исходу.

Этиология

Вирус кори РНК содержащий вирус семейства Paramyxoviridae, рода Morbillivirus. Морфология вируса типична для парамиксовирусов: вирионы сферической формы с липопротеидной оболочкой и спиральным нуклеокапсидом, представленным одной молекулой однонитчатой минус РНК, главным белком нуклеокапсида N фосфопротеидом Р и РНК-зависимой РНК-полимеразой.

Наружная поверхность оболочки вируса состоит из липидов мембран клеток-мишеней и гликопротеидов (Н и F) вируса, выступающих на ней в виде “шипов”.

Гликопротеид Н — гемагглютинин, ответственен за прикрепление (адсорбцию) вируса к поверхности клетки-мишени. Клеточным рецептором для вируса кори является кофактор комплемента — трансмембранный протеин CD46, обнаруживаемый только на человеческих и обезьяньих клетках. Он представлен, прежде всего, на эпителиальных клетках слизистых оболочек, кожи, нейроглии, что определяет эпителиотропность вируса кори.

Гликопротеид F — обеспечивает слияние липидной оболочки вируса с липидами стенки клетки-мишени с образованием поры (мостика), необходимой для проникновения нуклеокапсида вируса. Кроме того, способен вызывать слияние поражённых клеток с множеством интактных. В результате образуются симпласты — гигантские многоядерные нежизнеспособные клетки, в которых происходит дальнейшее накопление вируса. Благодаря механизму симпластообразования вирусы не попадают в межклеточное пространство, избегая тем самым воздействия на них вируснейтрализующих антител.

К внутренней поверхности оболочки вируса прилегает матриксный или мембранный белок, которые называют матриксом вириона (М). Гемагглютинин Н, белок слияния F, мембранный белок М и нуклеокапсидный протеин NP различны по степени иммуногенности. Наиболее иммуногенен гемагглютинин Н, наименее — мембранный белок М.

Вирионы проникают в клетку-мишень без образования эндосом. РНК-полимераза вносится в клетку вместе с нуклекапсидом вируса. Транскрипция, синтез белка и репликация генома происходит в цитоплазме. Геном транскрибируется с помощью РНК-зависимой РНК полимеразы в отдельные иРНК и полноценную плюс матрицу для геномной вирусной РНК. Вновь синтезированные геномы взаимодействуют с основными белками вируса, образуя нуклеокапсиды, которые связываются с М-белком и окружаются оболочкой из модифицированной плазмолеммы клетки-мишени. Вирионы выходят из клетки процессом почкования.

Инфицирование Т- и В-лимфоцитов позволяет с одной стороны объяснить развитие “иммунной коревой анергии”, с другой — возможность в ряде случаев проникновения инфекции через гематоэнцефалический барьер с последующей репликацией вируса в ЦНС с развитием острого энцефалита, менингоэнцефалита.

Вирус кори

Репликация мутантных штаммов вируса кори с дефектом М-протеина сопровождается накоплением вирусных нуклеокапсидов в инфицированных нейронах и глиальных клетках без образования симпластов. Это приводит к длительной персистенции вируса в ЦНС и может проявиться развитием подострого склерозирующего панэнцефалита через 5-10 лет после перенесенной кори с частотой 1 на 300 тысяч случаев.

Вирус кори нестоек в окружающей среде, гибнет от солнечного света и ультрафиолетовых лучей в течение 8-10 минут. При комнатной температуре инактивируется через 3-4 часа и быстро погибает при высыхании, при температуре 56 градусов погибает через 30 минут. Вирус хорошо переносит низкие температуры на протяжении нескольких недель. Чувствителен к воздействию детергентов, дезинфектантов.

Вирус кори культивируют на первично-трипсинизированных культурах клеток почек обезьян и человека. Он подавляет митотическую активность клеточных структур, а также может оказывать мутагенное действие на хромосомы.

Диагностика

Когда имеет место корь в типичной форме, то диагностировать заболевание труда не составит. Наличие явных признаков кори, описанных выше, исключит иные болезни. Для постановки диагноза при атипичной форме заболевания следует назначить пациенту сдачу ряда дополнительных анализов:

- общие анализы крови и мочи;

- анализ крови на наличие вируса или по мазкам из носоглотки (вирусологический метод);

- анализ крови на антитела и повышение их титра (серологический метод);

- проведение реакции торможения гемаглютинации, способной показать наличие инфекционного поражения.

Когда развиваются осложнения, врач дополнительно назначает проведение других исследований. Самыми распространенными среди них являются электроэнцефалография и рентген грудной клетки.

Атипичное течение кори

Существует типичное и атипичное течение кори. Типичная клиническая картина была описана выше. Атипичное течение бывает следующее:

1. Стертая (митигированная) форма кори. Проходит в очень легкой форме и бывает при введении гамма-глобулина или непосредственно после вакцинации от кори.

2. Геморрагическая форма – сопровождается множественными кровоизлияниями, кровавым стулом и мочой. Больной нередко погибает от кровотечений. При своевременной госпитализации и интенсивной терапии исход может быть условно благоприятным.

3. Гипертоксическая. Наблюдается при усиленной интоксикации. У больного может быть очень высокая не сбиваемая температура, признаки менингоэнцефалита, сердечная недостаточность и другие симптомы. Эта форма требует немедленной госпитализации.

Осложнения чаще всего возникают у взрослых с пониженным иммунитетом и у пожилых людей.

Как лечить корь?

Каких-то специальных методов лечения кори нет, организм справится с инфекцией самостоятельно. Лечение ребенка здесь применяется симптоматическое, которое будет облегчать общее состояние больного:

- Антигистаминные. Назначаются, чтобы снять отечность слизистых носоглотки.

- Жаропонижающие. Рекомендуется применять препараты на основе парацетамола и ибупрофена.

- Витаминотерапия. При кори нарушается витаминный обмен, значительно снижаются защитные свойства организма. Врач может назначить прием витамина С и комплекс витаминов.

- Прохладный влажный воздух в комнате. Помогает увлажнять слизистые, кашель становится не таким сухим.

- Гигиенические процедуры. В период выздоровления можно принимать ванны. Также необходимо проводить тщательную гигиену полости рта, промывать глаза, если есть воспалительный процесс.

- Диета. После острого периода, когда спадет температура, у ребенка появляется аппетит. Нужно предлагать легкую, протертую, теплую пищу.

В период болезни важно также обеспечить ребенка необходимыми витаминными комплексами для поддержания иммунитета, а потрескавшиеся губы смазывать вазелином.

Больному корью необходим постельный режим пока держится температура. По возможности, выделите ему отдельную комнату. Влажная уборка должна проводиться не реже 2-х раз в день. Очень важно, чтобы воздух постоянно оставался свежим, поэтому чаще проветривайте помещение. Если яркий свет вызывает неприятные ощущения, то задерните шторы, а вечером вместо люстры включайте настольную лампу. Соблюдайте режим дня. Хотя сон нарушен и появилась бессонница, старайтесь ложиться вовремя. Особенно это касается детей. Если трудно удержать ребенка в кровати, то разрешите поиграть в спокойные игры, немного посмотреть телевизор, почитайте вместе. Но желательно, чтобы после обеда он поспал.

Симптоматическое лечение проводится в домашних условиях под наблюдением педиатра. В отделение больницы ребенка помещают в том случае, если начинают развиваться осложнения. При наличии осложнений терапию дополняют антибактериальными препаратами.

Аномалии в периоде выздоровления

Здесь на первом плане стоят заболевания носа, полости рта и соседних частей.

Вместо обыкновенно коревого насморка на слизистой носа развивается сухая припухлость, которая, подобно сифилитическому насморку, обусловливает при носовом дыхании сопение.

В других случаях к обильному, гнойному секрету, вытекающему из носа, присоединяется изъязвление около ноздрей и в их окружности, которое может оказаться чрезвычайно упорным и сопровождается продолжительной лихорадкой.

Образующиеся изъязвления покрываются сальным налетом и приобретают дифтеритный характер

С носа или собственно с задней стенки зева процесс по Евстахиевой трубе может перейти на среднее ухо. Температура опять поднимается, дети становятся очень беспокойными, плохо спят, хватаются за голову, отказываются глотать; старшие дети жалуются на колотье в ушах или на головные боли. Давление на козелок оказывается очень болезненным, а при отоскопии ясно обнаруживается otitis media.

В полости рта наблюдается stomatitis aphthosa или ulcerosa, к которым может присоединиться noma. Коревой процесс представляет особенно благоприятную почву для подобных язвенных процессов, в виду чего стоматиты при кори требуют особенно внимательного ухода и лечения.

Воспалительная припухлость слизистой оболочки гортани может уже в первые дни болезни повести к так называемому ложному крупу с сильным затруднением дыхания. Голос, бывший уже и раньше сиплым, становится совершенно беззвучным, и все более выступают признаки, указывающие на затруднение доступа воздуха в дыхательные верхние пути.

Усиленные вдохи, совершающиеся при содействии вспомогательных дыхательных мышц, не в состоянии доставить достаточное количество воздуха через суженную гортань; образующееся вследствие инспираторных движений негативное давление в грудной полости не выравнивается путем наполнения легких воздухом, поэтому наружное атмосферное давление действует на грудную стенку, вызывая втягивания на податливых местах, в надчревной области и яремной ямке.

Возникающая при этом опасность асфиксии требует таких же мер, как при дифтерийном крупе. Но здесь имеется дело с другим анатомическим процессом, так как сужение просвета гортани обусловливается не пленками, а сильной гиперемией и воспалительным припуханием слизистой оболочки гортани.

Но воспалена не только слизистая оболочка, но и подслизистый слой, перихондрий и прилегающая соединительная ткань. Это сильное воспаление сопровождается сильной болью в гортани, которая определяется часто при прикасании и почти всегда при легком давлении.

Если при кори наблюдается настоящий круп, т. е. сужение гортани вследствие образования пленок, то он объясняется всегда смешанной инфекцией с настоящей дифтерией.

Тот же процесс, который ведет в верхних дыхательных путях к развитию коревого ложного крупа, может, конечно, поражать и дыхательные нижние пути и обусловливать более или менее распространенные воспаления крупных или мелких бронхов, т. е. вести к бронхиту, бронхиолиту и бронхопневмонии.

У детей во время высыпания или после него наблюдается:

- очень сильная одышка,

- они становятся цианотичными и беспокойными,

- лихорадка не ослабевает или же снова усиливается и обнаруживает неправильный ремиттирующий характер,

- общее состояние тяжело нарушается.

Опасность, которую влечет за собой это послекоревое поражение дыхательного аппарата, зависит, во-первых, от распространения самого процесса, от величины дыхательной поверхности и, наконец, от возраста ребенка.

Наибольшую опасность обусловливает бронхиолит, при котором поражаются мельчайшие бронхи и быстро исключается значительная часть дыхательной поверхности. Эта опасность особенно велика у маленьких детей, у которых незначительный просвет мелких бронхов может быть закупорен скорее, чем сравнительно больший просвет у старших детей.

Нужно помнить, что у очень маленьких детей могут закупориваться вследствие воспалительной припухлости и такие бронхи, которые нельзя собственно считать мельчайшими разветвлениями бронхиального древа. Каждая закупорка подобной ветви бронхов исключает относительно большой участок дыхательной поверхности, и чем выше лежит препятствие для дыхания, тем большая часть легких исключается.

Менее опасной представляется другая форма данного заболевания, при которой поражаются отдельные участки легких, в то время как другие остаются незатронутыми, а если поражаются, то весьма слабо.

В подобных случаях в одной части легких имеются ограниченные гнезда бронхиолита и бронхопневмонии, которые, сливаясь в большие гнезда, позволяют потом ясно распознать явления пневмонической инфильтрации и при физическом исследовании больного.

Если этот процесс умеренно распространен и не наступают другие тяжелые осложнения, то прогноз относительно благоприятен. Но он, само собой разумеется, омрачается, когда пневмонический процесс распространяется на более или менее значительную поверхность, например, на несколько долей.

В таком случае получается картина болезни, соответствующая по своему характеру тяжелой фибринозной пневмонии: ремиттирующая, неправильная лихорадка становится высокой и постоянной, напряженное и ускоренное дыхание, а также мучительный кашель оказываются болезненными.

Наблюдается бред, а у маленьких детей иногда судороги. Почти всегда одновременно поражается и плевра.

Слизистая пищеварительных органов, именно ее лимфатический аппарат, также всегда поражается в тяжелых случаях кори.

Иногда это осложнение может господствовать во всей картине болезни:

- появляется рвота и очень сильный понос,

- трудно поддающийся лечению и исчезающий только с побледнением сыпи.

В других более частых случаях вместе с понижением лихорадки развивается кишечное заболевание, представляющее все существенные признаки энтерита; наблюдаются частые, но не обильные испражнения, содержащие мутную, гнойную слизь и кровь.

Подобный коревой энтерит большей частью доброкачествен и проходит через несколько дней, но иной раз случается, что развивается упорное кишечное расстройство тифозного или энтеритического характера, которое уже само по себе угрожает жизни и опасно еще в том, отношении, что оно способствует развитию сепсиса.

Расстройства деятельности кишечника особенно неприятны в тех случаях, когда другие осложнения кори и без того делают более трудной терапевтическую задачу, например, когда заболевания легких предъявляют высокие требования к силам больного.

Наконец необходимо заметить, что коревой процесс понижает как в дыхательном, так и в пищеварительном аппарате способность к сопротивлению по отношению к специфическим вторичным инфекциям.

Нервная система редко настолько поражается, чтобы это резко отражалось на течении болезни. Явления, наблюдаемые при многих лихорадочных инфекционных болезнях, как, например, бред, сонливость и т. п., не имеют сами по себе никакого особенного значения.

Что касается судорог, которые наблюдаются особенно у маленьких детей, то те, которые появляются в редких случаях до высыпания, обыкновенно не имеют плохого прогностического значения; напротив, судороги, наступающие с появлением сыпи, почти всегда указывают на очень тяжелое течение собственно коревой инфекции.

Диета и питание

Еще несколько рекомендаций, которые помогут победить корь

- В меню должно быть много овощей и фруктов, как в сыром виде, так и в тушеном и вареном. Хорошо подойдут овощные супы с крупами на нежирном мясном бульоне.

- Восстановить запасы воды и минеральных веществ помогают готовые растворы для дегидратации Регидрон, Humana Электролит. Приготовить аналогичный раствор вы можете самостоятельно, растворив в литре кипяченой воды 1 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. пищевой соды и 1 ч.л. соли.

- Пейте много жидкости. Норма взрослого 2,5-3 литра в день, а для ребенка по 100-150 мл/кг в сутки. Соблюдение этого правила помогает вывести из организма вредные продукты жизнедеятельности вирусов, снизить алергизацию организма и не допустить появление осложнений. Пить можно чистую воду, компоты, соки, морсы, чаи.

- Пища должна быть теплой, но не горячей, чтобы не раздражать воспаленное горло. По этой же причине желательно, чтобы блюда были протертые и полужидкие (супы-пюре или молочные каши). Такая пища легко глотается, не раздражая слизистую оболочку рта.

- В качестве гарнира подойдут любые полужидкие каши: рисовая, гречневая, пшенная.

- Хорошо поднимают иммунитет кисломолочные продукты, особенно кефир, наринэ и домашние йогурты.

- Для укрепления иммунитета нужны белковые блюда из нежирного протертого мяса и рыбы (паровые котлеты, паштет или суфле). А также омлеты, творог в натуральном виде или в запеканке с крупами и ягодами.

Патогенез

Инкубационный период (8-17 дней). Проникновение вируса в клетки эпителия слизистых оболочек рото- и носоглотки, конъюнктив глаз, ВДП, ЖКТ. Репликация вируса в области входных ворот инфекции с образованием симпластов. Лимфогенная диссеминация с увеличением числа очагов репликации вируса в области входных ворот. Сенсибилизация макроорганизма.

Начальный период (катаральный) период, 3-4 (до  дня. Иммуноопосредованный цитолиз контаминированных в инкубационном периоде эпителиоцитов в области входных ворот. Выделение провоспалительных цитокинов. Развитие интоксикационного, респираторного (ринита, фарингита, ларингита, трахеита, бронхита) синдромов, конъюнктивита, появление энантемы. Виремия. Гематогенная диссеминация вируса с образованием вторичных очагов репликации вируса, в том числе в слизистых ВДП, ЖКТ, эпителии мальпигиевого слоя кожи лица, туловища и конечностей, крайне редко — в нейроглии.

дня. Иммуноопосредованный цитолиз контаминированных в инкубационном периоде эпителиоцитов в области входных ворот. Выделение провоспалительных цитокинов. Развитие интоксикационного, респираторного (ринита, фарингита, ларингита, трахеита, бронхита) синдромов, конъюнктивита, появление энантемы. Виремия. Гематогенная диссеминация вируса с образованием вторичных очагов репликации вируса, в том числе в слизистых ВДП, ЖКТ, эпителии мальпигиевого слоя кожи лица, туловища и конечностей, крайне редко — в нейроглии.

Период разгара (период сыпи) 3-4 дня. Продолжающаяся виремия. Иммуно-опосредованный цитолиз во вторичных очагах репликации вируса — в том числе последовательно кожи головы, шеи, туловища, конечностей. Поэтапное (“сверху вниз”) распространение экзантемы. Нарастание интоксикационного, респираторного синдромов, возможно появление диареи. Проявление иммуносупрессивного действия вируса. Формирование “коревой анергии”. Анергия проявляется, в том числе, исчезновением кожно-аллергических реакций на туберкулин, токсоплазмин у инфицированных лиц. Риск появления бактериальных осложнений.

Период реконвалесценции (период пигментации) 5-8 дней. Дальнейшее формирование иммунитета. Элиминация вируса. Десквамация, пигментация эпителия кожи. Репаративные процессы в органах- мишенях.

Профилактические меры

Профилактика кори у детей включает несколько важных моментов.

- Вакцинация. Самая эффективная защита — вакцина. Она может быть однокомпонентной и многокомпонентной (КПК, или корь, паротит, краснуха). Прививка проводится в 1 год, затем повторно в 6 лет. У 10% привитых детей может проявиться легкая форма инфекции с незначительной сыпью и повышением температуры. В этот момент дети считаются незаразными. В связи с массовым отказом от прививок в России участились случаи заболевания корью. По статистике 80% малышей, перенесших это заболевание, не были привиты.

- Прием иммуноглобулина, или пассивная иммунизация. Если известно, что ребенок контактировал с носителем кори или находился в очаге заболевания, можно применить иммуноглобулин, который дает иммунитет от инфекции в течение одного месяца.

- Карантин. В детском коллективе, где зафиксирован случай заболевания корью, проводятся противоэпидемические меры и ежедневный профилактический осмотр детей. Ребенок считается заразным за несколько дней до возникновения первых симптомов, а также в течение 5 суток после появления первой сыпи на коже. Пребывание в детском коллективе запрещено. Карантин проводится только для непривитых детей младше 17 лет.

Повторное заболевание корью встречается в крайне редких случаях. После перенесенного заболевания иммунитет пожизненный. После прививки сохраняется стойкий иммунитет на протяжении 15 лет.

Вакцинация

В России плановая вакцинация против кори проводится одновременно с вакцинацией от других детских инфекций — эпидемического паротита и краснухи. Первую прививку делают малышам в возрасте 12 месяцев. В это время в их организме практически полностью исчезают защитные антитела, которые они получили от матерей. Ревакцинацию выполняют перед поступлением ребенка в школу — в 6 лет.

Плановая вакцинация против кори также проводится всем взрослым до 35 лет, если ранее они не болели корью и не делали прививку.

Лучшая защита от кори — вакцинация. Фото: Amaviael / Depositphotos

Прививка против кори обычно хорошо переносится. Могут быть побочные эффекты — незначительное повышение температуры тела и легкая болезненность в месте инъекции.

Ревакцинация — раз в 10 лет

Результаты некоторых исследований показывают, что через 10 лет после вакцинации в крови у 30–40% людей уровень антител снижается настолько, что организм уже не может обеспечить защиту против кори¹. Поэтому взрослым рекомендуется проводить ревакцинацию каждые 10 лет. Особенно важна она для работников сферы образования, коммунального хозяйства, социальной защиты, здравоохранения.

Патоморфология

Типичным в патоморфологии кори является поражения эпителия слизистых оболочек и кожи с образованием симпластов, выявляемых на ранних этапах заболевания. Иммуно-опосредованный цитолиз пораженного эпителия приводит к деструктивным и воспалительным процессам. Для кори характерно серозно-эксудативное (катаральное) воспаление слизистых оболочек носо- и ротоглотки, гортани, трахеи, бронхов, а так же желудочно-кишечного тракта — полнокровие, отёк с вакуолизацией клеток эпителия, небольшие лимфогистиоцитарные инфильтраты.

Патогномоничная для начального периода кори энантема на слизистых оболочках ротовой полости представлена участками серозного воспаления с поверхностными некрозами эпителия; при их локализации на слизистой щёк — напротив нижних моляров — их называют пятнами Бельского-Филатова- Коплика.

В периоде разгара на коже больного появляется экзантема — гнёздный инфекционный дерматит, представленный очагами экссудативного периваскулярного воспаления с гистио-лимфоцитарной инфильтрацией, преимущественно в мальпигиевом слое. Диапедез эритроцитов в воспалительный очаг, их последующий гемолиз с накоплением гемосидерина, объясняют последующую пигментацию сыпи. Очаги деструкции эпителия слизистых и кожи обусловливают последующее отрубевидное шелушение.

В лёгочной ткани отмечается клеточная инфильтрация межуточной ткани, продуктивно-инфильтративная реакция перибронхиальной и междольковой соединительной ткани, нарушение лимфо- и кровообращения.

Изменения со стороны ЦНС могут проявляться коревой энцефалопатией, обусловленной дисциркуляторными нарушениями (стазы) с последующим развитием дистрофических изменений нервных клеток невоспалительного характера. Крайне редко (1 на 10000 заболевших) наблюдается развитие серозного менингита, энцефалита, менингоэнцефалита с очаговой пролиферацией глии, периваскулярной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, очагами демиелинизации. Вирус кори способен проникать в нервные клетки, в которых обнаруживается в составе эозинофильных включений.

Коревая инфекция может служить примером вирусной персистенции. В одном из 300000 случаев через 5-10 лет после перенесенной кори развивается прогрессирующее неврологическое заболевание — подострый скперозирующий панэнцефалит (ПСПЭ), квалифицируемый как медленная вирусная инфекция. Гистологически и вирусологически в нейронах и астроцитах больных, умерших от ПСПЭ, выявлены внутриядерные и цитоплазматические включения, из которых выделен вирус кори. При жизни у них выявлялись высокие титры антитела к антигенам вируса кори.