| 05.12.2019

«Дипиридамол» является препаратом, который выписывают будущим мамам при плацентарной недостаточности, повышении давления крови и разных нарушениях кровообращения. С помощью этого лекарства устраняют многие проблемы, способные повлиять на нормальное вынашивание. Применение данного лекарства во время ожидания ребенка рекомендуется только после назначения врача.

Благодаря этому лекарству:

| расширяются сосуды сердца | усиливается скорость кровотока | кровь лучше наполняется кислородом |

| тонизируются сосудистые стенки | предотвращается образование тромбов | улучшаются метаболические процессы |

Введение

Дипиридамол (код АТХ: B01AC07) — вазодилатирующее средство. Является антагонистом эндогенного агреганта аденозиндифосфата (АДФ), ингибирует фосфодиэстеразу, при этом снижается освобождение из тромбоцитов активаторов агрегации — тромбоксана, АДФ, серотонина и др., увеличивает синтез простациклина PgI2 эндотелием сосудистой ткани, что препятствует агрегации тромбоцитов. Зарегистрирован в Российской Федерации для лечения и профилактики нарушений мозгового кровообращения (по ишемическому типу), дисциркуляторной энцефалопатии, профилактики артериальных и венозных тромбозов и их осложнений; профилактики плацентарной недостаточности; тромбоэмболии после протезирования клапанов сердца, в комплексной терапии нарушений микроциркуляции любого генеза [1], а также для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ. В других странах, например, Беларуси [2], США [3], показание для лечения и профилактики вирусных инфекций не зарегистрировано.

Плейотропные эффекты дипиридамола: клинические перспективы

Дипиридамол, оказывающий антитромботическое действие, успешно используется для вторичной профилактики ишемического инсульта. Прогрессированию цереброваскулярной болезни способствуют атеросклероз и тромбоз, важную роль в развитии которых играют воспаление и окислительный стресс. Результаты исследований свидетельствуют, что дипиридамол обладает противовоспалительным, антиоксидантным и антипролиферативным свойством. Указанные потенциальные эффекты позволяют минимизировать риск прогрессирования цереброваскулярной болезни и улучшить результаты лечения.

Дипиридамол был выведен на мировой рынок в 1960-е гг. как коронарный вазодилататор. И уже более полстолетия успешно используется как вазодилататор и антиагрегант.

В настоящее время доказана эффективность нескольких антиагрегантных препаратов и их комбинаций в отношении редукции рисков повторных церебральных ишемических событий у пациентов, перенесших ишемический инсульт или транзиторную ишемическую атаку некардиоэмболической природы [1]. Однако наиболее широкое применение получили ацетилсалициловая кислота (АСК), клопидогрел и комбинация дипиридамола с АСК.

Преимуществом антиагрегантных препаратов является минимизация риска прогрессирования заболевания в долговременной перспективе у лиц, перенесших инсульт. Предполагают, что это связано с дополнительными эффектами антиагрегантов.

Плейотропные эффекты дипиридамола продолжают оставаться предметом как клинических, так и экспериментальных исследований на протяжении последних десятилетий.

Антитромбоцитарный эффект

Дипиридамол – классический представитель антиагрегантных препаратов, отличающийся от классического аспирина меньшей способностью к индуцированию кровотечения. Другими преимуществами дипиридамола перед АСК считаются отсутствие гастротоксичности и возможность управлять антитромботическим эффектом путем коррекции дозы.

Основное показание для назначения дипиридамола – первичная и вторичная профилактика ишемических событий, в том числе инсульта. С возрастом польза антиагрегантной терапии увеличивается, однако значительно повышается ее риск. Поэтому именно пожилые люди нуждаются в наиболее безопасных препаратах, таких как дипиридамол. Дипиридамол также показан при непереносимости АСК, сопутствующем лечении ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. Кроме того, дипиридамол является важным компонентом двойной антиагрегантной терапии (одновременное применение низких доз АСК и дипиридамола).

Профилактическое и терапевтическое действие дипиридамола реализуется через антитромбоцитарный и нейропротективный эффект. Антитромбоцитарный эффект связан с ингибированием фосфодиэстеразы тромбоцитов. Именно ингибиция фосфодиэстеразы обратимо влияет на агрегацию тромбоцитов. В то же время большинство исследований демонстрируют поливалентное действие дипиридамола. Помимо подавления активности тромбоцитарной фосфодиэстеразы он является конкурентным ингибитором аденозиндезаминазы.

В 1967 г. H.J. Aledort и L.M. Aledort установили, что антитромбоцитарный эффект аспирина может нивелироваться аденозиндифосфатом, который выделяется из активированных тромбоцитов клеток и принимает участие в формировании тромба [2]. Дипиридамол нарушает агрегацию тромбоцитов, ингибируя выработку аденозиндифосфата. Дипиридамол в первую очередь рассматривается как ингибитор поглощения аденозина эритроцитами и эндотелиальными клетками, таким образом увеличивая плазменную концентрацию аденозина. Действуя через трансмембранные рецепторы, аденозин стимулирует аденилатциклазу в тромбоцитах, что приводит к повышению уровня циклического аденозинмонофосфата и ингибированию фосфодиэстеразы циклического гуанозинмонофосфата. В результате усиливаются эффекты оксида азота, потенциального вазодилататора и ингибитора тромбоцитарной активации.

Влияние на активацию тромбоцитов – основная точка приложения дипиридамола. Изменение динамики тромбоцитарной активности и васкулярной реактивности способствует улучшению церебральной перфузии [3]. Это подтверждают результаты исследований на животных моделях. Так, на модели эмболической окклюзии средней мозговой артерии кролика установлено, что лучшие показатели перфузии в острый период инсульта наблюдаются у животных, которые за 24 часа до указанного события получали дипиридамол, по сравнению с нелечеными животными [4]. Данная модель имитирует клиническую ситуацию, когда пациент переносит инсульт на фоне применения дипиридамола в качестве вторичной профилактики инсульта. Следовательно, лечение дипиридамолом снижает тяжесть и последствия острой дисгемии.

В 1980-х гг. был открыт еще один антитромботический механизм действия дипиридамола – увеличение выброса активатора плазминогена, важнейшего энзима фибринолиза [5]. В дальнейшем было выявлено, что активатор плазминогена в эндотелии капилляров мозга повышается при добавлении в тканевую культуру дипиридамола. В эксперименте у получавших дипиридамол животных во время эвтаназии также наблюдалась редукция размера введенного сгустка крови.

Таким образом, антитромботический эффект дипиридамола реализуется через два дополняющих друг друга механизма: антиагрегантное действие, которое препятствует формированию тромба, и действие, связанное с активацией плазмина, приводящей к редукции образовавшегося тромба.

Более чем 30-летний период применения дипиридамола подтверждает его роль в профилактике инсульта. В крупномасштабном рандомизированном исследовании ESPS2, включившем 6602 пациента, перенесших транзиторную ишемическую атаку или ишемический инсульт, эффективность монотерапии дипиридамолом в дозе 400 мг/сут была сопоставима с эффективностью монотерапии АСК [6]. В клинических исследованиях ESPS2 [6] и ESPRIT [7] эффективность комбинированной терапии дипиридамолом в дозе 400 мг/сут и АСК в дозе 50 мг/сут была достоверно выше таковой монотерапии АСК в дозе 50 мг/сут. Так, в исследовании ESPS2 комбинированная терапия снижала риск повторного инсульта по сравнению с приемом плацебо на 37%, по сравнению с приемом АСК – на 18%. Частота геморрагических осложнений была одинаковой во всех группах [6]. Кроме того, по данным метаанализа этих исследований [8], относительный риск для комбинированной конечной точки, включавшей инсульт, инфаркт миокарда и смерть от сосудистых событий, был достоверно ниже в группах комбинированной терапии.

Дипиридамол и эндотелиальная функция

Эндотелий контролирует рост гладкомышечных клеток и ангиогенез, тромбообразование, фибринолиз и многие другие процессы, регулирует сосудистый тонус через высвобождение сосудорасширяющих (монооксид азота, простациклин I2, натрийуретический пептид С, кинины) и сосудосуживающих (эндотелин 1, тромбоксан А2, ангиотензин 2) факторов и модулирует сократительную активность гладкомышечных клеток.

В физиологических условиях преобладает высвобождение релаксирующих факторов, что обеспечивает нормальную дилатацию сосуда. При различных сосудистых заболеваниях способность эндотелиальных клеток высвобождать релаксирующие факторы снижается, а высвобождение сосудосуживающих факторов сохраняется или увеличивается, то есть развивается дисфункция эндотелия. Нарушение эндотелийзависимой вазодилатации, в первую очередь за счет снижения биодоступности оксида азота, приводит к вазоконстрикции, локальным иммунологическим воспалительным реакциям, агрегации тромбоцитов, образованию тромбов.

Результаты ряда исследований продемонстрировали, что дипиридамол усиливает опосредованный оксидом азота вазодилататорный эффект [9]. Кроме того, в терапевтических концентрациях дипиридамол подавляет образование эндотелиальных клеток, выделяющих активные формы кислорода, что улучшает окислительно-восстановительный баланс эндотелия. Таким образом, дипиридамол одновременно регулирует и опосредованную оксидом азота вазодилатацию, и выделение супероксида из эндотелия [10]. Комбинированный антиагрегантный и вазодилататорный эффект дипиридамола способствует улучшению перфузии ткани.

Антиоксидантный эффект

В последние годы получено большое количество доказательств того, что болезни позднего возраста и окислительный стресс ассоциированы со значительными цереброваскулярными изменениями. Перекисное окисление считается одним из значимых звеньев активации генных реакций, кодирующих апоптоз. Фокальный окислительный стресс может привести к дисфункции эндотелиальных клеток и усилить тромбообразование. Эндотелиальная дисфункция способна значительно влиять на степень поражения мозговой ткани при ишемии.

Окислительный стресс как основной механизм повреждения клеток – это причина как острых, так и хронических нарушений мозгового кровообращения. Острый ишемический процесс запускает каскад реакций, в том числе окислительный стресс. Часть из них завершается в остром периоде, часть сохраняется на определенный срок и способствует усугублению процессов апоптоза клеток. В результате нарастают признаки хронической недостаточности мозгового кровообращения [11]. В условиях хронической гипоперфузии энергетическое обеспечение мозга снижается, компенсаторные возможности антиоксидантных систем истощаются.

Ишемический инсульт в большинстве случаев развивается уже на фоне произошедших патологических изменений. Как правило, у таких больных отмечаются морфофункциональные и гистохимические изменения, которые обусловлены предшествующим дисциркуляторным процессом. Его признаки существенно нарастают в постинсультном периоде.

Несмотря на универсальность, повреждающий эффект окислительного стресса всегда индивидуален. Его особенности определяются фоновым состоянием метаболизма мозга, а также статусом и реактивностью антиоксидантных систем.

Лимитирование окислительного стресса в острую фазу ишемии, предотвращение повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера (блокирование свободных окислительных радикалов и перекисных субстанций, которые продуцируются при ишемии) могут улучшить клинический исход. Следовательно, можно предполагать терапевтическую пользу антиоксидантов в острой и хронической стадии ишемии головного мозга. В настоящее время стратификация больных с высоким риском неблагоприятного течения окислительного стресса и показания для проведения антиоксидантной и нейропротективной терапии у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией недостаточно разработаны. Однако собранные данные позволяют выделить целевые группы больных дисциркуляторной энцефалопатией в зависимости от про/антиоксидантного состояния.

Среди основных клинических факторов, способствующих развитию окислительного стресса у больных, страдающих хронической ишемией мозга, указывают:

- возраст старше 60 лет;

- артериальную гипертензию;

- артериальную гипертензию в сочетании с атеросклерозом;

- коронарную болезнь сердца с изменением геометрических параметров сердца;

- дислипидемию; гипергомоцистеинемию;

- сахарный диабет второго типа;

- избыточную массу тела.

Как потенциальный окислительный агент, передающий электроны от гидрофильных и гидрофобных молекул, дипиридамол устраняет продукты свободнорадикального окисления, вследствие чего повышается васкулярная протекция. Протективный эффект дипиридамола отмечается преимущественно в отношении перекисного окисления мембран и митохондриальных липидов эритроцитов и других клеток крови [12]. Кроме того, дипиридамол ингибирует образование свободных радикалов в тромбоцитах и эндотелиальных клетках. Это приводит к улучшению окислительно-восстановительных клеточных реакций. Во многих экспериментальных исследованиях продемонстрировано, что нейтрализация свободных радикалов предупреждает развитие патологической вазореактивности и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера [13, 14]. На экспериментальных моделях сахарного диабета низкие дозы дипиридамола оказались эффективными в предотвращении индуцированной ангиопатии и нефропатии за счет снижения вазоренального окислительного стресса [15].

Открытые более 20 лет назад антиоксидантные свойства дипиридамола продолжают активно изучаться как в экспериментах на животных моделях, так и в клинической практике [16].

Противовоспалительный эффект

Согласно современному представлению о патогенезе цереброваскулярной болезни главную роль в формировании тромба и соответственно тяжести инсульта играют воспалительные реакции.

Атеротромботический генез острой дисгемии – самый распространенный механизм развития ишемического инсульта. Этот процесс характеризуется тромбообразованием и воспалением, обусловленным взаимодействием тромбоцитов и лейкоцитов в зоне васкулярного повреждения [17]. Клинически значимые симптомы церебральной ишемии редко являются результатом окклюзии сосуда растущей атеросклеротической бляшкой. Значительно чаще – результатом эмболизации сосуда фрагментами поврежденной бляшки или сгустками элементов крови. Реперфузия тромбированного сосуда приводит к острому воспалительному ответу, который служит дополнительным фактором повреждения эндотелиальных, микроглиальных и нейрональных клеток [18].

Выделяют постреперфузионный воспалительный транзиторный ответ, который индуцируется цитокинами, интерлейкином 1-бета, фактором некроза опухоли, и хронический ответ, связанный с интерлейкином 6 или 8. Последний участвует в регуляции выделения фибриногена и молекул адгезии [19].

Кроме того, собственно воспалительные реакции могут быть дополнительной причиной окислительного стресса, приводящего к эндотелиальной дисфункции и активации тромбоцитов.

В настоящее время антиагреганты рассматривают как потенциальные модуляторы воспалительного ответа в период ишемического инсульта. На экспериментальных моделях показано, что дипиридамол редуцирует экспрессию межклеточных молекул адгезии и матрикса металлопротеиназ в эндотелиальных клетках мозга [20]. Дипиридамол также ингибирует действие фактора некроза опухоли. При этом блокирование интерлейкина 6 и фактора некроза опухоли усиливается при использовании комбинации дипиридамола с АСК [10]. Межклеточные молекулы адгезии – это лиганды для лейкоцитов. Они могут контролировать миграцию воспалительных клеток через гематоэнцефалический барьер. В свою очередь матриксы металлопротеиназ дестабилизируют атеросклеротическую бляшку, прорывают гематоэнцефалический барьер, поддерживают отек, микрогеморрагии, способствуют апоптозу.

На животных моделях доказано, что у леченных дипиридамолом животных меньше объем зоны, поврежденной ишемией, и реже наблюдаются микрогеморрагии в тканях, окружающих зону инфаркта. Эти факты коррелируют с лучшими показателями выживаемости.

Повышенный уровень аденозина, индуцированный дипиридамолом, способствует ингибированию активации нейтрофилов посредством редукции экспрессии нейтрофильных молекул адгезии. Нейтрофилы в числе первых кровяных клеток инфильтрируют ишемическую зону повреждения на основе хемотаксиса. Локальное повышение нейтрофильной концентрации может способствовать образованию атеросклеротических бляшек в капиллярном русле и усилению проницаемости микрососудов. В свою очередь экспрессия нейтрофильных медиаторов, включая активацию окислительных субстанций и цитокинов, может приводить к нарушению гематоэнцефалического барьера.

Изучение эффектов дипиридамола показало, что образцы ишемизированной ткани животных, получавших препарат, прокрашиваются нейтрофильными красителями в минимальной степени. Нейтрофилы обычно ассоциируются с острым воспалением, их наличие в подострой стадии инсульта свидетельствует о пролонгировании воспалительных процессов. Дипиридамол может минимизировать воспалительные процессы, инициированные нейтрофилами во время подострой фазы.

Важнейшее свойство дипиридамола – его способность увеличивать образование эндотелиального фактора роста и стимулировать развитие капиллярной сети за счет действия аденозина на аденозиновые рецепторы в капиллярах. Этот эффект важен для пациентов с ишемической болезнью сердца – повышается толерантность к физической нагрузке, у пациентов с левожелудочковой дисфункцией увеличивается фракция выброса.

Заключение

Нейропротективные эффекты дипиридамола связаны с супрессией воспалительных процессов, которые прямо и опосредованно влияют на формирование тромба и васкулярный эндотелий.

Результаты текущих исследований доказали, что дипиридамол обладает дополнительными преимуществами. В первую очередь он прямо и опосредованно воздействует на эндотелий, ингибирует пролиферацию. Кроме того, дипиридамол характеризуется антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Эти свойства требуют дальнейшего изучения.

Указанные эффекты дипиридамола дополняют механизмы действия АСК, что служит аргументом в пользу применения их комбинации для вторичной профилактики инсульта. Первичная профилактика может проводиться только дипиридамолом по 25 или 75 мг три раза в сутки. Показанием для назначения высокой дозы служит длительное течение заболевания и наличие повторных эпизодов острой дисгемии [21].

Дополнительным показанием к назначению дипиридамола являются факторы, способные привести к развитию выраженного окислительного стресса: возраст старше 60 лет, нестабильность системной гемодинамики (артериальная гипертензия, коронарная болезнь сердца, с изменением геометрических параметров сердца), дисметаболические состояния (дислипидемия, гипергомоцистеинемия, сахарный диабет 2 типа, избыточная масса тела).

Несмотря на многочисленные исследования и многолетний опыт применения дипиридамола, по-прежнему актуально определение клинических мишеней для его плейотропных эффектов.

Возможность применения у пациентов с COVID-19

Предпосылками к применению дипиридамола при COVID-19, в патогенезе которого большую роль играют повреждения эндотелия и гиперкоагуляция [4], а также так называемое «тромбовоспаление» [5], являются его антитромботическая, противовоспалительная, антиоксидантная и сосудорасширяющая активность [6][7][8][9][10], иммуномодулирующее [1][11], антифибротическое [12], кардиопротективное действие [13], способность улучшать почечную функцию [14][15], а также противовирусная активность в отношение вируса гриппа A [16][17], менговируса [18], вируса простого герпеса [19], ВИЧ [20], ОРВИ [21][23], продемонстрированная как в лабораторных условиях, так и в клинике, в том числе у детей [24].

Возможный механизм противовирусного действия в отношение SARS-CoV-2 — неспецифический иммунитет (индукция ИФН-α и -γ) [1], связывание протеазы Mpro SARS-CoV-2 с последующим подавлением репликации вируса, стимуляция ответа на ИФН I типа in vitro [25].

Нами обнаружено одно клиническое исследование (КИ) эффективности дипиридамола при леченииCOVID-19. В многоцентровом параллельном рандомизированном контролируемом КИ с участием 31 пациента с COVID-19 [26] применялся дипиридамол в сравнении с контролем. Добавление дипиридамола в дозе 150 мг/сут в течение 14 дней к стандартной терапии (рибавирин 500 мг каждые 12 ч, метилпреднизолона натрия сукцинат по 40 мг 4 р/д) статистически значимо не влияло на частоту клинического излечения и ремиссии у пациентов с лёгким и тяжёлым течением заболевания (отношение шансов 23,75; p=0,06). 7 из 8 (87,5 %) пациентов с тяжёлым течением, получавших дипиридамол, вылечились и были выписаны, 1 пациент (12,5 %) находился в клинической ремиссии. В группе контроля 4 из 12 (33,3 %) тяжёлобольных пациента были выписаны, 2 (16,7 %) пациента в стадии ремиссии, 2 (16,7 %) пациента скончались. Среднее время выявления вирусной РНК (качественным методом) сократилось на 1,6 дня по сравнению с контролем. Уровень D-димера исходно был повышен у 50 % тяжелобольных пациентов в группе дипиридамола и у 42 % в группе контроля. В динамике уровень D димера снизился в группе дипиридамола, при росте в группе контроля (p<0,05), увеличился уровень лимфоцитов и тромбоцитов (ns). У всех пациентов в группе лечения наблюдалось улучшение картины на компьютерной томограмме, в группе контроля у 1 пациента из 12 наблюдалось прогрессирование. Из двух критически больных пациентов, получавших дипиридамол, один мужчина 70 лет, с гипоксией и полиорганной дисфункцией при поступлении, высоким уровнем D-димера 16,2 мг/л, лимфопенией 0,37 × 109/л, стабильно низкой сатурацией кислорода скончался через 5 дней после начала приёма. Второй пациент, также с низкой сатурацией кислорода и высоким уровнем D-димера (8,83 мг/л) на момент подачи рукописи находился в стационаре в ремиссии. Авторы считают, что дипиридамол должен быть назначен до перехода в критическое состояние.

Дипиридамол включён в Протокол лечения COVID-19 Медицинского центра МГУ в базовую схему лечения госпитализированных пациентов средней и тяжёлой степени, а также амбулаторных пациентов лёгкой и средней тяжести в комплексной терапии. Режим назначения дипиридамола — по 75 мг 2 р/д в 1й день, далее по 150 мг 2 р/д [27].

Последствия лечения дипиридамолом

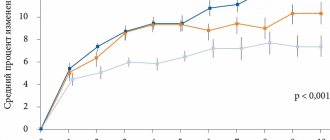

Как влияет комбинация дипиридамола и АСК на организм человека, было выявлено в ходе исследования, участниками которого стало 36 человек (18 мужского и 18 женского пола). Изучение действия этих двух средств происходило в амбулаторных условиях. Участники эксперимента принимали препараты утром (под наблюдением медицинского персонала) и вечером. С утра также производился забор крови. Утренняя доза на 5-ый день была последней. Дальше начинался «отмывочный» период. Через 72 часа после последнего приема 5-дневный курс повторялся. Целью такого исследования было выявить, как взаимодействуют эти медикаменты при одновременном приеме и как они влияют на организм. Ученых интересовало по каким причинам возникает сильная головная боль.

Анализ показателей

На протяжении всего эксперимента участники ежедневно отвечали на вопрос по поводу своего самочувствия. Нужно было выявить неблагоприятные события и оценить степень их проявления. Всё это делалось согласно классификации ВОЗ. Одним из таких событий в работе центральной нервной системы стала головная боль. 1 случай зафиксирован не был из-за этиологии симптома – грипп.

Для выявления причин, по которым начинает болеть голова, было определено несколько факторов, каждый из которых мог тем или иным образом влиять на самочувствие участника исследования. Среди них:

- Концентрация препарата в организме;

- Лечение одним из используемых лекарственных средств;

- Дальнейший период лечения;

- Когорта пациентов.

Чтобы понять, как связана головная боль с каждым из этих факторов, ученые провели анализ. Зависимой переменной стала степень тяжести и длительность боли. Именно эти показатели в полной мере отражают дискомфорт каждого из участников. Независимые переменные тоже были. Для оценки тяжести головной боли использовались логистические единицы. Шкала состояла из 4 категорий: «нет», «легкая», «средней тяжести», «тяжелая». Данные нужно было вносить ежедневно. Пациенты делали это на протяжении первых 4 дней.

Результаты

Об искомом симптоме сообщило 72% участников. По характеру боль была легкой, переходящей и не требовала приема специальных препаратов для её ликвидации. Сильный дискомфорт испытало 2 человека, что вынудило их прервать эксперимент и выйти из него. Еще 1 участник покинул исследования по другим неблагоприятным событиям, которые возникли в результате приема дипиридамола и АСК.

Как стало известно в результате анализа конечных показателей эксперимента, головная боль проходила в первые дни терапии. Симптом слабее проявлялся не только к концу приема препаратов, но и в «отмывочный» период. Чаще всего, голова начинала болеть утром, спустя 2-3 часа после приема. Примерно то же самое наблюдалось в вечерние часы после очередной дозы, хотя боль была слабо выраженной. Кстати, именно в это время концентрация активных компонентов препарата была максимальной.

Вывод

36 человек, которые участвовали в исследовании, стали ярким примером того, что терапия дипиридамолом может привести к таким негативным последствиям. Ученые считают, что конечные показатели, полученные в результате эксперимента, будут отличаться, если в качестве добровольцев позвать не молодых и здоровых взрослых людей, а пожилых пациентов, которые перенесли инсульт.

Чаще всего головная боль возникала в первый день, тогда как в последующий дискомфорт уменьшался. Как сильно повлиял на эти изменения прием препарата, установить сложно, так как на самочувствие больного воздействовал и ряд других факторов. Например, добровольцы, которые перестали принимать кофеин, в 52% случаев испытали головную боль. В данном случае она связана с синдромом отмены. Но, как показал эксперимент, подобный симптом – это исключительно побочное явление приема дипиридамола. Он уменьшается в процессе терапии, как по длительности проявления, так и по своей интенсивности.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Безопасность дипиридамола

Согласно инструкции по медицинскому применению, при использовании терапевтических доз побочные эффекты обычно не выражены и носят преходящий характер, исчезают при длительном применении препарата [1]. Возможны тахикардия, брадикардия, «приливы» крови к лицу, гипотензия; синдром коронарного обкрадывания (при дозе более 225 мг/сут), диспепсия; тромбоцитопения, кровоточивость, слабость, головокружение, шум в голове, головная боль, мигрень, ощущение заложенности уха, артрит, миалгия, ринит, аллергические реакции. Дипиридамол противопоказан при тяжёлой сердечно сосудистой патологии, тяжёлых нарушениях сердечного ритма; тяжёлой артериальной гипертензии; артериальной гипотензии, коллапсе; ХОБЛ; склонности к кровотечениям; печёночной и/или почечной недостаточности; гиперчувствительности к компонентам препарата; непереносимости фруктозы, лактозы, дефиците сахаразы/изомальтазы, лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбции; у детей до 12 лет. Применение препарата при беременности и лактации возможно, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.