Эпилептический статус — это состояние, которое характеризуется часто повторяющимися или непрерывными эпилептическими приступами с длительностью до получаса.

При этом каждый новый припадок возникает ранее, чем больной успевает выйти из предыдущего. Во время между приступами сознание остаётся неясным, а также сохраняются признаки комы, для которых присуще нарушение тока крови по сосудам и расстройство дыхательной функции.

Эпистатус является наиболее распространённым неврологическим состоянием. Частота встречаемости этой патологии составляет приблизительно 20 случаев на 100000 человек.

В половине случаев ЭС возникает у деток раннего возраста. Среди людей, страдающих эпилепсией, это состояние чаще отмечается у детей, чем у взрослых (в соотношении 15-25% к 5%).

Около 7% больных эпилепсией имеют в анамнезе от одного до трёх приступов ЭС за всё время своей болезни.

Что является провоцирующим фактором?

Основная причина возникновения ЭС заключается в отмене принимаемых медикаментозных препаратов, действие которых направлено на угнетение эпилептических приступов.

Однако эпилептический статус может возникать не только на фоне эпилепсии, но и по причине поражений головного мозга, среди которых:

- травма головы;

- интоксикация;

- внутричерепная злокачественная опухоль;

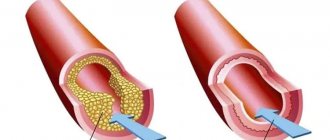

- нарушение кровообращения в мозге;

- инфекция;

- водянка головного мозга (энцефалопатия);

- абстинентный синдром;

- осложнения сахарного диабета;

- гематома.

Частота возникновения эпистатуса без предрасполагающего фактора — эпилепсии равна примерно 50%.

Причины эпилептического статуса

Действие медикаментозных препаратов, которые принимает больной эпилепсией, направлено на ингибирование приступов. Если пациент самостоятельно отказывается от прописанных для лечения лекарств, то данное действие может спровоцировать возникновение ЭС.

Эпистатус также может возникнуть, например, при патологиях головного мозга:

- Злокачественных новообразованиях;

- Абстинентном синдроме;

- Инфекциях, интоксикациях, гематомах и энцефалопатии;

- Нарушениях периферического кровообращения.

Эпилептический статус может появиться и у пациентов, болеющих сахарным диабетом. Диабет страшен своими осложнениями, в числе которых может наблюдаться ЭС.

Разновидности и стадии эпистатуса

Вариативность видов эпилептических припадков обуславливает формирование различных клинических форм ЭС. Их делят на две основные группы — судорожные и бессудорожные припадки.

По классификации выделяют следующие виды эпилептического статуса:

- Генерализованный

ЭС — характеризуется развёрнутыми тонико-клоническими судорогами с бессознательным состоянием. - Не полностью генерализованный

ЭС — характеризуется нетипичными мышечными спазмами с полной потерей сознания. Тонический статус наиболее часто встречается среди детей с синдромом Ленннокса-Гасто. Может наблюдаться в разных возрастах. Клонический статус наблюдается при эпилепсии у грудничков, а также при конвульсиях с высокой температурой у маленьких деток. Миоклонический статус проявляется постоянными или эпизодическими мышечными подёргиваниями. - Статус фокальных пароксизмов

протекает по типу эпилепсии Джексона с мышечным сокращением определённой локализации, например, только мышц лица, одной конечности или половины тела. При этом утраты сознания может не возникать. - Абсансный или бессудорожный статус

— сопровождается полной потерей сознания без мышечных сокращений. Такие приступы характеризуются наиболее лёгким течением, однако из-за отсутствия судорог, постановка диагноза может быть затруднена. - Парциальный статус

характеризуется неосознанными и автоматическими действиями при полной или неполной потере сознания.

Также выделяют стадии развития эпистатуса:

- предстатус

— длится 1-10 минут; - начальная

— длится от 10 минут до полу-часа; - развернутая

— длится от полу-часа до часа; - рефрактерная

— длится более часа.

Общая часть (немного теории)

Эпилептический статус (или эпистатус) — это синдром, который может встретиться при различных заболеваниях головного мозга (далее для краткости — просто «мозга») и системных заболеваниях организма в целом. Вот примеры причин, которые могут вызвать эпистатус:

— эпилепсия (как правило, к эпистатусу ведет нарушение регулярности приема антиэпилептических препаратов);

— черепно-мозговая травма;

— опухоль или другое объемное образование мозга;

— воспалительные заболевания мозга и его оболочек;

— острое нарушение мозгового кровообращения;

— рубцово-спаечные нарушения церебральной ликвородинамики;

— дисметаболические состояния (алкогольная абстиненция, диабет, порфирия, острая надпочечниковая или тиреоидная недостаточность, уремия, эклампсия, острая гипогликемия и др.);

— отравления;

— общие инфекции, особенно с тяжелой интоксикацией и гипертермией.

В основе эпистатуса лежит непрерывная (или прерывистая, но часто повторяющаяся) пароксизмальная коллективная электрическая активность нейронов головного мозга. В зависимости от степени вовлечения разных отделов мозга в эту активность (иными словами, в зависимости от степени генерализации припадков) характер эпистатуса может быть различным. Клинически можно различить как минимум следующие четыре разновидности эпистатуса, причем в подразделения психореаниматологии попадают чаще всего с двумя первыми:

— статус полностью генерализованных («развернутых», grand mal) судорожных припадков — регулярно повторяющиеся припадки с тонической и клонической фазами и полным выключением сознания;

— статус неполностью генерализованных судорожных припадков — регулярно повторяющиеся припадки с атипичной мышечной активностью (например, изолированные сокращения отдельных мышечных групп, только тонические или только клонические судороги) и полным выключением сознания;

— статус фокальных (или джексоновских) припадков с изолированными непрекращающимися судорогами в определенной группе мышц (лицо, одна конечность, судороги геми-типа), может протекать без выключения сознания, но при генерализации сознание может и выключаться;

— статус бессудорожных припадков (иногда его называют «статус абсансов», petit mal) — регулярно повторяющиеся припадки без мышечной активности, но с полным выключением сознания.

По МКБ-10 эпилептический статус классифицируют следующим образом:

G41 Эпилептический статус

G41.0 Эпилептический статус grand mal (судорожных припадков)

Исключено: эпилепсия парциальная непрерывная [Кожевникова] (G40.5)

G41.1 Эпилептический статус petit mal (малых припадков)

G41.2 Сложный парциальный эпилептический статус

G41.8 Другой уточненный эпилептический статус

G41.9 Эпилептический статус неуточненный.

Если записывать ЭЭГ во время эпистатуса, можно увидеть характерные для эпиприпадков гиперсинхронные высокоамплитудные колебания биопотенциалов мозга. Патофизиологическая основа всех разновидностей эпистатуса в принципе одинакова, различие состоит лишь в полноте вовлечения мозга в эпиактивность. Генерализованные, судорожные формы статуса указывают лишь на вовлечение в эпиактивность коры премоторных зон мозга, отвечающих за движения мышц. Проявления пароксизмальной активности других зон мозга нам просто не видны без ЭЭГ.

Важной особенностью, отличающей эпистатус от других пароксизмальных расстройств работы мозга, является то, что в паузах между припадками состояние больного не нормализуется, сознание не восстанавливается, а нарушения работы органов и систем прогрессивно накапливаются. Особенно опасен эпистатус с выраженной мышечной активностью: припадочные тонико-клонические судороги дыхательной мускулатуры, аспирация слюны и крови из ротовой полости, а также постприпадочные задержки и аритмии дыхания ведут к гипоксии и ацидозу; сердечно-сосудистая система испытывает запредельные нагрузки в связи с гигантской мышечной работой; гипоксия усиливает отек мозга; ацидоз усиливает нарушения гемодинамики и микроциркуляции; вторично все больше ухудшаются условия для работы мозга. Этот порочный круг лежит в основе танатогенеза при эпистатусе. Смертность от эпистатуса в 60-е гг. ХХ века (когда лечили клизмами из хлоралгидрата, сульфатом магния в/в и т.п.) составляла 16–33 %, в 80-е гг. — 10–12 %, в настоящее время она при правильном лечении не превышает 5–6 % (если, конечно, в основе эпистатуса не лежит некое некурабельное несовместимое с жизнью состояние).

Серийные эпилептические припадки отличаются от эпистатуса только тем, что в паузах между припадками (или их сериями) состояние больного относительно нормализуется, сознание в той или иной мере восстанавливается, а прогрессивного нарушения работы органов и систем не наблюдается. Серийные эпиприпадки, однако, могут трансформироваться в эпистатус, и грань между ними не всегда может быть четко очерчена.

Психореаниматологам чаще всего приходится иметь дело с эпистатусом, развивающимся у пациентов психиатрического стационара. С приема больные с эпистатусом редко поступают в психиатрическую больницу, так как, согласно существующим правилам, при частых некупируемых эпиприпадках пациент должен госпитализироваться в ближайший к месту его нахождения стационар. Психиатрическая больница редко оказывается таким «ближайшим стационаром». Попытка скорой помощи везти больного с эпистатусом в психобольницу лишь на основании того, что тот «является учетным» или «лечился там раньше», является грубой ошибкой оказания помощи на догоспитальном этапе.

Как это выглядит в реальной жизни

Симптомы эпилептического статуса определяются выраженными расстройствами в сознании, дыхательной системе и гемодинамике, которые обусловлены предыдущим приступом, количество судорог при эпистатусе может составлять от 3 до 20 в час.

Сознание к моменту следующего приступа не проясняется и человек находится в состоянии оглушения, оцепенения или комы.

При длительном ЭС, коматозное состояние усугубляется, становится более глубоким, судороги принимают тоническую форму, повышение артериального давления сменяется резким понижением, а повышенная рефлексия — отсутствием реакций. Расстройства гемодинамики и дыхания становятся более выраженными.

Судороги могут пропасть, и тогда наступает стадия эпилептической прострации, для которой характерны внешние изменения:

- меняется размер зрачков;

- взгляд становится неосознанным;

- рот приоткрыт.

Это очень опасно! В таком состоянии может наступить летальный исход.

Эпистатус обязательно длится более полу — часа. Это состояние следует дифференцировать от эпизодических приступов, в перерывах между которыми происходит полное или практически полное прояснение сознания, а также частичное восстановление физиологического состояния больного.

Течение судорожного ЭС можно разделить на две фазы. На первой происходят компенсаторные изменения для поддержания кровообращения и процесса обмена веществ.

Для этого состояния характерны:

- тахикардия;

- повышенное артериальное давление;

- рвота;

- непроизвольное мочеиспускание;

- непроизвольная дефекация.

Вторая фаза наступает через пол — часа или час и характеризуется срывом компенсаторных изменений. При этом состоянии происходят такие процессы:

- понижение артериального давления;

- аритмия;

- нарушение дыхательной функции;

- тромбоз лёгочной артерии и её ветвей;

- острая почечная и печёночная недостаточность.

Бессудорожный эпистатус характеризуется разнообразными расстройствами сознания:

- чувство отрешённости;

- обездвиживание.

В случае ЭС сложных парциальных припадков наблюдают:

- девиации поведения;

- спутанность сознания;

- симптомы психоза.

Эпилептический статус от А до Я:

Симптомы эпилептического статуса

Симптоматика эпистатуса выражается в нарушении кровообращения, расстройстве сознания (человек «отключается»), нарушении деятельности системы дыхания. Симптомы эпилептического статуса являются следствием предыдущих припадков, из которых больной не выходит.

Эпистатус может характеризоваться частотой приступов до 20 в час. Больной не приходит в сознание к началу последующего припадка, его состояние можно описать как оцепенение, граничащее с комой.

Коматозное состояние усугубляется прямо пропорционально продолжительности. Тонические судороги поражают мышцы спины, рук и ног. Высокое давление неожиданно падает. Повышенная рефлексия также неожиданно сменяется полным отсутствием реакции.

Нарушение дыхания и кровообращения принимают очевидный характер. При исчезновении судорог наступает эпилептическая прострация.

Длительность эпистатуса составляет не менее 30 минут. Обычно, как и положено, мы проводим грань между таким состоянием и эпизодическими припадками с частичным восстановлением физиологии и сознания (полного или частичного).

Выделяют две фазы, характеризующие эпилептический судорожный статус следующими признаками:

- Компенсаторными изменениями системы кровообращения и обмена веществ, выражающиеся в высоком кровяном давлении, рвотных позывах и тошноте, неконтролируемом мочеиспускании и дефекации.

- Наступающая примерно через полчаса / час, — дезадаптацией компенсаторных изменений, которая находит выражение в острой почечной недостаточности (и печёночной), в резком понижении давления, нарушении деятельности системы дыхания, аритмии.

Эпистатус, течение которого не сопровождается судорогами, характеризуется полной неподвижностью больного и чувством отрешённости. Обычно больной лежит с открытым ртом, отсутствующий взгляд ничего не выражает.

Первая неотложная помощь — правила и советы

Главная цель при оказании первой неотложной помощи при эпистатусе до приезда врачей — не допустить повреждения и травматизации больного.

Что необходимо делать в момент приступа:

- уложить человека на удобную поверхность для снижения травматического риска;

- снять те предметы одежды, которые могут причинять дискомфорт (например, галстук, пояс), расстегнуть воротник;

- проложить под голову скрученную одежду;

- аккуратно повернуть голову набок, чтобы больной не захлебнулся своей слюной;

- если рот приоткрыт, нужно вложить между зубами носовой платок или какую-либо ткань, но ни в коем случае не острый предмет, чтобы не поломать зубы;

- убрать все опасные предметы, которые находятся на ближайшем расстоянии, чтобы избежать ранения;

- не держать человека слишком сильно, иначе велика вероятность перелома костей;

- не размыкать зубы, если они сжаты.

Дальнейшие действия

Купирование эпилептического статуса выполняется посредством проведения таких мероприятий:

- обеспечение проходимости дыхательных путей;

- применение оксигенотерапии;

- внутривенная инъекция Диазепама (максимальная дневная доза — 40 мг), побочным эффектом этого препарата может быть угнетение дыхания.

Далее терапия проводится путём введения медикаментозных препаратов в зависимости от стадии эпилептического статуса.

На начальной стадии для купирования эпилептического статуса применяются такие препараты:

- Диазепам;

- Лоразепам;

- Депакин;

- Фенитон;

- Оксибутират.

Среди побочных эффектов лечения можно выделить следующие последствия: артериальная гипотензия, острый токсический гепатит, флебосклероз, гипокалиемия.

На развёрнутой стадии ЭС применяют:

- Диазепам;

- Лоразепам;

- Фенобарбитал;

- Тиопентал натрия.

На рефрактерной стадии ЭС проводят такие мероприятия:

- Интубация, коррекция электролитных нарушений, перевод на искусственное вентилирование лёгких

— для поддержания жизненно-важных функций организма. - Барбитуровый наркоз

— внутривенная инъекция Тиопентала натрия в течение 20 сек. вводится 100-250 мг препарата. Если состояние больного не улучшается, доза в размере 50 мг вводится каждые несколько минут до прекращения припадка. Барбитуровый наркоз может длиться от 12 часов до суток. - Инъекции Дексаметазона и Маннитола

вводятся для предотвращения мозгового отёка. - Инфузионная дегидратационная терапия

проводится с целью устранения нарушений ликвординамики и процесса обмена веществ. Для этого применяются: Магензия, Лазикс, Кордиамин, Эуфиллин, Коргликон.

В том случае, если эпистатус является симптоматическим, т. е. он возник на фоне повреждения мозга, должна быть проведена нейрохирургическая операция с целью сдавливания сосудов мозга.

Генерализованный судорожный эпилептический статус

Эпилептический статус (ЭС) — состояние, длящееся 5 и более минут и соответствующее одному из следующих определений:

- продолжающаяся клиническая или электроэнце-фалографическая приступная активность;

- повторяющаяся приступная активность без восстановления (возвращения к исходному уровню) между приступами.

Существуют следующие виды классификации ЭС.

По степени вовлечения в приступную активность вещества головного мозга:

- генерализованный (приступная активность в обеих гемисферах, обычно отсутствие или грубое угнетение сознания);

- парциальный (приступная активность в одной гемисфере, обычно сохранность или частичное нарушение сознания).

По внешним проявлениям:

- судорожный;

- бессудорожный.

По патофизиологическим изменениям:

- ЭС в фазе компенсации (первые 30 мин);

- ЭС в фазе декомпенсации (после 30 мин).

По ответу на терапию:

- курабельный (прекращение статуса после стартового введения бензодиазепина и/или внутривенного ан-тиэпилептического препарата (АЭП));

- рефрактерный (отсутствие клинического эффекта после введения бензодиазепина и/или внутривенного АЭП).

По типу приступов:

- статус простых парциальных приступов;

- статус сложных парциальных приступов;

- статус абсансов;

- статус генерализованных судорожных приступов;

- статус миоклонических приступов;

- другие редкие типы статуса.

По этиологии:

- ЭС вследствие активно текущего острого процесса;

- ЭС как результат хронического заболевания или поражения нервной системы (обусловленный отдаленными причинами);

- фебрильный ЭС у детей;

- эпилепсия de novo, дебютирующая со статуса.

Генерализованный судорожный эпилептический

статус (ГСЭС) — наиболее распространенный и самый опасный тип эпилептического статуса. Приступная активность при ГСЭС обусловливает грубые нарушения метаболизма, представляющие угрозу для жизни пациента. Выделяют следующие стадии ГСЭС:

Overt GCSE — I фаза ГСЭС, характеризующаяся выраженными двигательными проявлениями (обычно первые 30 мин ЭС), далее — «развернутый ГСЭС».

Subtle GCSE — II фаза ГСЭС, основные признаки которой: угасание двигательной активности и прогрессирующее нарушение параметров гомеостаза (обычно эта фаза наступает через 30–60 мин после начала ЭС), далее — «трудноуловимый ГСЭС».

Electrical GCSE — III фаза ГСЭС, при которой наблюдаются отсутствие двигательной активности, грубая декомпенсация витальных функций и персистирующая на ЭЭГ патологическая электрическая активность (обычно после первых 120 мин статуса), далее — «электрический ГСЭС».

Эпидемиология

Заболеваемость ЭС составляет от 10,3 до 61 на 100 тыс. человек, она максимальна у детей первого года жизни (135–165 на 100 тыс. населения) и пожилых пациентов (14,6–86 на 100 тыс. населения). Частота ГСЭС (как первично-, так и вторично-генерализованные приступы) составляет от 33,3% до 71% всех случаев ЭС. Таким образом, в мире ежегодно происходит как минимум 200 тыс. случаев ГСЭС.

Этиология

ГСЭС может вызываться различными причинами. В 12% случаев эпилепсия дебютирует со статуса.

Острые процессы, которые могут лежать в основе ЭС:

- метаболические нарушения: электролитные аномалии, гипогликемия, почечная недостаточность;

- сепсис;

- инфекции ЦНС: менингит, энцефалит, абсцесс;

- инсульт: ишемический инсульт, внутримозговое или субарахноидальное кровоизлияние, синус-тромбоз;

- черепно-мозговая травма с эпидуральной или субдуральной гематомой или без;

- ЭС, связанный с лекарственными препаратами: токсичность лекарственных препаратов как причина ЭС;

- прекращение приема опиатов, бензодиазепинов, барбитуратов, этанола;

- некомплаентность (прекращение приема/снижение дозы АЭП);

- гипоксия, остановка сердца;

- гипертензивная энцефалопатия, синдром задней обратимой энцефалопатии;

- аутоиммунный энцефалит (анти-NMDA-антитела, антитела к вольтаж-зависимым калиевым каналам, па-ранеопластические синдромы).

Хронические процессы, которые могут лежать в основе ЭС:

- пациенты с эпилепсией: возвращение приступов или прекращение приема АЭП;

- длительное употребление этанола: алкогольная интоксикация или прекращение приема алкоголя;

- опухоли ЦНС;

- отдаленные последствия поражений ЦНС (инсульт, абсцесс, травма, кортикальная дисплазия).

Особенности ЭС у детей:

- у детей младшего возраста с ЭС часто встречается острый симптоматический ЭС;

- длительные фебрильные приступы — наиболее частая причина ЭС у детей (более 40% всех случаев ЭС);

- инфекции ЦНС, особенно бактериальный менингит, врожденные нарушения метаболизма и нарушение всасывания — частые причины ЭС у детей.

Клинические проявления

ГСЭС характеризуется пароксизмальной или перманентной двигательной активностью. Она может носить характер тонической, клонической или тонико-кло-нической, быть симметричной или асимметричной, хорошо заметной или слабой. Тем не менее, она всегда ассоциируется с выраженным нарушением сознания и двусторонними (хотя часто асимметричными) икталь-ными разрядами на ЭЭГ.

Стадия ЭС, которую называют «развернутый ГСЭС», обычно начинается с серии дискретных генерализованных приступов, характеризующихся тонической, клониче-ской или тонико-клонической двигательной активностью, которая ассоциируется с эпилептиформными разрядами на ЭЭГ, изменяющимися в ходе судорог На данной стадии статуса клонические судороги внезапно прекращаются, что совпадает с завершением приступа на ЭЭГ Как правило, в межприступном периоде к пациенту частично возвращается сознание, однако если он не находится в состоянии активного бодрствования без какой-либо остаточной спутанности и/или других неврологических симптомов, следует считать, что ГСЭС у него продолжается. Если на данной стадии больной не получает лечения, или оно неадекватно, двигательные проявления, несмотря на персистирование ЭС, становятся все более стертыми.

Следующая стадия статуса называется «трудноуловимый ГСЭС». У пациента выявляются лишь единичные сокращения мышц пальцев, передней брюшной стенки, лица или нистагмоидные движения глазных яблок. В случае если статус продолжается, двигательная активность у пациента не выявляется вообще, несмотря на персистирование эпилептиформных разрядов на ЭЭГ. Эта — терминальная стадия ГСЭС — называется «электрический ГСЭС». Таким образом, эволюция нелеченого (или неадекватно леченого) ГСЭС идет от развернутого к трудноуловимому ГСЭС и завершается электрическим ГСЭС. Однако у некоторых пациентов с тяжелой (например, аноксической) энцефалопатией стадии трудноуловимого ГСЭС предшествуют лишь 1–2 (а иногда и ни одного) генерализованных эпилептических приступа.

Интериктальная симптоматика зависит от стадии ГСЭС. Дискретные приступы обычно эволюционируют от начальной фазы тонического напряжения мышц к их кло-ническим сокращениям, нарастающим по амплитуде и снижающимся по частоте, которые затем проходят быстро и полностью. После этого пациент находится в коматозном состоянии и неподвижен. Если это действительно интериктальный период, на ЭЭГ фиксируется низкоамплитудная активность, не содержащая эпилептиформных разрядов. В случае дискретного генерализованного приступа пациент постепенно выходит из комы, параллельно этому нормализуется активность на ЭЭГ. Однако даже если пациент приходит в себя, а на ЭЭГ продолжает персистировать эпилептиформная активность, недопустимо констатировать прекращение ГСЭС. В классических случаях двигательная активность при ГСЭС эволюционирует от клинически выраженной до стертой, при этом электроэнцефалографические и клинические нарушения принимают перманентный характер.

Диагностика

Развернутый ГСЭС определяется как два или более генерализованных приступа без полного восстановления сознания между ними или как единственный пролонгированный приступ. В случае классических приступов диагноз не вызывает затруднений, однако типичной ошибкой является гиподиагностика статуса вследствие ложного впечатления, что пациент в межприступном периоде приходит в себя. Любые состояния сознания, за исключением активного бодрствования, являются признаком того, что приступ-индуцированные патофизиологические изменения персистируют и пациент находится в ЭС.

Следует учитывать, что клинические и ЭЭГ-паттер-ны ГСЭС могут быть асимметричными. Врачи нередко ошибочно диагностируют парциальный ЭС у больных с нарушением сознания и унилатеральными судорогами. В подобных случаях нужно предполагать ГСЭС с асимметричными или односторонними двигательными проявлениями, если пациент во время судорог не находится в полном сознании.

Несмотря на то, что диагноз ГСЭС изначально является клиническим, данные ЭЭГ играют важную роль в его объективизации и выборе тактики лечения. На основании изучения экспериментальных моделей ЭС и исследований на людях было описано 5 последовательных ЭЭГ-паттернов ГСЭС. На начальном этапе иктальные разряды на ЭЭГ соответствуют генерализованным судорогам. В случае, если статус прогрессирует без адекватного лечения, дискретные разряды, сливаясь, формируют более длинные паттерны с меньшей амплитудой, которые в итоге становятся мономорфными и непрерывными. Подобная активность может быть представлена спайками, комплексами спайк-волна, ритмическими острыми или медленными волнами и в дальнейшем перемежаться периодами уплощения, что соответствует угасанию двигательной активности. В конечной фазе статуса регистрируются разряды эпилептиформной активности на плоском фоне. Выявление любого из данных паттернов у больного в коме подтверждает диагноз ГСЭС даже при стертых двигательных проявлениях.

Согласно общепризнанному мнению, для адекватного ведения больного с ЭС необходимо мониторировать ЭЭГ, однако начало лечения ни в коем случае нельзя откладывать до получения ее результатов. Разумеется, если приступ заканчивается и пациент полностью приходит в сознание, в проведении ЭЭГ необходимости нет. Однако если у больного, несмотря на прекращение судорог имеется изменение уровня сознания, необходимо исключить персистирование эпилептиформных разрядов с помощью ЭЭГ. Проведение ЭЭГ необходимо и у пациентов, перенесших единственный судорожный приступ, но не вернувшихся к состоянию активного бодрствования. Следует помнить, что трудноуловимый ГСЭС может развиваться и после единственного генерализованного приступа.

После купирования эпизода ГСЭС дальнейшее диагностическое исследование должно быть ориентировано на поиск причины развития статуса.

Дифференциальная диагностика

Наиболее часто ГСЭС требует дифференциальной диагностики с психогенными неэпилептическими приступами. Судорожная активность у ряда пациентов с психогенным статусом бывает ярко выраженной. Для дифференциальной диагностики психогенного и истинного ЭС следует помнить о 4 основных характеристиках последнего: эволюция двигательной активности во время приступа, стереотипность приступов, отсутствие пауз в судорогах в течение приступа, открытые глаза во время приступа. Как правило, генерализованный судорожный приступ состоит из стереотипных фаз: вначале — тонической, затем — клонической. Сильные клонические судороги, за которыми следует тоническое напряжение, а потом прекращение приступа, никогда не наблюдаются во время истинного эпилептического припадка, однако слабовыражен-ные клонические движения могут предшествовать тонической фазе во время клонико-тонико-клонических припадков. Клонические подергивания в конечной фазе тони-ко-клонических или клонико-тонико-клонических приступов снижаются по частоте и нарастают по амплитуде и затем обычно внезапно прекращаются. В случае распространения судорожной активности при парциальных приступах по типу джексоновского марша клиническая картина должна соответствовать топической организации моторной коры. Если развитие подобных приступов атипично, возникает вопрос об их психогенной природе. Однако некоторые приступы, особенно лобного происхождения, могут характеризоваться необычным поведением, в т. ч. странными выкриками, размахиванием рук, раскачиванием головы или сексуально окрашенными движениями тазом. Если приступы стереотипны в своих двигательных проявлениях, вполне вероятно, что они являются истинно эпилептическими, даже несмотря на странные особенности. Напротив, психогенные приступы часто видоизменяются от одного эпизода к другому. Кроме того, двигательная активность при психогенных приступах, как правило, перемежается короткими периодами отдыха, что нетипично для истинных эпилептических пароксизмов.

Важная роль в дифференциальной диагностике эпилептических и психогенных приступов принадлежит ЭЭП Хорошо модулированный альфа-ритм в задних отведениях в раннем постприступном периоде служит убедительным доказательством психогенного характера пароксизма. В свою очередь, после генерализованных эпилептических приступов характерно замедление на ЭЭП хотя после лобных припадков нередко наблюдается быстрое восстановление сознания и нормализация ЭЭП

Прогноз

Смертность и формирование стойкого неврологического дефицита вследствие ПСЭС в большей степени определяются его этиологией, однако их частота может возрастать при неадекватном лечении. Длительное течение статуса ассоциируется с неблагоприятным прогнозом.

Неспецифическая терапия ГСЭС

Патофизиология ГСЭС

Физиологические изменения при ПСЭС можно упрощенно разделить на две фазы, переход из первой во вторую наступает примерно через 30–60 мин после начала приступа.

Во время фазы компенсации происходит массивный выброс катехоламинов, что ведет к повышению ЧСС, АД и глюкозы в плазме. Могут возникать аритмии, в т. ч. и фатальные. При длительных судорогах развивается стойкая гипертермия до 40°С, ведущая к повреждению мозга и ухудшающая прогноз. Также часто развивается ацидоз, у 25% больных артериальное pH опускается ниже 7,0. Этот ацидоз в основном связан с образованием лактата, а также с повышением уровня СО2 в крови, что само по себе может вести к жизнеугрожающему угнетению сознания. Ацидоз повышает риск аритмий и гипотензии и в сочетании с сердечно-сосудистыми осложнениями может вести к отеку легких. Активность вегетативной нервной системы вызывает потливость, усиление бронхиальной секреции, саливацию, рвоту.

Тем не менее, физиологические механизмы саморегулирования в головном мозге достаточны, чтобы компенсировать эти изменения. Происходит значительное увеличение мозгового кровотока и доставки глюкозы к активной мозговой ткани. Межнейрональные связи на этом этапе не нарушены, гематоэнцефалический барьер сохранен, и риск повреждения головного мозга невысок.

Во время фазы декомпенсации нарушаются компенсаторные механизмы, что ведет к прогрессирующему снижению АД и гипоксии. Гипотензия, обусловленная вегетативными и сердечно-сосудистыми нарушениями, а также воздействием препаратов, может быть очень опасной и резистентной к терапии. В сочетании с нарушением ауторегуляции гипотензия ведет к недостатку кровоснабжения мозга. А во время генерации электрических разрядов мозгу нужно особенно много питательных веществ. При гипоперфузии эти потребности не могут быть удовлетворены, что ведет к ишемической эксайтотоксичности и метаболическому повреждению. Гипотензия может быть усилена внутривенным введением АЭП, особенно если это введение осуществляется слишком быстро. Повышенное внутричерепное давление (ВЧД) при позднем статусе, усугубленное системной гипотензией, может привести к отеку мозга. Впрочем, нарушения не ограничиваются метаболизмом мозга. Вследствие легочной гипертензии и отека легких давление в легочной артерии превышает осмотическое давление крови, что ведет к повреждению легочных капилляров. Сердечный выброс снижается в связи с уменьшением сократимости левого желудочка и падением ударного объема. Это ведет к развитию сердечной недостаточности.

В целом, статус ведет к гипертермии, ацидозу, гипогликемии, гипонатриемии, гипо- и гиперкалиемии. Может развиваться острый тубулярный некроз, почечная и печеночная недостаточность, ДВС-синдром. Рабдомио-лиз при тяжелых судорогах может усугубить почечную недостаточность.

Повреждение головного мозга вследствие статуса. Основная цель немедленного начала терапии при ПСЭС — предотвращение повреждения головного мозга. Статус-индуцированное повреждение мозга имеет ряд механизмов. Пипоксия, ишемия или метаболические нарушения, безусловно, являются одними из причин такого повреждения, но основную роль играет эксайтотоксич-ность. Она обусловлена как электрической приступной активностью самой по себе, так и повторной деполяризацией нейронов, которая происходит во время непрерывных судорог. Электрическая активность приводит к постепенно увеличивающемуся притоку кальция в пораженные нейроны, что запускает процессы апоптоза. Результатом является гибель нейронов, в частности в гиппокампе, а также и в других областях головного мозга. Процесс гибели клеток вследствие эксайтотоксичности усугубляется энергетическими сбоями, характерными для фазы декомпенсации. Чем дольше длится статус, тем больше риск повреждения. Таким образом, во время статуса принципиально важно прекратить как двигательную, так и электрическую приступную активность. Если АЭП не контролируют как клинические, так и электрические проявления приступов в течение 2 ч, показана общая анестезия, полностью подавляющая нейронную активность.

Диагностические и лечебные процедуры

Кардиореспираторная функция является главным приоритетом у всех пациентов со статусом. Необходимо освободить дыхательные пути и при необходимости обеспечить искусственное дыхание. Пипоксия при статусе всегда тяжелее ожидаемой, что связано с постоянной мышечной активностью и повышением метаболических потребностей головного мозга, поэтому во всех случаях показано обогащение дыхательной смеси кислородом.

Дыхательная недостаточность может быть следствием сердечно-сосудистой недостаточности, ускорения метаболизма, отека легких, а также угнетения дыхания лекарственными препаратами, назначенными для лечения статуса. Необходимо быть постоянно готовым к началу ИВЛ, особенно с учетом того, что гипоксия при статусе всегда выше ожидаемой. Использование субте-рапевтических доз анестетиков не рекомендуется без подключения к ИВЛ. Клиническая практика показывает что даже 10 мг внутривенного диазепама могут вести к угнетению дыхания. Аспирационная пневмония — частое осложнения статуса, поэтому всем пациентам, нуждающимся в дыхательной поддержке, показано назначение антибиотиков широкого спектра действия.

Мониторинг пульса, АД, ЭЭГ, температуры и регулярная оценка неврологического статуса показаны всем пациентам. Метаболические нарушения, особенно гипогликемия, могут быть причиной статуса или развиваться параллельно с ним, поэтому требуется регулярная оценка клинического и биохимического анализов крови, газов крови, коагулограммы, рН.

Внутривенный доступ должен быть обеспечен для восполнения потери жидкости и введения АЭП. Препараты не следует смешивать, и, если необходимо введение двух АЭП (например, диазепама и вальпроата), нужно обеспечить два внутривенных доступа. Внутриартериальное введение препаратов при статусе категорически запрещено из-за риска некроза стенки артерии и вазоспазма.

Срочные анализы. Следует немедленно взять у пациента анализ крови для определения газов, сахара, оценки функции печени и почек, уровня кальция и магния, развернутой гемограммы (включая тромбоциты), коагулограммы и уровня АЭП в плазме. Следует сохранить 20 мл сыворотки для дальнейшего анализа, особенно если причина статуса остается неизвестной. Дополнительные анализы следует проводить в зависимости от клинической ситуации.

Внутривенные глюкоза и тиамин. Всем пациентам с гипогликемией (рекомендована проверка уровня глюкозы ручным глюкометром) показано немедленное введение 50 мл 40% раствора глюкозы. Рутинное введение глюкозы пациентам без гипогликемии может усугубить повреждение нейронов.

У пациентов с алкоголизмом или недостаточностью питания рекомендовано введение 250 мг тиамина внутривенно. Назначение тиамина особенно важно, если планируется введение глюкозы, потому что у лиц с алкоголизмом и/или нарушением питания введение глюкозы повышает риск развития энцефалопатии Вернике. Введение тиамина следует осуществлять очень медленно из-за риска развития анафилактического шока.

Ацидоз и другие метаболические нарушения. Лактатацидоз — типичное осложнение статуса, связанное с судорожной активностью и гипертермией. Его обычно можно контролировать путем прекращения судорожной активности с помощью аЭп, анестетиков или миорелак-сантов. В случае тяжелого ацидоза для предотвращения шока, гипотонии и угнетения мозгового кровотока допустимо введение бикарбонатов. Однако в большинстве случаев введения бикарбонатов не требуется. Коррекция гипогликемии, электролитных и других метаболических нарушений должна быть быстрой и эффективной.

Сульфат магния используется в лечении эклампсии, однако нет никаких доказательств его эффективности при эпилептическом статусе. Тем не менее, у алкоголиков или пациентов со СПИДом может наблюдаться снижение магния в сыворотке. Таким пациентам показано введение 2–4 г сульфата магния внутривенно в течение 20 мин для лечения приступов и профилактики аритмий. Магний также используется у пациентов с рефрактерным эпилептическим статусом.

Вазопрессоры. Гипотония может быть следствием как самого статуса, так и лекарственной терапии, она является универсальной проблемой при длительном статусе. Гипотония увеличивает риск повреждения головного мозга, т. к. потеря ауторегуляции мозгового кровотока означает, что перфузия головного мозга становится прямо пропорциональна системному АД. Таким образом, поддержание системного АД приобретает первостепенное значение. Наиболее часто используется допамин в виде непрерывной внутривенной инфузии. Дозу следует титровать до достижения желаемого гемодинамического и почечного ответов (как правило, начинают с уровня 2–5 мг/кг/мин, доза может быть увеличена до более чем 20 мг/кг/мин — при тяжелой гипотензии). Допамин следует вводить в крупную вену, т. к. экстравазация вызывает некроз тканей. Требуется мониторинг ЭКГ из-за риска нарушений проводимости. Особое внимание следует уделять пациентам с сердечной недостаточностью.

Нарушения сердечного ритма представляют собой значительный риск в случае тяжелого состояния, вызванного вегетативной гиперактивностью, нарушением обмена веществ, применением высоких доз АЭП и/или анестетиков. Рекомендуется постоянный мониторинг ЭКГ, выявленные аритмии лечат обычным способом.

Острая почечная или печеночная недостаточность. К почечной недостаточности могут привести миоглобинурия, ДВС-синдром, гипотония и гипоксия. На ранних стадиях может быть полезным введение ман-нитола и допамина. Острая печеночная недостаточность также может иметь различные причины, в т. ч. реакцию гиперчувствительности на вводимые препараты. Следует избегать препаратов, на которые у пациента ранее была гиперчувствительность.

Другие физиологические изменения. Активного лечения чаще всего требуют гипоксия, отек легких и артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, гипертермия, рабдомиолиз и ДВС-синдром. Рабдомиолиз может быть предотвращен с помощью ИВЛ и применения миорелаксантов.

Выявление причины статуса. Исход статуса в значительной степени зависит от его этиологии, и срочное лечение причины ЭС является жизненно важным. Обычно используются КТ, МРТ и анализ ликвора, но выбор исследований зависит от клинической ситуации. Если ЭС был спровоцирован отменой АЭП, повторное назначение препарата даже в низкой дозе, как правило, позволяет быстро прекратить статус. Внутривенный пиридоксин показан детям в возрасте до 3 лет, имеющим текущую историю эпилепсии, а также всем новорожденным.

Реанимационное пособие и мониторинг ЭЭГ. Если судороги продолжаются несмотря на правильно проведенное стартовое лечение, пациент должен быть переведен в отделение интенсивной терапии, где ему показан постоянный расширенный мониторинг витальных функций, включая внутриартериальное и центральное венозное давление, а также капнографию и оксимет-рию. Как уже отмечалось выше, электрическая приступная активность в мозге может продолжаться даже после угасания мышечных судорог, и она является потенциально разрушительной для корковых нейронов. Для ее подавления используются системные анестетики, сводящие электрическую активность коры к феномену «вспышка-подавление» с целевым интервалом между «вспышками» от 8 до 20 с. Мониторинг ЭЭГ следует начинать не позже, чем через 1 ч после начала статуса и продолжать не менее 24 ч после прекращения ЭЭП при-ступной активности.

Повышенное ВЧД и его мониторинг. Если имеются признаки сохраняющегося, резко повышенного или прогрессивно увеличивающегося ВЧД, то необходим его мониторинг. Необходимость в нем, как правило, определяется причиной статуса, а не собственно статусом, мониторинг ВЧД более распространен в педиатрической практике. Если ВЧД критически повышено, используется прерывистая вентиляция под положительным давлением, кортикостероиды в высоких дозах (4 мг дексаметазо-на каждые 6 ч) или инфузии маннита (последнее, как правило, используется только в крайних случаях в качестве временной меры). Нейрохирургическая декомпрессия используется лишь в редких ситуациях.

Гипертермия является наиболее важной причиной неблагоприятного прогноза из всех системных нарушений, происходящих на ранней стадии ПСЭС. Температура выше 41 оС ведет к повреждению нейронов гиппокампа, кроме того, гипертермия снижает порог приступов. Всем пациентам с ПСЭС показан мониторинг температуры тела и пассивное охлаждение в случае ее повышения.

Катетеризация мочевого пузыря показана в течение первого часа после начала статуса для оценки объема выделенной жидкости. Для поддержания водноэлектролитного баланса показано внутривенное введение растворов через венозный катетер.

Специфическая терапия ГСЭС

Введение. Целью лечения ЭС является максимально быстрое прекращение его клинических и ЭЭП-про-явлений и предотвращение его рецидива. Терапию ПСЭС можно разделить на несколько шагов в зависимости от длительности течения ЭС. Для каждого из этих шагов будут рассматриваться только доступные в России препараты.

Инициальная терапия ГСЭС может осуществляться самим пациентом, его родственниками или окружающими, а также врачами СМП. Ее следует начинать как можно раньше. Препаратами выбора служат бензодиазепины. В России традиционно используется диазепам, который вводится внутримышечно или внутривенно. Недостатком препарата является короткая продолжительность действия (не более 15–30 мин), а также большой объем распределения и склонность к кумуляции. В течение 2 ч после введения диазепама ЭС у пациентов рецидивирует более чем в 50% случаев. Диазепам из-за своего короткого периода действия противопоказан пациентам с дискретными повторяющимися приступами. Более эффективной альтернативой диазепаму служит мидазолам 15 мг в/м.

Начальная поддерживающая терапия начинается сразу же после введения бензодиазепинов до получения результатов этого введения (в случае, если ЭС прошел после назначения бензодиазепинов, эта терапия страхует от его рецидива; если же статус продолжается, она служит средством его прекращения).

Вальпроаты вводятся внутривенно со скоростью 36 мг/кг/мин до достижения целевой дозы 25 мг/кг

Альтернатива: леветирацетам в дозе 1000–3000 мг/сут внутривенно со скоростью 2–5 мг/кг/мин.

При отсутствии эффекта от инициальной и/или начальной поддерживающей терапии у пациента констатируется рефрактерный ЭС.

Лечение рефрактерного ЭС обычно проводится в палате интенсивной терапии. Пациент нуждается в постоянном мониторинге ЭЭП, т. к. доза и скорость введения препаратов зависят не от клинических проявлений, а от картины ЭЭП.

Тиопентал натрия вводят внутривенно болюсно 100–250 мг в течение 20 с, далее 50 мг каждые 2–3 мин до прекращения припадков, затем непрерывно инфу-зионно со скоростью 3–5 мг/кг/ч до достижения феномена «вспышка-подавление» на ЭЭГ.

Альтернатива: пропофол начинают с в/в болюсного введения 2 мг/кг, повторяют при необходимости, затем инфузионно 5–10 мг/кг/ч до достижения феномена «вспышка-подавление» на ЭЭГ, после чего снижают дозу до поддерживающей (обычно 1–3 мг/кг/ч).

Альтернатива: мидазолам в/в болюсно в дозе 0,10,3 мг/кг со скоростью не выше 4 мг/мин, далее непрерывное инфузионное введение для достижения феномена «вспышка-подавление» на ЭЭГ (обычно 0,05–0,4 мг/кг/ч).

Все препараты для лечения рефрактерного ЭС могут угнетать дыхание, сердцебиение и вести к тяжелой гипотонии. Показаны непрерывный кардиомониторинг подключение к ИВЛ, внутривенное введение допамина у пациентов с гипотонией.

Управляемый наркоз вышеописанными препаратами продолжается в течение 24–48 ч (параллельно осуществляется внутривенное введение АЭП в средней терапевтической дозе), после чего доза системного анестетика постепенно снижается под контролем непрерывного ЭЭГ-мониторинга. В случае рецидива клинических или ЭЭГ-проявлений ЭС доза анестетика вновь увеличивается до достижения феномена «вспышка-подавление» на ЭЭГ

Длительность управляемого наркоза у пациентов с ЭС может достигать нескольких недель.

Лечение суперрефрактерного ЭС требуется в случае продолжения ГСЭС в течение 24 ч после начала введения системного анестетика. При неэффективности одного анестетика он может быть заменен на другой. Параллельно с этим следует вводить АЭП внутривенно или через назогастральный зонд.

Хирургическое лечение применяется при структурном поражении, являющемся причиной ГСЭС. Используются резекционные методы или субпиальные насечки. Подобные методы лечения описаны в основном в педиатрической практике.

Иммуномодулирующая терапия применяется при соответствующей причине статуса (анти-NMDA-энцефа-лит, энцефалит Расмуссена, epilepsia partialis continua). Используются внутривенные глюкокортикоиды и/или внутривенный человеческий иммуноглобулин.

Гипотермия является многообещающим способом лечения ЭС и предотвращения гибели нейронов. Описана эффективность гипотермии при аноксическом статусе, возникшем после остановки сердца.

Альтернативные лекарственные препараты, по данным единичных наблюдений, могут быть эффективны при ГСЭС. К ним относятся лидокаин, лакосамид, изо-флуран, этомидат, сульфат магния, пиридоксин и ряд других.

Нелекарственные методы помощи при ЭС включают стимуляцию блуждающего нерва (единичные описания у детей с катастрофической эпилепсией), глубокую стимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию (единичные описания, в основном при epilepsia partialis continua), электросудорожную терапию, кетоген-ную диету (при синдроме Ландау-Клеффнера и некоторых других педиатрических синдромах), а также дренирование спинномозговой жидкости.

Особенности состояния у детей

Очень часто эпистатус, возникающий у детей — это признак начала эпилепсии, однако бывает, что судорожные приступы проявляются уже на поздних этапах течения этого заболевания.

У новорожденных припадок происходит с частичной потерей сознания, при этом реакция на внешние раздражители сохраняется.

Генерализованный ЭС может проявляться тонико-клоническими, клоническими, миоклоническими судорогами.

При бессудорожном ЭС при помощи электроэнцефалографии обнаруживают пикволновой ступор и медленные волны, которые отражают состояние эпилептического помрачения сознания. Частичный ЭС может быть простым, соматодвигательным, дисфазическим.

При сложном частичном эпистатусе наблюдается устойчивая сохранность эпилептической сумеречности сознания.

При генерализованном ЭС нарушается главное свойство эпилептического припадка — он не проходит сам по себе.

Количество приступов может достигать нескольких десятков или даже сотен в день. При этом происходит расстройство дыхательной функции, гемодинамики, нарушаются процессы обмена веществ в мозге, состояние комы может углубиться вплоть до наступления смерти.

Опасность состояния

Смертность в случае эпилептического статуса при ранее диагностированной эпилепсии составляет 5%, в случае симптоматического статуса — 30-50%. Если ЭС продолжается более часа могут возникнуть такие тяжёлые последствия:

- отек мозга;

- кислородное голодание мозга;

- чрезмерное снижение артериального давления;

- лактатацидоз — чрезмерное накопление молочной кислоты в организме;

- нарушение электролитного баланса;

- задержка психического развития и умственная отсталость — у детей.

Бессудорожный ЭС менее опасен, чем генерализованный, однако в этом случае могут развиваться нарушения когнитивной сферы.