Почему развивается инфаркт миокарда?

Наше сердце — неутомимый труженик. За одну минуту оно перекачивает более пяти литров крови и совершает около ста тысяч ударов. Сердце выполняет самые важные для человеческого организма функции:

- за счет ритмичных сокращений обеспечивает ток крови по кровеносным сосудам;

- насыщает кислородом органы и ткани;

- выводит из организма углекислый газ и другие вредные вещества.

При развитии инфаркта миокарда сердце теряет способность нормально функционировать, что часто приводит к инвалидизации и смерти.

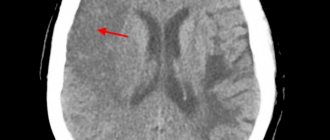

Главной причиной инфаркта миокарда является атеросклероз — хроническая патология сосудов, вызванная нарушением обмена липидов и белков. При заболевании в просвете сосудов формируются атеросклеротические бляшки — плотные образования холестерина, сверху покрытые фиброзной тканью.

При определенных изменениях в организме (стрессы, повышение артериального давления) происходит спазм сосудов, что часто приводит к разрыву атеросклеротической бляшки с образованием тромбов. Если это происходит в сердечной мышце, то развивается острый инфаркт миокарда. Если в кишечнике, то инфаркт кишечника и т. д.

Повышенную вероятность развития инфаркта миокарда имеют люди с хроническими заболеваниями:

- сахарным диабетом;

- гипертонической болезнью;

- ишемической болезнью сердца;

- варикозным расширением вен нижних конечностей.

Из-за чего может появиться

Главная причина патологии – поражение внутренней оболочки коронарной артерии. Это сосуд, питающий ткани сердца. Пока его диаметр не сужается и стенки сохраняют эластичность, негативных изменений не происходит. Уменьшение просвета ограничивает поступление крови. Подобная картина складывается при:

- атеросклерозе;

- спазме венечных артерий;

- повышенной вязкости крови;

- формировании кровяных сгустков – тромбов.

Заболевание может быть спровоцировано влиянием негативных факторов, в число которых входят:

- гормональные нарушения;

- длительное лечение кортикостероидами;

- гипертоническая болезнь;

- ожирение;

- курение;

- употребление алкоголя;

- малоподвижный образ жизни;

- эмоциональные перегрузки.

В редких случаях инфаркт миокарда может быть спровоцирован другими внутренними патологиями: ревматизмом, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергическими реакциями.

Клинические варианты развития инфаркта миокарда

Классическая форма инфаркта миокарда сопровождается выраженным болевым синдромом сжимающего, раздирающего, жгучего характера. Боль чаще всего локализуется за грудиной, но также может иррадиировать в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть, межлопаточную область. Как правило, болевой синдром длится более 20 минут и не снимается нитроглицерином в течение 5 минут.

Другие симптомы классического инфаркта миокарда:

- повышенная потливость;

- психомоторное возбуждение;

- чувство страха смерти.

Существую также атипичные варианты развития инфаркта миокарда:

- абдоминальная форма. В данном случае у пациента наблюдаются изжога, тошнота, рвота, боли в верхней части живота;

- аритмическая форма. Характерные признаки — нарушение сердечного ритма, ощущение перебоев в сердце;

- астматическая форма. Основные симптомы — одышка, удушье;

- безболевая форма. Характеризуется отсутствием болевого синдрома или наличием несильных болей, возникающих с различной периодичностью. Подобная форма особенно часто развивается у пациентов с сахарным диабетом и у людей, которые в прошлом уже перенесли инфаркт миокарда.

Чем опасна безболевая форма? Прежде всего развитием внезапной сердечной смерти. Кроме этого, если в остром периоде инфаркт миокарда протекает без яркой клинической симптоматики, то в дальнейшем это может привести к развитию хронической сердечной недостаточности.

Распознать безболевую форму инфаркта миокарда можно по другим признакам. Например, у человека могут наблюдаться одышка, повышенная утомляемость, непереносимость физической нагрузки.

Неотложка на догоспитальном этапе

Стандарт приезда бригады ЭМП в городе равняется 10 минутам, за городской чертой – 20 минут после регистрации вызова в диспетчерской службе. Если принимать во внимание метеоусловия, эпидситуацию и дорожную ситуацию, возможно превышение времени (не дольше чем на 10 минут).

Согласно протоколу, алгоритм действий бригады по прибытию к больному включает:

- Сбор анамнеза (при возможности).

- При потребности проведение реанимационных мероприятий (ИВЛ, непрямой массаж сердца, дефибрилляция).

- Проведение осмотра и физикального обследования с оценкой состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

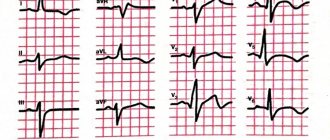

- Регистрация 12 отведений ЭКГ с повтором через 20 минут.

Пульсоксиметрия (при сатурации ниже 95% – кислородная поддержка масочно или через носовые канюли 3-5 л/мин.).- Определить уровень тропонинов I, T в крови (при наличии портативного теста).

- Обеспечение венозного доступа.

- Собственно оказание экстренной медицинской помощи:

- «Нитроглицерин» 0,5-1 мг каждые 10 минут. При выраженном болевом синдроме в/в капельное введение под контролем САД (не ниже 90 мм рт. ст.);

- купирование ангинозного приступа наркотическими анальгетиками. Предпочтительно «Морфин» по 2-5 мг каждые 10-15 минут до прекращения болевого синдрома (суммарная доза не выше 20 мг);

- «АСК» 150-325 мг разжевывая, если пациент не принимал ее до приезда скорой помощи;

- проведение двойной антитромбоцитарной терапии – «Тикагрелор» 180 мг, при его отсутствии назначают «Клопидогрель» в дозе 300 мг;

- бета-блокаторы короткого действия – «Пропранолол», «Метопролол»;

- снизить нагрузку на миокард путем снижения АД и коррекции гемодинамических нарушений.

При возможности рекомендовано проведение тромболизисной терапии ТЛТ (стрептокиназа, альтеплаза, актилизе) на догоспитальном этапе. Если тромболизис получается провести в течение 2 часов от начала ишемических изменений (оптимально за 60 минут), это может оборвать развитие некроза при ИМ, уменьшить область поражения и основательно снизить смертность. ТЛТ не эффективна, если от начала болевого приступа прошло больше 12 часов. Также процедуру не выполняют при наличии абсолютных противопоказаний: интракраниальное кровотечение или геморрагический инсульт за последние 3 месяца, злокачественное новообразование мозга, аневризма брюшного отдела аорты с тенденцией к расслоению, кровотечения из ЖКТ в течение последнего месяца, нарушения системы гемостаза.

Всех пациентов с ОКС госпитализируют в реанимационное отделение специализированного кардиологического стационара с возможностью выполнения экстренной ангиографии и реперфузионных вмешательств.

Первая помощь при инфаркте миокарда

В оказании первой помощи очень важен принцип «золотого часа» от момента возникновения симптомов заболевания до госпитализации пациента в стационар. В критических ситуациях требуются еще более оперативные действия. Тяжесть состояния при инфаркте зависит от того, насколько сильно перекрыт просвет сосуда тромбом. Если возникает окклюзия (полная непроходимость) сосуда, то развивается критическое состояние. У пациента в запасе остается 20–40 минут, после чего происходит некроз сердечной ткани.

Очень важно не ждать, когда болевой синдром стихнет или окончится рабочий день. При появлении характерной для инфаркта симптоматики нужно сразу же принять необходимые лекарства и вызвать скорую помощь.

До приезда врачей человеку с коронарным синдромом должна быть оказана первая медицинская помощь.

Правильный алгоритм действий:

- Придать человеку полусидячее положение. Например, можно уложить пациента в постель, а под спину подложить подушки. Полусидячее положение снижает нагрузку на сердце.

- Обеспечить пациенту полный физический и психический покой, постараться его успокоить. Физическое и эмоциональное напряжение усиливает ишемию миокарда и увеличивает потребность сердечной мышцы в кислороде.

- Освободить тело от сдавливающих элементов одежды — снять галстук, ремень, расстегнуть воротник рубашки.

- Создать приток свежего воздуха — открыть окно, форточку.

- Дать разжевать пациенту полтаблетки аспирина. Это позволит сократить площадь инфаркта и снизить риск летального исхода.

- Если есть возможность, то нужно измерить человеку артериальное давление.

- При повышенном АД обязательно дать препарат от гипертонии, а также нитроглицерин. Нитроглицерин в капсулах кладется под язык, в виде спрея брызгается под корень языка.

Осложнения

Осложнения инфаркта миокарда бывают ранние и поздние. Как правило, ранние осложнения развиваются в первые часы инфаркта на госпитальном этапе или на протяжении нескольких дней после приступа. На возникновение осложнений значительно влияет своевременность оказания первой помощи и госпитализации.

К самым распространенным ранним осложнениям относятся:

- нарушение ритма и проводимости сердца, которые в большинстве случаев заканчиваются летальным исходом;

- разрыв сердечной мышцы;

- развитие острой левожелудочковой недостаточности, которая сопровождается отеком легких.

Последней стадией левожелудочковой недостаточности является кардиогенный шок, при котором резко снижается сократительная способность миокарда и нарушается кровоснабжение всех органов. Состояние сопровождается сильным падением артериального давления, снижением температуры тела, побледнением кожного покрова, затрудненным дыханием, олигурией, потерей сознания. Вероятность летального исхода при кардиогенном шоке составляет 90 %.

Поздние осложнения инфаркта миокарда:

- ранняя постинфарктная стенокардия. Человек, у которого возникло такое осложнение, плохо переносит малейшие физические нагрузки. Любая активность вызывает сдавливающую боль за грудиной. К болевому синдрому приводят даже простые действия по самообслуживанию. Боли менее сильные, чем при самом инфаркте, но довольно мучительные;

- хроническая сердечная недостаточность, которая сопровождается одышкой, отеками нижних конечностей, увеличением печени, развитием хронической аневризмы левого желудочка.

Что это такое

Инфаркт миокарда, или сердечный приступ, чаще всего возникает у пациентов старшей возрастной категории. В группу риска входят женщины после 55 лет и мужчины старше 45 лет.

Медики классифицируют патологию по времени ее возникновения:

- первичный инфаркт – впервые возникший;

- рецидивирующий инфаркт – диагностированный в течение 1,5 месяцев после первого приступа;

- повторный инфаркт – возникший по истечении 6 недель с момента первого случая.

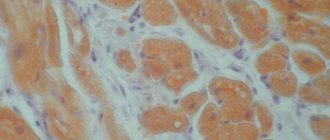

Поражаться может сразу несколько отделов. В этом случае речь ведут об обширном инфаркте. Патология может затронуть только левый желудочек – его перегородки или стенки. Реже всего отмирает ткань правого желудочка.

Реабилитация

Первые полгода после перенесенного инфаркта миокарда пациент два раза в месяц проходит осмотр у врача-кардиолога. На протяжении второго года после приступа необходимо раз в четыре месяца посещать врача-терапевта. При необходимости каждый из этих специалистов может направить пациента в реабилитационный центр или санаторий.

Для успешной реабилитации пациенту важно точно соблюдать все рекомендации врачей:

- принимать необходимые лекарственные средства. Это могут быть статины, антикоагулянты, гипотензивные препараты;

- поддерживать баланс между режимом сна, труда и отдыха;

- почаще гулять на свежем воздухе;

- избегать стрессов. После инфаркта человек должен получать только положительные эмоции.