Узнать больше о других патологиях на букву «Д»: Дебильность, Двухволновый вирусный менингоэнцефалит, Деменция с тельцами Леви, Депрессивный невроз, Дермальный синус, Детский церебральный паралич, Джексоновская эпилепсия, Диастематомиелия (дипломиелия), Дискогенная миелопатия, Дистрофическая миотония Россолимо-Штейнерта-Куршмана, Диабетическая энцефалопатия, Дисциркуляторная энцефалопатия, Диффузное аксональное повреждение головного мозга, Доброкачественная роландическая эпилепсия.

Дисциркуляторная энцефалопатия: опасность патологии и методы лечения

Эта патология представляет собой поражение головного мозга, которое возникает из-за постоянного прогрессирующего нарушения кровообращения ЦНС различной этиологии. Отражается на двигательной, эмоциональной и когнитивной функции, и в зависимости от выраженности симптоматической картины делится на три стадии. Для постановки и подтверждения диагноза требуются УЗДГ, Эхо-ЭГ, ЭЭГ, РЭГ, дуплексное сканирование церебральных сосудов, офтальмоскопия, МРТ. Терапия подбирается индивидуально и состоит из нейропротекторных, антиагрегантов, гипотензивных, сосудистых и других препаратов.

Причины

Поражение нервных клеток может возникнуть на фоне воздействия разнообразных патологических факторов.

- перенесенная травма;

- острая или хроническая интоксикация солями тяжелых металлов, наркотическими веществами, алкоголем;

- нарушения кровоснабжения (атеросклероз, артериальная гипертония, амилоидоз и т.п.);

- инфекционные заболевания (дифтерия, ботулизм, столбняк и другие);

- нарушения работы печени или почек, сопровождающиеся накоплением токсинов в крови;

- нарушения обмена глюкозы;

- нехватка витаминов (особенно группы В);

- задержка воды, недостаток натрия в крови и спровоцированные этим отеки;

- иммунодефицитные состояния;

- воздействие ионизирующего излучения;

- гипоксия: недостаточное поступление кислорода к клеткам головного мозга.

Причины возникновения

Основная причина появления – хроническая ишемия головного мозга, вызванная различными нарушениями работы сосудов:

- Около 60% случаев ДЭП взывают атеросклеротические изменения в стенках сосудов головного мозга;

- Артериальная гипертензия занимает второе место в списке причин возникновения. Она может наблюдаться при ряде патологий: хроническом гломерулонефрите, гипертонической болезни, поликистозе почек, болезни Иценко-Кушинга, феохромоцитоме и т.д.

- Гипертония провоцирует энцефалопатию из-за возникновения спазма сосудов центральной нервной системы, приводящего к обеднению кровотока;

- Патология позвоночных артерий также может стать причиной возникновения болезни, так как отвечает за 30% мозгового кровообращения. В случае если первичным заболеванием выступает нестабильность шейного отдела диспластического характера, остеохондроз, аномалия Кимерли, пороки развития или перенесенная травма позвоночника, наблюдается симптоматическая картина нарушения кровообращения в вертебро-базилярном бассейне;

- Часто ДЭП возникает, как сопутствующее заболевание при диабетической микроангиопатии. В случае если при сахарном диабете пациенту не удается корректировать уровень глюкозы в крови до верхних границ нормы.

Также причинами вызывающими дисциркуляторную энцефалопатию могут выступать:

- Хроническая или стойкая гипотония;

- Аритмия;

- Наследственная ангиопатия;

- Черепно-мозговые травмы;

- Системные васкулиты.

Обследование и лечение

Дисциркуляторная энцефалопатия

– неврологическое заболевание с медленным прогрессированием. Оно характеризуется недостатком кровоснабжения сосудов головного мозга. В результате его функции нарушаются в области пораженных очагов. Болезнь встречается как у пожилых, так и у молодых пациентов. Чем раньше будет начато лечение, тем выше шансы на полное восстановление.

Пройдите диагностику дискуляторной энцефалопатии в Клинике №1:

- МРТ

- Консультация офтальмолога

- ЭЭГ, РЭГ

- УЗД сосудов

- Дуплексное сканирование

При единовременной оплате услуг – скидка 20%

Позвонить

Механизм развития патологии

Патогенез дисциркуляторной энцефалопатии включает факторы приводящие к ухудшению мозгового кровообращения, следовательно к гипоксии и нарушению трофики клеток центральной-нервной системы. Это приводит к гибели клеток и появлению участков разрежения мозговой ткани, то есть лейкоареоза или немых инфарктов — множественных небольших очагов поражения.

Наиболее подвержены разрушению при ДЭП подкорковые структуры и белое вещество глубинных отделов головного мозга. Это обусловлено их расположением на границе каротидного и вертебро-базилярного бассейнов. Хроническая ишемия провоцирует феномен разобщения, то есть нарушением связей между корой головного мозга и подкорковыми ганглиями. Специалисты считают, что это и есть главный патогенетический механизм. Он обуславливает характерную симптоматическую картину:

- Нарушение эмоциональной сферы;

- Когнитивные расстройства;

- Патологии двигательных функций.

Отличительным признаком ДЭП является обратимость функциональных нарушений на первой стадии заболевания при соответствующем лечении и стойкий характер неврологических дефектов приводящих к инвалидизации на более поздних.

Общие сведения

Энцефалопатия возникает на фоне нарушения метаболизма в клетках головного мозга. Вне зависимости от причины, патология протекает по единому сценарию. Сначала происходит снижение активности нейронов, затем – постепенная их гибель. Очаги дистрофии располагаются по всему головному мозгу, что вызывает разнообразную симптоматику.

Повреждения носят необратимый характер, но при своевременном обращении к специалисту и качественном лечении состояние пациента может улучшиться. Оставшиеся неповрежденными нейроны частично берут на себя функцию погибших клеток, и работа головного мозга значительно улучшается. Если заболевание было застигнуто на ранней стадии, пациент сохраняет полную ясность ума.

Записаться на прием

Классификация дисциркуляторной энцефалопатии

ДЭП различают по этиологии:

- Атеросклеротическая;

- Гипертоническая;

- Венозная;

- Смешанная.

По скорости развития может быть быстро прогрессирующая или галопирующая и медленно развивающаяся, то есть классическая форма.

Классификация по тяжести следующая:

- Первая стадия сопровождается субъективными ощущениями неблагополучия, легкими нарушениями когнитивной сферы, сохранностью неврологического статуса;

- Для второй стадии характерны явные двигательные и когнитивные расстройства, усиление расстройства эмоциональной сферы.

- Самой тяжелой считается третья стадия, при которой начинаются психические нарушения. Она представляет собой сосудистую деменцию разной степени выраженности.

Классификация

С учетом причины развития болезнь может быть атеросклеротической, венозной, гипертонической и смешанной. В зависимости от особенностей течения различают классическую, галопирующую (быстро прогрессирующую) и ремиттирующую разновидности заболевания. Для уточнения тяжести процесса используют общую трехстадийную классификацию, где:

- 1 стадия (начальная). Наблюдаются незначительные расстройства эмоциональной сферы и познавательной деятельности, неврологический дефицит отсутствует.

- 2 стадия (умеренная). Когнитивно-эмоциональная дисфункция усугубляется, к ней присоединяются двигательные симптомы.

- 3 стадия (декомпенсации). Утрачивается трудоспособность и способность к самообслуживанию, развивается слабоумие.

Ранняя симптоматика

ДЭП начинается малозаметно и развивается достаточно медленно. В первую очередь отмечаются проблемы в эмоциональной сфере. Около 65% пациентов страдают от депрессий, которые в отличие от депрессивного невроза возникают на фоне незначительных психотравмирующих ситуаций, при этом больные не склонны отмечать подавленность и пониженное настроение. Они фиксированы на различных соматических нарушениях, как и больные с ипохондрическим неврозом. Жалобы могут включать:

- Артралгии;

- Боли в спине;

- Невралгии;

- Шум в голове;

- Звон в ушах;

- Боли различной локализации.

Отличительная их особенность в том, что они не укладываются в клинику предполагаемых соматических патологий. Депрессия при ДЭП плохо поддается психокоррекции и лечению антидепрессантами.

Начальная стадия ДЭП часто проявляется в повышенной эмоциональной лабильности, которая включает:

- Резкие перепады настроения;

- Случаи неудержимого плача по незначительному поводу;

- Раздражительность;

- Приступы агрессивного отношения к окружающим.

Кроме того отмечаются нарушения сна, утомляемость, головные боли, рассеянность. Симптоматическая картина сходна с неврастенией, но при дисциркуляторной энцефалопатии симптоматика сочетается с нарушением когнитивной сферы.

Причем у 90% пациентов когнитивные нарушения наступают на начальной стадии болезни. К ним можно отнести:

- Снижение концентрации;

- Ухудшение памяти;

- Снижение скорости мышления;

- Затруднения при планировании деятельности;

- Утомляемость при умственных усилиях;

- Проблемы с речевым воспроизведением информации при сохранности памяти.

Также могут отмечаться двигательные нарушения, например головокружение и неустойчивость при ходьбе. ДЭП нужно дифференцировать от вестибулярной атаксии, так как тошнота и рвота могут присутствовать, но только в момент ходьбы.

Симптомы

1 стадия

Характерно постепенное начало и хроническое течение. Вначале нередко наиболее заметными являются эмоциональные нарушения. В 65% случаев обнаруживается депрессивная симптоматика, напоминающая ипохондрический невроз. Жалобы на подавленность и снижение настроения обычно отсутствуют, на первый план выходят неприятные соматические ощущения: головная боль, шум и звон в голове, болезненные ощущения в спине и суставах.

Отличиями от невротической депрессии являются отсутствие провоцирующей психотравмирующей ситуации, низкая эффективность психотерапии и антидепрессантов. У взрослых симптомом, определяющим картину болезни, иногда становится эмоциональная лабильность: приступы агрессии или беспричинного плача, резкие изменения настроения, повышенная раздражительность. Клиника дополняется рассеянностью, ухудшением сна и утомляемостью.

У 90% больных когнитивные нарушения возникают уже на начальном этапе. Снижается способность к концентрации внимания и планированию действий. Ухудшается память, замедляется мышление. В двигательной сфере иногда обнаруживаются головокружения и незначительная неустойчивость при ходьбе, являющиеся первыми признаками вестибулопатии.

2 и 3 стадии

При переходе с 1 на 2 степень двигательная и когнитивная дисфункции усугубляются. Из-за амнезии, снижения внимания и интеллекта становится непосильной привычная умственная работа. Возникают и постепенно усугубляются снижение критики, способности ориентироваться в месте и времени. При 3 стадии страдают поведение и личность. Из-за деменции больные утрачивают трудоспособность, а в тяжелых случаях – и способность к самообслуживанию.

Превалирует апатия. Люди ничем не интересуются, ничего не делают или занимаются чем-то малопродуктивным, проявляют безразличие к окружающему миру. Двигательные расстройства становятся более выраженными, заметными со стороны. Формируется шаркающая походка мелкими шажками без отрыва стопы от пола. У больных с вестибуло-атактическим синдромом отмечаются прогрессирующие нарушения равновесия.

Признаком перехода к 3 степени являются грубые проблемы с речью, парезы, дрожание конечностей, недержание мочи и псевдобульбарный синдром. У некоторых пациентов развивается симптоматическая эпилепсия. Из-за неустойчивости походки люди падают, последствием становятся переломы. От травм особенно часто страдают женщины, что обусловлено распространенностью остеопороза в периоде климактерия.

Клиническая картина на II-III стадии

На последующих стадиях клиническая картина нарастает и усиливается: память значительно ухудшается, внимательность и интеллект снижаются, отмечаются затруднения при выполнении привычной умственной работы. Больные не способны адекватно оценивать собственное состояние, склонны переоценивать работоспособность и интеллект. Со временем теряется способность к выработке программы действий, обобщению, ориентации во времени и пространстве. На третьей стадии заметны нарушения праксиса, мышления. Происходит расстройство личности и поведения. Отмечается деменция, при которой больные утрачивают способность трудиться, а при более тяжелых течениях и навыки самообслуживания.

В эмоциональной стадии преобладает апатия, потеря интереса к прежним увлечениям, отсутствие мотивации. На третьей стадии больные ничего не делают или заняты малопродуктивной деятельностью. Они безразличны к себе и окружающему.

Если на первой стадии двигательные нарушения выражены слабо, то на более поздних эти расстройства видны окружающим. Типичными проявлениями становятся:

- Медленная походка небольшими шажками;

- Шарканье;

- Падение при ходьбе или повороте, которые часто сопровождаются переломами, особенно если больной страдает от остеопороза;

- Трудности с тем, чтобы начать движение или остановиться вовремя.

Клинические проявления, в особенности характерная «походка лыжника» имеют сходство с симптоматикой болезни Паркинсона, но не сопровождаются нарушениями в руках, поэтому специалисты называют такие признаками ДЭП «сосудистым паркинсонизмом» или «паркинсонизмом нижней части тела». Также последняя стадия сопровождается:

- Недержанием мочи;

- Псевдобульбарным синдромом;

- Парезами;

- Тремором;

- Тяжелыми афазиями;

- Симптомами орального автоматизма.

Возможно возникновение эпилептических приступов.

Что такое энцефалопатия и чем она опасна?

С головными болями время от времени сталкивается каждый человек. Многие не принимают во внимание причины плохого самочувствия и предпочитают выпить обезболивающее. Вместе с тем периодически повторяющаяся головная боль может быть вызвана не только переутомлением или перепадами артериального давления. Нередко так себя проявляет энцефалопатия ? распространенное заболевание головного мозга, вызванное кислородным голоданием и недостатком питательных веществ. О том, можно ли вылечить и предотвратить эту патологию, мы расскажем далее.

Что такое энцефалопатия?

Это заболевание невоспалительного характера, при котором в ткани головного мозга поступает недостаточно крови и, следовательно, кислорода. В результате отмирают нервные клетки, появляются застойные процессы, на локальных участках образуются отеки мозговых оболочек.

Энцефалопатия ? это общее понятие, объединяющее дегенеративные процессы в головном мозге. Очень часто патология не определяется как самостоятельное заболевание, а выявляется на фоне других болезней. Ограничений по возрасту у энцефалопатии нет.

| ! | Оптимальный показатель кровоснабжения головного мозга — 45-50 мл крови ежеминутно на 100 г вещества головного мозга. Критическим считается снижение этой цифры до 18 мл в минуту. |

Причины заболевания

Энцефалопатия бывает врожденной и приобретенной. В каждом случае причинами заболевания становятся разные факторы, но их объединяет устойчивое нарушение мозгового кровообращения.

| Врожденная | Приобретенная |

|

|

В случае с новорожденными детьми наличие заболевания не всегда становится очевидным. Как правило, диагноз ставят ближе к году при наличии специфической симптоматики. У взрослых людей широко распространены патологии, вызванные сосудистыми нарушениями. К примеру, при атеросклерозе уменьшается просвет сосудов в результате отложения на их стенках липидов. Приток крови к мозгу снижается, развивается ишемия. В сложных случаях просвет сосуда перекрывается кровяным сгустком или холестериновой бляшкой, появляется инсульт, в результате которого отмирают клетки головного мозга.

Виды энцефалопатии

Две основные формы заболевания ? перинатальная (врожденная) и приобретенная. К первой относят снижение кровоснабжения головного мозга, возникшее в промежуток между 28 неделями внутриутробного развития плода до 7 дня жизни ребенка. Все остальные виды энцефалопатии ? приобретенные.

У каждой разновидности заболевания свои специфические признаки и методы терапии. По этой причине важно вовремя обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и лечение. Проявления нарушений зависят от того, какая область головного мозга поражена.

- Сосудистая энцефалопатия.

Возникает в результате нарушений кровоснабжения головного мозга и кислородного голодания клеток. Патология может иметь атеросклеротический или гипертонический характер. В первом случае в кровеносных сосудах присутствуют атеросклеротические бляшки, а во втором отмечается повышенное артериальное давление с осложнением в виде отека головного мозга.

- Травматическая.

В этом случае энцефалопатия развивается как результат перенесенной черепно-мозговой травмы. При заболевании могут отмечаться дегенеративные, дистрофические, рубцовые изменения тканей головного мозга. Чаще всего патология наблюдается у спортсменов, водителей и пассажиров транспортных средств, а также новорожденных детей.

- Лучевая.

Заболевание может стать следствием воздействия на головной мозг ионизирующего излучения. Такая разновидность энцефалопатии может наблюдаться у специалистов, участвующих в устранении последствий радиационных аварий, а также у тех, кто работает с соответствующим оборудованием.

- Метаболическая (токсическая).

Поражение головного мозга может быть вызвано интоксикацией организма на фоне печеночной недостаточности, сахарного диабета, отравления угарным газом, солями тяжелых металлов и пр. Токсическое отравление также приводит к тяжелым неврологическим нарушениям.

- Алкогольная.

Продукты распада этилового спирта, попадая с кровотоком в головной мозг, вызывают необратимые нарушения обмена веществ. К этой же группе относится и энцефалопатия Вернике ? поражение среднего мозга и гипоталамуса из-за злоупотребления алкоголем, а также авитаминоза и других причин.

- Воспалительная.

Чаще всего речь идет о воспалительных процессах в стенках кровеносных сосудов. Выраженность и специфика проявлений зависят от пораженной области.

- Вакцинная.

Это редкая разновидность неврологического расстройства, которое появляется в ответ на введение вакцины. Чаще всего реакция наблюдается на препараты от коклюша.

- Дисциркуляторная.

Нарушение работы головного мозга возникает из-за постепенно усиливающейся недостаточности кровоснабжения. Дисциркуляторная энцефалопатия напрямую влияет на когнитивные способности и неврологические расстройства.

- Резидуальная энцефалопатия (остаточная).

В головном мозге происходит структурное изменение тканей вследствие перенесенных ранее травм, ишемической болезни, инфекций.

- Губчатая.

Эта разновидность энцефалопатии объединяет тяжелые заболевания, при которых мозг превращается в губчатое тело. Среди них можно выделить синдром Гетсмана-Штрауслера-Шейнкера, болезнь Крейтцфельда-Якоба и др.

Симптомы энцефалопатии

Для заболевания характерно разнообразие клинических проявлений, которые зависят от причин, вызвавших нарушения работы головного мозга. Энцефалопатия может иметь острое и хроническое течение.

В первом случае симптомы проявляются внезапно и очень быстро приводят к ухудшению состояния пациента. Основная причина острой энцефалопатии — токсическое поражение организма.

Во втором случае признаки нарушения работы головного мозга проявляются постепенно в виде головных болей, забывчивости, эмоциональной нестабильности.

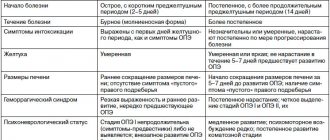

Болезнь в своем развитии проходит несколько стадий, для которых характерны следующие проявления:

| 1 стадия | 2 стадия | 3 стадия |

|

|

|

| ! | Основные проявления энцефалопатии на начальной стадии ? головные боли, головокружения, шум в ушах. Симптомы могут возникать при смене погоды, физическом переутомлении, стрессах. При их появлении необходимо пройти обследование. |

Диагностика заболевания

Современные методы обследования позволяют установить локализацию, характер патологии, механизм ее появления. Диагностика может включать:

Анализы крови для определения уровня гормонов, липидов, холестерина, сахара и других элементов, которые могут указывать на развитие дисциркуляторной энцефалопатии.

Реоэнцефалографию (РЭГ) для измерения кровотока в головном мозге, определения эластичности и напряжения стенок сосудов.

Магнитно-резонансную томографию

для анализа морфологических изменений тканей головного мозга. МРТ позволяет дифференцировать энцефалографию от других заболеваний нервной системы: болезни Альцгеймера, инсульта, опухолей и др.

Ультразвуковую допплерографию

для определения скорости кровотока в отдельном кровеносном сосуде и уточнения местоположения атеросклеротической бляшки. Дает информацию о состоянии церебрального кровообращения.

Ультразвуковое сканирование

для уточнения причины непроходимости сосуда ? наличия спазма, бляшки, кровяного сгустка и пр. Метод не имеет противопоказаний и позволяет быстро получить достоверный результат.

Ультразвуковое мониторирование

для определения причины формирования сгустков крови ? тромбов и эмболов. Метод также позволяет оценить риск развития инсульта.

Можно ли вылечить энцефалопатию?

Заболевание требует длительной курсовой терапии и наблюдения у врача-невролога. Для успешного лечения и устранения симптомов болезни первостепенное значение имеет диагностика причин ее появления.

Острая энцефалопатия является показанием к срочной госпитализации и проведению дезинтоксикационной терапии в условиях стационара. Хроническая форма патологии требует соблюдения определенной диеты и приема лекарств по назначению врача 2?3 раза в год.

При гипертонической болезни (повышенном артериальном давлении) врач может назначить «Эналаприл», «Каптоприл», «Лизиноприл», «Фозиноприл» и другие препараты.

Лекарства от гипертонии требуют строгого соблюдения графика приема, как правило, 2?3 раза в сутки. Многим пациентам требуется пожизненное употребление препаратов для нормализации артериального давления. Дозировку и разновидность лекарства должен назначать лечащий врач, поскольку каждое из них действует с различной интенсивностью и по-разному выводится из организма.

Современные гипотензивные лекарства делятся на следующие группы:

- ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента);

- диуретики;

- бета-блокаторы;

- антагонисты кальция;

- прямые ингибиторы ренина;

- комбинированные и другие препараты.

Для улучшения обмена веществ головного мозга назначаются «Кавинтон», «Вазобрал», «Коринфар», «Целипрол», «Никошпан», «Пикамилон» и другие препараты различных групп.

Лекарства помогают восстановить мозговое кровообращение и благодаря этому устранить такие симптомы, как:

- головная боль и головокружения;

- повышенная утомляемость;

- нарушение координации движений;

- проблемы с памятью;

- бессонница;

- перепады настроения и пр.

Основные группы препаратов для улучшения мозгового кровообращения:

- сосудорасширяющие;

- кроверазжижающие;

- ноотропные;

- сосудоукрепляющие;

- корректоры микроциркуляции крови и др.

В процессе жизнедеятельности в организме человека накапливаются свободные радикалы ? активные формы кислорода, разрушающие клетки и приводящие к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой систем. Для защиты тканей от их действия назначаются антиоксиданты ? «Актовегин», «Тиогамма», «Эмоксипин», «Квертин», «Рибоксин», «Мексидол», «Цераксон» и др. Препараты улучшают капиллярный кровоток, укрепляют стенки сосудов, предупреждают или замедляют атеросклеротические изменения, снижают риск развития инсульта и инфаркта.

| При энцефалопатии схема лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом данных лабораторных и инструментальных исследований. Практически все препараты для лечения хронической формы заболевания отпускаются в аптеках по рецепту врача. Помимо перечисленных групп лекарств, пациенту могут быть назначены противосудорожные, антидепрессантные, антиагреганты и другие средства. |

Последствия и осложнения энцефалопатии

Длительное откладывание лечения приводит к обширному повреждению головного мозга. По мере усугубления заболевания у пациента могут отмечаться:

- постоянные головные боли;

- расстройство сознания;

- ухудшение зрения и слуха;

- нарушения мимики;

- расстройства координации движений;

- тремор конечностей, тик, судороги;

- расстройство половой функции;

- вегетососудистая дистония и многое другое в зависимости от области поражения мозга.

Профилактика энцефалопатии

Для успешного лечения, устранения симптоматики болезни и предотвращения дегенеративных процессов в головном мозге пациенту рекомендуется:

- скорректировать рацион питания ? отказаться от продуктов с высоким содержанием холестерина и быстрых углеводов в пользу овощей, фруктов, зелени;

- отказаться от вредных привычек ? курения и употребления алкоголя;

- регулярно заниматься спортом для поддержания организма в тонусе.

При своевременном обращении к врачу и обнаружении энцефалопатии на ранних стадиях прогноз положительный. Эффективность лечения во многом будет зависеть от причин патологии. Тяжелые сердечно-сосудистые (ишемия, инсульт, инфаркт) и неврологические (остеохондроз, черепно-мозговые травмы) заболевания могут потребовать пожизненной курсовой терапии. В каждом случае программу лечения и профилактики должен составлять лечащий врач.

Методы диагностики ДЭП

Очень важно как можно раньше поставить диагноз, чтобы своевременно начать сосудистую терапию, для компенсации неврологических нарушений. Поэтому всем пациентам, входящим в группу риска по дисциркуляторной энцефалопатии необходимо регулярно проходить осмотр у невролога. В группу риска входят:

- Люди, страдающие от атеросклероза;

- Диабетики;

- Гипертоники;

- Пожилые люди.

Для выявления когнитивных нарушений требуется проведение специальных тестов. Задания могут включать необходимость запомнить и повторить список названных врачом слов, нарисовать циферблат с заданным временем, повторить определенные слова.

Кроме того потребуется консультация офтальмолога и офтальмоскопия, определение полей зрения. В качестве методов аппаратной диагностики показаны:

- Эхо-ЭГ;

- ЭЭГ;

- РЭГ;

- ЭКГ и суточной мониторинг ЭКГ;

- УЗДГ сосудов головы и шеи;

- МРА сосудов мозга;

- Дуплексное сканирование;

- МРТ головного мозга.

МРТ головного мозга поможет различать ДЭП с другими патологиями: болезнью Альцгеймера, болезнью Крейтцфельда-Якоба, рассеянным энцефаломиелитом. Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать очаги немых инфарктов, тогда как участки лейкоареоза и мозговой атрофии возникают и при иных нейродегенеративных патологиях.

Для обнаружения этиологических факторов требуется консультация кардиолога и нефролога, мониторинг артериального давления, коагулограмма, определение липопротеидов и холестерина в крови, анализ крови на сахар.

К какому врачу обратиться?

Дисциркуляторная энцефалопатия относится к неврологическим нарушениям. При появлении тревожных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу неврологу. Специалист проведет обследование, поставит точный диагноз и назначит адекватное лечение. Чем раньше будет оказана помощь – тем более оптимистичный прогноз для пациента

Пройдите диагностику дискуляторной энцефалопатии в Клинике №1:

- МРТ

- Консультация офтальмолога

- ЭЭГ, РЭГ

- УЗД сосудов

- Дуплексное сканирование

При единовременной оплате услуг – скидка 20%

Позвонить

Терапия

Терапевтический подход к лечению энцефалопатии должен иметь этиопатогенетические направление и быть комплексным. Необходимо компенсировать первичное заболевание, усилить микроциркуляцию и церебральное кровообращение, а также защитить клетки центральной нервной системы от ишемии и гипоксии.

Этиотропное лечение ДЭП включает подбор сахароснижающих и гипотензивных препаратов, которые должны назначаться индивидуально. Также показана антисклеротическая диета. Если даже при коррекции рациона питания показатели холестерина не снижается, назначаются соответствующие препараты, такие как гемфиброзил,ловастатин, пробукол.

Основой патогенетической терапии составляют лекарства, способствующие улучшению церебральной гемодинамики. Важно чтобы они не приводили к эффекту обкрадывания. Это такие блокаторы кальциевых каналов, как флунаризин, нифедипин, нимодипин, также антагонисты а2-адренорецепторов, например ницерголин или пиробедил и ингибиторы фосфодиэстеразы: гинкго билоба, пентоксифиллин. Поскольку ДЭП часто сопровождается повышенной выработкой тромбоцитов, больному необходим пожизненный прием антиагрегантов, к которым относится тиклопидин или ацетилсалициловая кислота. При наличие у пациента противопоказаний, например желудочно-кишечных кровотечений или язв желудка, возможно назначение дипиридамола.

Очень важен прием препаратов с нейропротекторным эффектом, которые позволяют нейронам функционировать в условиях хронической гипоксии. К ним относится:

- Пирацетам;

- Производные ГАМК: гамма-аминомасляная кислота, аминофенилмасляная кислота, N-никотиноил-гамма-аминобутировая кислота;

- Мембраностабилизирующие препараты: холина альфосцерат;

- Кофакторы;

- Медикаменты животного происхождения: церебральный гидролизат свиньи, гемодиализат из крови молочных телят, кортексин;

- Витаминно-минеральные комплексы.

Если дисциркуляторная энцефалопатия вызвана достигающим семидесяти процентов сужением просвета внутренней сонной артерии, она обычно очень быстро прогрессирует и сопровождается малыми инсультами или эпизодами ПНМК. В такой ситуации показано хирургическое вмешательство. Это может быть:

- Каротидная эндартерэктомия при стенозе;

- Экстра-интракраниальный анастомоз при полной окклюзии;

- Реконструкция позвоночной артерии при ее повреждениях.

Лечение

При лечении патологии применяется комплексная этиопатогенетическая терапия. Она направлена на компенсацию заболевания, нормализацию циркуляции крови, защиту нервных клеток от кислородного голодания и ишемии. Применяются препараты для снижения уровня сахара в крови, нормализации давления, холестерина. Корректируется питание, пациенту назначается специальная диета.

Операция может быть назначена в том случае, когда патология вызвана сужением просвета артерии, прогрессирует быстро и сопровождается серьезными осложнениями.

В качестве меры профилактики используется нормализация липидного обмена. Нарушение этого процесса влечет отложения на внутренней поверхности сосудов, которые сужают просвет и мешают нормальной циркуляции крови. Также важна борьба с атеросклерозом, поддержание нормального уровня сахара у пациентов с сахарным диабетом.

Врачебные прогнозы

При эффективной и своевременной терапии развитие ДЭП на первой или второй стадии в большинстве случаев замедляется. Изредка отмечается быстрое развитие болезни, в этом случае каждая стадия занимает около двух лет. При сочетании дисциркуляторной энцефалопатии с дегенеративными изменениями центральной нервной системы прогнозы чаще всего неблагоприятные. Негативно влияют на процесс выздоровления сопровождающие болезнь гипертонические кризы, ишемические или геморрагические инсульты, ТИА и другие нарушения мозгового кровообращения, неконтролируемая гипогликемия.

Диагностика

Диагностикой и лечением энцефалопатии занимается врач невролог. Обследование пациента включает в себя:

- опрос: сбор жалоб и анамнеза; в обязательном порядке уточняются сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, факторах риска, время появления первых нарушений, скорость развития и т.п.;

- неврологический осмотр: оценка рефлексов, чувствительности, мышечной силы, двигательной функции;

- электроэнцефалографию (ЭЭГ): оценка электрических импульсов, возникающих в процессе работы мозга; позволяет выявить признаки эпилепсии, воспаления, наличия опухолей и т.п.;

- УЗДГ сосудов головного мозга и шеи: оценивает качество кровотока в крупных сосудах, выявить участки сужения, оценить объем поступающей крови;

- реоэнцефалография: дополняет УЗДГ, позволяет оценить тонус и эластичность сосудов, обнаружить тромбы;

- ангиография: рентгенологическое исследование сосудов с помощью введения в них контрастного вещества;

- КТ и МРТ: позволяют обнаружить очаги склероза, опухоли, воспалительные очаги последствия инсульта и другие структурные изменении;

- анализы крови (общий, биохимический): дают возможность оценить работу почек, печени, поджелудочной железы, выявить токсины, которые могут повлиять на состояние головного мозга.

При необходимости могут быть назначены другие анализы и обследования, а также консультации специалистов для точного определения причины энцефалопатии.

Записаться на прием

Что усугубляет течение и стимулирует прогрессирование дисциркуляторной энцефалопатии?

Ухудшается состояние при воздействии следующих факторов:

- Хроническое и/или острое психоэмоциональное напряжение (частые стрессы на работе или в семье, недостаточное время на сон, работа без отдыха или в ночные часы).

- Гипокинезия (отсутствие дозированной нагрузки и прогулок на воздухе).

- Ожирение или избыточная масса тела.

- Злоупотребление спиртными напитками и курение.

- Сахарный диабет, провоцирующий воспаление внутренних стенок сосудов.

- Дисфункции щитовидной железы, вызывающие нарушение обменных процессов в организме.

- Заболевания шейного отдела позвоночного столба, ухудшающие приток крови в вертебробазилярном бассейне.

К предрасполагающим факторам, ухудшающим состояние, также относятся заболевания крови (повышенный уровень тромбоцитов или гематокрита), болезни сердца (нарушения ритма) и васкулиты (воспаление сосудов). Также к этому списку следует добавить врожденные гипоплазии (зауженный диаметр) мозговых артерий.

Симптомы и начальные проявление

Клинические симптомы имеют определенные характеристики, зависящие от типа дисциркуляторной энцефалопатии. Характерно развитие вестибулярно-атактического, псевдобульбарного, цефального, психопатологического синдромов.

При осмотре выявляется легкое нарушение координации и симптомы анизорефлексии, что указывает на небольшое очаговое поражение головного мозга. Эта стадия, помимо диффузных, невыраженных неврологических симптомов, характеризуется наличием синдрома, напоминающего астеническую форму неврастении.

К основным симптомам начальной стадии прогрессирования ДЭП относятся:

- бессонница;

- неустойчивое внимание;

- повышенная усталость;

- раздражительность;

- ухудшение памяти;

- легкое изменение походки (неустойчивость, укорочение шага);

- снижение производительности интеллектуального труда.

Пациенты на I стадии дисциркуляторной энцефалопатии головного мозга часто жалуются на головные боли и шум в голове, они плаксивы, а настроение часто подавленное. Чтобы диагностировать заболевание, жалобы должны появляться не реже одного раза в неделю в течение трех месяцев, то есть длиться длительное время.

Лечение ДЭП в клиническом госпитале на Яузе

Комплексная диагностика позволяет специалистам назначить адекватное медикаментозное лечение. Оно должно быть направлено в первую очередь на нормализацию кровоснабжения головного мозга и артериального давления, коррекцию симптомов и предупреждение дальнейшего повреждения сосудов и тканей мозга. Также важно применять препараты, которые нормализуют метаболизм клеток мозга и повышают тонус сосудов.

Кроме того, врачи-неврологи Клинического госпиталя на Яузе предлагают каждому пациенту индивидуальный комплекс нелекарственной терапии, который включает снижение потребления алкоголя, отказ от курения, регулярные физические нагрузки динамического типа. Важно соблюдать и рекомендации по питанию: ограничение потребления поваренной соли, насыщенных жиров, достаточное потребление солей калия, магния и кальция, употребление продуктов, улучшающих деятельность кровеносной системы.

Цены на услуги Вы можете посмотреть в прайсе или уточнить по телефону, указанному на сайте.

Воздействие на основные факторы риска

Вследствие высокой значимости повторных инсультов для прогрессирования двигательных и когнитивных нарушений у пациентов с ДЭП более приоритетной задачей является профилактика сосудистых осложнений. Коррекция имеющихся симптомов второстепенна. У таких пациентов необходима «агрессивная» профилактика.

Антигипертензивная терапия

Поддержание нормального уровня артериального давления может помочь предотвратить или замедлить прогрессирование ДЭП. Чаще всего при наличии хронической недостаточности кровообращения головного мозга врачи рекомендуют применять препараты, относящиеся к группам ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов рецепторов ангиотензина. Считается, что эти лекарства обладают защитными свойствами по отношению к головному мозгу, кровеносным сосудам, сердцу и почкам.

Если этих препаратов недостаточно для контроля артериального давления, их комбинируют с другими препаратами – диуретиками, бета-блокаторами, блокаторами кальциевых каналов. Подходящие для пациентов с ДЭП препараты может назначить только врач.

Коррекция углеводного обмена

Сомнения по поводу причинно-следственной связи между дисфункцией углеводного обмена и развитием расстройств кровообращения в области головного мозга отсутствуют. Для коррекции патологического процесса назначается соответствующая диета и препараты, снижающие уровень сахара в крови.

Гиполипидемическая терапия – статины

Поскольку другой основной причиной ДЭП является церебральный атеросклероз, пациентам с этим заболеванием часто назначают препараты, снижающие уровень холестерина в крови. Наиболее часто используются статины, которые помимо снижения уровня холестерина также улучшают состояние внутреннего слоя сосудов (эндотелия), снижают вязкость крови, останавливают или замедляют прогрессирование атеросклероза и оказывают антиоксидантное действие.

Антитромботическая терапия

Один из обязательных компонентов лечебного плана для больных ДЭП. Антиагреганты воздействуют на тромбоциты, предотвращая их склеивание (агрегацию), что улучшает мозговое кровообращение. Чаще всего назначают аспирин в низких дозах.

Снижение уровня гомоцистеина

Повышенный уровень гомоцистеина (серосодержащей аминокислоты) является фактором риска развития сосудистых заболеваний и деменции. Для коррекции показателей назначается фолиевая кислота и витамины группы В (В12, В2 и В6).

ЗОЖ и упражнения для развития памяти

Вредные привычки, отсутствие физической активности и неправильное питание оказывают влияние на ухудшение когнитивных функций с годами. Это подтверждает пользу здорового образа жизни для предотвращения развития смешанной и сосудистой деменции.

Благодаря проведенным исследованиям удалось подтвердить актуальность концепции «когнитивного резерва». Согласно этой концепции ЗОЖ значительно снижает вероятность развития деменции. Получение высшего образования не оказывает никакого влияния на прогноз заболевания.

Препараты от деменции

Для уменьшения выраженности клинической симптоматики при деменции назначаются препараты, действие которых направлено на улучшение передачи сигналов между нейронами через синапсы. Активные вещества предотвращают гибель нейронов: антагонисты глутаматных NMDA-рецепторов и ингибиторы ацетилхолинэстеразы.

Противодементные препараты снижают выраженность поведенческих (агрессивность, возбуждение) и когнитивных (проблемы внимания, речи и памяти) нарушений. Лекарственные средства не улучшают общее состояние больного, а существенно замедляют темпы ухудшения симптоматики.

Ноотропные и вазоактивные препараты

Использование сосудистых препаратов для борьбы с сосудистыми поражениями является неоправданным. Эффективность от использования препаратов Гинкго Билоба, алкалоидов спорыньи и метилксантинов является спорной.

Физиотерапия

Более результативна комплексная терапия, которая сочетает медикаментозные и немедикаментозные методы борьбы с болезнью. Среди действенных физиотерапевтических методов лечения ДЭП следует выделить:

- ЛФК (комплекс упражнений назначается врачом индивидуально);

- транскраниальная магнитная стимуляция;

- иглоукалывание;

- массаж воротниковой зоны;

- вихревые поля;

- электромиостимуляция.

Хирургическое лечение

Необходимость в операции возникает, если патологический процесс развивается на фоне быстрого прогрессирования сужения просвета. Хирургическое вмешательство также необходимо при развитии серьезных осложнений.

Распространение получили следующие типы операции:

- Стентирование. Предусматривает вставку специального расширителя в сосуд для улучшения кровотока в той части артерии, которая была сужена.

- Каротидная эндартерэктомия. Проводится при атеросклерозе с целью очищения внутренних стенок сонной артерии.

Хирургическое вмешательство не позволяет полностью устранить болезнь, но дает возможность улучшить состояние пациента, а также замедлить прогрессирование заболевания.

Санаторно-курортное лечение

При прогрессирующем органическом изменении ткани головного мозга, возникающем вследствие хронической сосудистой недостаточности, рекомендовано санаторно-курортное лечение. Такой подход к терапии возможен только при отсутствии выраженных изменений психики и ухудшении мозгового кровообращения. Такие пациенты направляются на бальнеотерапевтические и климатические курорты с сероводородными и радоновыми водами.

ЛЕЧЕНИЕ ДИСЦИРКУЛЬЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ДОСТУПНО В ФИЛИАЛАХ:

Лечение дисциркульяторной энцефалопатии в Приморском районе

Адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Репищева, 13

Лечение дисциркульяторной энцефалопатии в Петроградском районе

Адрес: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Ленина, 5

Лечение дисциркульяторной энцефалопатии во Всеволожске

Адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, 96 А