Кортексин, флаконы 10 мг , 5 мл, 10 шт.

Производитель

Герофарм, Россия

Состав

1 флакон с лиофилизатом содержит:

действующее вещество:

кортексин (комплекс водорастворимых полипептидных фракций) 10 мг,

вспомогательное вещество:

вглицин (стабилизатор) 12 мг

Фармакологическое действие

КОРТЕКСИН содержит комплекс низкомолекулярных водорастворимых полипептидных фракций, проникающих через гематоэнцефалический барьер непосредственно к нервным клеткам. Препарат оказывает ноотропное, нейропротекторное, антиоксидантное и тканеспецифическое действие.Ноотропное – улучшает высшие функции головного мозга, процессы обучения и памяти, концентрацию внимания, устойчивость при различных стрессовых воздействиях.

Нейропротекторное – защищает нейроны от поражения различными эндогенными нейротоксическими факторами (глутамат, ионы кальция, свободные радикалы), уменьшает токсические эффекты психотропных веществ.

Антиоксидантное – ингибирует перекисное окисление липидов в нейронах, повышает выживаемость нейронов в условиях оксидативного стресса и гипоксии.Тканеспецифическое – активирует метаболизм нейронов центральной и периферической нервной системы, репаративные процессы, способствует улучшению функций коры головного мозга и общего тонуса нервной системы.

Механизм действия

КОРТЕКСИН обусловлен активацией пептидов нейронов и нейротрофических факторов мозга; оптимизацией баланса метаболизма возбуждающих и тормозных аминокислот, дофамина, серотонина; ГАМКергическим воздействием; снижением уровня пароксизмальной судорожной активности мозга, способностью улучшать его биоэлектрическую активность; предотвращением образования свободных радикалов (продуктов перекисного окисления липидов).

Фармакокинетика

Состав КОРТЕКСИНА, действующее вещество которого является комплексом полипептидных фракций, не позволяет провести обычный фармакокинетический анализ отдельных компонентов.

Показания

В комплексной терапии:

- нарушение мозгового кровообращения;

- ЧМТ и ее последствия;

- энцефалопатии различного генеза;

- когнитивные нарушения (расстройства памяти и мышления);

- острый и хронический энцефалит и энцефаломиелит;

- эпилепсия;

- астенические состояния (надсегментарные вегетативные расстройства);

- сниженная способность к обучению;

- задержка психомоторного и речевого развития у детей;

- различные формы детского церебрального паралича.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата.

Препарат противопоказан при беременности (из-за отсутствия данных клинических исследований).

При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание (из-за отсутствия данных клинических исследований).

Побочные действия

Сведений о побочных эффектах не поступало.

Возможна индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

Как принимать, курс приема и дозировка

Препарат вводят внутримышечно.

Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5 % раствора прокаина (новокаина), воды для инъекций или 0,9 % раствора натрия хлорида, направляя иглу к стенке флакона во избежание пенообразования, и вводят однократно ежедневно: взрослым в дозе 10 мг в течение 10 дней; детям при массе тела до 20 кг в дозе 0,5 мг/кг, с массой тела более 20 кг – в дозе 10 мг в течение 10 дней.

При необходимости проводят повторный курс через 3–6 месяцев.При полушарном ишемическом инсульте в остром и раннем восстановительном периодах взрослым в дозе 10 мг 2 раза в сутки (утром и днем) в течение 10 дней, с повторным курсом через 10 дней.

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре 2–20 °C

Срок годности

3 года

Действующее вещество

Полипептиды коры головного мозга скота

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Лекарственная форма

раствор для инъекций

Штрих-код и вес

Штрих-код: 4607008360011 Вес: 0.091 кг

Кортексин®

Этот термин часто встречается в медицинских публикациях, СМИ, в рекламе лекарственных препаратов. Возможности нейропротекции заложены в самой природе мозга, в генах, на уровне регуляторных нейропептидов. Суть нейропротекции состоит в том, что лечебный процесс способствует не только защите пострадавшей группы нейронов, но и обеспечивает ее дальнейшее функционирование. Для медицины важен вопрос — существуют ли адекватное фармакологическоое воздействие, способное запускать эти природные механизмы и поддерживать их на необходимом уровне? В этой связи, поиск, создание и апробация новых фармацевтических средств являются и будут являтся одним из наиболее важных направлений современной фармакологии.

Очевидно, что поиск новых нейропротекторов представляет собой сложный процесс, требующий объединенных усилий врачей, биологов, фармакологов на всех этапах. В этом отношении особого внимания заслуживают препараты пептидной природы. Несмотря на их разнообразие, их объединяет ряд общих характеристик: низкая дозировка, отсутствие выраженных токсических эффектов, мягкость и длительность воздействия. В целом, можно утверждать, что система пептидов организма (Королева С. В., Ашмарин И. П., 2006), сформированная миллионами лет эволюции, обеспечивает многоуровневую регуляцию всех функций, в том числе и процессов, приводящих в конечном итоге к нейропротекторному эффекту. В информационном плане именно пептиды являются универсальным языком, понятным и естественным для живых организмов как на системном уровне, так и на клеточном уровне.

Одним из примеров успешной разработки, основанной на перечисленных выше принципах, является Кортексин — препарат, эффективность которого доказана на всех возможных уровнях исследования: клиническом, биологическом, клеточном, генетическом и молекулярном.

По данным МРТ в правой височной области головного мозга определяется очаг поражения, объем которого отчетливо нарастает к 3 суткам. При таком поражении на 28 сутки обычно наблюдается формирование глиального рубца и постинсультных кист. При применении Кортексина, когда пациент с ишемическим инсультом начинает получать препарат с первых часов заболевания, наряду с заметным улучшением общего самочувствия, клинической и неврологической картины, объем очага поражения мозга к 28 суткам уменьшается на 40%. Это наблюдение иллюстрирует яркий эффект нейропротекторного действия Кортексина (Скоромец А.А., Скворцова В.И. и др., 2008).

Терминология: Ишемия — Недостаточное кровоснабжение какого-либо органа или участка ткани, вызванное закупоркой или сужением соответствующей артерии; АТФ — Аденозинтрифосфат — нуклеотид, играет исключительно важную роль в обмене энергии и веществ в организмах; в первую очередь соединение известно как универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах. Деполяризация клеточной мембраны — изменение электрического потенциала на мембране клетки; Глутамат — аминокислота, основной возбуждающий нейромедиатор. Связывание глутамата со специфическими рецепторами нейронов приводит к возбуждению нейронов. NMDA и AMPA глутаматные рецепторы — рецепторы, обеспечивающие проведение возбуждающего имульса нейронами при связывании глутамата; Каспазы, NO-синтазы — внутриклеточные ферменты, вовлеченные в процессы гибели клеток и развития окислительного стресса.

Нейропротекторное противоапоптозное действие

Кортексин® является нейропротектором, который обладает терапевтическим воздействием, начиная с первых часов после ишемического поражения мозга. Это означает, что основной его мишенью является зона пенумбры — участок нервной ткани, окружающей очаг поражения, испытывающей кислородное и энергетическое голодание, но временно, до 6 часов, остающейся живой. От исхода этого процесса зависит возможность последующего восстановления нервных функций, жизнь и смерть больного. Кортексин® оказывает воздействие на все звенья патологической цепи молекулярных событий, приводящих к гибели нейронов. Показано, что Кортексин® снижает уровень апоптоза нейронов (программируемой клеточной смерти), вызванного избыточным накоплением глутамата (Pinelis et al., 2008).

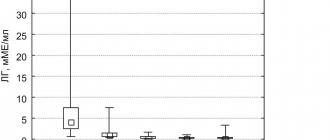

Глутамат является основным возбуждающим нейромедиатором нервной системы. При инсульте происходит избыточное высвобождение глутамата, приводящее к запуску каскада процессов, лежащих в основе гибели нейронов. В культуре нервной ткани введение в среду глутамата также приводит к гибели нейронов. Если одновременно с глутаматом вводится вещество, обладающее нейропротекторным эффектом, то гибель нейронов снижается. На данном рисунке представлены результаты исследования нейропротекторных свойств Кортексина® in vitro: при одновременном введении с глутаматом Кортексин® оказывает выраженный нейропротекторный эффект в нанограммовом диапазоне концентраций (* p < 0,05 по сравнению с группой контроля) (Гранстрем О.К. и др., 2008).

Восстановление синтеза АТФ

Аденозинтрифосфат (сокр. АТФ) — нуклеотид, играющий исключительно важную роль в обмене энергии и веществ в организмах, универсальный источник энергии для всех клеток организма. Падение содержания АТФ в клетках мозга является центральным звеном всех патологических процессов, протекающих на фоне ишемии мозга. Снижение синтеза и увеличение расхода АТФ показано сразу после начала ишемизации нервной ткани (Сорокина и др., 2007). Недавние исследования продемонстрировали, что Кортексин® способен восстанавливать содержание АТФ в нейронах.

Исследование продемонстрировало способность Кортексина® запускать процессы естественного восстановления АТФ в митохондриях нервных клеток. Поскольку падение уровня АТФ является одной из основных причин, приводящих к гибели нервных клеток при инсульте, восстановление этого показателя под действием Кортексина® объясняет его клиническую эффективность (Гранстрем О.К. и др., 2008).

Подавление отсроченной кальциевой дисрегуляции (ОКД)

При ишемии мозга и инсульте происходит активное проникновение ионов кальция в нейроны, что приводит к необратимому повышению их концентрации в клетке и последующему нарушению функционирования митохондрий, сопряженным с падением митохондриального потенциала (ΔΨm) (Ходоров и др., 2001; Krieger C. & Duchen M.R., 2002). Как правило, клетки, в которых происходит коллапс ΔΨm, после отмены глутамата не восстанавливают исходный потенциал и, в конечном итоге, погибают — наступает так называемая отсроченная кальциевая дисрегуляция (ОКД) (De Wied D., 1997; Сорокина Е. Г. и др., 2007).

Исследования митохондрильного потенциала (ΔΨm) методом флуоресцентной микроскопиидемонстрируют, что Кортексин значительно замедляет развитие отсроченной кальциевой дисрегуляции при действии глутамата. Представленная на рисунке запись митохондриальных потенциалов нейронов свидетельствует о сберегающем, защитном действии Кортексина® за счет отсрочки наступления кальциевой дисрегуляции.Таким образом, доказано, что применение Кортексина® способно расширять терапевтическое окно при ишемическом поражении нервной ткани (Отчет об изучении нейропротекторных эффектов Кортексина®, ГУ Научный Центр Здоровья детей РАМН, Москва, 2008).

Нейротрофическое действие

Пептиды Кортексина® оказывают прямое и опосредованное нейротрофическое воздействие на клетки. Основные механизмы этого влияния базируются на изменении работы генов, регулирующих синтез собственных нейротрофических факторов таких, как мозговой нейротрофический фактор (BDNF) и фактор роста нервов (NGF).

Стимуляция роста нейритов в культуре головного мозга эмбриона цыпленка. В культуре

нервной ткани рост нейритов (отростоков нервной клетки, по которому нервные импульсы идут от тела клетки к органам и другим нервным клеткам) происходит только в присутствии нейротрофических факторов. В этом тесте проба с Кортексином

® позволяет определить степень его нейротрофического воздействия: на правой микро-фотографии все поле вокруг островка нервной ткани занято развлетвленной сетью нейритов, в то время как, в контроле (левая микро-фотография) рост нейрональных отростков практически не наблюдается (на фотографиях приведены результы тестирования серии препарата. Подобное тестирование регулярно осуществляется в аналитической лаборатории научно-исследовательского .

Таким образом, многочисленные независимые исследования убедительно демонстрируют наличие у Кортексина® множественных эффектов, затрагивающих каскадную регуляцию апоптоза, экспрессию нейтрофических факторов, энергетическое обеспечение нервной клетки и митохондриальный потенциал, функционирование рецепторов глутамата и регулирование концентрации ионов кальция в клетке, что в комплексе обеспечивает нейропротекторное и нейротрофическое действие препарата, а, в итоге, высокую эффективность лечения и улучшение качества жизни пациента.

Конкретные результаты клинического опыта отечественной медицины применения Кортексина® более подробно отражены в разделе Научные публикации

Литература:

- Герасимова М. М., Петушков А. Ю. / Влияние Кортексина на цитокиновый обмен при пояснично-крестцовых радикулопатиях. // Нейроиммунология. — 2004. — том II. — № 2. — С. 26.

- Гранстрем О.К., Сорокина Е.Г., Сторожевых Т.П., Штучная Г.В., Пинелис В.Г., Дьяконов М.М. / Последние новости о Кортексине (нейропротекция на молекулярном уровне). // Terra Medica Nova. — №5. — 2008. — С. 40-44.

- Королева С. В., Ашмарин И. П. / Разработка и применение экспертной системы анализа функционального континуума регуляторных пептидов» // Биоорганическая химия. — 2006. — Т. 32. — № 3 — С. 249–257.

- Скоромец А. А., Стаховская Л. В., Белкин А. А., Шеховцова К. В., Кербиков О. Б., Буренчев Д. В., Гаврилова О. В., Скворцова В. И. / Новые возможности нейропротекции в лечении ишемического инсульта // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. 2008. — Т. 22. — С.32–38.

- Сорокина Е. Г., Реутов В. П., Сенилова Я. Е., Ходоров Б.И., Пинелис В. Г. / Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюлл. эксперим. биол. и мед. — 2007. — № 4. — С. 419- 422.

- Ходоров Б.И., Сторожевых Т. П., Сурин А. М., Сорокина Е. Г., Юравичус А. И., Бородин А. В., Винская Н. П., Хаспеков Л. Г., Пинелис В. Г. / Митохондриальная деполяризация играет доминирующую роль в механизме нарушения нейронального кальциевого гомеостаза, вызванного глутаматом // Биол. мембраны. — 2001. — Т. 18, N 6. — С. 421–432.

- De Wied D. / Neuropeptides in learning and memory processes. // Behav. Brain. Res. — 1997. — Vol. 83. — P. 83–90.

- Krieger C. and Duchen MR. / Mitochondria, Ca2+ and neurodegenerative disease. // Eur. J. Pharmacol. — 2002. — Vol. 447. — P. 177–188.

- O’Collins VE., Macleod MR., Donnan GA., Horky LL.,. van der Worp BH, and Howells DW. «1,026 Experimental Treatments in Acute Stroke» // Annals of Neurology. — 2006. — 59:467–477.

- Pinelis V. G., Storozhevykh T. P., Surin A. M., Senilova Ya.E., Persiyantzeva N. F., Tukhmatova G. R., Andreeva L. A., Myasoedov N. F., Granstrem O. «Neuroprotective effects of cortagen, cortexin and semax on glutamate neurotoxicity» / 30th European Peptide Symposium (30EPS), Helsinki, 30 August — 5 September 2008.