О заболевании

Среди деформаций черепа встречаются врожденные и приобретенные. Врожденные появляются еще во время беременности, и ребенок рождается с определенным пороком развития. Приобретенные возникают после родов, чаще всего в результате травмы или определенного вмешательства, например, хирургического.

Краниостеноз у детей может быть как врожденным, так и приобретенным после рождения. Этот дефект представляет собой досрочное сращение или отсутствие швов в костях черепа, которые в норме должны оставаться пластичными для естественного роста и развития мозга ребенка. В результате внутричерепное давление повышается, а форма черепа видоизменяется. Если речь идет о пороке развития, краниостеноз у новорожденных может сопровождаться и другими дефектами, которые затрагивают головной мозг и другие органы тела. В случае с приобретенным заболеванием сращение швов происходит из-за травмы или хирургического вмешательства.

Краниостеноз встречается у одного из 1000 новорожденных.

3242

отправьте SMS с суммой пожертвования на этот номер

Швы, которые позволяют двигаться

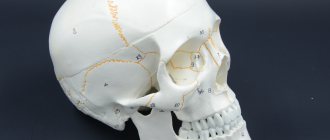

Череп новорождённого состоит из пяти основных костей: пары лобных, пары теменных и одной затылочной. Эти кости соединены фиброзными швами, позволяющими костям двигаться друг относительно друга, что облегчает процессы родов и роста головного мозга.

В норме венечный (коронарный) шов отделяет две лобные кости от теменных костей. Метопический шов отделяет лобные кости. Сагиттальный шов отделяет две теменные кости. Лямбдовидный шов отделяет затылочную кость от двух теменных костей.

Но иногда что-то идет не так… Генетические мутации, которые могут иметь локальный характер поражения одной области или имеют системный, распространенный характер поражения, приводят к тому, что швы закрываются преждевременно.

Если закрытие того или иного шва сопровождается другими аномалиями, такой краниостеноз называют «синдромальным». Синдромы, характеризующиеся преждевременным закрытием черепных швов: Синдром Крузона, Синдром Апера, Синдром Пфейффера, Синдром Сэтпре- Хотцена, Синдром Карпентера и другие.

Краниостеноз может быть составной частью различных наследственных синдромов. Но в большинстве случаев наследственная природа заболевания не подтверждается, и краниостеноз не проявляется в следующих поколениях.

Необычайно сильная степень краниостеноза (тип –скафоцефалия) имелась у так называемого «штеттинского ткача» (Боннет— Bonnet, 1904). Это был рабочий одной из ткацких фабрик в Штеттине. Его череп был настолько длинным и узким, что затылок упирался в спину, когда несчастный пытался поднять голову. О «штеттинском ткаче» говорили, что он никогда не видел неба и всегда мрачно смотрел в землю. Преследуемый за свое уродство насмешками, он умер от плеврита на 38-м году своей печальной жизни…

Иногда раннему зарастанию подвергается не один, а несколько швов. Это также приводит к деформации черепа.

В тех случаях, когда преждевременно закрываются такие швы, как венечный и сагиттальный, небольшие размеры верхнего отдела черепа ребенка как бы фиксируются и их увеличение прекращается. Так как рост костей в сохранившихся швах черепа продолжается, то у взрослого возникает так называемая «башенная» голова. Череп становится вытянутым вверх и немного назад.

Чем опасен краниостеноз

Отсутствие подвижных швов в черепе остро ограничивает головной мозг. Поэтому чем раньше приходит помощь при краниостенозе, тем более высока вероятность полного излечения ребенка в будущем. Механизмы компенсации у младенцев до 2 лет очень высоки, реабилитация же после этого возраста оказывается более сложной и продолжительной. Если не пройти лечение своевременно, заболевание может вызывать следующие состояния:

Если же не пройти лечение своевременно, заболевание может вызывать следующие состояния:

- задержка физического, психического, интеллектуального развития;

- нарушение нормальных функций головного мозга;

- недоразвитие скелета;

- сжатие и атрофия зрительного нерва вплоть до полной потери зрения;

- головные боли;

- офтальмологические заболевания;

- смерть.

Краниостеноз. Лечение в отделении неврологии клинике Шнайдер

Отделение детской и подростковой нейрохирургии, в том числе и головы, позволяет устранить проблему краниостеноза еще в ее начальной стадии. Для этого они применяют щадящие хирургические методики. Операции безопасны благодаря современному оборудованию, которое позволяет проводит полнейший мониторинг состояния мозга пациента во время вмешательства. Специалисты отделений нейрохирургии и неврологии клиники Шнайдер помогут избавиться от заболевания на самых ранних стадиях. Это позволит ребенку расти и развиваться нормально. Незначительное увеличение объёма черепа хирургами даст толчок к естественным изменениям в организме ребенка и симптомы пойдут на спад самостоятельно.

Каким бывает краниостеноз у детей

В первую очередь зависит от того, есть ли у ребенка другие пороки развития. Иногда патология сопровождает различные синдромы — тогда ее называют синдромальной. Например, она может возникать одновременно со сращением пальцев на руках или ногах, расщелиной нёба или губы, мозговыми грыжами.

Если сращение швов в костях черепа происходит без других дефектов развития, оно считается несиндромальным, то есть самостоятельным.

Врачи классифицируют болезнь на виды исходя из того, какие именно черепные швы срастаются:

- метопический,

- лямбдовидный,

- коронарный,

- сагиттальный.

Синостоз — или сращение швов — может вовлекать в себя от одного до нескольких швов. Существует понятие пансиностоза — полного зарастания всех швов. Такой вид патологии можно считать наиболее тяжелым, он встречается реже остальных.

Диагностика

Определить патологию можно уже в ходе физикального осмотра, поскольку клиническая картина достаточно специфическая, дифференциация с другими аномалиями развития не требуется.

Однако для определения дальнейшей тактики лечения и характера течения патологического процесса требуется проведение таких диагностических мероприятий:

- рентгенография;

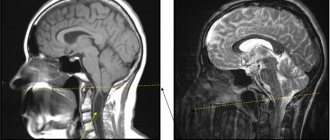

- КТ головы;

- МРТ головы.

Дополнительно может потребоваться проведение стандартных лабораторных анализов (общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи). После посещения профильных специалистов (нейрохирурга, невролога, педиатра) может дополнительно потребоваться консультация медицинского генетика.

Как проходит лечение краниостеноза у детей

Способ устранить патологию только один — хирургическая операция. Ее проводят, чтобы восстановить форму костей черепа. После того, как кости принимают естественную форму, их скрепляют мини-шурупами или мини-пластинами, хирургической проволокой, которые удаляют через год. Их удаляют через год. В ходе операции врачи используют современный технологичный биодеградирующий материал, который не нужно удалять хирургически — он постепенно растворяется сам, а на его месте прирастает собственная костная ткань. Это существенно упрощает восстановление пациента.

Наилучших результатов можно ожидать, если операция проводится в возрасте от 3–4 месяцев до 2 лет. Сильные деформации черепа иногда можно заметить только после того, как кости заканчивают свое формирование, то есть в возрасте 5–6 лет. В таких случаях патология проявляет себя сильными головными болями, ухудшением зрения и повышением внутриглазного давления, повышенной утомляемостью и раздражительностью.

Если заболевание возникает как ответ на трепанацию черепа или после травмы, деформированный участок кости удаляют, а на его место устанавливают имплант из современного материала — полимера, металла или керамики.

Методы лечение

Основное лечение позиционной плагиоцефалии у грудничков – метод репозиции: многократное изменение положения тела в течение дня. Ребенок должен как можно меньше лежать на спине, когда он бодрствует. Сведите к минимуму ношение в слинге и переноске, перевозку в автокресле. Эффективный прием – менять положение ребенка относительно источника света (стимулирует переворачивания).

Детям старше 7 недель также показана лечебная физкультура. Она направлена на:

- стимуляцию моторного развития и коррекцию позиционных предпочтений;

- стретчинг мышц шеи при кривошее – увеличение объема движений в шейном отделе позвоночника.

Включает выкладывание ребенка на живот во время бодрствования под контролем взрослых.

При деформациях средней и тяжелой степени, а также при неэффективности консервативного лечения показано ортезирование – шлем-терапия. Ортез изготавливают по индивидуальным меркам в ортопедической мастерской. Ребенок носит его 23 часа в сутки до излечения или потребности менять размер шлема.

Консервативное лечение и ортезирование длится несколько месяцев. Кости черепа постепенно принимают физиологичное положение, при этом ущерб мозгу не наносится, неврологические заболевания не развиваются.

Если деформация возникла из-за врожденной аномалии, показана операция. Как правило, ее делают в возрасте ~7-9 лет. Применение ортопедических подушек для новорожденных противопоказано, так как они иногда становятся причиной детской смерти.

Источники:

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25382999 Mawji A, Vollman AR, Fung T, Hatfield J, McNeil DA, Sauvé R. Risk factors for positional plagiocephaly and appropriate time frames for prevention messaging // Paediatr Child Health. 2014 Oct;19(8):423-7.

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30151193 Renz-Polster H, De Bock. Deformational plagiocephaly: The case for an evolutionary mismatch // Evol Med Public Health. 2022 Aug 8;2018(1):180-185. doi: 10.1093/emph/eoy019. eCollection 2022.

- Э.В. Мамедов. Плагиоцефалия. II. Синостозная, деформационная и компенсаторная // Детская хирургия, 2003, №5, с.45-50.

Информация в статье предоставлена в справочных целях и не заменяет консультации квалифицированного специалиста. Не занимайтесь самолечением! При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.

Симптомы

Тяжесть симптомов краниостеноза зависит от того, сколько швов закрыто и в какой период это произошло. При внутриутробном заращивании клиническая картина более выражена.

Основным внешним проявлением патологии является деформация черепа, которая возникает из-за компенсаторного роста кости перпендикулярно пораженному шву (закон Вихрова). Особенности деформации определяются тем, какие именно швы преждевременно замкнулись. Выделяется три вида патологии:

- скафоцефалия – заращивание сагиттального шва, который разделяет голову в теменной части на правую и левую половины;

- плагиоцефалия – закрытие коронарного шва, который проходит перпендикулярно сагиттальному от уха до уха;

- тригоноцефалия – замыкание метопического шва, разделяющего лоб на две равные части;

- брахицефалия – заращивание ламбдовидного и венечного швов.

Сагиттальный краниостеноз (скафоцефалия) – самый распространенный вид заболевания. Ширина черепа уменьшена, его длина в продольном (передне-заднем) направлении увеличена. Затылочная и лобная кости нависают. Виски кажутся вдавленными. Лицо ребенка имеет узкую овальную (ладьевидную) форму. Неврологическая симптоматика для скафоцефалии нехарактерна.

Плагиоцефалия может быть лобной (фронтальной) или затылочной, а также одно- или двусторонней. Чаще всего наблюдается односторонний лобный коронарный краниостеноз. При этом череп деформируется ассиметрично. С одной стороны утолщается лоб, приподнимаются глазница и бровь, оттопыривается ушная раковина, искривляется нос, уплощается скуловая область, смещается челюсть и так далее. Морфологические изменения происходят по мере взросления ребенка. Развивается косоглазие.

Брахицефалия характеризуется увеличением черепа в поперечном диаметре и уменьшением его высоты. Дополняется офтальмологическими и неврологическими признаками.

Тригоноцефалия сопровождается клиновидным выпячиванием лба вперед – формируется костный киль, идущий от большого родничка к надпереносью. Деформация сочетается с гипотеллоризмом и нарушениями зрения.

Другие возможные признаки краниостеноза (обычно проявляются после 12 месяцев):

- гидроцефалия;

- внутричерепная гипертензия;

- головная боль;

- тошнота, рвота;

- судороги;

- выпученность глаз (экзофтальм);

- задержка интеллектуального развития;

- менингеальные симптомы.

Современные нейрохирургические методики

В современной нейрохирургии для коррекции краниосиностоза применяют множество хирургических методик, выбор которых проводится по результатам обследования, с учетом формы краниосиностоза и необходимого объема вмешательства. Это:

- линейная краниотомия;

- циркулярная краниотомия;

- односторонняя и двусторонняя лоскутная краниотомия;

- фронтоорбитальное выдвижение;

- реконструктивные операции с ремоделированием костей черепа и различными методами остеосинтеза;

- тотальная реконструкция костей черепа;

- эндоскопическая краниопластика;

- комбинированные реконструктивные методики, например, сочетание краниотомии и дистракционных устройств или краниальных ортезов (ортопедических приспособлений).

Операции краниотомии заключаются в рассечении костей черепа параллельно сросшемуся шву и удалении вдоль разреза 5-10 мм костной ткани. С течением времени костная ткань разрастается, и целостность черепа восстанавливается. Для предупреждения нового преждевременного срастания костей их края обрабатывают специальными составами.

В случае полисиностозов часто используют лоскутные хирургические техники и множественную фрагментацию костей черепа. При этом удаляют отдельные небольшие фрагменты костей, создавая возможность для беспрепятственного роста черепа и головного мозга. Правильно сопоставленные во время операции костные лоскуты фиксируются биодеградируемыми пластинами и шовным материалом. К моменту восстановления физиологической формы черепа они утилизируются организмом, не требуя нового вмешательства для удаления.

При деформации не только мозгового, но и лицевого черепа, реконструируют лобную кость, глазничную область и корректируют положение верхней челюсти. Для реконструкции лицевого черепа особенно часто используют титановые дистракционные аппараты разных конструкций. Их устанавливают во время операции. Пружинные конструкции начинают постепенно раздвигать кости сразу после операции, другие модели регулируются вручную, начиная с 7-го дня после операции с шагом 1 мм в сутки. На протяжении полугода дистракторы формируют правильную форму и размеры черепа, а затем удаляются.

Классификация

Скафоцефалия классифицируется по клинической картине. Выделяют два вида патологического процесса:

- синдром, при котором отмечается значительное выпирание черепа в лобной области;

- синдром, при котором лобная часть в норме, а вот затылочная гораздо больше, чем положено по возрасту.

Влияние как первой, так и второй формы патологии, если корректное лечение не будет начато своевременно, крайне негативно: последствием может стать умственная отсталость необратимого характера. Скафоцефалия — одна из самых латентных форм краниостеноза, поскольку нарушение когнитивных функций имеет место только при отсутствии терапии.

Диагностика

Родители новорожденного должны обращать внимание:

- на необычную форму головы малыша;

- ранее закрытие (до 1 года) родничка;

- психомоторное отставание в развитии;

- беспокойство ребенка при смене погодных условий.

При появлении данных симптомов родители без промедления должны обратиться к следующим специалистам:

| НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАШЕГО РЕГИОНЫ |

- Невролог. Оценит задержку темпов психического развития ребенка и наличие симптоматики неврологического характера.

- Офтальмолог. Определит наличие внутричерепной гипертензии (давления), даст оценку остроте зрения.

- Педиатр. Даст оценку состоянию соматических (телесных) патологий.

- Генетик. Выявит наследственный характер заболевания, аномалии развития остальных органов. Даст прогноз повторения заболевания у следующего ребенка.

Инструментальные методы диагностики включают:

- УЗИ внутренних органов. Выясняются другие аномалии развития.

- УЗИ (венография) магистральных сосудов шеи и головы выявляет нарушение венозного оттока крови из черепа и наличие внутричерепной гипертензии.

- Эхокардиография. Выявляет пороки развития сердца.

- Краниометрия (кефалометрия). Измеряются антропологические показатели черепа.

- ЭКГ выявляет нарушение частоты и ритма сокращений сердца.

- Компьютерная томография черепа.

- МРТ головного мозга.

Дифференциальная диагностика

Краниостеноз необходимо дифференцировать (отличать) с заболеваниями:

- кефалогематомой;

- болезнью Дауна;

- микроцефалией;

- деформациями черепа после перенесённого рахита.