К справочнику Нейросенсорная тугоухость – это поражение одного или нескольких отделов слухового анализатора. Симптомы: снижение слуха, шум в ушах, головокружение и нарушение равновесия.

Автор:

- Соколова Алла Васильевна

оториноларинголог, отохирург, врач высшей категории

3.71 (Проголосовало: 7)

Нейросенсорная тугоухость — снижение слуха, при котором поражается какая-либо из звуковоспринимающих структур слухового анализатора. Может быть нарушено преобразование энергии звуковой волны в Кортиевом органе улитки (в некоторых источниках определяется как сенсоневральная тугоухость), либо проведение нервных импульсов в кору головного мозга. Своевременная коррекция патологических изменений позволяет замедлить или предотвратить прогрессирование заболевания и избежать развития полной глухоты.

Что такое нейросенсорная тугоухость?

Восприятие звуков обеспечивает слаженная работа всех отделов органа слуха. Наружное ухо (раковина и слуховой проход) проводят звуковые волны в среднее ухо. Барабанная перепонка преобразует волну в механические колебания. Слуховые косточки передают эти колебания во внутреннее ухо. Движение жидкости в улитке раздражает волосковые клетки, которые преобразуют механические импульсы в нервные. Слуховые проводящие пути передают сигналы в височные доли головного мозга, где расположен центральный отдел слухового анализатора. После обработки импульсов церебральными структурами человек понимает услышанное.

Лечение

При лечении острой сенсоневральной тугоухости и глухоты нужно соблюдать следующие принципы:

- Устранить этиологический фактор, который привел к заболеванию;

- При выявлении заболевания немедленно приступать к лечению;

- Применять комплексную этиотропную (направленную на устранение причины заболевания) патогенетическую (воздействующую на механизм развития болезни) терапию, которая позволит восполнить во внутреннем ухе недостаток кислорода и привести микроциркуляцию в нём в нормальное состояние.

Пациентам с острой формой нейро-сенсорной тугоухости необходимо оказание экстренной помощи в лор стационаре. При токсических поражениях назначается приём антидотов – унитиол, натрия тиосульфат, кальция пантотенат; антикоагулянтная терапия, инфузия (вливание) таких вазоактивных веществ и средств, как гепарин, трентал, пирацетам, АТФ, кокарбоксилаз, витамины группы В, А, Е, галантамин, оксазол, никотиновая кислота, кортикостероиды, фибринолитических (способствующих растворению тромбов) средств (стрептокиназа).

Запишитесь на приём прямо сейчас!

Позвоните нам по телефону или воспользуйтесь формой обратной связи

Записаться

В период стабилизации сенсо-невральной тугоухости пациент находится под наблюдением сурдолога и дважды в год проходит поддерживающие лечебные курсы. Такие курсы оказывают влияние на тканевый обмен и включают в себя: приём витаминов и их аналогов, биостимуляторов, антихолинэстеразных препаратов, занятия у сурдолога, а также физиотерапию: электрофорез с йодистыми препаратами, галантамином, прозерином, никотиновой кислотой, фосфобионом, грязевые аппликации на область сосцевидных отростков, бальнеотерапию (радон), эндауральную электростимуляцию.

Если тугоухость существует продолжительное время, то это является показанием к слухопротезированию, включая кохлеарную имплантацию электродов.

Виды нейросенсорной тугоухости

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделены следующие формы нейросенсорной тугоухости:

- Н90.3 — двусторонняя;

- Н90.4 — односторонняя с сохраненной функцией второго уха;

- Н90.5 — неуточненная.

А также Н91:

- Н91.0 —ототоксическая потеря слуха;

- Н91.1—пресбиакузис;

- Н93.3— поражение слухового нерва.

В клинической практике выделяют врожденную, или раннюю, форму сенсоневральной потери слуха и приобретенную (все остальные случаи). Исходя из длительности заболевания, тугоухость может быть:

- внезапной (слух снижается в течение 12 часов);

- острой (тугоухость возникает за 1–3 дня, нарушение сохраняется около месяца);

- подострой (снижение слуха происходит за 1–3 месяца);

- хронической (процесс затягивается на 3 месяца и более).

С учетом характера протекания тугоухость может быть обратимой, стабильной и прогрессирующей.

2.Внезапная тугоухость

Острая нейросенсорная потеря слуха может иметь настолько стремительное течение, что выделяется в отдельную группу, так называемую «внезапную тугоухость»

. В этом случае значительная или даже полная глухота развивается в течение нескольких часов (до полусуток). Эта ситуация имеет ряд специфических особенностей. Внезапная потеря слуха нередко завершается столь же стремительным его восстановлением. Если нейросенсорная внезапная тугоухость происходит во сне, то больной просыпается от ощущения, которое описывается как обрыв телефонного провода, то есть внезапная тишина будит больного точно так же, как громкий звук. Чаще всего внезапная тугоухость носит односторонний характер.

Посетите нашу страницу Терапия

Степени нейросенсорной тугоухости

Исходя из порогов слышимости, выделяют 4 степени сенсоневральной тугоухости:

- Первая. Проблема восприятия звуков заметна только в некоторых ситуациях (шумное помещение, разговор сразу с несколькими собеседниками и пр.) Порог повышен до 25–40 дБ.

- Вторая. Серьезно затрудняется восприятие тихой речи и шепота. Порог повышен до 41–55 дБ.

- Третья. Возникают проблемы с разговорной речью. Порог слышимости составляет 56–70 дБ.

- Четвертая. Больной слышит только громкие звуки от источников, расположенных в непосредственной близости. Порог повышен до 71–90 дБ.

Глухоту констатируют, если человек не слышит даже очень громкие звуки, более 91 дБ.

Лечение нейросенсорной потери слуха

Чтобы поставить диагноз «нейросенсорная потеря слуха», специалист должен провести тональную пороговую аудиометрию – объективное исследование слуха пациента при помощи аудиометра. На человека надеваются специальные наушники, и он берет в руки специальный пульт с кнопкой. В каждое ухо пациента по очереди подают звуки разной частоты и громкости, если человек слышит их, он реагирует нажатием на кнопку. Таким образом формируется аудиограмма – график, отражающий степень и характер нарушения слуха.

Лечение нейросенсорной тугоухости может быть успешным только на самых ранних стадиях. Как мы помним, слух начинает снижаться из-за того, что нервные клетки слухового анализатора плохо снабжаются кислородом. Задача пациента и специалиста своевременно среагировать до того, как они погибнут. Поэтому лечение будет направлено на улучшение циркуляции крови в проблемных зонах. Если человек не получит квалифицированную помощь вовремя, то нейросенсорная потеря слуха станет необратимой.

Как и любую болезнь нейросенсерную тугоухость проще предупредить, чем лечить: здоровый образ жизни, своевременное лечение отитов и вирусных заболеваний, свежий воздух и внимательное отношение к защите от окружающего шума позволит вам сохранить слух здоровым.

В случае если болезнь перешла в хроническую форму – не нужно отчаиваться. Да, последствия необратимы, да, человек уже никогда не сможет слышать сам, но сегодня существуют такие технологии, которые позволяют слабослышащему человеку не только вернуться к живому общению, но и сохранить остаточный слух.

Нейросенсорная потеря слуха, инвалидность

На сегодняшний день в России инвалидность при нейросенсорной потере слуха назначается при 4-й степени снижения. Это самая глубокая степень, за которой следует только полная глухота. Детям статус инвалида присваивают при 3-й степени. Также на инвалидность довольно часто могут рассчитывать, у кого хроническая нейросенсорная потеря слуха, двусторонняя, 3-ей степени и ниже.

Причины развития сенсоневральной тугоухости

Сенсоневральная тугоухость у детей может быть обусловлена:

- аномалиями развития головного мозга;

- нарушениями развития улитки уха;

- неблагоприятными воздействиями на организм матери во время беременности (интоксикации, перенесенные инфекции и пр.);

- генетическими мутациями;

- тяжелыми родами.

Приобретенная форма тугоухости может быть связана со следующими факторами:

- травмы головы;

- акустические травмы (самая распространенная – прослушивание музыки в наушниках на большой громкости);

- баротравмы;

- перенесенные интоксикации;

- вирусные заболевания;

- острые и хронические отиты;

- лечение ототоксичными средствами;

- локальные и системные метаболические расстройства;

- опухоли;

- сосудистые патологии;

- труд во вредных условиях;

- аутоиммунные заболевания.

Причинами острой нейросенсорной тугоухости чаще выступают травмирующие факторы (черепно-мозговые травмы, воздействие токсинов, инфекция и пр.). Если лечение начинается вовремя, в первые 3 суток, есть шансы на полное восстановление слуха.

Хроническая нейросенсорная тугоухость чаще связана с прогрессирующими изменениями в структурах внутреннего уха. Лечение требует устранения провоцирующих факторов, применения консервативных методов для замедления развития патологии и проведения реабилитационных мероприятий (коррекция слуха).

Тугоухость нейросенсорная — симптомы и лечение

Нейросенсорная тугоухость (сенсоневральная тугоухость, нейросенсорная потеря слуха) — это снижение или потеря слуха в результате поражения звуковоспринимающего аппарата. Патология достаточно распространённая [1][2][3][6][7][8].

В органе слуха выделяют звукопроводящий и звуковоспринимающий отделы. Звукопроводящий отдел предназначен для передачи звуковых колебания к рецептору, он включает в себя:

- наружное ухо;

- среднее ухо.

Звуковоспринимающий отдел отвечает за реакцию нервной ткани на звуковое раздражение, он включает:

- внутреннее ухо;

- слуховой нерв;

- подкорковые центры и проводящие пути;

- слуховую кору головного мозга.

Нейросенсорная тугоухость возникает при нарушениях отдела звуковосприятия. Снижение слуха, связанное с повреждениями в звукопроводящем отделе, называется кондуктивной тугоухостью. Если нарушения есть в обоих отделах, говорят о смешанной тугоухости.

Нейросенсорная тугоухость — это не самостоятельная форма заболевания, это собирательное понятие, объединяющее несколько разных нозологических форм. Причин её возникновения может быть много, но симптом всегда один — снижение слуха. В разных странах и даже внутри одной страны, но в разных научных сообществах, эту болезнь называют по-разному: сенсоневральная тугоухость, нейросенсорная потеря слуха, перцептивная тугоухость, кохлеоневрит, кохлеарная невропатия. Все эти названия актуальны, так как каждое из них отображает понятие о нарушении слуха на разном уровне слуховой системы человека. В России принято название «Сенсоневральная тугоухость».

В Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) закреплено название “Нейросенсорная потеря слуха”. Согласно определению в Клинических рекомендациях, разработанных Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2016 году: “Сенсоневральная тугоухость (нейросенсорная потеря слуха, перцептивная тугоухость, кохлеарная невропатия) — форма снижения (вплоть до утраты) слуха, при которой поражаются какие-либо из участков звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, начиная от непосредственного сенсорного аппарата улитки и заканчивая поражением невральных структур.” [8]

Прежде всего надо обозначить, что тугоухость означает снижение чувствительности тонального слуха и снижение разборчивости речи[11]. Чувствительность тонального слуха, или порог слухового восприятия, означает восприятие человеком самого тихого звука определённой частоты (тона) при проведении тональной аудиометрии.

Существует два типа передачи звуковых колебаний из внешней среды: воздушное звукопроведение и костное. Воздушное звукопроведение — это обычный путь поступления звуковых колебаний в ухо, когда звук проходит через ушную раковину и наружный слуховой проход к барабанной перепонке. При костном звукопроведении звуковая вибрация проходит через кости черепа прямо в улитку, минуя среднее ухо.

При аудиометрии проверяют оба вида звукопроведения. Пороги слуха (самый тихий звук, который слышит испытуемый) выражаются в условных единицах — децибелах (дБ). В норме пороги слуха человека должны быть от -10 дБ до 15 дБ по всему частотному диапазону, 20 дБ считается пограничной величиной между нормой и патологией.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, более 5% населения мира, или 466 миллионов человек (432 миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей) по различным причинам имеет нарушения слуха свыше 40 дБ на лучше слышащее ухо [20]. В Российской Федерации число пациентов со снижением слуха превышает 13 млн человек, из них более 1 млн — дети. Из 1000 новорождённых один ребёнок рождается с тотальной глухотой. Кроме того, в течение первых 2-3 лет жизни теряют слух еще 2-3 ребёнка. У 14 % человек в возрасте от 45 до 64 лет и у 30 % — старше 65 лет имеются проблемы со слухом [8].

Причины заболевания

При нейросенсорной тугоухости причина снижения слуха кроется в нарушении (или заболевании) звуковоспринимающей части слухового анализатора на кохлеарном и ретрокохлеарном уровне.

Кохлеарный уровень:

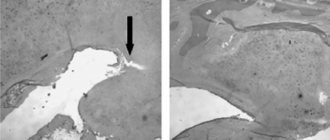

- Рецепторы волосковых клеток улитки. Сенсорные нарушения — гибель или нарушение функции волосковых клеток улитки вследствие инфекции, интоксикации, сосудистых или наследственных патологий.

- Волокна слухового нерва до выхода из внутреннего слухового прохода. Невральные нарушения — повреждение слухового нерва при травме, нейронит (воспаление) слухового нерва, нарушение миелиновой оболочки слухового нерва и т. п.

Ретрокохлеарный уровень:

- Проводящие пути и ядра продолговатого мозга — выполняют функцию звукопроведения и первичного анализа звука (стволовые нарушения).

- Корковый отдел — 41 и 42 поля (извилина Гешля) — выполняет функцию тонкого анализа звука и разборчивости речи (корковые нарушения).

Любая патология, затрагивающая один или несколько уровней звуковоспринимающего слухового анализатора может привести к нейросенсорной тугоухости или глухоте.

Факторы развития нейросенсорной тугоухости

Нейросенсорная тугоухость (сенсоневральная) — заболевание, которое развивается в результате воздействия множества факторов [1][2][3][4][6][7][8]: сосудистых, инфекционных, травматических, обменных, возрастных, врождённых, наследственных, метаболических, иммунных, как осложнение после перенесённых отитов и других заболеваний среднего уха, например отосклероза, тимпаносклероза и многих других.

Сосудистые факторы возникновения сенсоневральной тугоухости [3][4][5].

Сосудистые нарушения — самая частая причина возникновения сенсоневральной тугоухости — выявляется примерно в 40 % случаев.

Сосудистые нарушения в слуховом анализаторе возникают при гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии, при нарушении мозгового кровообращения (инсульте), атеросклерозе сосудов головного мозга, изменении свёртывающей системы крови, при шейном остеохондрозе.

Предрасполагает к сосудистым нарушениям во внутреннем ухе особенность его кровоснабжения — внутренняя слуховая артерия является конечной артерией и не имеет анастомозов (соединения с другими артериями). Поэтому малейшие изменения в кровоснабжении приводят к гипоксии (недостатку кислорода) волосковых клеток и их гибели.

К сосудистым факторам можно отнести и возникновение нейросенсорной тугоухости у детей в околородовый период — это гипоксия плода и гипоксия, возникающая во время родов при нарушении мозгового кровообращения разной степени тяжести.

Инфекционные факторы возникновения сенсоневральной тугоухости [3][4][6][7][8].

В 30 % случаев сенсоневральная тугоухость развивается под воздействием инфекционных факторов. Особенно часто поражение слухового анализатора происходит при вирусных инфекциях: чаще всего это грипп, эпидемический паротит (характеризуется преимущественным поражением околоушных слюнных желёз), корь, клещевой энцефалит, герпес, цитомегаловирусная инфекция, особенно перенесённая внутриутробно, менингококковая инфекция, сифилис и некоторые другие. Иногда нейросенсорная тугоухость развивается как осложнение на фоне вирусного неврита (воспаления нервов), вирусного ганглионита (воспаления симпатического нервного узла) или арахноидита задней черепной ямки с поражением мосто-мозжечкового угла.

Инфекционный фактор часто бывает причиной внутриутробно приобретённой нейросенсорной тугоухости у детей, чьи матери во время беременности переболели или были носителям таких инфекций, как токсоплазмоз, ветряная оспа, краснуха, герпетическая инфекция, цитомегаловирусная инфекция, ВИЧ, хламидиоз, гепатит В и , сифилис, листериоз.

К группе риска по развитию нейросенсорной тугоухости в период новорождённости относятся дети, перенёсшие генерализованные и локализованные инфекционные заболевания: сепсис, омфалит (бактериальное воспаление дна пупочной ранки), менингоэнцефалит, пневмонию.

Токсические факторы возникновения сенсоневральной тугоухости [3][4][6].

Любые токсичные вещества, способные проникать через гематоэнцефалический барьер могут вызвать нейросенсорную тугоухость, особенно при сопутствующих заболеваниях почек, отите или снижении иммунитета. Чаще всего это ототоксичные медикаменты, а также бытовые и промышленные яды.

К ототоксичным препаратам относятся:

- Антибиотики аминогликозидного ряда: стрептомицин и его производные (канамицин, мономицин, неомицин, амикацин, гентамицин) — эта группа наиболее токсична, а также тобрамицин, абрекацин, дибекацин, амицин, изепамицин, фраметицин, либидомицин, сизомицин, блеомицин, ристомицин. Аминогликозиды обладают кумулятивным свойством, т. е. они накапливаются в нервной системе организма. Если при первом курсе не произошло повреждения спирального ганглия или вестибулярной системы, то при следующем назначении тугоухость может наступить даже после первой инъекции любого другого препарата из этой группы. Наиболее чувствительны к их действию дети в период внутриутробного развития и в возрасте до двух лет и пожилые люди. Применение аминогликозидов во время беременности на любом сроке может вызвать глухоту у ребёнка.

- Группа амфомицинов: римфампицин.

- Гликопептидный антибиотик: ванкомицин.

- Антибиотики группы амфениколов: левомицетин, хлорамфеникол.

- Антибиотики группы макролидов: эритромицин, мидекамицин, рокситромицин («Роксигексал», «Рулид») спирамицин («Ровамицин»). Ототоксическая реакция обычно развивается минимум через 36 часов, максимум через 8 дней от начала лечения. Если препарат немедленно отменить и начать дезинтоксикационное лечение — слух может улучшиться, а при приеме макролидов — обычно полностью восстанавливается.

- Противоопухолевые препараты: циспластин, транспластин, винкристин и др.

- Петлевые диуретики: фуросемид («Лазикс»), этакриновая кислота, буметанид.

- Нестероидные противовоспалительные препараты: ацетилсалициловая кислота («Аспирин»), натрия салицилат, напроксен, индометацин.

- Продукты переработки эфедрина: эфедрин, меткатинон.

- Противомалярийные препараты: хинин, делагил, мефлоквин.

- Препараты мышьяка: осарсол, стоварсол.

- Препараты местного действия: мази и капли, содержащие ототоксичные антибиотики:

- мази эритромициновая, полимиксиновая, тетрациклиновая, левомицетиновая;

- ушные капли: «Софрадекс», «Анауран», кандибиотик. Эти мази и капли нельзя применять при перфорации в барабанной перепонке.

- Многие противотуберкулезные препараты.

- Органические красители и многие промышленные яды.

Ототоксические медикаменты должны назначаться строго только по жизненным показаниям. Их нельзя назначать детям до двух лет, беременным женщинам и лицам из группы риска по развитию тугоухости или уже имеющим любую тугоухость. Тем более нельзя применять эти препараты без назначения врача при самолечении.

К токсическим факторам развития нейросенсорной тугоухости можно отнести гемолитическую болезнь новорождённого или длительную гипербилирубинемию с повышением билирубина у ребёнка более 20 ммоль\л.

Травматические факторы нейросенсорной тугоухости.

Нейросенсорная тугоухость может быть последствием травмы головы, а также акустической травмы, баротравмы (повреждения стенок барабанной полости, вызванного перепадами давления внешней среды), воздействия вибрации, длительного воздействия шума (профессиональная сенсоневральная тугоухость). К травматическим факторам также можно отнести родовые травмы при применении акушерских пособий.

Возрастной фактор нейросенсорной тугоухости.

Пресбиакузис — так называемая старческая тугоухость, связана атрофией слухового анализатора в ходе естественного старения.

Наследственные факторы нейросенсорной тугоухости.

Генетически обусловленная нейросенсорная тугоухость может проявляться с рождения или в любом более позднем возрасте. Может быть изолированной (проявляться только как нейросенсорная тугоухость) или быть синдромальной (существовать наряду с другими генетическими аномалиями). Существует более 300 различных генетических заболеваний с проявлениями нейросенсорной тугоухости. Тугоухость может быть доминантным признаком, либо, чаще, рецессивным и проявляться даже через 6-9 поколений.

Иммунные факторы нейросенсорной тугоухости.

Нейросенсорная тугоухость может быть осложнением или даже первичным признаком некоторых аутоиммунных заболеваний, например рассеянного склероза. Кроме того, в последние десятилетия учёные обнаружили во внутреннем ухе иммуноглобулины, что говорит о наличии иммунной системы внутреннего уха. Поэтому острая или прогрессирующая нейросенсорная тугоухость иногда может проявляться как самостоятельное аутоиммунное заболевание.

Нейросенсорная тугоухость может быть следствием злокачественных или доброкачественных опухолей головного мозга.

Таким образом, при разных причинах и уровнях поражения слухового анализатора патогенез, а следовательно и тактика лечения, будут разными, но без лечения в конечном итоге все факторы приводят к дегенеративно-атрофическим изменениям в тканях слухового анализатора.

Как проявляется заболевание

Проблемы со слухом могут проявляться ярко или развиваться незаметно для больного. Для острой сенсоневральной тугоухости характерна внезапная потеря или нарастающее снижение слуха на одно или оба уха, а также один или комбинация следующих симптомов:

- шум в ушах различного характера (высокочастотный звон или писк, низкочастотный шум и пр.);

- вестибулярные дисфункции (головокружение, тошнота, рвота, нарушения координации и пр.);

- вегетативные дисфункции (потливость, ускоренное сердцебиение, перепады артериального давления и др.).

В начале развития хронической патологии клиническая картина может быть стертой. Пациента должны насторожить следующие ситуации:

- при обычном или телефонном разговоре постоянно приходится переспрашивать;

- возникают трудности общения в обстановке с фоновым шумом (на улице, в общественных местах и т.п.);

- понимание собеседника требует наблюдения за его губами;

- отмечаются регулярные проблемы с определением источника шума.

Внимание близких людей должны привлекать курьезы в беседе (например, человек неправильно слышит слова или не улавливает смысл сказанного), просмотр телевизора на чрезмерной громкости, отсутствие реакции на события, сопровождающиеся шумом (вне поля зрения больного) и другие.

Симптомы

Когда снижается слух, и это предположительно связано с таким состоянием, как нейросенсорная тугоухость, симптомы помогут установить правильный диагноз. В этом случае типичными признаками являются:

- Внезапное снижение слуха с одной или двух сторон. Человек указывает, что он стал хуже разбирать речь и воспринимать звуки с высокой частотой;

- Появление шума в ушах. Это непостоянный симптом. Но он может указывать на причину сниженного слуха – острая травма, острое нарушение кровотока в артерии лабиринта, интоксикация.

Квалифицированные врачи, которые работают в сети клиники Ниармедик, в обязательно порядке оценивают наличие факторов риска. Для этого они задают пациенту целенаправленные вопросы:

- Имеются ли в роду родственники, страдающие тугоухостью?

- Связана ли работа с условиями повышенного шума на производстве?

- Были ли перенесены в ближайшее время опасные инфекции (корь, паротит, грипп, менингит и т.д.)?

- Не принимались ли препараты из группы ототоксичных (см. выше)?

Только после этого наступает этап объективного обследования. В распоряжении отоларинголога на приеме имеется отоскоп. Это прибор, который позволяет прицельно осмотреть наружные отделы уха и барабанную перепонку. Заглянуть во внутренние отделы не удается, но по состоянию периферических отделов можно выявить некоторые причины сниженного слуха – воспаление, дистрофические процессы и т.д.

Параллельно врач оценивает симметричность лица. Этот признак позволяет исключить вовлечением черепных нервов в патологический процесс, который особенно часто наблюдается при герпетической инфекции.

Куда обращаться при симптомах тугоухости?

Диагностикой нейросенсорной тугоухости занимается врач-отоларинголог или сурдолог. Первый этап включает опрос, сбор анамнеза и осмотр ушных раковин с помощью специального прибора.

Лабораторное обследование подразумевает проведение общего анализа крови, по показаниям назначают коагулограмму, биохимию крови, тесты на гормоны. Инструментальная диагностика включает следующие варианты комплексного исследования слуха:

- тесты с шепотной и разговорной речью;

- камертональные пробы;

- тональная пороговая аудиометрия;

- импедансометрия;

- регистрация слуховых вызванных потенциалов;

- отоакустическая эмиссия;

- экстратимпанальная электрокохлеография.

Для оценки гемодинамики в структурах слухового анализатора назначают дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов. Для исключения серьезных причин тугоухости (осложнения травмы, патологии сосудов, опухоли и пр.) проводят КТ и/или МРТ головы и шеи.

Лечение нейросенсорной тугоухости в Клиническом госпитале на Яузе

Специалисты Клинического госпиталя на Яузе выполняют комплексное лечение нейросенсорной тугоухости. Врач может назначить внутривенное или внутримышечное введение медикаментов, введение лекарственных средств непосредственно в барабанную полость, показаны различные физиотерапевтические методы лечения. В ряде случаев может понадобиться лечение у смежных специалистов (кардиолог, невролог, нейрохирург). Иногда пациенту рекомендуется слухопротезирование. Детям с врожденной тугоухостью показана консультация генетика.

Цены на услуги Вы можете посмотреть в прайсе или уточнить по телефону, указанному на сайте.

Как лечат сенсоневральную тугоухость

В соответствии с клиническими рекомендациями, острую нейросенсорную тугоухость лечат под пристальным наблюдением сурдолога, который в динамике оценивает эффективность терапии и при необходимости проводит ее коррекцию. Лечебные мероприятия включают:

- щадящий для слуха режим;

- гормонотерапию;

- комплексную терапию препаратами для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови, антиоксидантами и антигипоксантами.

При хронической сенсоневральной тугоухости в первую очередь лечат сопутствующие заболевания. Дважды в год пациенту необходимо проходить курсы медикаментозного лечения с применением средств для улучшения внутримозгового и лабиринтного кровообращения, коррекции метаболизма. Параллельно проводится слухопротезирование с помощью слухового аппарата.

Неудовлетворительная эффективность слухопротезирования при тяжелой нейросенсорной тугоухости выступает поводом для проведения кохлеарной имплантации.

Сурдологи «Клиники уха, горла и носа» успешно проводят диагностику и лечение нейросенсорной (сенсоневральной) формы тугоухости. Клиника располагает оборудованием для проведения полной диагностики патологий слуха. Лечебную программу составляют с учетом причины и особенностей развития нарушений. По показаниям проводится слухопротезирование. Врачи нашего медицинского центра оказывают помощь как взрослым, так и маленьким пациентам.

Причины

При снижении количества нормально функционирующих нервных клеток звуковоспринимающей части органа слуха развивается нейросенсорная тугоухость. Причины, которые к этому приводят, разнообразны. Это могут быть:

- Инфекции. Среди них особенно значимы:

- Грипп и парагрипп;

- Коревая инфекция;

- Клещевой энцефалит;

- Менингит бактериальной природы;

- Дифтерийная инфекция;

- Скарлатина;

- Сифилитическое поражение.

- Токсические вещества:

- Отравление алкоголем;

- Длительное поступление в организм промышленных ядов;

- Применение препаратов, проявляющих ототоксические свойства (некоторые виды антибиотиков, мочегонных препаратов).

- Сердечно-сосудистые патологии:

- Артериальная гипертензия;

- Нарушение церебрального кровообращения в вертебро-базиллярной зоне;

- Тромбозы.

- Заболевания шейного отдела позвоночника:

- Артроз между соединениями шейных позвонков (с первого по четвертый);

- Соскальзывание шейных позвонков друг с друга (спондилолистез).

- Генетически определенная повышенная чувствительность к повреждающим факторам окружающей среды (например, к вибрации, звукам и т.д.).

Поэтому одно- и двусторонняя нейросенсорная тугоухость бывает:

- Генетической;

- Наследственно обусловленной (она реализуется при наличии определенных генов, которые вызывают развитие патологии только при воздействии неблагоприятных факторов);

- Приобретенная.