Главная | О нас | Доставка | Рекламодателям | Войти | Регистрация

Доставка в воскресенье и праздничные дни не работает!

- Лекарства

- БАДыВитамины

- Категории от А до Я

- Бренды от А до Я

- Продукты от А до Я

- Медтехника

- Красота

- Ребенок

- Уход

- Изделия мед. назначения

- Травы и фито-чаи

- Лечебное питание

- Путешествие

- Изготовление лекарствАкции

Аптека онлайн, это лучшая аптека алматы, доставляющая лекарства в алматы. Интернет аптека или онлайн аптека оказывает следующие виды услуг: доставка лекарств, лекарства на дом. Интернет аптека алматы или аптека алматы онлайн осуществляет доставка лекарств на дом, а так же доставка лекарств на дом алматы.

Моя корзина

Apteka84.kz — интернет-аптека, предлагает своим клиентам лекарственные средства, лечебную и декоративную косметику, биологически активные пищевые добавки, витамины, детское питание, интим товары для взрослых, медицинскую технику и тысячи других медицинских и косметических изделий по низким ценам. Все данные, представленные на сайте Apteka84.kz, имеют исключительно информационный характер и не являются заменой профессиональной медицинской помощи. Apteka84.kz настоятельно рекомендует внимательно читать инструкцию по применению, находящуюся в каждой упаковке лекарственных и других средств. Если в настоящий момент у вас имеются те или иные симптомы заболевания, вам следует обратиться за помощью к врачу. Вы обязательно должны сообщать врачу или фармацевту обо всех лекарственных средствах, которые вы принимаете. Если вы чувствуете, что вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим местным фармацевтом или свяжитесь с нашим терапевтом в режиме он-лайн или по телефону.

© 2022 Аптека 84.

Инструкция по применению ДОПЕГИТ® (DOPEGYT®)

В ходе лечения препаратами, содержащими метилдопу, в редких случаях может развиться гемолитическая анемия. При развитии симптомов, указывающих на гемолитическую анемию, необходимо определить гематокрит и уровень гемоглобина. Если анемия подтверждается, следует провести дальнейшие исследования, подтверждающие гемолиз. Если подтверждается гемолитическая анемия, необходимо немедленно отменить прием метилдопы. После отмены метилдопы гемолитическая анемия быстро прекращается с помощью или без лечения кортикостероидами. Однако в редких случаях наблюдались смертельные исходы. Если гемолитическая анемия вызвана приемом метилдопы, пациент не должен в дальнейшем получать этот препарат.

У некоторых пациентов, принимающих метилдопу в течение длительного периода времени, может наблюдаться положительный тест Кумбса. По данным литературы, у пациентов, получающих этот препарат, частота положительного теста Кумбса может составлять 10-20%. Положительный тест Кумбса редко наблюдается в течение первых 6 месяцев лечения. Если он не развивается на протяжении 12 месяцев, то его развитие маловероятно при дальнейшем применении этого препарата. Положительный тест Кумбса дозозависим, его развитие маловероятно при дозах менее 1 г/сутки. Положительный тест Кумбса на фоне лечения метилдопой, станет отрицательным лишь через несколько недель или месяцев после отмены препарата.

Перед началом курса лечения, а также на 6 и 12 месяце лечения метилдопой следует исследовать количество форменных элементов крови, и выполнить прямой тест Кумбса.

Само по себе наличие предыдущего положительного теста Кумбса или его появление у пациента на фоне лечения не является противопоказанием к терапии метилдопой. Если тест Кумбса становится положительным на фоне лечения метилдопой, следует проверить наличие гемолитической анемии и степень клинической значимости положительного теста Кумбса.

Информация о наличии положительного теста Кумбса помогает при оценке перекрестной пробы на совместимость крови. При необходимости переливания крови пациенту, получающему метилдопу, следует выполнять прямой и непрямой тесты Кумбса. При отсутствии гемолитической анемии обычно бывает положительным только прямой тест Кумбса. Сам по себе прямой тест Кумбса не влияет на типирование или перекрестную совместимость крови. Если непрямой тест Кумбса также положителен, могут возникнуть трудности при оценке перекрестной совместимости. В таких случаях необходима консультация специалиста гематолога или трансфузиолога.

Во время лечения возможны редкие случаи лейкопении, гранулоцитопении и тромбоцитопении. Обычно количество гранулоцитов нормализуется после отмены метилдопы. Также сообщалось о редких случаях обратимой тромбоцитопении.

У некоторых пациентов в течение первых трех недель терапии лекарственным средством наблюдалась лихорадка, которая иногда сопровождалась эозинофилией или повышением активности «печеночных» трансаминаз. Кроме того, прием метилдопы может сопровождаться развитием желтухи. Желтуха обычно появляется в течение первых двух — трех месяцев терапии. В некоторых случаях на фоне желтухи подтверждался холестаз. В очень редких случаях у пациентов развивался некротический гепатит со смертельным исходом. Биопсия печени, произведенная у нескольких пациентов с нарушениями функции этого органа, показала микроскопический фокальный некроз, характерный для реакции гиперчувствительности.

Перед началом лечения метилдопой и на протяжении первых 6-12 недель курса лечения, а также в любой момент времени при развитии лихорадки неизвестной этиологии, рекомендуется проведение тестов на определение функции печени, а также качественный и количественный общий анализ крови с лейкоформулой.

При возникновении лихорадки, изменении активности печеночных ферментов или появлении желтухи курс лечения метилдопой следует немедленно прекратить. Если это состояние вызвано реакцией гиперчувствительности, повышение температуры и изменения лабораторных параметров проходят после отмены препарата. Таким пациентам в дальнейшем нельзя назначать метилдопу.

Пациентам с заболеванием или нарушением функции печени в анамнезе данный препарат следует назначать с крайней осторожностью.

Пациентам, получающим метилдопу, может быть необходимо снижение доз анестетиков. Если во время анестезии возникает гипотензия, для ее коррекции можно вводить сосудосуживающие препараты. Адренергические рецепторы сохраняют чувствительность во время приема метилдопы (см. раздел Лекарственное взаимодействие).

У некоторых пациентов во время приема метилдопы могут возникнуть отеки или увеличение массы тела. При этих состояниях следует назначить диуретики. Лечение метилдопой нельзя продолжать при нарастании отеков или развитии симптомов сердечной недостаточности.

Метилдопа выводится при диализе. Поэтому после этой процедуры артериальное давление у пациентов, находящихся на гемодиализе, может повышаться (см. разделы Режим дозирования и Фармакокинетика).

У пациентов с тяжелым двусторонним поражением мозговых сосудов в редких случаях могут возникнуть непроизвольные хореоатетозные движения (см. раздел Побочное действие). В таком случае следует отменить лечение.

Чрезвычайная осторожность требуется при назначении метилдопы больным печеночной порфирией или их близким родственникам.

Метилдопа может изменить результаты анализа на содержание мочевой кислоты в моче фосфовольфрамокислотным методом, результаты определения креатинина сыворотки щелочно-пикратным методом и колориметрическое определение фермента АСТ. До настоящего времени отсутствуют данные о том, что метилдопа изменяла результаты спектрофотометрического определения АСТ.

Поскольку метилдопа имеет флуоресценцию на той же длине волны, что и катехоламины, метилдопа может дать псевдопозитивные результаты, в моче могут обнаруживаться высокие концентрации катехоламинов, что препятствует диагностике феохромоцитомы. Однако метилдопа не влияет на результаты измерения ВМК (ванилилминдальной кислоты) в моче.

В редких случаях при контакте с воздухом моча может потемнеть, что может быть связано с распадом метилдопы и ее метаболитов.

Во время приема метилдопы запрещается употребление алкогольных напитков

(см. раздел Лекарственное взаимодействие).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Метилдопа может обладать седативным эффектом, который, обычно, является преходящим и может наблюдаться либо в начале лечения, либо при повышении дозы. Если у пациентов развиваются симптомы, указывающие на развитие седативного эффекта, то им запрещено вождение транспортных средств и выполнение работ, требующих концентрации внимания.

Допегит 250 мг №50 табл.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства ДОПЕГИТâ Торговое название Допегитâ Международное непатентованное название Метилдопа Лекарственная форма Таблетки 250 мг Состав Одна таблетка содержит активное вещество — метилдопа безводная 250 мг (эквивалентно метилдопы сесквигидрата 282 мг), вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, этилцеллюлоза, тальк, натрия крахмала гликолят (тип А), кислота стеариновая, магния стеарат. Описание Белые или серовато-белые круглые плоские таблетки с фаской, на одной стороне гладкие, на другой стороне с гравировкой DOPEGYT, без или почти без запаха. Фармакотерапевтическая группа Гипотензивные препараты. Адреностимуляторы центральные. Метилдопа (левовращающая). Код АТХ C02A B01 Фармакологические свойства Фармакокинетика Всасывание метилдопы из желудочно-кишечного тракта непостоянно. После приема внутрь биодоступность составляет 25%. Максимальная концентрация в плазме достигается через 2-3 часа. Связывание с белками плазмы крови — менее 20%. Место основного и интенсивного метаболизма метилдопы — печень. Активный метаболит препарата — альфа-метилнорадреналин — происходит из центральных адренергических нейронов. Кроме того, известны многие другие метаболиты, экскретируемые с мочой. Примерно 2/3 метилдопы выводится с мочой в виде метилдопы или сульфатного конъюгата, а остальное количество выводится с калом в неизменном виде. Выведение носит двухфазный характер. При нормальной функции почек период полувыведения равен 1,8 ± 0.2 часов. Активный компонент препарата полностью выводится из организма в течение 36 часов. Метилдопа выводится при гемодиализе. Шестичасовой гемодиализ может вывести из циркулирующей крови 60% всосавшейся дозы метилдопы, а перитонеальный диализ в течение 20 — 30 часов выводит примерно 22 — 39%. Метилдопа проникает через плацентарный барьер и выделяется в грудное молоко. Максимальное снижение артериального давления происходит через 4 — 6 часов после приема одной дозы внутрь и длится 12 — 24 часов. После повторного приема максимальный гипотензивный эффект развивается в течение 2 — 3 дней. После отмены препарата АД возвращается к исходному уровню в течение 1 — 2 дней. При почечной недостаточности выведение метилдопы замедляется в соответствии со степенью снижения функции почек. При тяжелом нарушении (без гемодиализа) период полувыведения метилдопы удлиняется в 10 раз. Фармакодинамика Активное вещество препарата — метилдопа — является антигипертензивным средством центрального действия. Механизм его действия в настоящее время полностью ещё неизвестен. Образующийся в центральной нервной системе активный метаболит (α–метилнорадреналин) стимулирует центральные тормозные пресинаптические α2-адренорецеторы, снижая симпатический тонус; замещает в качестве ложного нейромедиатора эндогенный допамин в допаминергических нервных окончаниях; снижает активность ренина плазмы и уменьшает сопротивление периферических сосудов; подавляет фермент допа-декарбоксилазу, тем самым снижая синтез норадреналина, дофамина, серотонина и концентрацию норадреналина и адреналина в тканях. Допегит не оказывает прямого влияния на функцию сердца, не снижает минутный объем крови, не вызывает рефлекторную тахикардию, а также не снижает скорость клубочковой фильтрации, почечный кровоток, фильтруемую фракцию. В некоторых случаях снижается частота сердечных сокращений. Препарат снижает артериальное давление при положении пациента как лежа, так и стоя и лишь в редких случаях вызывает ортостатическую гипотензию. Показания к применению — артериальная гипертензия Способ применения и дозы Таблетки для приема внутрь. Таблетки можно принимать до или после еды. Рекомендуемая начальная доза — 250 мг 2-3 раза в сутки в течение первых двух дней. Затем суточная доза может быть повышена или снижена, в зависимости от степени снижения артериального давления, с двухдневными интервалами. Для уменьшения выраженности седативного эффекта, возможного в начале курса лечения и при повышении дозы, сначала увеличивают вечернюю дозу. Поддерживающая доза — 500-2000мг 2-4 раза в сутки. При недостаточной эффективности препарата в дозе 2г/сут рекомендуется применять комбинацию с другими антигипертензивными препаратами. После 1 — 3 месяцев лечения может развиться толерантность. Эффективный контроль артериального давления можно восстановить добавлением диуретика или повышением дозы метилдопы. После отмены Допегита артериальное давление устанавливается на исходный уровень через 48 часов без явления обратного воздействия. Допегит может применяться и у пациентов, которые уже принимают другие антигипертензивные препараты, постепенно отменяя предыдущий препарат. В таких случаях рекомендуемая начальная доза составляет 500 мг в сутки. Для достижения желаемого терапевтического эффекта дозу можно повышать с интервалами как минимум в два дня. Если Допегит используется как дополнение к начатой антигипертензивной терапии, то возможно, будет необходимо изменить дозу антигипертензивного препарата, чтобы переход к комбинированной терапии проходил без осложнений. У пациентов пожилого возраста начальная доза должна быть ниже и не превышать 500мг/сут. При необходимости дозу можно постепенно повышать каждые 2 суток до максимальной дозы 2г/сут, которую превышать нельзя. Чаще наблюдаемые у пожилых пациентов синкопальные состояния (потеря сознания), вероятно, связанные с повышенной чувствительностью пожилых пациентов и с выраженным сужением просвета кровеносных сосудов, можно избежать, используя более низкие дозы. При нарушении функции почек следует применять сниженные дозы. При почечной недостаточности легкой степени тяжести (скорость клубочковой фильтрации СКФ > 50 мл/мин) следует выдерживать интервал между приемами 8 часов, при почечной недостаточности средней степени тяжести (СКФ = 10-50 мл/мин) с интервалом 8-12 часов, а при почечной недостаточности тяжелой степени (СКФ < 10 мл/мин) 12- 24 часов. Поскольку метилдопа удаляется при гемодиализе, после этой процедуры пациенту следует назначить дополнительную дозу 250мг во избежание повышения артериального давления. Дети и подростки в возрасте до 18 лет Рекомендуемая начальная доза у детей составляет 10 мг/кг веса тела в сутки за 2 — 4 приема. При необходимости суточную дозу можно постепенно повышать (до 65 мг/кг массы тела) с интервалами не менее двух дней. Суточная доза не должна превышать 3000 мг. Доза препарата и продолжительность лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от клинического состояния пациента. Побочные действия Очень часто (≥ 1/10) -положительный тест Кумбса Редко (≥ 1/10 000 и <1/1000) -гемолитическая анемия, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения Очень редко (<1/10 000) -миокардит, перикардит -паркинсонизм -усиление стенокардии -панкреатит -гепатит, некроз печени Не известно (частота не может быть оценена на основании имеющихся данных) -угнетение костного мозга, положительный тест на антиядерные антитела, LE-клетки, ревматоидный фактор -гиперпролактинемия, гинекомастия, галакторея, аменорея -кошмарные сноведения, обычно невыраженный, преходящий психоз или депрессия, снижение либидо — периферический парез лицевого нерва, вялость, непроизвольные хореоатетозные движения, симптомы недостаточности мозгового кровообращения (возможно, связанные с гипотензией), головная боль, седация (обычно преходящая), апатия, слабость, головокружение, парестезия — застойная сердечная недостаточность, синусовая брадикардия, отёки, увеличение массы тела. Отеки и увеличение массы тела обычно хорошо поддаются лечению диуретиками. Если отеки становятся более выраженными, а также при появлении симптомов сердечной недостаточности лечение препаратом следует отменить -повышение чувствительности каротидного синуса, ортостатическая гипотензия (при этом рекомендуется понижение дозы) — заложенность носа — колит, рвота, воспаление слюнных желез, болезненность или почернение языка, тошнота, запор, метеоризм, сухость во рту — холестаз, желтуха, нарушения функциональных проб печени — токсический эпидермальный некролиз, экзема, лихеноидные высыпания — импотенция, нарушения эякуляции — повышение остаточного азота крови Противопоказания — повышенная чувствительность к активному или другим компонентам препарата — нарушение функции печени, связанные с предыдущим применением метилдопы — активная стадия заболевания печени (активный гепатит или активный цирроз) — сопутствующая терапия ингибиторами моноаминооксидазы — депрессия — феохромоцитома — детский возраст до 18 лет. Лекарственные взаимодействия Допегит нельзя применять одновременно с ингибиторами моноаминооксидазы. Одновременное применение со следующими препаратами требует особой осторожности: · Препараты, снижающие гипотензивный эффект препарата Допегит: — симпатомиметики — трициклические антидепрессанты — фенотиазины (в то же время возможен и аддитивный гипотензивный эффект) — пероральные препараты железа (сульфат и глюконат железа/II) (могут снижать биодоступность метилдопы) — нестероидные противовоспалительные препараты — эстрогенные препараты · Препараты, усиливающие гипотензивный эффект препарата Допегит: — другие антигипертензивные препараты (возможна суммация гипотензивных эффектов) — анестетики Допегит и следующие препараты могут изменить эффекты друг друга: — препараты лития (возможно развитие интоксикации литием) — леводопа (снижение противопаркинсонического действия и усиление нежелательного действия на центральную нервную систему) — этанол и другие препараты, угнетающие центральную нервную систему (усиление угнетения центральной нервной системы) — антикоагулянты (усиление антикоагулянтного эффекта, опасность кровотечения) — бромокриптин (возможно нежелательное влияние на концентрацию пролактина) — галоперидол (возможно нарушение когнитивных функций — дезориентация и спутанность сознания). Особые указания В процессе лечения препаратами, содержащими метилдопу, в редких случаях может развиться гемолитическая анемия. При развитии симптомов, указывающих на гемолитическую анемию, необходимо определить гематокрит и уровень гемоглобина. При подтверждении анемии, следует провести дальнейшие исследования, подтверждающие гемолиз. Если подтверждается гемолитическая анемия, необходимо немедленно отменить прием метилдопы. После отмены препарата гемолитическая анемия быстро прекращается без или с помощью лечения кортикостероидами. В редких случаях наблюдались случаи с летальным исходом. Если гемолитическая анемия вызвана приемом метилдопы, пациент не должен в дальнейшем получать этот препарат. У некоторых пациентов, при длительном приеме Допегита, может наблюдаться положительный тест Кумбса. Положительный тест Кумбса, по литературным данным, может быть у 10 — 20% пациентов, получающих этот препарат. Положительный тест Кумбса редко наблюдается в течение первых 6 месяцев лечения. Если он не развивается на протяжении 12 месяцев, то его развитие маловероятно при дальнейшем применении этого препарата. Положительный тест Кумбса дозо-зависим, его развитие маловероятно при дозах менее 1 г/сутки. Положительный тест Кумбса, развившийся на фоне лечения Допегитом, может стать отрицательным лишь через несколько недель или месяцев после отмены препарата. Перед началом курса лечения, а также на 6 и 12 месяц лечения Допегитом следует исследовать количество форменных элементов крови, и выполнить прямой тест Кумбса. Само по себе наличие предыдущего положительного теста Кумбса или его появление у пациента на фоне лечения не является противопоказанием к терапии Допегитом. Если тест Кумбса становится положительным на фоне лечения Допегитом, следует проверить наличие гемолитической анемии и степень клинической значимости положительного теста Кумбса. Информация о наличии положительного теста Кумбса помогает при оценке перекрестной пробы на совместимость крови. При необходимости переливания крови пациенту, получающему Допегит, следует выполнять прямой и непрямой тесты Кумбса. При отсутствии гемолитической анемии обычно бывает положительным только прямой тест Кумбса. Сам по себе прямой тест Кумбса не влияет на типирование или перекрестную совместимость крови. Если непрямой тест Кумбса также положителен, необходима консультация специалиста гематолога или трансфузиолога. Во время лечения возможны редкие случаи лейкопении, гранулоцитопении и тромбоцитопении. Обычно количество гранулоцитов нормализуется после отмены метилдопы. Тромбоцитопения также носит обратимый характер. В некоторых случаях может возникнуть лихорадка, сопровождающаяся эозинофилией и нарушениями функции печени. Также может развиться желтуха с или без повышения температуры. Эти симптомы обычно развиваются на 2-ом – 3-ем месяце лечения. В некоторых случаях было установлено, что симптомы были обусловлены холестазом. У некоторых пациентов с нарушениями функции печени брали биопсии. Гистологическое исследование выявило фокальный некроз, характерный для реакции гиперчувствительности. Перед началом лечения Допегитом и на протяжении первых 6–12 недель курса лечения, а также в любой момент времени при развитии лихорадки неизвестной этиологии, рекомендуется проведение тестов на определение функции печени, а также качественный и количественный анализ крови. Поэтому при возникновении лихорадки, изменении активности печеночных ферментов или желтухи курс лечения Допегитом следует немедленно прекратить. Если это состояние вызвано реакцией гиперчувствительности, повышение температуры и изменения лабораторных параметров проходят после отмены препарата. Таким пациентам в дальнейшем нельзя назначать Допегит. Пациентам с заболеванием или нарушением функции печени в анамнезе данный препарат следует давать с крайней осторожностью. Пациентам, получающим Допегит, может потребоваться снижение доз анестетиков. Если во время анестезии возникает гипотензия, для ее коррекции можно вводить сосудосуживающие препараты. Адренергические рецепторы сохраняют чувствительность при применении метилдопы. У некоторых пациентов во время приема Допегита могут возникнуть отеки или увеличение веса тела; при этих состояниях следует назначить диуретики. Лечение Допегитом нельзя продолжать при нарастании отеков или развитии симптомов сердечной недостаточности. Метилдопа выводится при диализе. Поэтому после этой процедуры артериальное давление у пациентов, находящихся на гемодиализе, может повышаться. У пациентов с тяжелым двусторонним поражением мозговых сосудов в редких случаях могут возникнуть непроизвольные хореоатетозные движения. В таком случае следует отменить лечение. Чрезвычайная осторожность требуется при назначении Допегита пациентам с печеночной порфирией или их близким родственникам. Допегит может изменить результаты анализа на содержание мочевой кислоты в моче фосфовольфрамокислотным методом, на определение креатинина сыворотки щелочно-пикратным методом и на колориметрическое определение фермента АСТ. До настоящего времени отсутствуют данные о том, что метилдопа изменила результаты спектрофотометрического определения АСТ. Поскольку метилдопа имеет флуоресценцию на той же длине волны, что и катехоламины, применение Допегита может дать псевдопозитивные результаты, в моче могут обнаруживаться высокие концентрации катехоламинов, что препятствует диагностике феохромоцитомы. Однако метилдопа не влияет на результаты измерения ВМК (ванилилминдальной кислоты) в моче. Во время лечения не рекомендуется употребление алкоголя. Беременность и период лактации При артериальной гипертензии у беременных препарат следует назначать после тщательного медицинского контроля. Имеющиеся данные не выявили признаков повреждения плода или новорожденного. Препарат можно назначать беременным, женщинам, планирующим беременность и женщинам, у которых имеется возможность беременности, только в случаях, когда ожидаемая польза лечения превосходит возможный риск. Метилдопа проходит через плаценту и определяется в крови пупочного канатика и в грудном молоке. Допегит можно назначать кормящим матерям только после тщательного сопоставления ожидаемой пользы лечения и возможного риска. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами Допегит может обладать седативным эффектом, который, обычно, является преходящим и может наблюдаться либо в начале лечения, либо при повышении дозы. Если у пациентов развиваются симптомы, указывающие на развитие седативного эффекта, то им запрещено управление транспортным средством и выполнение работ, требующих концентрации внимания. Передозировка Симптомы: выраженная артериальная гипотензия, брадикардия, сонливость, слабость, головокружение, тошнота, рвота, атония кишечника, метеоризм, запор, диарея. Лечение: симптоматическое лечение — промывание желудка, стимуляция рвоты (если прием препарата был недавно). После всасывания препарата можно стимулировать его выведение с почками введением жидкостей. Требуется контроль за частотой сердечных сокращений, минутным объемом крови и объемом крови, электролитным балансом, функциями кишечника и почек, а также функцией головного мозга. По показаниям назначают симпатомиметики (например, адреналин). При подозрении на хроническую передозировку, препарат Допегит следует отменить. Форма выпуска и упаковка По 50 таблеток помещают во флаконах из коричневого стекла с полиэтиленовыми крышками, с контролем первого вскрытия и снабженными амортизатором-гармошкой. По одному флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках в пачке из картона. Условия хранения Хранить при температуре не выше 25оС. Хранить в недоступном для детей месте! Срок хранения 5 лет Не использовать по истечении срока годности. Условия отпуска из аптек По рецепту 1106 БУДАПЕШТ, ул. Керестури, 30-38 Венгрия Телефон: (36-1) 803-5555, факс: (36-1) 803-5529 Владелец регистрационного удостоверения ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», Венгрия Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара) Представительство в РК ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» 050060, г. Алматы, ул. Жарокова 286 Г тел: +, +, факс: + 7 (727) 247 61 41 e-mail

Артериальная гипертония беременных: диагностика, тактика ведения и подходы к лечению

Артериальная гипертензия (АГ) встречается у 4–8 % беременных [6, 7, 8]. К АГ относится целый спектр различных клинико-патогенетических состояний: гипертоническая болезнь, симптоматические гипертензии (почечные, эндокринные), гестоз. По данным ВОЗ, гипертензивный синдром — это вторая после эмболии причина материнской смертности [20, 31], составляющая 20–30 % случаев в структуре материнской смертности [1, 7]. Показатели перинатальной смертности (30–100 0/00) и преждевременных родов (10–12 %) у беременных с хронической гипертензией значительно превышают соответствующие показатели у беременных без гипертензии [8]. АГ увеличивает риск отслойки нормально расположенной плаценты, может быть причиной нарушения мозгового кровообращения, отслойки сетчатки, эклампсии, массивных коагулопатических кровотечений в результате отслойки плаценты [7, 20].

До недавнего времени считалось, что АГ относительно редко возникает у людей моложе 30 лет. Однако в последние годы при обследованиях населения были обнаружены повышенные цифры артериального давления (АД) у 23,1 % лиц в возрасте 17–29 лет [2]. При этом раннее появление АГ является одним из факторов, обусловливающих неблагоприятный прогноз заболевания в дальнейшем [9]. Важен тот факт, что частота выявления больных с АГ по обращаемости значительно ниже, чем при массовых обследованиях населения. Это обусловлено тем, что значительная часть лиц, в основном с ранними стадиями заболевания, чувствует себя хорошо и не посещает врача. Этим же, по-видимому, в определенной мере объясняется то, что многие женщины узнают о наличии у них повышенного АД только во время беременности, что значительно осложняет диагностику и лечение таких пациенток.

Физиологические особенности сердечно-сосудистой системы, зависящие от развивающейся беременности, иногда создают такую ситуацию, когда оказывается трудно отличить физиологические сдвиги от патологических.

Гемодинамические изменения во время физиологической беременности представляют собой адаптацию к сосуществованию матери и плода, они обратимы и обусловлены следующими причинами [7, 10]:

- усилением обменных процессов, направленных на обеспечение нормальной жизнедеятельности плода;

- увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК);

- появлением дополнительной плацентарной системы кровообращения;

- постепенным нарастанием массы тела беременной;

- увеличением размеров матки и ограничением подвижности диафрагмы;

- повышением внутрибрюшного давления;

- изменением положения сердца в грудной клетке;

- увеличением содержания в крови эстрагенов, прогестерона, простагландинов Е.

Физиологическая гиперволемия является одним из основных механизмов, обеспечивающих поддержание оптимальной микроциркуляции (транспорта кислорода) в плаценте и таких жизненно важных органах матери, как сердце, мозг и почки. Кроме того, гиперволемия позволяет некоторым беременным терять в родах до 30–35 % объема крови без развития выраженной гипотонии. Объем плазмы крови у беременных увеличивается примерно с 10-й недели, затем быстро возрастает (примерно до 34-й недели), после чего увеличение продолжается, но медленнее. Объем эритроцитов возрастает в те же сроки, но в меньшей степени чем объем плазмы. Поскольку процентное увеличение объема плазмы превышает увеличение объема эритроцитов, возникают так называемая физиологическая анемия беременных, с одной стороны, и гиперволемическая дилюция, приводящая к снижению вязкости крови, — с другой.

К моменту родов вязкость крови достигает нормального уровня.

Системное АД у здоровых женщин изменяется незначительно. При нормально протекающей беременности систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД), как правило, снижаются во II триместре на 5–15 мм рт. ст. Причинами этих изменений являются формирование в эти сроки беременности плацентарного кровообращения и сосудорасширяющий эффект ряда гормонов, включая прогестерон и простагландины Е, вызывающие падение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС).

Во время беременности наблюдается физиологическая тахикардия. Частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает максимума в III триместре беременности, когда она на 15–20 уд./мин превышает ЧСС у небеременной женщины. Таким образом, в норме ЧСС в поздние сроки беременности составляет 80–95 уд./мин, причем она одинакова как у спящих, так и у бодрствующих женщин.

В настоящее время известно, что минутный объем сердца (МОС) увеличивается примерно на 1–1,5 л в минуту в основном в течение первых 10 нед беременности и к концу 20-й недели достигает в среднем 6–7 л в минуту. К концу беременности МОС начинает снижаться.

При физиологически протекающей беременности происходит значительное снижение ОПСС, которое связывают с образованием маточного круга кровообращения с низким сопротивлением, а также с сосудорасширяющим действием эстрагенов и прогестерона. Снижение ОПСС, как и уменьшение вязкости крови, облегчает гемоциркуляцию и снижает постнагрузку на сердце.

Таким образом, индивидуальный уровень АД у беременных определяется взаимодействием основных факторов:

- снижением ОПСС и вязкости крови, направленных на уменьшение АД;

- увеличением ОЦК и МОС, направленных на увеличение АД.

В случае нарушения баланса между этими группами факторов артериальное давление у беременных перестает быть стабильно нормальным.

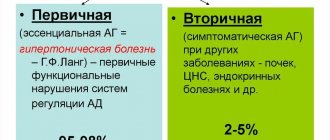

Классификация АГ

АГ у беременных — неоднородное понятие, объединяющее различные клинико-патогенетические формы гипертензивных состояний у беременных.

В настоящее время классификация представляет собой предмет дискуссий, так как не существует единых критериев и классификационных признаков АГ при беременности [4, 5], нет единой терминологической базы (например, для обозначения одного и того же процесса в России и во многих странах Европы используется термин гестоз, в США и Великобритании — преэклампсия, в Японии — токсемия).

Предложено более 100 классификаций гипертензивных состояний при беременности. В частности, Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) все связанные с беременностью подобные проявления объединены во 2-м акушерском блоке. В России все заболевания шифруются именно в соответствии с этой классификацией, хотя из-за разной терминологии шифрование в соответствии с МКБ-10 вызывает разногласия среди специалистов.

Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy в 2000 г. разработана более лаконичная классификация гипертензивных состояний при беременности [20], которая включает следующие формы:

- хроническая гипертензия;

- преэклампсия — эклампсия;

- преэклампсия, наложившаяся на хроническая гипертензию;

- гестационная гипертензия: а) преходящая гипертензия беременных (нет гестоза ко времени родов и давление возвращается к норме к 12-й неделе после родов (ретроспективный диагноз)); б) хроническая гипертензия (подъем давления после родов сохраняется (ретроспективный диагноз)).

Под хронической гипертензией подразумевается гипертензия, присутствовавшая до беременности или диагностируемая до 20-й недели гестации. Гипертензией считается состояние с САД равным или выше 140 мм рт. ст. и ДАД — 90 мм рт. ст. Гипертензия, диагностированная впервые во время беременности, но не исчезнувшая после родов также классифицируется как хроническая.

Специфичный для беременности синдром гестоза обычно возникает после 20-й недели гестации. Определяется по возросшему уровню АД (гестационный подъем АД), сопровождающемуся протеинурией. Гестационным повышением АД определяют САД выше 140 мм рт. ст. и ДАД выше 90 мм рт. ст. у женщин, имевших нормальное давление до 20-й недели. При этом протеинурией считают концентрацию белка в моче 0,3 г в сутки и выше при анализе суточного образца мочи. Для диагностики протеинурии может быть использован метод тест-полосок. В случае его применения необходимо получить два образца мочи с разницей в 4 ч и более. Для анализа используется средняя порция мочи или моча, полученная по катетеру. Проба считается положительной, если количество альбумина в обоих образцах достигает 1 г/л.

Ранее подъем САД на 30 и ДАД на 15 мм рт. ст. рекомендовалось считать диагностическим критерием, даже если абсолютные величины АД ниже 140/90 мм рт. ст. Некоторые авторы не считают это достаточным критерием, так как имеющиеся данные показывают, что у женщин этой группы не возрастает количество неблагоприятных исходов. Тем не менее большинство специалистов призывают уделять особое внимание женщинам этой группы, имеющим подъем САД на 30 и ДАД на 15 мм рт. ст., особенно при наличии сопутствующих протеинурии и гиперурикемии [20].

Диагностика

Согласно рекомендациям ВОЗ, измерение АД должно производиться после 5-минутного отдыха, в положении сидя, на обеих руках, с использованием манжетки соответствующего размера.

К наиболее частым ошибкам при измерении АД относятся: однократное измерение АД без предварительного отдыха, с использованием манжетки неправильного размера («манжеточная» гипер- или гипотония) и округление цифр. Измерение должно проводиться на обеих руках. Значение САД определяется по первому из двух последовательных аускультативных тонов. При наличии аускультативного провала может иметь место занижение цифр АД. Значение ДАД определяется по V фазе тонов Короткова. Измерение АД должно производиться с точностью до 2 мм рт. ст., что достигается медленным выпусканием воздуха из манжетки тонометра. При разных значениях истинным АД считают большее [4]. Измерения у беременных предпочтительнее производить в положении сидя. В положении лежа из-за сдавления нижней полой вены могут быть искажены значения АД.

Однократное повышение АД ≥ 140/90 мм рт. ст. региcтрируется примерно у 40–50 % женщин. Очевидно, что случайного однократного измерения АД для постановки диагноза АГ у беременных явно недостаточно. Кроме того, широко известен феномен так называемой «гипертонии белого халата», т. е. высокого АД при измерении в медицинском окружении (офисного АД) в сравнении с амбулаторным (домашним) измерением. Примерно у 30 % беременных с зарегистрированной на приеме у врача АГ при проведении суточного мониторирования артериального давления (СМАД) было получено нормальное среднесуточное АД [4]. До сих пор окончательно не решен вопрос о прогностическом значении феномена «гипертонии белого халата». В настоящее время большинство исследователей считают, что он отражает повышенную реактивность сосудистой стенки, что, в свою очередь, потенциально увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Роль СМАД у беременных также окончательно не определена. Помимо диагностики «гипертонии белого халата», оценки эффективности терапии при установленной АГ, этот метод может применяться с целью прогнозирования развития преэклампсии. АД обычно снижается в ночное время у пациенток с легким гестозом и хронической гипертензией, но при тяжелом гестозе циркадный ритм АД может быть извращенным, с пиком АД в 2 ч ночи [16].

Однако, учитывая сложность техники, высокую стоимость оборудования, а также существование других альтернативных методов прогнозирования преэклампсии, можно считать, что СМАД не входит в группу обязательных (скринирующих) методов обследования беременных с повышенным АД. Вместе с тем он может успешно применяться по индивидуальным показаниям.

Гипотензивная терапия при АГ беременных

Продолжительное назначение гипотензивных средств беременным с хронической гипертензией — предмет споров. Снижение АД может ухудшить маточно-плацентарный кровоток и подвергнуть риску развитие плода [16, 25, 30]. За последние более чем 30 лет были проведены семь международных исследований, в ходе которых проводилось сопоставление групп женщин с легкой хронической гипертензией беременных при использовании различных схем ведения (с назначением гипотензивной терапии и без фармакологической коррекции АГ) [11]. Лечение не уменьшило частоту наслоившегося гестоза, преждевременных родов, отслойки плаценты или перинатальную смертность в сравнении с группами, где терапия не проводилась [20].

Некоторые центры в США в настоящее время оставляют женщин с хронической гипертензией, прекративших прием гипотензивных препаратов, под пристальным наблюдением [32, 36]. У женщин с гипертензией, развивавшейся в течение нескольких лет, с повреждением органов-мишеней, приемом больших доз гипотензивных препаратов терапия должна быть продолжена [25]. Доклады по опыту наблюдения больных с тяжелой хронической гипертензией без адекватной гипотензивной терапии в I триместре описывают потери плода в 50 % случаев и значительную материнскую летальность.

Эксперты Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy, 2000, критериями для назначения лечения считают: САД — от 150 до 160 мм рт. ст., ДАД — от 100 до 110 мм рт. ст. или наличие поражений органов-мишеней, таких, как левожелудочковая гипертрофия или почечная недостаточность [20]. Есть другие положения о критериях начала гипотензивной терапии: при АД более 170/110 мм рт. ст. [15, 24] (при более высоком АД повышается риск отслойки плаценты независимо от генеза АГ) [18]. Существует мнение, что лечение АГ при более низких цифрах исходного АД «убирает» такой значимый маркер гестоза, как повышенное АД. При этом нормальные цифры АГ дают картину ложного благополучия [14, 22]. Европейские рекомендации по диагностике и лечению беременных с АГ предлагают следующую тактику ведения беременных с различными вариантами АГ [28].

- Предшествующая беременности АГ без поражения органов-мишеней — немедикаментозная терапия при АД 140–149/90–95 мм рт. ст.

- Гестационная АГ, развившаяся после 28 недель гестации — медикаментозная терапия при АД 150/95 мм рт. ст.

- Предшествующая беременности АГ с поражением органов-мишеней, предшествующая беременности АГ с наложившейся преэклампсией, преэклампсия, гестационная АГ, развившаяся до 28-й недели беременности — медикаментозная терапия при АД 140/90 мм рт. ст.

Основные принципы лекарственной терапии беременных: доказанная эффективность и доказанная безопасность [13].

В России нет классификации лекарственных препаратов по критериям безопасности для плода. Возможно использование критериев американской классификации лекарственных и пищевых препаратов Food and Drug Administation (FDA–2002 г.).

Критерии классификации лекарственных препаратов по безопасности для плода FDA (2002 г.):

А — исследования у беременных не выявили риска для плода;

В — у животных обнаружен риск для плода, но у людей не выявлен, либо в эксперименте риск отсутствует, но у людей недостаточно исследований;

С — у животных выявлены побочные эффекты, но у людей недостаточно исследований. Ожидаемый терапевтический эффект препарата может оправдывать его назначение, несмотря на потенциальный риск для плода;

D — у людей доказан риск для плода, однако ожидаемая польза от его применения для будущей матери может превысить потенциальный риск для плода;

X — опасное для плода средство, причем негативное воздействие этого лекарственного препарата на плод превышает потенциальную пользу для будущей матери.

Несмотря на то что спектр лекарственных препаратов, используемых в лечении АГ беременных, достаточно широк (метилдопа, бета-блокаторы, альфа-блокаторы, антагонисты кальция, миотропные спазмолитики, диуретики, клофелин), выбор лекарственной терапии для беременной женщины — это очень ответственное и сложное дело, которое требует строгого учета всех плюсов и минусов этого лечения [32].

Метилдопа

Этот препарат относится к классу В в соответствии с классификацией FDA. Ему отдают предпочтение как средству первой очереди многие клиницисты, основываясь на докладах о стабильности маточно-плацентарного кровотока и гемодинамики плода, а также на основании 7,5 лет наблюдения с ограниченным числом детей, не имеющих никаких отсроченных неблагоприятных эффектов развития после назначения метилдопы во время беременности их мамам [27].

Преимущества метилдопы:

- не ухудшает маточно-плацентарный кровоток и гемодинамику плода;

- не дает отсроченных неблагоприятных эффектов развития детей после назначения во время беременности их матерям;

- снижает перинатальную смертность;

- безопасна для матери и для плода.

Недостатки метилдопы:

- не рекомендуется применять на 16–20-й неделе (возможно влияние на содержание допамина в нервной системе плода);

- непереносимость: у 22 % наблюдается депрессия, седация, ортостатическая гипотензия.

Адекватных и строго контролированных исследований по другим группам гипотензивных препаратов при беременности не проводилось. Даже при объединении результатов исследований в метаанализ нет четких доказательств эффективности и безопасности гипотензивных препаратов при беременности.

β-адреноблокаторы

Большинство из опубликованных материалов по гипотензивной терапии у беременных поступают в результате исследований эффектов адреноблокаторов, включая β-блокаторы и α-β-блокатор лабеталол. Существует мнение, что β-блокаторы, назначенные на ранних сроках беременности, в особенности атенолол, могут вызывать задержку роста плода [19]. При этом ни один из этих препаратов не давал серьезных побочных эффектов; хотя для того чтобы утверждать это с полной уверенностью, не достает длительного контрольного наблюдения [24, 29].

Преимущество β-блокаторов — постепенное начало гипотензивного действия, характеризующееся снижением частоты протеинурии, отсутствием влияния на ОЦК, отсутствием постуральной гипотензии, уменьшением частоты респираторного дистресс-синдрома у новорожденного.

Недостатки β-блокаторов заключаются в снижении массы новорожденного и плаценты в связи с повышенным сопротивлением сосудов при их назначении в ранние сроки беременности.

В соответствии с классификацией FDA атенолол, метопролол, тимолол окспренолол, пропранолол, лабетолол относятся к классу С, пиндолол, ацебутолол — к классу В.

Dadelszen в 2000 г. провел «свежий» метаанализ клинических исследований по β-блокаторам и сделал очень интересные выводы. Задержка внутриутробного развития плода обусловлена не эффектом β-блокаторов, а снижением АД в результате гипотензивной терапии любым препаратом. Все гипотензивные препараты одинаково снижали риск развития тяжелой гипертензии в 2 раза в сравнении с плацебо. При сравнении различных гипотензивных средств между собой каких-либо преимуществ, касающихся влияния на конечные точки (развитие тяжелой АГ, материнская и перинатальная летальность), не было выявлено [30].

α-блокаторы используются при лечении АГ беременных, но адекватных и строго контролируемых исследований у человека не проводилось [21]. При ограниченном неконтролируемом применении празозина и β-блокатора у 44 беременных женщин не было выявлено неблагоприятных эффектов. Применение празозина в III триместре у 8 женщин с АГ не выявило клинических осложнений через 6–30 мес, дети развивались нормально [3].

Преимущества этой группы препаратов следующие:

- эффективное снижение АД (используют в комбинации с β-блокаторами);

- не влияют на ОЦК;

- отсутствие неблагоприятных эффектов (по результатам клинических исследований у небольшого количества женщин).

Недостатки:

- резкое снижение АД;

- возможные ортостатические реакции;

- отсутствие адекватных и строго контролируемых исследований у человека.

В соответствии с классификацией FDA празозин, теразозин относятся к классу С, доксазозин — к классу В. В нашей стране, согласно инструкциям Фармацевтического комитета РФ, при АГ у беременных α-блокаторы не применяются.

Антагонисты кальция. Опыт применения антагонистов кальция ограничен их назначением в основном в III триместре беременности. Однако мультицентровое проспективное когортное исследование по применению этих препаратов в I триместре беременности не выявило тератогенности [12]. Недавнее мультицентровое рандомизированное исследование с медленновысвобождающимся нифедипином во II триместре не выявило ни положительных, ни отрицательных эффектов препарата при сравнении с контрольной группой, не получавшей лечения [23, 29].

Преимущества антагонистов кальция:

- масса плода у женщин, принимавших нифедипин выше, чем у женщин, принимавших гидралазин;

- раннее применение снижает частоту развития тяжелого гестоза и других осложнений у матери и плода (однако в ряде исследований с использованием нифедипина во II триместре не было выявлено ни положительных, ни отрицательных эффектов препарата при сравнении с контрольной группой, не получавшей лечения);

- отсутствие (по результатам клинических исследований) эмбриотоксичности у человека;

- антиагрегантный эффект;

- при использовании в I триместре беременности отсутствие тератогенных эффектов (в исследованиях не выявлено).

Недостатки антагонистов кальция:

- эмбриотоксичность антагонистов кальция у животных;

- быстрое снижение АД может привести к ухудшению маточно-плацентарного кровотока (поэтому нифедипин для купирования гипертонического криза у беременных лучше принимать перорально, чем сублингвально);

- побочные эффекты: отеки ног, тошнота, тяжесть в эпигастрии, аллергические реакции.

В соответствии с классификацией FDA нифедипин, амлодипин, фелодипин, нифедипин SR, исрадипин, дилтиазем относятся к классу С.

Диуретики (гипотиазид 25–100 мг/сут). Мнения по поводу применения диуретиков при беременности противоречивы. Обеспокоенность медиков в основном понятна. Известно, что гестоз ассоциирован с уменьшением объема плазмы и прогноз для плода хуже у женщин с хронической гипертензией, у которых не произошло увеличение ОЦК. Дегидратация может ухудшить маточно-плацентарное кровообращение.

На фоне лечения могут развиваться электролитные нарушения, повышение уровня мочевой кислоты (а значит, этот показатель нельзя использовать для определения тяжести гестоза) [17]. У женщин, принимающих диуретики, с начала беременности не происходит увеличения ОЦК до нормальных величин. По этой причине из теоретических опасений диуретики обычно не назначаются в первую очередь. Метаанализ девяти рандомизированных исследований, в которых приняли участие более 7000 испытуемых, получавших диуретики, выявил тенденцию к уменьшению развития отеков и/или гипертензии с подтвержденным отсутствием увеличения неблагоприятных исходов для плода. При этом, если их применение оправдано, они проявляют себя как безопасные и эффективные средства, способные заметно потенцировать действие других гипотензивных средств, и не противопоказаны при беременности, кроме случаев снижения маточно-плацентарного кровотока (гестоз и задержка внутриутробного развития плода). Ряд экспертов считают, что беременность не является противопоказанием для приема диуретиков у женщин с эссенциальной гипертензией, предшествовавшей зачатию или манифестировавшей до середины беременности. Однако данных, касающихся применения диуретиков для снижения АД у беременных с АГ, недостаточно.

В соответствии с классификацией FDA гипотиазид относится к классу В. Однако инструкции фармацевтического комитета РФ гласят, что гипотиазид противопоказан в I триместре беременности, во II и III триместрах назначается по строгим показаниям.

Клонидин — центральный α2-адреномиметик имеет ограничения к применению при беременности, а при приеме в послеродовом периоде следует воздерживаться от грудного вскармливания. Препарат не имеет преимуществ перед β-блокаторами. Выявлены расстройства сна у детей, чьи матери получали во время беременности клонидин. При использовании на ранних сроках беременности выявлена эмбриотоксичность [4].

Миотропные спазмолитики в настоящее время не используют для плановой терапии. Они назначаются только в экстренных ситуациях — при гипертоническом кризе [18]. Гидралазин (апрессин) при длительном применении может вызвать: головную боль, тахикардию, задержку жидкости, волчаночноподобный синдром. Диазоксид (гиперстат) при длительном лечении может вызвать задержку натрия и воды у матери, гипоксию, гипергликемию, гипербилирубинемию, тромбоцитопению у плода. Натрия нитропруссид может вызывать цианидную интоксикацию при многочасовом применении [16].

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) противопоказаны при беременности в связи с высоким риском задержки внутриутробного развития плода, развития костных дисплазий с нарушением оссификации свода черепа, укорочением конечностей, олигогидрамниона (маловодия), неонатальной почечной несостоятельности (дизгенезия почек, острой почечной недостаточности у плода или новорожденного), гибели плода [20].

Хотя не накоплено данных, касающихся применения антагонистов рецепторов к ангиотензину II, их неблагоприятные эффекты, очевидно, будут сходными с таковыми у ингибиторов АПФ, поэтому стоит избегать назначения и этих препаратов [16].

Лечение острой тяжелой АГ у беременных

Некоторые эксперты подъем ДАД до 105 мм рт. ст. или выше рассматривают как показание для начала гипотензивной терапии [20], другие считают возможным воздерживаться от гипотензивной терапии до 110 мм рт. ст. [15, 18]. Есть данные, что в случае, если исходное диастолическое АД не превышало 75 мм рт. ст., лечение надо начинать уже при его подъеме до 100 мм рт. ст. [16].

Спектр препаратов, применяющихся при лечении острой тяжелой гипертензии у беременных, включает гидралазин (начинать с 5 мг внутривенно или 10 мг внутримышечно). При недостаточной эффективности повторить через 20 мин (от 5 до 10 мг в зависимости от реакции; при достижении желаемых показателей АД повторить по необходимости (обычно через 3 ч); при отсутствии эффекта от общей дозы 20 мг внутривенно или 30 мг внутримышечно, использовать другое средство); лабеталол (начинать с дозы 20 мг внутривенно; при недостаточности эффекта назначить 40 мг 10 мин спустя и по 80 мг через каждые 10 мин еще 2 раза, максимальная доза — 220 мг; если нужный результат не достигнут, назначить другой препарат; не использовать у женщин с астмой и сердечной недостаточностью); нифедипин (начинать с 10 мг per os и повторить через 30 мин при необходимости); нитропруссид натрия (редко используется, когда нет эффекта от вышеперечисленных средств и/или есть признаки гипертензионной энцефалопатии; начинать с 0,25 мг/кг/мин максимальнно до 5 мг/кг/мин; эффект отравления плода цианидом может наступить при терапии, продолжающейся более 4 ч).

Внезапная и тяжелая гипотензия может развиться при назначении любого из этих препаратов, особенно короткодействующего нифедипина. Конечной целью снижения АД в экстренных ситуациях должна быть его постепенная нормализация.

При лечении острой АГ внутривенный путь введения безопаснее, чем оральный или внутримышечный, так как легче препятствовать случайной гипотензии прекращением внутривенной инфузии, чем прекратить кишечную или внутримышечную абсорбцию препаратов [20].

Из вышеперечисленных препаратов для купирования гипертонического криза у беременных в настоящее время в Фармацевтическом комитете РФ зарегистрирован только нифедипин. Однако в инструкции к этому препарату беременность указана в качестве противопоказания к его применению.

Таким образом, проблема артериальной гипертензии у беременных еще далека от разрешения и требует объединения усилий акушеров, клинических фармакологов и кардиологов.

Литература

- Ариас Ф. Беременность и роды высокого риска: пер. с англ. М.: Медицина. 1989. 654 с.

- Ардаматская Т. Н., Иванова И. А., Бебешко С. Я. Распространенность и особенности течения артериальной гипертензии у молодых лиц. Современные аспекты артериальных гипертензий: материалы Всероссийской научной конференции. СПб., 1995. С. 28

- Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения. Выпуск 2. Лекарственные средства, действующие на сердечно-сосудистую систему. USP DI. Русское издание /под ред. М. Д. Машковского: пер. с англ. М.: РЦ «Фармединфо», 1997. 388 с.

- Кобалава Ж. Д., Серебрянникова К. Г. Артериальная гипертония и ассоциированные расстройства при беременности//Сердце. 2002. № 5. С. 244–250.

- Кобалава Ж. Д. Современные проблемы артериальной гипертонии. № 3. 45 с.

- Савельева Г. М. Акушерство. М.: Медицина. 2000. С. 816.

- Серов В. Н., Стрижаков А. Н., Маркин С. А. Практическое акушерство. М.: Медицина, 1989. С. 109.

- Серов В. Н., Стрижаков А. Н., Маркин С. А. Руководство по практическому акушерству. М.: ООО МИА, 1997. 436 с.

- Уильямс Г. Х., Браунвальд Е. Гипертензия сосудистого происхождения// Внутренние болезни/под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа и др.: пер. с англ.: в 10 т. М.: Медицина, 1995. Т. 5. С. 384–417.

- Шехтман М. М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. М.: Триада, 1999. 815 с.

- Abalos E., Duley L., Steyn D. W., Henderson-Smart D. J. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy (Cochrane Review)//In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002.

- Bortolus R., Ricci E., Chatenoud L., Parazzini F. Nifedipine administered in pregnancy: effect on the development of children at 18 months// British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2000; 107: 792–794.

- Bucher H., Guyatt G., Cook R., Hatala R., Cook D., Lang J., Hunt D. Effect of calcium supplementation on pregnancy-induced hypertension and preeclampsia: a meta-analysis of randomized controlled trials//JAMA. 1996, 275(14), 1113–1117.

- Butters L., Kennedy S., Rubin P. C. Atenolol in essential hypertension during pregnancy//BMJ. 1990; 301: 587–589.

- Cunningham F. G. Common complications of pregnancy: hypertensive disorders in pregnancy//In: Cunningham F. G., editor. Williams Obstetrics. Stamford, CT.: Appleton and Lange. 1997: 693–744.

- DeCherney A. H., Nathan L. A Lange medical book. Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9th Edition. McGraw-Hill. 2003; 338.

- Duley L., Henderson-Smart D. J. Reduced salt intake compared to normal dietary salt, or high intake, in pregnancy (Cochrane Review)//In: The Cochrane Library/Issue 2, 2000.

- Duley L., Henderson-Smart D. J. Drugs for rapid treatment of very high blood pressure during pregnancy (Cochrane Review)//In: The Cochrane Library/Issue 1, 2000.

- Easterling T. R., Brateng D., Schmucker B., Brown Z., Millard S. P. Prevention of preeclampsia: a randomized trial of atenolol in hyperdynamic patients before onset of hypertension//Obstet. Gynecol. 1999; 93: 725–733.

- Gifford R. W., August P. A., Cunningham G. Working Group Report on High Blood Pressure in Pregnancy. July. 2000; 38.

- Hall D. R., Odendaal H. J., Steyn D. W., Smith M. Nifedipine or prazosin as a second agent to control early severe hypertension in pregnancy: a randomised controlled trial//BJOG. 2000; 107: 6: 759–765.

- Laupacis A., Sackett D. L., Roberts R. S. As assessment of clinically useful measures of the consequences of treatment//N. Engl. J. Med. 1988; 318: 1728–1733.

- Levin A. C., Doering P. L., Hatton R. C. Use of nifedipine in the hypertensive diseases of pregnancy. Annals of Pharmacotherapy Levin A. C., Doering P. L., Hatton R. C. Use of nifedipine in the hypertensive diseases of pregnancy//Annals of Pharmacotherapy. 1994; 28(12): 1371–1378.

- Magee L. A., Duley L. Oral beta-blockers for mild to moderate hypertension during pregnancy (Cochrane Review)//In: The Cochrane Library/Issue 1, 2002.

- Mulrow C. D., Chiquette E., Ferrer R. L., Sibai B. M., Stevens K. R., Harris M., Montgomery K. A., Stamm K. Management of chronic hypertension during pregnancy. Rockville, MD, USA: Agency for Healthcare Research and Quality. Evidence Report//Tech. 2000: 1–208.

- Ross-McGill H., Hewison J., Hirst J., Dowswell T., Holt A., Brunskill P., Thornton J. G. Antenatal home blood pressure monitoring: a pilot randomised controlled trial//BJOG. 2000; 107: 2: 217–221.

- Rudnicki M., Frolich A., Pilsgaard K., Nyrnberg L., Moller M., Sanchez M., Fischer-Rasmussen W. Comparison of magnesium and methyldopa for the control of blood pressure in pregnancies complicated with hypertension//Gynecologic & Obstetric Investigation. 2000; 49: 4: 231–235.

- The Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases During Pregnancy on the European Society of Cardiology. Expert consensus document on management of cardiovascular diseases during pregnancy//Eur. Heart. J. 2003; 24: 761–781.

- Vermillion S. T., Scardo J. A., Newman R. B., Chauhan S. P. A randomized, double-blind trial of oral nifedipine and intravenous labetalol in hypertensive emergencies of pregnancy//American Journal of Obstetrics & Gynecology. 1999; 181: 4: 858–861.

- Von Dadelszen P., Ornstein M. P., Bull S. B., Logan A. G., Koren G., Magee L. A. Fall in mean arterial pressure and fetal growth restriction in pregnancy hypertension: a meta-analysis//The Lancet. 2000; 355: 87–92.

- WHO international collaborative study of hypertensive disorders of pregnancy. Geographic variation in the incidence of hypertension in pregnancy//Am. J. Obstet. Gynecol. 1988; 158: 80–83.

- Yeo S., Steele N. M., Chang M. C., Leclaire S. M., Ronis D. L., Hayashi R. Effect of exercise on blood pressure in pregnant women with a high risk of gestational hypertensive disorders//Journal of Reproductive Medicine. 2000; 45: 4: 293–298.

А. Л. Верткин, доктор медицинских наук, профессор О. Н. Ткачева, доктор медицинских наук, профессор Л. Е. Мурашко, доктор медицинских наук, профессор И. В. Тумбаев И. Е. Мишина МГМСУ, ЦАГиП, ИвГМА, Москва, Иваново

Допегит® (Dopegyt®)

В редких случаях у пациентов, принимавших метилдопа, развивалась гемолитическая анемия. При появлении признаков анемии необходимо определить концентрацию гемоглобина и гематокрит. Если анемия подтверждается, следует дополнительно оценить степень гемолиза. В случае развития гемолитической анемии терапию препаратом Допегит® необходимо прекратить. После прекращения терапии (с назначением кортикостероидов или без них) обыкновенно удается быстро достигнуть ремиссии. Тем не менее в редких случаях наблюдались летальные исходы. Прием Допегит® противопоказан пациентам с гемолитической анемией, развившейся на фоне терапии этим препаратом.

У некоторых пациентов, длительное время принимающих препарат Допегит®, определяется положительная проба Кумбса. Согласно сообщениям различных исследователей, распространенность этой реакции варьирует от 10 до 20%. Положительная проба Кумбса редко наблюдается в течение первых шести месяцев терапии. Если это явление не развилось в течение первых 12 месяцев терапии, то в дальнейшем его выявление маловероятно. Распространенность положительной пробы Кумбса носит дозозависимый характер. Реже всего это явление наблюдается у пациентов, принимающих препарат в дозе 1000 мг/сутки или менее. Проба Кумбса, положительная на фоне приема метилдопа, становится отрицательной спустя несколько недель или месяцев после прекращения терапии препаратом.

Перед началом лечения, а также на 6 и 12 месяце терапии рекомендуется выполнять общий анализ крови и прямую пробу Кумбса.

Выявление положительной пробы Кумбса в прошлом или на фоне проводимой терапии само по себе не является противопоказанием к приему препарата Допегит®. В случаях, когда положительная прямая проба Кумбса выявляется на фоне приема препарата, необходимо исключить наличие у больного гемолитической анемии и определить клиническую значимость этого явления.

Сведения о предшествующих положительных результатах пробы Кумбса помогают при оценке крови на перекрестную совместимость перед трансфузией. Если при лечении пациента, принимающего препарат Допегит®, возникает необходимость в проведении трансфузии, то перед переливанием крови необходимо выполнить как прямую, так и непрямую пробу Кумбса. При отсутствии гемолитической анемии обыкновенно положительной бывает только прямая проба Кумбса. Положительная прямая проба Кумбса не оказывает влияния на определение группы крови и результат пробы на перекрестную совместимость. Если непрямая проба Кумбса тоже положительна, то могут возникнуть трудности при оценке перекрестной совместимости. В таких случаях необходима консультация гематолога или трансфузиолога.

В редких случаях на фоне терапии метилдопой наблюдалось развитие обратимой лейкопении и гранулоцитопении. После прекращения терапии количество гранулоцитов возвращалось к норме. Кроме того, у пациентов, принимавших метилдопу, регистрировались редкие случаи обратимой тромбоцитопении.

У некоторых пациентов в течение первых трех недель терапии препаратом наблюдалась лихорадка, которая иногда сопровождалась эозинофилией или повышение активности «печеночных» трансаминаз. Кроме того, прием метилдопы может сопровождаться развитием желтухи. Желтуха обычно появляется в течение первых 2-3 месяцев терапии. В некоторых случаях на фоне желтухи подтверждался холестаз. Очень редко у пациентов развивался фатальный некротический гепатит. Биопсия печени, произведенная у нескольких пациентов с нарушениями функции этого органа, показала микроскопический фокальный некроз, характерный для лекарственной гиперчувствительности.

Перед началом приема препарата Допегит®, на 6 и 12 неделях лечения, а также в любое время при появлении необъяснимой лихорадки рекомендуется определять активность «печеночных» трансаминаз и общий анализ крови с лейкоформулой.

При появлении лихорадки, желтухи или повышении активности «печеночных» трансмиаз, прием препарата Допегит® необходимо сразу же прекратить. Если появление этих признаков связано с гиперчувствительностью к метилдопе, то после отмены препарата лихорадка исчезнет, а функциональные печеночные пробы возвратятся к нормальным значениям. Возобновлять прием препарата таким пациентам не рекомендуется.

Пациентам с патологией печени в анамнезе терапию препаратом Допегит® следует проводить с особой осторожностью.

Пациентам, принимающим Допегит®, может потребоваться снижение доз анестетиков. При развитии гипотонии во время проведения общей анастезии рекомендуется использовать терапию вазопрессорами. Адренергические рецепторы не теряют свою чувствительность на фоне терапии метилдопа.

У некоторых пациентов, принимающих метилдопу, появляются периферические отеки и увеличивается масса тела. Эти побочные явления легко устранить с помощью диуретиков. При нарастании отеков и появлении симптомов сердечной недостаточности терапию препаратом Допегит® необходимо прекратить.

Поскольку метилдопа удаляется из организма при помощи диализа, после завершения сеанса может наблюдаться рост уровня артериального давления.

У пациентов с двусторонним поражением сосудов головного мозга (цереброваскулярная болезнь) прием метилдопа может сопровождаться непроизвольными хореоатетотическими движениями. В таких случаях терапию препаратом необходимо прекратить.

Препарат Допегит® необходимо с большой осторожностью применять при лечении больных печеночной порфирией и их близких родственников.

Терапия препаратом Допегит® может оказывать влияние на результаты измерения концентрации мочевой кислоты (с применением фосфорно-вольфрамового реактива), креатинина (с помощью щелочного пикрата) и аспартатаминотрансферазы (колориметрическим методом) в сыворотке крови. О влиянии терапии метилдопы на спектрофотометрический анализ концентрации аспартатаминотрансферазы не сообщалось.

На фоне терапии метилдопа могут быть получены ложноположительные результаты определения содержания катехоламинов в моче флуоресцентным методом, что осложняет диагностику феохромоцитомы. В то же время метилдопа не оказывает влияния на оценку концентрации ванилилминдальной кислоты в моче.

В редких случаях на воздухе моча пациентов, принимающих метилдопу, может темнеть.

Этот эффект связан с разложением метилдопа и его метаболитов.

Во время приема препарата Допегит® не следует употреблять алкогольные напитки.

Метилдопа (Methyldopa)

В связи с тем, что при приеме препарата наблюдались случаи гемолитической анемии и тяжелых поражений печени, а также положительные тесты Кумбса, в процессе лечения необходим контроль функции печени и картины периферической крови.

Перед началом курса лечения метилдопой следует исследовать количество форменных элементов крови, гемоглобин, гематокрит, с их последующим мониторингом во время терапии.

На протяжении первых 6-10 недель терапии выполнить прямой тест Кумбса, который затем следует повторять каждые полгода или год. Положительный тест Кумбса может выявляться у 10-20% больных, получающих этот препарат, особенно после приема более 1 г метилдопы ежедневно в течение полугода или одного года. Менее чем у 5% таких пациентов может развиться гемолитическая анемия. В этом случае необходимо немедленно отменить прием метилдопы. После отмены препарата гемолитическая анемия должна разрешиться. Если это не произойдет, требуется применение кортикостероидов или анализ других возможных причин возникновения гемолитической анемии. Если гемолитическая анемия вызвана приемом метилдопы, пациент не должен в дальнейшем получать этот препарат.

Положительный тест Кумбса становится отрицательным через несколько недель или месяцев после отмены препарата. Само по себе наличие положительного теста Кумбса или его появление у пациента не является противопоказанием к терапии метилдопой. Если тест Кумбса становится положительным на фоне лечения метилдопой, следует проверить наличие гемолитической анемии и степень клинической значимости положительного теста Кумбса. Например, кроме положительного прямого теста Кумбса реже отмечается положительный непрямой тест Кумбса, который может влиять на перекрестную совместимость крови. При необходимости переливания крови пациенту, получающему метилдопу, следует выполнять прямой и непрямой тесты Кумбса. При отсутствии гемолитической анемии обычно бывает положительным только прямой тест Кумбса. Сам по себе прямой тест Кумбса не влияет на типирование или перекрестную совместимость крови. Если непрямой тест Кумбса также положителен, необходима консультация специалиста гематолога или трансфузиолога.

В течение первых 6-12 недель лечения, а также в любое время при возникновении необъяснимой лихорадки необходимо определить активность «печеночных» трансаминаз и лейкоцитарную формулу. При изменении активности «печеночных» трансаминаз или наличии желтухи следует предположить реакцию повышенной чувствительности, при которой наблюдается холестаз, повреждение печеночных клеток или гепатит. В очень редких случаях может возникнуть смертельно опасный некроз печени. Поэтому при изменении активности «печеночных» трансаминаз или возникновении симптомов печеночной недостаточности курс лечения следует немедленно прекратить. Таким пациентам в дальнейшем нельзя назначать метилдопу. Если это состояние вызвано реакцией повышенной чувствительности, то повышение температуры и нарушения функции печени проходят после отмены препарата. Таким пациентам в дальнейшем нельзя назначать метилдопу.

Пациентам с заболеванием или нарушением функции печени в анамнезе данный препарат следует назначать с крайней осторожностью.

Во время лечения возможны очень редкие случаи лейкопении, гранулоцитопении и тромбоцитопении. Обычно они проходят после отмены метилдопы.

У некоторых пациентов во время приема метилдопы могут развиться видимые отеки или увеличение массы тела; при этих состояниях следует назначить диуретики. Лечение метилдопой нельзя продолжать при нарастании отеков или развитии симптомов сердечной недостаточности.

Метилдопа выводится при диализе, поэтому после этой процедуры АД может повышаться (см. «Способ применения и дозы»).

Пациентам, получающим метилдопу, следует снижать дозы общих анестетиков. Если во время проведения общей анестезии возникает артериальная гипотензия, для ее коррекции можно вводить сосудосуживающие средства. Адренергические рецепторы сохраняют чувствительность при приеме метилдопы.

У пациентов с тяжелым двусторонним поражением мозговых сосудов в редких случаях могут возникнуть непроизвольные хореоатетоидные движения. Прекратить применение препарата при возникновении хореоатетоидных движений у пациентов с церебральным атеросклерозом.

При наличии печеночной порфирии у ближайших родственников пациента метилдопу следует применять с особой осторожностью.

При применении препарата возможно изменение цвета (потемнение) мочи.

Во время приема метилдопы следует избегать приема алкогольных напитков.