Данное заболевание можно разделить на несколько форм:

- врожденные анемии – характеризуются распадом эритроцитов в результате генетических дефектов: мембранопатии эритроцитов – на генетическом уровне нарушается оболочка эритроцитов, что приводит к их быстрому распаду;

- энзимопатии (ферментопатии) – быстрый распад обусловлен дефицитом активности эритроцитарных ферментов (чаще всего это глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы);

- гемоглобинопатии – разновидность анемий, которые связаны с нарушениями структур белка гемоглобина на генетическом уровне;

- дефект мембраны эритроцитов – заболевание, которое встречается крайне редко. Для него свойственным является распад красных кровяных клеток во время сна;

- токсических веществ на эритроциты (например, отравление ядами, тяжелыми металлами, свинцом);

Причины

На появление гемолитической анемии могут оказать воздействие следующие причины:

Врожденные анемии:

- наследственные гемолитические анемии, при которых дефективный ген передается ребенку от одного или обоих родителей;

- спонтанная мутация на генетическом уровне в период внутриутробного развития плода приводит к тому, что развивается гемолитическая анемия у детей.

В случае наличия дефектного гена, вызывающего данное заболевание, в обоих лоскутках хромосомы, речь идет о гомозиготной форме. Шансы дожить до зрелого возраста у больных с данным диагнозом практически нулевые.

Приобретенные гемолитические анемии:

- возникают в результате длительного воздействия химических веществ или медицинских препаратов на организм;

- анемии, возникающие из-за влияния на организм инфекций, вызванных бактериями или паразитами (например, малярия);

- анемию может вызвать обширный ожог, из-за которого произошло отравление организма ядами;

- причины, связанные с иммунной системой, например, несовместимость группы крови при переливании, выработка антител в организме против своих же эритроцитов, механические повреждения красных кровяных клеток, недостаток витамина Е в организме.

Аутоиммунная гемолитическая анемия

При остром начале аутоиммунных гемолитических анемий у больных появляются быстро нарастающая слабость, одышка и сердцебиение, боли в области сердца, иногда в пояснице, повышение температуры тела и рвота, интенсивная желтуха. При хроническом течении процесса отмечают относительно удовлетворительное самочувствие больных даже при глубокой анемии, нередко выраженную желтуху, в большинстве случаев увеличение селезенки, иногда и печени, чередование периодов обострения и ремиссии. Анемия носит нормохромный, иногда гиперхромный характер, при гемолитических кризах обычно отмечается выраженный или умеренный ретикулоцитоз. В периферической крови обнаруживается макроцитоз и микросфероцитоз эритроцитов, возможно появление нормобластов. СОЭ в большинстве случаев увеличена. Содержание лейкоцитов при хронической форме бывает нормальным, при острой — встречается лейкоцитоз, достигающий иногда высоких цифр со значительным сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Количество тромбоцитов обычно нормальное. При синдроме Фишера — Ивенса аутоиммунная гемолитическая анемия сочетается с аутоиммунной тромбоцитопенией. В костном мозге эритропозз усилен, редко выявляются мегалобласты. У большинства больных снижена осмотическая резистентность эритроцитов, что обусловлено значительным числом микросфероцитов в периферической крови. Содержание билирубина увеличено за счет свободной фракции, повышено и содержание стеркобилина в кале.

Неполные тепловые агглютинины обнаруживаются с помощью прямой пробы Кумбса с поливалентной антиглобулиновой сывороткой. При положительном тесте с помощью антисывороток к IgG, IgM и т. д. уточняется, к какому классу иммуноглобулинов относятся выявляемые антитела. Если на поверхности эритроцитов менее 500 фиксированных молекул IgG, проба Кумбса отрицательна. Подобное явление наблюдается обычно у больных с хронической формой аутоиммунной гемолитической анемии или перенесших острый гемолиз. Кумбс-негативными оказываются и случаи, когда на эритроцитах фиксированы антитела, принадлежащие к IgA или IgM (в отношении которых поливалентная антиглобулиновая сыворотка менее активна). Примерно в 50% случаев идиопатических аутоиммунных гемолитических анемий одновременно с появлением иммуноглобулинов, фиксированных на поверхности эритроцитов, выявляются антитела к собственным лимфоцитам.

Гемолитическая анемия, обусловленная тепловыми гемолизинами, встречается редко. Для нее характерны гемоглобинурия с выделением мочи черного цвета» чередование периодов острого гемолитического криза и ремиссий. Гемолитический криз сопровождается развитием анемии, ретикулоцитоза (в отдельных случаях тромбоцитоза) и увеличением селезенки. Отмечаются повышение уровня свободной фракции билирубина, гемосидеринурия. При обработке донорских эритроцитов папаином удается обнаружить у больных монофазные гемолизины. У некоторых пациентов оказывается положительной проба Кумбса.

Гемолитическая анемия, обусловленная Холодовыми агглютининами (холодовая гемагглютининовая болезнь) имеет хроническое течение. Она развивается при резком повышении титра Холодовых гемагглютининов. Различают идиопатические и симптоматические формы заболевания. Ведущим симптомом болезни является чрезмерно повышенная чувствительность к холоду, которая проявляется в виде посинения и побеления пальцев рук и ног, ушей, кончика носа. Расстройства периферического кровообращения приводят к развитию синдрома Рейно, тромбофлебитов, тромбозов и трофических изменений вплоть до акрогангрены, иногда холодовой крапивницы. Возникновение вазомоторных нарушений связано с образованием при охлаждении крупных внутрисосудистых конгломератов из агглютинированных эритроцитов с последующим спазмом сосудистой стенки. Эти изменения сочетаются с усиленным преимущественно внутриклеточным гемолизом. У части больных встречается увеличение печени и селезенки. Наблюдаются умеренно выраженная нормохромная или гиперхромная анемия, ретикулоцитоз, нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, увеличение СОЭ, незначительное повышение уровня свободной фракции билирубина, высокий титр полных Холодовых агглютининов (выявляемый методом агглютинации в солевой среде), иногда признаки гемоглобинурии. Характерной является агглютинация эритроцитов in vitro, возникающая при комнатной температуре и исчезающая при подогревании. При невозможности выполнения иммунологических тестов диагностическое значение приобретает провокационная проба с охлаждением (в сыворотке крови, полученной от перетянутого жгутом пальца после опускания его в ледяную воду, определяется повышенное содержание свободного гемоглобина).

При холодовой гемагглютининовой болезни в отличие от пароксизмальной холодовой гемоглобинурии гемолитический криз и вазомоторные нарушения возникают только от переохлаждения тела и гемоглобинурия, начавшаяся в условиях холода, прекращается с переходом больного в теплое помещение.

Симптомокомплекс, свойственный холодовой гемагтлютининовой болезни, может возникнуть на фоне различных острых инфекций и некоторых форм гемобластозов. При идиопатических формах заболевания полного выздоровления не наблюдается, при симптоматических прогноз зависит главным образом от тяжести основного процесса.

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия относится к числу редких форм гемолитических анемий. Ею заболевают люди обоего пола, чаще дети.

У больных с пароксизмальной холодовой гемоглобинурией после пребывания на холоде могут появиться общее недомогание, головная боль, ломота в теле и другие неприятные ощущения. Вслед за этим начинается озноб, повышается температура, отмечается тошнота и рвота. Моча приобретает черную окраску. Одновременно иногда выявляются желтушность, увеличение селезенки и вазомоторные нарушения. На фоне гемолитического криза у больных обнаруживают умеренную анемию, ретикулоцитоз, повышение содержания свободной фракции билирубина, гемосидеринурию и протеинурию.

Окончательный диагноз пароксизмальной холодовой гемоглобинурии устанавливают на основании обнаруженных двухфазных гемолизинов по методу Доната — Ландштейнера. Для нее не характерна аутоагглютинация эритроцитов, постоянно наблюдающаяся при холодовой гемагтлютинацией ной болезни.

Гемолитическая анемия, обусловленная эритроопсонинами. Существование аутоопсонинов к клеткам крови является общепризнанным. При приобретенной идиопатической гемолитической анемии, циррозе печени, гипопластической анемии с гемолитическим компонентом и лейкозах обнаружен феномен аутоэритрофагоцитоза.

Приобретенная идиопатическая гемолитическая анемия, сопровождающаяся положительным феноменом аутоэритрофагоцитоза, имеет хроническое течение. Периоды ремиссии, длящиеся иногда значительное время, сменяются гемолитическим кризом, характеризующимся иктеричностью видимых слизистых оболочек, потемнением мочи, анемией, ретикулоцитозом и повышением непрямой фракции билирубина, иногда увеличением селезенки и печени.

При идиопатических и симптоматических гемолитических анемиях выявление аутоэритрофагоцитоза при отсутствии данных, указывающих на наличие других форм аутоиммунных гемолитических анемий, дает основание отнести их к гемолитической анемии, обусловленной эритроопсонинами. Диагностическая проба аутоэритрофагоцитоза проводится в прямом и непрямом вариантах.

Иммуногемолитические анемии, обусловленные применением лекарств. Различные лечебные препараты (хинин, допегит, сульфаниламиды, тетрациклин, цепорин и др.), способные вызывать гемолиз, образуют комплексы со специфическими гетероантителами, затем оседают на эритроциты и присоединяют к себе комплемент, что приводит к нарушению мембраны эритроцитов. Такой механизм медикаментозно обусловленных гемолитических анемий подтверждается обнаружением на эритроцитах больных комплемента при отсутствии на них иммуноглобулинов. Анемии характеризуются острым началом с признаками внутрисосудистого гемолиза (гемоглобинурия, ретикулоцитоз, повышение содержания свободной фракции билирубина, усиление эритропоэза). На фоне гемолитического криза иногда развивается острая почечная недостаточность.

Несколько по-иному протекают гемолитические анемии, развивающиеся при назначении пенициллина и метилдофа. Введение за сутки 15 000 и более ЕД пенициллина может привести к развитию гемолитической анемии, характеризующейся внутриклеточным гипергемолизом. Наряду с общими клинико-лабораторными признаками гемолитического синдрома обнаруживается также положительная прямая проба Кумбса (выявляемые антитела относятся к IgG). Пенициллин, связываясь с антигеном мембраны эритроцитов, образует комплекс, против которого в организме вырабатываются антитела.

При длительном применении метилдофа у части больных возникает гемолитический синдром, имеющий черты идиопатической формы аутоиммунных гемолитических анемий. Выявляемые антитела идентичны с тепловыми агглютининами и относятся к IgG.

Гемолитическая анемия, обусловленная механическими факторами, связана с разрушением эритроцитов при их прохождении через измененные сосуды или через искусственные клапаны. Эндотелий сосудов изменяется при васкулитах, злокачественной артериальной гипертензии; при этом адгезия и агрегация тромбоцитов активированы, как и система свертывания крови и образования тромбина. Развиваются распространенный стаз крови и тромбоз мелких кровеносных сосудов (ДВС-синдром) с травматизацией эритроцитов, в результате чего они фрагментируются; в мазке крови находят многочисленные фрагменты эритроцитов (шистоциты). Разрушаются эритроциты также при их прохождении через искусственные клапаны (чаще — при многоклапанной коррекции); описана гемолитическая анемия на фоне сенильного кальцинированного аортального клапана. Диагноз базируется на признаках анемии, повышении концентрации свободного билирубина в сыворотке крови, наличии шистоцитов в мазке периферической крови и симптоматике основного заболевания, ставшего причиной механического гемолиза.

Реже встречается в клинической практике гемолитическая анемия, обусловленная воздействием свинца, при отравлении кислотами, ядами змей или дефицитом витамина Е, а также внутриклеточными паразитами. Гемолитическая анемия развивается, например, после укуса змеи, случайного или намеренного (суицид) приема уксусной кислоты, при контакте с парами свинца, на фоне малярии. Анемия носит нормоцитарный, нормохромный, регенераторный характер; в сыворотке крови повышено содержание свободной фракции билирубина и железа.

Гемолитико-уремический синдром (болезнь Мошковича, синдром Гассера) может осложнять течение аутоиммунных гемолитических анемий. Заболевание аутоиммунной природы характеризуется гемолитической анемией, тромбоцитопенией, поражением почек. Отмечаются диссеминированное поражение сосудов и капилляров с вовлечением практически всех органов и систем, выраженные изменения со стороны коагулограммы, характерные для ДВС-синдрома.

Симптомы

При гемолитической анемии симптомы ярко выражены и выглядят следующим образом:

- кожа и слизистые оболочки рта и глаз приобретают бледный или желтушный цвет (в результате наличия продуктов распада кровяных телец в организме);

- сердцебиение учащается;

- наблюдается общая слабость в организме, быстрая утомляемость, одышка;

- увеличивается печень и селезенка;

- повышается уровень билирубина и развивается желтуха (кожный покров, белки глаз, слюна и слезная жидкость приобретает лимонный цвет);

- повышается температура тела, появляются приступы головокружений;

- иногда наблюдаются расстройство сознания и мышечные судороги;

- характерным симптомом является повышение густоты крови, вследствие чего наблюдается плохая циркуляция крови, насыщение кислородом происходит слабо, образуются тромбы, нарушается кровоснабжение внутренних органов.

3.Симптомы и диагностика

Аутоиммунный лизис эритроцитов может внезапно начаться и так же внезапно, без какого-либо вмешательства, закончиться. В других случаях заболевание развивается исподволь и длительное время протекает бессимптомно.

Встречается и неуклонно прогрессирующее течение, – например, с повышенной чувствительностью пациента к холоду.

Наиболее типичными симптомами аутоиммунной гемолитической анемии выступают «беспричинная» (на самом деле вызванная тканевой гипоксией) утомляемость, слабость, сердцебиение, одышка, дискомфортное ощущение тяжести в левом подреберье (имеет место спленомегалия, преимущественное уничтожение эритроцитов происходит именно в селезенке).

Иногда отмечаются боли в сердце и/или пояснице, тошнота и частая рвота. При более выраженной патологии наблюдается желтушность. Некоторые патогенетически разные типы заболевания приводят к «синдрому черной мочи», в клинике других формируется ангиоспастическое реагирование на холод и развивается вторичный синдром Рейно, холодовая крапивница или, при наиболее тяжелых нарушениях тканевой трофики в конечностях, – акрогангрена.

Подозрение на гемолитическую анемию возникает, как правило, при наличии соответствующей клиники и жалоб, а также характерного анамнеза (факторы риска см. выше). Однако окончательный диагноз устанавливается и подтверждается тщательным, чаще всего многократным лабораторным исследованием крови (прямая и непрямая пробы Кумбса, общеклинический, биохимический анализ и т.д.).

О нашей клинике м. Чистые пруды Страница Мединтерком!

Диагностика

Для определения гемолитической анемии диагностика проводится следующим образом:

- проводится анализ жалоб: как давно наблюдаются такие симптомы как слабость, общее недомогание организма. Какой цвет у кожного покрова (желтушность указывает на наличие анемии)? Какого цвета слизистая глазных белков, нет ли потемнения мочи;

- проводится анализ анамнеза заболевания: не наблюдалось ли данное заболевание у кого-то из родственников, не подвергался ли организм влиянию химических средств, нет ли заболеваний крови или иммунной системы;

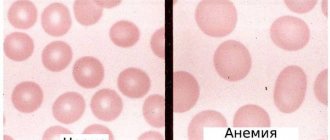

- клинический анализ крови – для определения уровня гемоглобина и эритроцитов в крови;

Анемия — симптомы и лечение

Лечение в первую очередь должно быть направлено на выявление и устранение первопричины, поэтому терапия анемий длится долго, зачастую сопровождается несколькими врачами-специалистами.

Показание к лечению

Показание для медикаментозного лечения — это снижение уровня гемоглобина менее 120 г/л у женщин и ниже 130 г/л у мужчин.

В основном лечение подразумевает восстановление запасов гемоглобина, увеличение количества эритроцитов, нормализацию гематокрита. Основным эффективным методом лечения железодефицитных анемий является применение препаратов железа внутрь или парентерально (внутривенно или внутримышечно)

Чтобы восстановить уровень гемоглобина у больного железодефицитной анемией нужно, чтобы доза двухвалентного железа в сутки (эффективно всасывается только оно) составляла 100-300 мг, учитывая истощённые запасы железа (около 1,5 г).

| Название препарата | Компоненты, входящие в состав препарата | Дозировка Fe, мг | Лекарственная форма выпуска | Суточная доза, г |

| Конферон | Янтарная кислота | 50 | Таблетки | 3-4 |

| Хеферол | Фумаровая кислота | 100 | Капсулы | 1-2 |

| Гемофер пролонгатум | Сульфат железа | 105 | Драже | 1-2 |

| Ферроградумет | Пластическая матрица – градумент | 105 | Таблетки | 1-2 |

| Актиферрин | Д, L-серин | 113,8 34,8 | Капсулы Сироп | 1-2 1 чайная ложка на 12 кг массы тела |

| Ферроплекс | Аскорбиновая кислота | 10 | Драже | 8-10 |

| Сорбифер Дурулес | Железа сульфат + Аскорбиновая кислота | 100 | Таблетки | 1-2 |

| Тардиферон | Железа сульфат +мукопротеаза | 80 | Таблетки | 1-2 |

| Фенюльс | Аскорбиновая кислота, никотинамид, витамины группы В | 50 | Капсулы | |

| Ировит | То же + аскорбиновая кислота, цианкобаламин, L-лизин | 100 | Капсулы | 1-2 |

| Иррадиан | Аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, цианкобаламин, L-цистеин, Д-фруктоза, дрожжи | 100 | Драже | 1-2 |

Эффективнее назначать препараты с более высоким содержанием двухвалентного железа, их нужно принимать перорально (через рот) 1-2 раза в сутки. Для больных это самый удобный подход, следовательно, увеличивается их приверженность к терапии. В состав многих лекарственных форм железа входит аскорбиновая и янтарная кислоты, фруктоза, цистеин и др., они помогают наилучшему всасыванию железа в желудочно-кишечном тракте. Препараты железа лучше всего переносятся, если принимать их с пищей.

Лечение железодефицитной анемии парентеральными формами препаратов железа

Существуют чёткие показания для такой терапии:

- при нарушенном всасывании из кишечника (синдром недостаточности всасывания, резекция тонкой кишки, энтериты и др.);

- обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит;

- плохая переносимость железосодержащих препаратов при приёме внутрь;

- при необходимости быстрого восполнения запасов железа в организме.

С целью парентерального введения используют препараты железа, такие как «Феринжект» (вутривенно) «Эктофер» (внутримышечно), «Фербитол» (внутримышечно), «Феррум Лек» (внутримышечно, внутривенно), «Ферковен»(внутривенно) [2].

Относительно лечения послеродовой анемии нет чётких выводов о методах. Согласно исследованиям, пероральный приём железа не имеет существенного преимущества по сравнению с внутривенным введением железа или плацебо. Однако пероральное употребление железа не приводит к развитию опасных для жизни аллергических реакций, как внутривенное введение железа. Клиническое значение переливания крови остаётся неопределённым, в частности из-за имеющихся рисков. Этот метод можно использовать при лечении послеродовой анемии в случае острого или сильного кровотечения во время родов. Однако он не рекомендуется после небольших и умеренных кровотечений у стабильных пациентов с лёгкой или бессимптомной анемией. В любом случае необходимо оценить степень тяжести анемии и рассмотреть применение диеты, богатой железом, в качестве метода профилактики и дополнения к лечению [7].

Железодефицитная анемия — самый распространённый тип анемии. Однако лечение других типов малокровия отличается от лечения ЖДА. При других разновидностях анемии для нормализации показателей крови необходимо, например, восполнять запасы витамина В12, фолиевой кислоты, контролировать сопутствующие хронические заболевания и другие факторы, которые явились первопричиной анемии. Для этого необходимо своевременное обращение к врачу, который займётся диагностикой и определением тактики ведения.

Как улучшить лечение. Диета

В пищевой рацион при всех видах анемий следует добавить употребление продуктов с высоким содержанием железа: свиная и говяжья печень, телятина, говядина, гречневая крупа, зеленые яблоки, гранаты, грибы, капуста, фасоль и другие бобовые, горький шоколад и др.

Питаться нужно 4-6 раз в день. Для нормального переваривания еда должна быть комнатной температуры, слишком холодная или слишком горячая пища раздражают слизистую желудка, что препятствуют всасыванию полезных элементов. Количество выпитой воды в день — 30 мл на 1 кг веса, включая чай, сок, суп и т. д. Категорически запрещёно принимать алкоголь и курить. Алкоголь не только негативно сказывается на здоровье ЖКТ, но и вымывает полезные компоненты с мочой, что вредно даже для здоровых людей. Курение повышает кислотность желудка, что может спровоцировать развитие гастрита или язвы. В этом случае нарушится всасывание полезных микроэлементов.

При железодефицитной анемии необходимо включить ферментированные продукты питания (кефир, квас, квашеная капуста и др.). Кислота, содержащаяся в таких продуктах, легко вступает в контакт с железом и не даёт образоваться плохо всасывающимся фитатам железа, вследствие чего улучшается проникновение железа в энтероциты (клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кишечника). Образование фитатов железа также уменьшается, если растительные продукты измельчить или подвергнуть термической обработке [10].

Ежедневные курсовые добавки железа у менструирующих женщин являются эффективной клинической стратегией здравоохранения для облегчения анемии и устранения дефицита железа, а также для увеличения запасов гемоглобина и железа. Ежедневное добавление железа также улучшает физическую работоспособность у женщин. Кроме того, имеются данные о том, что добавление железа снижает усталость [8].

Беременным женщинам рекомендуются ежедневные пероральные добавки железа и фолиевой кислоты: 30-60 мг элементарного железа и 400 мкг (0,4 мг) фолиевой кислоты для предотвращения малокровия, послеродового сепсиса, преждевременных родов и низкого веса ребёнка при рождении [9].

Противопоказания при анемии

При анемии противопоказаны жёсткие диеты, рацион питания должен включать продукты с высоким содержанием железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Также развитие анемии возможно на фоне приёма некоторых лекарств (противоопухолевые, ряд антибактериальных, противопротозойных, противовирусных, противовоспалительных, противоревматических, противоэпилептических и антипсихотических препаратов). Поэтому приём данной группы лекарств при анемии должен проходить под контролем специалиста.

Можно ли лечить анемию народными средствами

На сегодняшний день эффективных народных средств лечения анемии не существует, потому что коррекция дефицита железа не может быть достигнута только изменением питания или использованием каких-либо трав, отваров и соков. Причина этого состоит в том, что усвоение железа из пищи ограничено (не более 3-5 % из растительной пищи), а в лекарственных препаратах оно содержится в большей концентрации.

Лечение

При гемолитической анемии лечение проводится при помощи следующих методов:

- назначаются медикаментозные препараты, такие как глюкокортикостероиды, которые снимают воспаление и иммунодепрессанты (назначают в случае сбоя в иммунной системе, для подавления аутоиммунных реакций);

- если в основе заболевания лежит недостаток ферментов в красных кровяных клетках, то недостающие ферменты назначают принимать медикаментозно;

- если болезнь возникла из-за разрушения эритроцитов в селезенке, то назначается хирургическое удаление селезенки – спленэктомия;

- плазмоферез – процедура, в основе которой лежит удаление из крови плазмы, в которой содержатся токсические вещества и продукты распада обмена веществ;

- переливание очищенных донорских эритроцитов. Очищение подразумевает удаление чужеродного белка с поверхности красных кровяных клеток;

- пересадка костного мозга.

Наследственные гемолитические анемии, обусловленные нарушением активности ферментов эритроцитов

Дифференциальная диагностика ферментодефицитных гемолитических анемий с различными заболеваниями зависит от клинических признаков болезни. Первый этап диагностики — это уточнение природы гипербилирубинемии, связанной с увеличением свободного, непрямого билирубина; ферментодефицитную анемию необходимо дифференцировать от болезни Жильбера и легкой формы хронического гепатита.

Для гемолитической анемии характерны увеличение селезенки, раздражение красного ростка костного мозга, ретикулоцитоз, изменение морфологии эритроцитов, иногда снижение уровня гемоглобина, укорочение продолжительности жизни эритроцитов. При болезни Жильбера признаков повышенного разрушения эритроцитов и нарушения функции печени нет.

Сравнительная диагностика наследственных гемолитических анемий и хронического гепатита вызывает значительные трудности. Хотя при гепатитах чаще повышен как прямой, так и непрямой билирубин, в ряде случаев хронического или не полностью разрешившегося острого гепатита билирубин повышен главным образом за счет непрямого. Дифференциально-диагностические трудности возрастают тогда, когда при гепатите увеличена селезенка, особенно если хронический гепатит сопровождается аутоиммунной гемолитической анемией.

Исследование функционального состояния печени, а при необходимости и исследование печени помогают установить точный диагноз.

Следует различать наследственные дизэритропоэтическую и гемологическую анемии. Дизэритропоэтическую анемию сопровождают гипербилирубинемия за счет увеличения непрямой фракции, увеличение селезенки и в отличие от гемолитических анемий нормальный уровень ретикулоцитов. В костном мозге при этом обнаруживаются резкое преобладание клеток красного ряда и большое количество двуядерных эритрокариоцитов.

Второй этап диагностики — это дифференцировка различных видов гемолитической анемии. Для исключения гемолитических анемий, обусловленных мембранным дефектом эритроцитов (микросфероцитоз, эллиптоцитоз, стоматоцитоз, акантоцитоз), необходимо исследование морфологии эритроцитов.

Для постановки правильного диагноза врачу в большей степени помогает изучение типа наследования болезни. Следует отметить, что формы гемолитической анемии, обусловленные дефектом белков мембраны, например микросфероцитоз, стоматоцитоз, передаются по доминантному типу, а большинство ферментодефицитных гемолитических анемий — рецессивно.

Наследование дефицита фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы сцеплено с X-хромосомой, поэтому болеют этой формой наследственной патологии в основном мужчины. При дифференциальной диагностике с гемоглобинопатиями следует иметь в виду, что эти формы анемии наследуются кодоминантно и при гемоглобинопатиях, связанных с носительством нестабильных гемоглобинов, болезнь клинически проявляется у гетерозиготных носителей и, следовательно, передается из поколения в поколение.

Достаточно трудно врачу установить точный диагноз при наследственных гемолитических анемиях, характеризующихся дефицитом активности ферментов, и аутоиммунной гемолитической анемии. При ферментодефицитных гемолитических анемиях не всегда удается выявить другого члена семьи, страдающего данным наследственным заболеванием.

Самым главным критерием болезни является лабораторное обнаружение ферментного дефекта эритроцитов. Существуют экспресс-методы для выявления дефицита активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. При выявлении дефицита экспресс-методом необходима количественная проверка активности для подтверждения диагноза.

Профилактика

В случае наследственной предрасположенности необходимо проконсультироваться у врача-генетика на стадии планирования беременности и заранее определить резус-фактор крови. Рекомендуется принимать меры по укреплению иммунной системы, а именно:

- правильное дробное питание;

- отказ от вредных привычек;

- соблюдение режима сна;

- пребывание на свежем воздухе;

- употребление витаминов в осенне-зимний период.

При обнаружении любого из этих симптомов необходимо проконсультироваться с врачом — гематологом. Он поможет подобрать схему лечения, исходя из особенностей вашего организма. На нашем портале также доступен широкий выбор препаратов. Вы можете максимально быстро найти нужный препарат в разделе «Аптека».