Геморрагический шок (ГШ) — это критическое состояние организма, связанное с острой кровопотерей, в результате чего возникает кризис макро-и микроциркуляции, синдром полиорганной и полисистемной недостаточности. С патофизиологической точки зрения — это кризис микроциркуляции, его неспособность обеспечить адекватный тканевой обмен, удовлетворить потребность тканей в кислороде, энергетических продуктах, удалить токсичные продукты обмена.

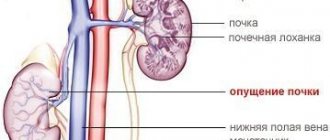

Организм здорового человека кровопотерю до 20% ОЦК (примерно 1000 мл) может восстановить за счет аутогемодилюции и перераспределению крови в сосудистом русле. При кровопотере более 20-25% эти механизмы могут ликвидировать дефицит ОЦК. При массивной кровопотере стойкая вазоконстрикция остается ведущей «защитной» реакцией организма, в связи с чем поддерживается нормальный или близкий к нему артериальное давление, осуществляется кровоснабжение мозга и сердца (централизация кровообращения), но за счет ослабления кровотока в мышцах внутренних органов, в том числе в почках, легких, печени.

Долговременная устойчивая вазоконстрикция, как защитная реакция организма сначала, в течение некоторого времени поддерживает в определенных пределах артериальное давление, в дальнейшем, при прогрессировании шока и при отсутствии адекватной терапии, способствует последовательному развитию тяжелых нарушений микроциркуляции, формированию «шоковых» органов и развитию острой почечной недостаточности и других патологических состояний.

Тяжесть и скорость нарушений при ГШ зависит от длительности артериальной гипотонии, восходящего состояния органов и систем. При восходящей гиповолемии кратковременная гипоксия в родах ведет к шоку, так как является пусковым механизмом нарушения гемостаза.

Клиническая характеристика геморрагического синдрома

| I.Гематомный тип (нарушение внутреннего пути свертывания коагуляционного гемостаза) | II.Петехиально-пятнистый (микроциркуляторный) тип (нарушение тромбоцитаного звена гемостаза, внешнего пути свертывания коагуляционного гемостаза) | III.Смешанный (синячково-гематомный) тип (сочетанное нарушение и тромбоцитарного и коагуляционного звена гемостаза) | IV.Васкулитно-пурпурный тип (патология микрососудистого русла) | V.Ангиоматозный тип (локальная сосудистая патология) |

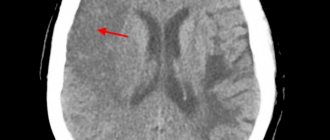

Операция при гемморагическом инсульте

Вторым этапом лечебного процесса выступает нейрохирургическое вмешательство. Его целью является удаление жизнеугрожающей гематомы для повышения выживаемости и достижения максимально возможного удовлетворительного функционального исхода. Чем скорее проведут операцию, тем лучших прогнозов можно будет ожидать. Однако ранняя операция, как правило, предполагает выполнение хирургических манипуляций не раньше чем через 7-12 часов после инсульта. В ультра-раннем периоде она может привести к повторным кровотечениям.

В какой срок разумнее приступить к удалению сгустков крови, решается сугубо компетентными нейрохирургами. Отмечено, что к положительному эффекту могут приводить и операции, совершенные даже спустя 2-3 недели (включительно) после состоявшегося ГИ. Так что вопрос, когда прооперировать пациента, полностью берется под ответственность врача. Рассмотрим основополагающие методы операций, широко применяемые при геморрагических инсультах.

- Открытая декомпрессивная краниотомия показана при средних и крупных подкорковых, а также больших путаментальных и мозжечковых кровоизлияниях. К ней обращаются и при выраженном смещении и нарастающем отеке мозгового компонента, ухудшении неврологического статуса больного. Открытая операция выполняется под полной общей анестезией с применением микрохирургической оптики. Извлечение скопившегося сгустка реализуется через классический трепанационный доступ. Далее делается экономная энцефалотомия, затем патологический компонент отсасывается специальным прибором. Плотные скопления удаляются окончатым пинцетом. В конце операционное поле досконально промывается раствором хлорида натрия, выполняется тщательный гемостаз посредством коагуляции и антигеморрагических средств.

- Пункционно-аспирационная процедура рекомендуется при небольших геморрагиях таламического, путаментального, мозжечкового расположения. Способ заключается в создании маленького отверстия в черепной коробке, пункции гематомы с последующим освобождением мозга от ее жидкой массы посредством аспирации. Такая технология может быть реализована одним из двух миниинвазивных приемов: по принципу стереотаксической или нейроэндоскопической аспирации. Иногда их целесообразно сочетать с локальным фибринолизом. Фибринолиз подразумевает установку дренажа после пункции и аспирации в полость гематомы. Через дренаж в течение нескольких дней вводят фибринолитики для активации растворения (разжижжения) кровяного сгустка и выведения лизированных элементов крови.

Функции аппарата ЦНС, к сожалению, после геморрагических инсультов полностью восстановить невозможно. Но в любом случае, в интересах больного будет обращение в клинику, где работают врачи международного уровня по диагностике и хирургическому лечению внутримозговых поражений. Только так можно рассчитывать на организацию адекватного и безопасного хирургического обеспечения. Следовательно, минимизацию осложнений, более продуктивные результаты в восстановлении качества жизни.

Акцентируем, что идеальное исполнение операции в правильные сроки в 2-4 раза повышает процент выживаемости. Грамотный послеоперационный уход сокращает вероятность рецидива. Нельзя не предупредить, что повторный инсульт с кровоизлиянием у 99,99% пациентов приводит к летальному исходу.

В качестве рекомендации считаем важным сказать, что в уровне развития сферы нейрохирургии мозга на территории Европы Чехия показывает хорошие результаты. Чешские медцентры славятся безупречной репутацией и отличными показателями благополучного восстановления даже самых тяжелых пациентов. И это не все: в Чехии минимальные цены на нейрохирургическую помощь и одна из лучших послеоперационная реабилитация. Выбор медучреждения для прохождения оперативного вмешательства, безусловно, остается за пациентом и его родственниками.

Симптомы геморрагического синдрома

Характер и локализация кожных высыпаний при геморрагическом синдроме определяют симптоматику данной патологии.

Основной симптом – длительные кровотечения, возникающие как следствие травмы или изнуряющей физической нагрузки, сильного перенапряжения, переохлаждения или перегревания, которые могут также происходить самопроизвольно.

В каждом пятом случае патологии наблюдается сыпь различного характера, могут появляться как мелкие петехии, так и крупные гематомы некротических форм, возможно возникновение ангиэктазий.

Геморрагический синдром может стать следствием приема лекарственных препаратов, которые влияют на естественные процессы тромбоцитов и понижают свертываемость крови. Кроме того, у пациентов, страдающих болезнью Верльгофа, гемофилией и дефицитом протромбина также может наблюдаться данная патология.

Что это за болезнь

Это заболевание носит инфекционно-аллергическую природу: основной причиной геморрагического васкулита служит присутствие в крови больных иммунных комплексов и активных компонентов защитной системы протеолитических ферментов. Иммунные комплексы накапливаются в кровотоке, а при чрезмерном количестве антигенов либо недостатке антител происходит отложение белковых образований на эндотелий стенки микрососудов. Факторами, способствующими развитию болезни, являются:

- бактериальные и вирусные респираторные инфекции, перенесенные за 2-4 недели до начала болезни, на которые приходится до 60-80% всех случаев заболевания;

- очаги хронической инфекции (синусит, тонзиллит, кариес и т. д.);

- некоторые лекарственные препараты, преимущественно антибиотического действия;

- потенциально аллергенные продукты (клубника, цитрусовые, шоколад, яйца и т.д.);

- введение вакцины или сыворотки;

- переохлаждение и сырость либо долгое пребывание на солнце.

Существуют данные о наличии наследственной предрасположенности к заболеванию. В некоторых случаях невозможно выяснить, какой именно фактор послужил «спусковым крючком» для организма больного.

Разновидности геморрагического синдрома

Нарушение внутреннего пути свертывания коагуляционного гемостаза (гематомный тип кровоточивости)

Врожденная и приобретенная афибриногенемия

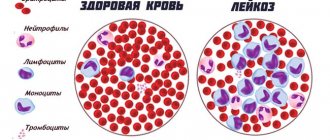

Дефициты различных типов факторов свертывания крови вызывают разные виды заболеваний под названием гемофилия, а также другие расстройства, не относящиеся к определенному типу.

Подробнее

Нарушение тромбоцитарного звена гемостаза, внешнего пути свертывания коагуляционного гемостаза (петехиально-пятнистый тип кровоточивости)

Нарушение тромбоцитарного звена гемостаза:

Нарушение плазменного звена гемостаза

Тромбоцитопения

Состояние, характеризующееся снижением количества тромбоцитов ниже 150•109/л, что сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений.

Подробнее

Тромбоцитопатия

Заболевание, характеризующееся повышенной кровоточивостью за счет нарушения функций тромбоцитов (кровяных пластинок, обеспечивающих начальный этап свертывания крови) при их нормальном количестве.

Подробнее

Дефицит факторов II,V,VII,XI

Заболевания, связанные с нарушением коагуляции, при этих заболеваниях возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства.

Подробнее

Cочетанное нарушение тромбоцитарного и коагуляционного звена гемостаза (смешанный (синячково-гематомный) тип кровоточивости)

Этиология:

- Болезнь Виллебранда (коагулопатия – нарушение функции VIII фактора, тромбоцитопатия – нарушение агрегации тробмоцитов)

- ДВС-синдром (коагулопатия потребления – снижение всех факторов свертывания, гипофибриногенемия, активация истощение фибринолиза, тромбоцитопения, тромбоцитопатия потребления)

Геморрагический синдром:

- Петехиальная сыпь, экхимозы, кровотечения из слизистых (носовые, десневые), послеоперационные, послеродовые кровотечения.

Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание

Нарушенная свёртываемость крови по причине массивного освобождения из тканей тромбопластических веществ.

Подробнее

Болезнь Виллебранда

Наследственное заболевание крови, характеризующееся возникновением эпизодических спонтанных кровотечений, которые схожи с кровотечениями при гемофилии.

Подробнее

Патология микрососудистого русла (васкулитно-пурпурный тип кровоточивости)

Кровоточивость петехиальная с эксудативно-воспалительными явлениями, очагами некроза, гематурия, артралгия, кровоточивость слизистых.

Васкулиты:

- инфекционные, имунные;

- системные;

- геморрагический васкулит (болезнь Шонлейн — Геноха).

Геморрагический васкулит

Системное асептическое воспаление сосудов микроциркуляторного русла с преимущественным поражением кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта и почечных клубочков.

Подробнее

Ангиоматозные кровотечения

Ангиоматозные кровотечения

Одна из форм наследственной болезни сосудов, отличающаяся склонностью к кровоточивости слизистых.

Подробнее

Типичная локализация кровоизлияний

Наиболее часто, а это порядка в 55% случаев, геморрагии происходят в путаментальной зоне. Путаментальное кровотечение образуется вследствие разрыва дегенерированных лентикулостриарных артерий, из-за чего кровь попадает в скорлупу мозга. Виновником патогенеза с такой локализацией обычно становится длительно существующая гипертония. В ряде случаев кровотечения путамента прорываются в желудочковую систему, что чревато тампонадой ЖС и острым окклюзионно-гидроцефальным кризом.

Следующей по распространенности локализацией является субкортикальная область (подкорковая). Субкортикальные ГИ наблюдаются в 17%-18% случаев. Как правило, ведущими источниками такого кровоизлияния являются разорвавшиеся АВМ и аневризмы на фоне повышенного давления. Подкорковые зоны, вовлеченные в геморрагический процесс, – лобная, теменная, затылочная или височная доля.

Третье по встречаемости место, где в 14%-15% случаев определяют геморрагию мозга, – это зрительный бугор, или таламус. Таламические геморрагии наступают по причине выхода крови из кровеносного сосуда вертебробазиллярного бассейна. Патогенез может быть связан с любым этиологическим фактором, однако, как всегда, достоверно чаще отмечена причастность гипертензивного синдрома.

На четвертом месте (7%) по частоте развития встречаются мостовые ГИ. Они концентрируются в задней части ствола мозга, то есть в варолиевом мосту. Через мост осуществляется связь коры с мозжечком, спинным мозгом и другими главнейшими элементами ЦНС. Этот отдел включает центры контроля над дыханием и сердцебиением. Поэтому мост – самая опасная локализация кровоизлияния, практически несопоставимая с жизнью.

Диагностика геморрагического синдрома

Вовремя установленный диагноз поможет специалисту назначить эффективное лечение, а вам – сделать свои сосуды здоровыми раз и навсегда. Подтвердить или опровергнуть диагноз можно, сдав ряд лабораторных анализов, направленных на получение детальной информации о состоянии крови. Также понадобится провести коагуляционные тесты, во время спорных ситуаций врач-диагност может взять стернальную пункцию для углубленной диагностики.

После получения полной картины заболевания, определения ее стадии, причин и степени тяжести геморрагического синдрома, будет назначено лечение.

Лечение геморрагического синдрома

Основой выбора метода лечения геморрагического синдрома является определение причины заболевания, однако существуют следующие ключевые принципы:

- Вне зависимости от причины, пациенту оказывается неотложная медицинская помощь, которая остановит кровотечение. Для этого применяют викасол, хлорид кальция, витамин С, а также раствор тромбопластина.

- В случае возникновения патологии на фоне приема сильнодействующих лекарственных препаратов, их отмена является обязательной.

- Местная терапия геморрагий осуществляется с помощью сухого тромбина, гомеостатических губок, аминометилбензойной кислоты (Амбен).

- При обильных кровопотерях может быть необходима трансфузия крови или ее фракций, предпочтительно напрямую от донора.

- Также при геморрагическом синдроме различной этиологии применяются препараты серотонина, например, Динатон.

Профилактика геморрагического синдрома

Важнейшей и основополагающей частью предупреждения геморрагического синдрома является полное медицинское обследование для своевременного установления и устранения его возможных причин.

Новорожденным недоношенным детям необходимо введение подкожно витамина К и прикладывание ребенка к груди как можно скорее после рождения.

Диетическое питание пациентов, склонных в данной патологии, должно быть основано на усиленном потреблении витамина К, а также белков, овощей и фруктов. Кроме того, таким людям необходимо избегать физической активности, приводящей к возникновению травм и ранений.

Так же вас может заинтересовать

Острая кишечная непроходимость

Патологическое состояние, которое характеризуется нарушением прохождения содержимого желудочно-кишечного тракта по направлению от желудка к заднему проходу

Подробнее

Парез кишечника

Парез кишечника – состояние, сопровождающее многие тяжелые заболевания и характеризующееся постепенным уменьшением тонуса кишечной стенки и параличом мускулатуры кишечника

Подробнее

Медицинская помощь в стационаре

Все больные на раннем этапе получают интенсивную терапевтическую помощь в нейрореанимационном стационаре. Первоначальные лечебные мероприятия направлены на:

- нормализацию микроциркуляции, гемореологических нарушений;

- купирование мозгового отека, лечение обструктивной гидроцефалии;

- коррекцию кровяного давления, температуры тела;

- функциональную регуляцию сердечно-сосудистой системы;

- поддержание водно-электролитного баланса;

- предупреждение возможных судорог;

- профилактику внечерепных последствий воспалительной и трофической природы (пневмонии, эмболии, отека легких, пиелонефрита, кахексии, ДВС-синдрома, эндокардита, пролежней, мышечной атрофии и др.);

- проведение респираторной поддержки (если больной в ней нуждается);

- устранение внутричерепной гипертензии при ГИ с дислокацией.