Данная форма заболевания является наиболее распространенной и встречается у 80–90 % диабетиков. Сахарный диабет 2 типа возникает вследствие инсулинорезистентности — уменьшения чувствительности клеток тела к инсулину, вырабатываемому поджелудочной железой. Факторами риска как у взрослых, так и у детей являются избыточный вес и ожирение, недостаток физической активности, нерациональное питание и наследственность.

Причины сахарного диабета 2 типа:

- генетическая предрасположенность (если заболевание обнаружено у родителей, то риск его развития у ребенка составляет 40 %);

- неправильное питание (несбалансированная диета приводит к нарушению обмена углеводов в организме);

- избыточная масса тела (ожирение по висцеральному типу, когда жир откладывается в области талии и вокруг органов брюшной полости);

- гиподинамия (сидячая работа, ограничение подвижности из-за соматических заболеваний);

- артериальная гипертензия;

- воспалительные заболевания поджелудочной железы.

Симптоматика сахарного диабета 2 типа

Признаками заболевания считаются:

- постоянная жажда;

- сильный зуд кожи и слизистых;

- увеличение массы тела;

- частое мочеиспускание;

- сонливость, повышенная утомляемость;

- медленное заживление ран;

- онемение конечностей;

- судорог икроножных мышц;

- постоянное чувство голода;

- проблемы со зрением.

Чаще всего заболевание обнаруживается у людей после 40 лет, страдающих ожирением.

Стадии развития сахарного диабета 2 типа:

- Легкая. Симптоматика практически не выражена, в лабораторных анализах мочи и крови могут быть незначительные отклонения.

- Средней тяжести. Помимо настораживающих данных анализов, присутствуют выраженные симптомы.

- Тяжелая. Резкое ухудшение состояния больного с развитием осложнений.

Опасность сахарного диабета 2 типа обусловлена риском развития метаболического синдрома на фоне повышенной концентрации глюкозы в крови. Этот синдром объединяет в себе такие заболевания, как артериальная гипертензия, ИБС, диспротеинемия, ожирение.

Среди последствий сахарного диабета 2 типа выделяют:

- гиперосмолярную кому;

- молочнокислый ацидоз;

- гипогликемию;

- диабетическую нефропатию;

- инфаркт миокарда;

- инсульт;

- диабетическую офтальмопатию;

- деформацию или отмирание тканей кожи на стопах;

- выкидыши и врожденные пороки развития у плода.

Результаты

Систематический литературный обзор

- По результатам литературного обзора были отобраны 27 публикаций, охватывающих 26 исследований, в которых применялась трёхкомпонентная терапия СД 2 типа.

- 9 исследований (10 публикаций) были исключены из сетевого мета-анализа, так как в них проводилось сравнение различных препаратов, относящихся к одним фармакологическим группам, например, эффект от лечения МЕТ + ПСМ + инсулин сопоставлялся с эффектом применения такой же комбинации.

- 1 исследование было исключено, так как в нём отсутствовала группа пациентов, принимающих препараты сравнения.

- Большая часть остальных исследований проводилась на протяжении от 24 до 26 недель ( 11 из 17 исследований).

- Только 5 длились на протяжении года, или дольше.

- Из 17 исследований, которые были включены в сетевой мета-анализ, в 3 имелся высокий риск получения систематической ошибки. В 9 из них он был определён как неясный, а в 5 исследованиях — как низкий.

- Только 2 исследования не субсидировались.

- В основном, ключевые характеристики трёхкомпонентной терапии отличаются, в результате чего их сопоставимость может быть ограничена.

- Участники исследований отбирались с 2002 по 2011 год. Большая часть испытаний проводилась в соответствии с международными стандартами.

Основные характеристики исследований:

- Участники — взрослые пациенты с показателями гликированного гемоглобина от 7%

- В каждом исследовании наибольший интерес представляло стандартное отклонение HbA1c в основной группе по сравнению с контрольной.

- Мощность исследований определялись путём анализа этой переменной, однако Rosenstock и соавторы не рассчитывали необходимый размер выборки.

Исходные характеристики:

- В основном, исходные характеристики для совокупности исследований, в которых проводилось трёхкомпонентное лечение, были одинаковыми, однако существовала некоторая вариабельность параметров, которая могла привести к гетерогенности между исследованиями и схемами лечения в пределах сетевого мета-анализа.

- В таких исследованиях последующий потенциальный эффект модификаторов изменялся в зависимости от схемы лечения;

- Исходный уровень гликированного гемоглобина колебался в пределах от 8,1% до 10,3%.

- Длительность СД 2 типа варьировалась от 5 до 10 лет.

- Индекс массы тела- от 27 до 35 кг/м2.

- Вторым по значимости результатом в большинстве исследований являлась гипогликемия. Частота её выявления в разных исследованиях отличается.

Результаты эффективности терапии:

- В большинстве исследований отображены 2 показателя эффективности терапии: изменение уровня гликированного гемоглобина и изменение массы тела.

- Для включения в сетевой мета-анализ были отобраны 17 РКИ, содержащих данные об уровне гликированного гемоглобина через 6 месяцев после начала лечения ( N = 9, 144).

- Параметром для отбора 16 РКИ для сетевого мета-анализа послужило изменение массы тела испытуемых по прошествии 6 месяцев от начала лечения (N=8,341).

- Сетевые модели тестировались на согласованность данных.

- При прямом и косвенном сравнении результатов различия обоих параметров: HbA1c (p=0,996) и масса тела (p=0,431)- не были выявлены.

Сравнение эффективности трёхкомпонентной и двухкомпонентной терапии:

Представители всех классов препаратов, включённых в сетевой мета-анализ, в комбинации с базисной терапией обеспечили более существенное и клинически значимое (> 0,3%, >3,3 ммоль/ моль) снижение гликированного гемоглобина по сравнению с двухкомпонетной терапией, включающей в себя только МЕТ + ПСМ.

- Единственным исключением является трёхкомпонентная схема: МЕТ + ТЗД + ДПП- 4-и,- в результате применения которой не было выявлено существенных различий по сравнению с результатами применения базисной терапии.

- По результатам исследований, при приёме комбинаций МЕТ+ТЗД и ПСМ+ ДПП-4-с любыми препаратами сравнения статистически значимая разница в изменении уровня гликированного гемоглобина не была получена.

- Только применение SGLT2-и и агонистов рецепторов ГПП-1 (в комбинации с МЕТ + ПСМ) привело к значительному снижению массы тела по сравнению с двухкомпонентной базисной терапией (стандартное отклонение: −1.76 кг; 95% ДИ: от −2.74 до −0.78 кг и стандартное отклонение: −1.55 кг; 95% ДИ: от −2.34 до −0.74 кг, соответственно)

Результаты применения двухкомпонентной схемы лечения, включающей ПСМ + ДПП-4-и (стандартное отклонение −2.89 кг; 95% ДИ: от −4.20 до −1.59 кг и стандартное отклонение: −2.60 кг; 95% ДИ: от −3.79 до −1.42 кг соответственно); и результаты применения двухкомпонентной терапии МЕТ + ТЗД (стандартное отклонение: −1.833 кг; 95% ДИ: от −3.36 до −0.30 кг и стандартное отклонение: −1.59 кг; 95% ДИ: от −2.95 до −0.22 кг, соответственно).

На фоне применения трёхкомпонентных схем лечения МЕТ+ ПСМ + ТЗД (стандартное отклонение: 3.5 кг; 95% ДИ: 2.3 — 4.6 кг) и МЕТ + ПСМ + инсулин (стандартное отклонение: 2.5 кг; 95% ДИ: от 1.5 до 3.4 кг), в отличие от базисной, наблюдалась значительная прибавка в массе тела.

Сравнение эффективности разных вариантов трёхкомпонетной терапии:

- При сравнении результатов применения разных схем трёхкомпонентной терапии не было выявлено существенной разницы в изменении показателя гликированного гемоглобина в каждой из групп сравнения.

- Только 2 комбинации сравнения продемонстрировали одинаковую эффективность: МЕТ + ПСМ + инсулин и МЕТ + ПСМ + агонист рецепторов ГПП-1 (стандартное отклонение: −0.01% (0.1 ммоль/моль), 95% ДИ: от −0.32 до 0.30% ( от −3.5 до 3.3 ммоль/моль).

- По результатам применения большинства трёхкомпонентных схем между ними были выявлены существенные различия в отношении изменения весового показателя.

- В результате применения комбинаций с МЕТ + ПСМ, ДПП-4- и, ТЗД и инсулином была отмечена статистически более существенная прибавка в весе по сравнению с результатами применения трёхкомпонентных схем: МЕТ + ПСМ + SGL2-и или МЕТ + ПСМ + агонист рецепторов ГПП-1.

- Применение схемы МЕТ + ПСМ + ТЗД привело к более значительному набору веса по сравнению с применением МЕТ + ТЗД + ДПП-4-и, а также МЕТ + ПСМ + ДПП-4-и.

Анализ вероятности возникновения побочных эффектов:

- Гипогликемия была единственным побочным эффектом, который регистрировался в большинстве исследований.

- 10 РКИ были отобраны для включения в сетевой мета-анализ именно по наличию этого критерия (N=4, 458).

- Данные о результатах применения трёхкомпонентной терапии: МЕТ + ПСМ + ингибитор натрий- глюкозного котранспортёра 2-го типа были доступны только в контрольный момент времени, спустя 12 месяцев от начала лечения. Данные о результатах лечения по прошествии 6 месяцев отсутствовали, в связи с чем этот вариант трёхкомпонентной терапии не был включён в сетевой мета-анализ.

- Случаи всех побочных эффектов в исследованиях, включая серьёзные и тяжёлую гипогликемию, не регистрировались систематически, и, по этой причине,сетевой мета-анализ частоты их возникновения не может быть представлен более подробно.

Сравнение вероятности возникновения побочных эффектов при применении трёхкомпонетной и двухкомпонентной схем терапии:

- Применение комбинаций МЕТ + ПСМ + ТЗД, МЕТ + ПСМ + ДПП-4-и и МЕТ + ПСМ + инсулин привело к увеличению отношения шансов развития гипогликемии (1.61; 95% ДИ [0.90–2.87]), в то время как при применении комбинации МЕТ + ПСМ + агонист рецепторов ГПП-1 не способствовало существенному увеличению ОШ по сравнению с базисной терапией.

Сравнение вероятности возникновения побочных эффектов при применении разных вариантов трёхкомпонентной терапии:

- В результате применения различных вариантов трёхкомпонетной терапии не было выявлено существенной разницы в отношении шансов развития гипогликемии. Однако, в результате применения трёхкомпонентной схемы МЕТ + ПСМ + агонист рецепторов ГПП-1 отношение шансов развития гипогликемии уменьшилось по сравнению с таковыми при применении схемы МЕТ + ПСМ + инсулин (ОШ 0, 44; 95%, ДИ [0.25-0.76]

Сетевые модели были проверены на соответствие, и между результатами прямого и непрямого сравнения вероятности возникновения гипогликемии были выявлены противоречия (p=0, 004). Большая часть несоответствий приписывается; Hermansen и соавторам (2007) ( по результатам испытания на наличие противоречий; p = 0.144 исследование; Hermansen и соавторов было исключено).

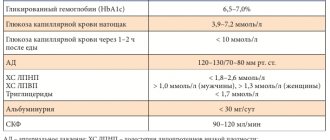

Диагностика при сахарном диабете 2 типа

По поводу обследования и терапии необходимо обращаться к эндокринологу. Врач опрашивает больного на предмет жалоб, уточняет анамнез (в т. ч. семейный), проводит физикальный осмотр.

Лабораторная диагностика при сахарном диабете 2 типа сводится к исследованию мочи и крови (общее, биохимическое). Проводятся также анализы на глюкозу в крови, кетоновые тела в моче, определяются толерантность к глюкозе, уровень инсулина и С-пептидов.

Инструментальные исследования могут включать в себя УЗИ, ангиографию, ЭЭГ головного мозга и т. д.

Аббревиатуры:

| ДПП-4-и | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 |

| ГПП-1- АР | агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 |

| МКЗР | Минимиальное клинически значимое различие |

| МЕТ | Метформин |

| OШ | Отношение Шансов |

| PRISMA | Предпочтительные параметры отчётности для систематических обзоров и мета-анализов |

| РКИ | Рандомизированные клинические исследования |

| SGLT2-и | ингибиторы натрий- глюкозного котранспортёра 2-го типа |

| ПСМ | Препараты сульфонилмочевины |

| ТЗД | Тиазолидиндионы |

Генетика и сахарный диабет 2 типа

В случае диабета второго типа генетические предпосылки развития заболевания прослеживаются особенно четко. Уже выделено 20 генов, которые являются факторами риска. Чувствительность периферических тканей к инсулину понижается вследствие полиморфизма гена ADAMTS9. Толерантность к глюкозе нарушается при повышенной экспрессии продукта гена TCF7L2. Гены KCNJ11 и KCNQ1 несут информацию о структуре белков, принимающих участие в обмене инсулина.

Для предварительной оценки риска развития диабета изучаются гены DQA1, DQB1 и DRB1 и некоторые аллели HLA-DR3 и HLA-DR4. Генетическое исследование для оценки риска развития диабета «Углеводный обмен» проводится в медико-генетическом .

Принципы терапии сахарного диабета 2 типа

Лечение включает в себя:

- соблюдение диеты (согласуется с врачом);

- прием лекарств (стимулирующих выработку инсулина, повышающих чувствительность клеток к тому гормону, а также препаратов, содержащих инсулин);

- регулярные физические нагрузки.

Диетотерапия при сахарном диабете 2 типа предусматривает:

- исключение мучного и сладкого;

- сокращение объема потребления углеводов;

- минимизацию жиров;

- дробное питание.

Полный список разрешенных продуктов можно получить у эндокринолога.

Обсуждение

- Согласно результатам обзора и сетевого мета-анализа, добавление третьего класса препаратов к базисной комбинации МЕТ + ПСМ является статистически и клинически более эффективной тактикой (верхний доверительный предел больше минимального клинически значимого различия, равного 0.30%, 3.3 ммоль/моль) в отношении снижения уровня гликированного гемоглобина по сравнению с двухкомпонентной терапией.

- Только применение комбинации МЕТ + ТЗД + ДПП-4-и не привело к более существенному, по сравнению с базисной терапией, снижению уровня гликированного гемоглобина.

- В результате сравнения разных трёхкомпонентных схем оказалось затруднительным выявить какую- либо разницу между ними в отношении эффективности достижения целевого уровня гликированного гемоглобина. Результаты применения всех трёхкомпонетных схем укладываются в доверительные пределы 95%.

- Только в одном случае, при сравнении эффективности схем МЕТ+ ПСМ + агонист рецепторов ГПП-1 и МЕТ + ПСМ + инсулин, содержащих одинаковые критерии ДИ в пределах 0,3 % (3,3 мммоль/моль), статистическая погрешность была столь велика, что не удалось вывести общего заключения.

- Большинство клинических руководств рекомендуют применять индивидуальный подход к пациенту при определении целевого уровня гликированного гемоглобина, который должен быть достигнут в результате лечения СД 2 типа.

- Что касается трёхкомпонентной терапии, в качестве предпочтительного третьего препарата к базисной комбинации МЕТ + ПСМ в руководствах обычно рекомендуется инсулин. Другие лекарственные средства могут быть использованы в том случае, если предпочтительный препарат не может быть применён у данного пациента в виду наличия противопоказаний, индивидуальной непереносимости или материальных причин.

- Некоторые руководства предлагают укрупнить масштабы цели, выйдя за пределы одного лишь контроля над гипергликемией, и объединить несколько, включая достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, снижение массы тела, а также контроль за возможными исходами со стороны сердечно-сосудистой системы.

- При оценке уровня гликированного гемоглобина и изменения массы тела в критический момент времени, комбинации МЕТ + ПСМ +ингибитор натрий- глюкозного котранспортёра 2-го типа и МЕТ + ПСМ + агонист рецепторов ГПП- 1 показали большую эффективность в отношении снижения обоих показателей по сравнению с базисной схемой лечения.

- В то время, как другие комбинации препаратов оказываются более эффективными в отношении снижения уровня гликированного гемоглобина, в результате их применения не было выявлено преимущества в отношении снижении массы тела (МЕТ + ПСМ + ТЗД) по сравнению с базисной схемой, а также раличий в отношении прибавки в весе ( МЕТ + ПСМ + ДПП-4-и, МЕТ + ПСМ + инсулин и МЕТ + ПСМ +ТЗД).

- При применении комбинации МЕТ + ПСМ + инсулин вероятность развития гипогликемии оказалась выше, чем при применении МЕТ + ПСМ + агонист рецепторов ГПП-1.

- В целом, по результатам систематического литературного обзора удалось выявить лишь ограниченное число данных о долговременной безопасности лечения СД 2 типа при помощи трёхкомпонентной терапии. Это связано с тем, что продолжительность наиболее длительного исследования составила 1 год.

- Некоторые двухкомпонентные комбинации препаратов представляют интерес с точки зрения возможности их длительного применения, так как имеются данные соответствующих исследований.

- Важно отметить, что разные препараты, относящиеся к одной фармакологической группе, были объединены в процессе проведения анализа. Это было сделано на основании допущения, что одинаковый механизм действия обеспечит им одинаковую эффективность. Например, в группу инсулинов входит аналог базального инсулина длительного действия (гларгин) и аналог инсулина ультракороткого действия (аспарт) — они были объединены при проведении анализа. Тем не менее, это допущение не сильно сказалось на общем результате, так как сравнительные исследования этих двух групп показали, что гларгин и аспарт в отношении эффективности не уступают другу другу и одинаково безопасны (Strojek и соавторы, 2009; Yang и соавторы, 2013).

- Другие множественные исследования показали схожие результаты: различные препараты, которые относятся к одному фармакологическому классу и были включены в сетевой мета-анализ, характеризуются одинаковой эффективностью и безопасностью; ДПП-4-и (Deacon, 2011), агонист рецепторов ГПП-1 (Rigato & Fadini) и ТЗД (Norris, Carson & Roberts)).

- Имелись данные только об одном варианте трёхкомпонентной терапии, включающей ингибитор натрий- глюкозного котранспортёра 2-го типа, в связи с чем информация о других комбинациях не была оценена.

Исследования, вошедшие в данный мета-анализ, имели ряд ограничений, которые необходимо было учесть при оценке его результатов:

- Для большинства исследований расчёт мощности проводился только с учётом необходимости оценить изменения уровня гликированного гемоглобина.

- Малая продолжительность (от 24 до 30 недель), результаты сетевого мета-анализа привязаны к этим временным точкам.

- Небольшое число участников.

- Незначительное число зарегистрированных побочных эффектов.

В виду этого, было трудно сделать вывод относительно возможности возникновения побочных эффектов при долговременном применении трёхкомпонентной терапии. Кроме того, не всегда становилось ясным, были ли данные о них получены, но документально не зарегистрированы, или за время проведения исследования таких случаев не возникало.

Проведение сетевого мета-анализа, включающего непрямой сравнительный анализ, может привести к статистической ошибке. По этой причине была использована модель случайных эффектов, которая позволила учесть гетерогенность между исследованиями при оценке эффективности лечения.

-Данные, полученные при помощи прямого и косвенного метода также были проверены на согласованность, необходимо было убедиться, что результаты сетевого мета-анализа соответствуют результатам оригинальных входящих в него исследований.

Существуют ограничения, связанные с доступностью информации, так как только в 3 исследования не вошла схема МЕТ + ПСМ в качестве базисной двухкомпонентной терапии.

Сетевая модель вероятности возникновения гипогликемии выявила некоторое несоответствие результатов прямого и косвенного сравнения.

Различия в частоте случаев гипогликемии могут быть связаны с рядом причин. В некоторых исследованиях в случае регистрации гипогликемии проводилась коррекция дозы препаратов.

В сетевом мета- анализе большинство выявленных несоответствий приписывается 1 исследованию, проведённому Hermansen и соавторами (2007 год). Среди исследований число зарегистрированных случаев гипогликемии разнится, а Hermansen и соавторы (2007 год) не выявили ни одного подобного случая. Этот факт может быть следствием более низкого порога гипогликемии по сравнению с другими исследованиями.

Количество исследований, предоставляющих информацию о частоте гипогликемии, недостаточно для того, чтобы оценить вероятность возникновения данного осложнения; это также может привести к увеличению статистической погрешности.