ОРВИ, куда входит и грипп, являются наиболее часто встречаемыми инфекциями. Ежегодно в России регистрируется более 30 миллионов случаев заражения. При этом заболеваемость ОРВИ различается в разные годы. Но даже в неэпидемические годы регистрируемая заболеваемость гриппозной инфекцией и простудой во много раз превышает частоту встречаемости других инфекционных болезней. Наибольшее количество зараженных обычно наблюдается в период с сентября по апрель, а пик заболеваемости приходится на февраль и март. Летом простуда и грипп никуда не исчезают, просто встречаются примерно в 3-5 раз реже, чем зимой.

- Механизм действия противовирусных средств

- В каких случаях применяется при ОРВИ

- Ситуация в общемировой практике

- Открытие и методы получения интерферона

- Выбор противовирусных средств

- Применение при профилактике

Особо важное положение ОРВИ среди других вирусных болезней определяется отсутствием радикального решения проблемы их профилактики с помощью какого-либо одного универсального способа. Ученые изобрели вакцину, но она применяется только против гриппозной инфекции, а против простуды бессильна. При изготовлении вакцин также невозможно учитывать возможные мутации вирусов.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это болезни, которые вызываются определенными вирусами. При этом недуге происходит поражение различных отделов дыхательного тракта и общая интоксикация.i Вирусы относятся к неклеточным формам жизни, которые способны размножаться только внутри клеток высокоразвитых существ. По своему составу вирусы делятся на две большие группы – простые (например, вирусы полиомиелита, гепатита А) и сложные (вирусы кори, герпеса, гриппа). Всего специалистам известно более 300 видов вирусов, вызывающих ОРВИ. Достаточно часто к вирусам присоединяются бактерии, что становится причиной развития различных осложнений.

Интенсивность, частота возникновения и доминирование различных респираторных вирусов зависят от времени года и климата. В некоторых случаях ОРВИ могут иметь сочетанную этиологию, когда в развитии инфекционного заболевания участвует сразу несколько возбудителей.

При рассмотрении вируса гриппа под микроскопом он похож на плод каштана, который заключен в оболочку с шипами. И эти так называемые «шипы» состоят из белков, от которых напрямую зависит видоизменяемость вируса. Эта характерная черта отличает его от других известных вирусов. И даже самые незначительные изменения в строении этих «шипов» приводят к появлению новых штаммов, которые еще не изучены человеком. Подобная непредсказуемость делает гриппозную инфекцию одной из самых опасных для человеческой популяции. В Российской Федерации ежегодный экономический ущерб от ОРВИ оценивается в сумму около 40 миллиардов рублей.ii

Сложность заключается и в схожести клинической картины многих вирусов ОРВИ. Так, например, нужно проводить дифференциальный диагноз между гриппом и другими острыми респираторными инфекциями, в том числе с вирусом COVID-19, который привел к пандемии 2020 года.iii

Противовирусные средства от гриппа: основные механизмы действия

Внедряясь в клетки респираторного тракта, вирусы вызывают повреждение структур, выполняющих барьерные функции. Противовирусное от гриппа и простуды блокирует некоторые этапы вирусного инфицирования:

- На этапе заражения и проникновения в клетку препарат блокирует вирусную активность. Лекарство способно замедлить или предотвратить процесс сближения вирусных частиц с мембраной клетки.

- На втором этапе, если вирус все же сблизился с клеткой, происходит копирование вирусного генома. Путем использования лекарств от вирусов происходит блокировка репликации вирусной ДНК и РНК.

- Во время синтеза вирусных белков и на всех этапах сборки вируса применяются различные препараты: на основе интерферонов, ингибиторы протеаз и ингибиторы структурных белков.

- Когда вирус выходит наружу и пытается захватить другие клетки, его можно победить при помощи препаратов на основе ингибиторов нейраминидазы и антител.

Инкубационный период вируса гриппозной инфекции в организме составляет в среднем три дня. Чтобы правильно подобрать лечение и противовирусное от гриппа и ОРВИ с минимальными побочными эффектами, важно не перепутать эти заболевания.iv

| Клинические проявления | ОРВИ | Грипп |

| Начало болезни | Дискомфорт нарастает постепенно | Острое и внезапное, человек иногда может назвать точное время, когда почувствовал, что заразился |

| Лихорадка | Показатели на термометре редко достигают 38 0С | В течение нескольких часов показатели на термометре могут достичь 39 0С, 40 0С и выше. Лихорадка беспокоит несколько дней |

| Проявления интоксикации | Интоксикация несильная, пациент чувствует себя относительно хорошо | Наблюдаются озноб, сильно болит голова, «стреляет» в области висков и лба, глаза болят от яркого света, ломит мышцы и суставы |

| Выделения из носа | Встречаются практически всегда | Сильного насморка нет, но беспокоит небольшая заложенность, которая проявляется через несколько суток |

| Боли в горле, гиперемия | При простуде встречается часто | Выявляются с развитием заболевания, врач замечает покраснение глотки |

| Кашель | При простуде беспокоит кашель с первых дней заражения, пациенту трудно откашливаться | Кашель присутствует, пациент ощущает боли за грудиной, которые появляются из-за повреждения трахеи |

| Чихание | Встречается часто | Наблюдается редко |

| Синдром «красных глаз» | Наблюдается при присоединении бактерий | Диагностируется часто |

| Болезненное состояние усталости, вялость | После болезни почти не выражено | После окончания периода болезни пациента несколько недель беспокоит раздражительность, бессонница, слабость в течение дня. Часто болит голова. |

Особенности заражения и симптомы

Наиболее часто развитие ОРЗ возникает на фоне заражения вирусами или бактериями. Инфекция передается воздушно-капельным или и контактным путем при нахождении в общественных местах или при несоблюдении правил личной гигиены. Попадая на слизистые оболочки органов дыхания, патогены размножаются и вызывают неприятные симптомы на фоне общего недомогания.

Выраженные признаки ОРЗ возникают, как правило, через пару суток после заражения. Это:

- Боль в горле.

- Чихание.

- Головная боль.

- Потеря аппетита.

- Насморк или заложенность носа.

Лечение необходимо начинать проводить при появлении первых симптомов. ОРЗ на начальной стадии развития успешно лечиться современными медикаментозными препаратами. В противном случае интенсивность симптомов будет увеличиться, кроме того поднимется температура тела, возникнет лихорадка, увеличатся лимфоузлы, что приведет к ухудшению общего состояния. На фоне этого возникают риски развития осложнений и необходимость проведения лечения в условиях стационара.

Когда надо применять противовирусный препарат от гриппа и ОРВИ и советуют ли это делать врачи?

Многие люди под влиянием определенных СМИ уверены, что принимать лекарственные препараты при ОРВИ нет смысла. Ведь, как гласит старинная пословица, простуда без лечения проходит за неделю, а с лечением – за семь дней. Значит, эту болезнь можно пережить без лекарств. Однако, к сожалению, статистика говорит о неутешительных фактах. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от респираторных болезней, связанных с сезонной гриппозной инфекцией, умирают до 650 тыс. человек.v Не все знают, что гриппозная инфекция и простуда могут негативно влиять на сердце. Это сокращает на несколько лет среднюю продолжительность жизни.vi После тяжелого течения ОРВИ часто диагностируются серьезные поражения органов дыхания, включая пневмонии. Также после ОРВИ нередко выявляют болезни сосудов и центральной нервной системы.

Поэтому главный аргумент в пользу приема лекарств от вирусов – необходимость снижения высоких рисков, сопровождающих гриппозную инфекцию. Вторая причина связана с тем, что своевременное и адекватное лечение сокращает длительность болезни и ослабляет ее симптомы. Если при развитии симптомов гриппозной инфекции и простуды вы примете хорошее противовирусное от гриппа, то у вас может сократиться период насморка, головных болей и повышенной температуры тела.

Механизмы эффективности антигистаминных препаратов первого поколения при ОРВИ

Несмотря на известную эффективность антигистаминных препаратов I поколения при ОРВИ, механизмы их действия оставались малоизученными.

Отдельные симптомы ОРВИ вызываются множественными, иногда специфичными для различных симптомов, механизмами воспаления. Чихание обычно объясняли выбросом гистамина из назальных тучных клеток и базофилов, который происходит при активации этих клеток во время ОРВИ. В качестве доказательства приводили факт, что интраназальное введение здоровым людям гистамина (но не других медиаторов) вызывает чихание. Известно также, что лечение антигистаминными препаратами I поколения высокоэффективно уменьшает чихание при ОРВИ и в обычных, и в экспериментальных условиях. Тем не менее, в отличие от аллергического ринита, при ОРВИ уровень гистамина в назальном секрете не повышен, хотя чувствительность слизистой оболочки носа к гистамину при ОРВИ возрастает.

Антигистаминные препараты как I, так и II поколения являются конкурентными антагонистами гистамина на уровне H1–рецепторов. Кроме этого, в отличие от препаратов II поколения, антигистаминные препараты I поколения проявляют конкурентный антагонизм в отношении ацетилхолина на уровне нейрональных и нейромышечных мускариновых рецепторов, а также проникают через гематоэнцефалический барьер. В ограниченных исследованиях было показано, что антигистаминные препараты II поколения не способны уменьшать чихание при ОРВИ.

Эти данные поставили перед исследователями вопрос о том, благодаря каким механизмам антигистаминные препараты I поколения (Супрастин и др.) способны уменьшать ринорею, отек слизистой носа и чихание при ОРВИ, и почему этот эффект не свойствен препаратам II поколения. Исследования ОРВИ в естественных условиях связаны с определенными техническими трудностями. Так, сложно набрать пациентов с начальными стадиями заболевания, когда можно наиболее точно оценить эффективность лечения. Поэтому следовало бы подтвердить результаты исследований антигистаминных препаратов при ОРВИ, проведенных в естественных условиях, с помощью экспериментальной риновирусной инфекции, позволяющей точно оценить чихание. Такое исследование было проведено P.S. Muether и J.M. Gwaltney, которые изучали эффекты лоратадина – антигистаминного препарата II поколения при экспериментальной риновирусной инфекции.

Материалы и методы

В исследование было включено 66 взрослых добровольцев, у которых титры антител к риновирусу 16 типа не превышали 2 единиц, и не переносивших ОРВИ или другое заболевание с лихорадкой за последнюю неделю. Кроме того, исключались пациенты с любыми серьезными сопутствующими заболеваниями, бронхиальной астмой, аллергическим ринитом; принимавшие в последнее время (в соответствии с особенностями их фармакокинетики) антигистаминные препараты, средства от простуды и другие препараты, которые могут оказать влияние на результаты исследования.

Риновирусную инфекцию вызывали путем двукратного (с перерывом в 20 мин) интраназального введения стандартизированной культуры риновируса 16 типа. Смывы из полости носа для последующей идентификации вируса получали за 8 дней и непосредственно перед инфицированием (для исключения случайного инфицирования «диким» штаммом риновируса), а также каждое утро перед приемом препарата. Нейтрализующие типоспецифические антитела определяли в анализах крови за 7 дней до инокуляции и через 2–3 недели после нее.

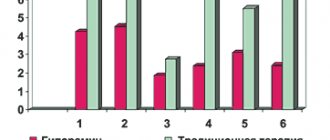

Симптомы болезни (чихание, выделения из носа, заложенность носа, боль в горле, кашель, головная боль, слабость, озноб) за предшествующие сутки пациенты оценивали по 5–балльной шкале: 0 – отсутствие симптома, 1 – слабый, 2 – умеренный, 3 – выраженный, 4 – очень выраженный. Общая тяжесть симптомов вычислялась, как сумма оценок всех симптомов. Оценка тяжести болезни также включала ежедневные измерения назальной секреции. Каждый пациент записывал в дневник частоту чихания и кашля. Наличие и тяжесть побочных действий оценивали ежедневно.

Пациентов двойным слепым методом рандомизировали в группы лоратадина или плацебо. Лоратадин или плацебо назначали с 1–го по 13–й день исследования, инокуляцию вируса производили на 8–й день.

Результаты

Из 66 включенных в исследование пациентов 34 получали лоратадин, а 32 – плацебо. Четыре человека из группы лоратадина и один из группы плацебо заразились «диким» штаммом риновируса в начале исследования, поэтому их данные не оценивались. Один человек из группы плацебо прекратил его прием из–за появления мигрени на 10 день. Таким образом, оценивались данные 60 человек.

После инокуляции вирус определялся в назальном секрете у 28 (93%) человек из группы лоратадина и у 24 (80%) в группе плацебо; прирост типоспецифических антител отмечен у 40% и 37%, соответственно. Общая частота инфицирования составила 97% и 80% (различия недостоверны).

Средние титры вирусов не отличались между группами. Согласно критерию Джексона, заболевание развилось у 23 (79%) из 29 инфицированных в группе лоратадина и у 14 (58%) из 24 инфицированных в группе плацебо (различия недостоверны).

Выраженность чихания не отличалась между группами в первые 3 дня и была несколько меньше в группе плацебо в 4–й день. Выраженность заложенности носа, боли в горле, кашля и общая тяжесть симптомов также не отличались между группами. Головная боль и недомогание были меньше при приеме лоратадина в заключительные дни исследования. Ринорея была меньше в группе плацебо на 2–3 день, но больше – на 4–5 день. При объективном измерении объема назальной секреции наблюдалась тенденция к большему ее объему в группе лоратадина (различия недостоверны).

Побочные эффекты отмечены в группе плацебо: 2 случая рвоты и 1 случай мигрени.

Обсуждение

Таким образом, не было обнаружено различий между группами лоратадина и плацебо по частоте инфицирования риновирусом и развития болезни, а также по выраженности симптомов.

Результаты показали также отсутствие терапевтического эффекта лоратадина в отношении чихания. Это подтверждает публикации, в которых показано, что антигистаминные препараты II поколения не способны уменьшать чихание при ОРВИ. Почему же антигистаминные препараты I поколения эффективны в отношении чихания, а препараты II поколения – нет?

Рис. 1. Механизмы рефлекса чихания. N — никотиновые синапсы, М — мускариновые синапсы, ? — медиаторы не установлены.

Антигистаминные препараты I поколения блокируют не только Н1–рецепторы, но и мускариновые рецепторы, а также проникают через гематоэнцефалический барьер. Последние два свойства не присущи антигистаминным препаратам II поколения.

Информация о неврологических механизмах рефлекса чихания получена в основном из опытов на животных. Дуга рефлекса включает периферические нервы и продолговатый мозг, в ней участвуют гистаминовые Н1–рецепторы, мускариновые и никотиновые рецепторы. При ОРВИ рефлекс запускается инфекционным поражением клеток слизистой оболочки. Вовлечения тучных клеток и базофилов с последующим выбросом гистамина при ОРВИ не отмечается, но происходит стимуляция свободных нервных окончаний этмоидальной ветви тройничного нерва воспалительными медиаторами, такими как брадикинин. Затем нервный импульс по афферентным волокнам проходит в чувствительное ядро тройничного нерва и прилегающий центр чихания. Через синапс импульс достигает верхнего слюнного ядра лицевого нерва и, пройдя еще один синапс, по преганглионарным веточкам поступает в клиновидно–небный ганглий. Затем по постганглионарным волокнам возбуждение передается мускариновыми синапсами на слизистые железы и кровеносные сосуды. В результате секреция и экссудация стимулируют окончания тройничного нерва и импульс вновь направляется в центр чихания в продолговатом мозге. При достаточной силе сигнала возбуждение передается респираторным нейронам ретикулярной формации, а от них по волокнам блуждающего, диафрагмального и межреберных нервов через никотиновые синапсы – дыхательным мышцам, участвующим в акте чихания.

Гистамин потенциально может вовлекаться в процесс чихания в нескольких участках рефлекторной дуги, которые, следовательно, могут быть точками приложения для антигистаминных препаратов. Первый из них – слизистая оболочка носа, где Н1–рецепторы присутствуют на свободных нервных окончаниях тройничного нерва. Против того, что эффект антигистаминных препаратов при ОРВИ реализуется на уровне слизистой оболочки, говорят нормальные уровни гистамина в назальном секрете при ОРВИ, а также отсутствие эффекта от антигистаминных препаратов II поколения, которые достигают слизистой оболочки и блокируют в ней Н1–рецепторы. Но поскольку чувствительность слизистой оболочки носа к гистамину при ОРВИ возрастает, полностью исключить эту точку приложения антигистаминных препаратов при ОРВИ нельзя.

Следующая точка приложения для антигистаминных препаратов I поколения – продолговатый мозг, где происходит ряд синаптических переключений рефлекса чихания. В этих зонах обнаружены Н1– и мускариновые рецепторы. Эти никотиновые рецепторы могут быть мишенями для антигистаминных препаратов I поколения, проникающих через гематоэнцефалический барьер. Следует учитывать, что медиаторы синапсов продолговатого мозга, вовлеченных в рефлекс чихания, пока не идентифицированы. Неэффективность антигистаминных препаратов II поколения при ОРВИ подтверждает возможную важную роль названных нервных центров.

Парасимпатическая стимуляция секреции желез и вазодилатации опосредована исключительно мускариновыми рецепторами. На этом уровне вполне вероятно приложение антихолинергической активности, присущей антигистаминным препаратам I поколения. Действительно, они уменьшают объем назальной секреции при ОРВИ. Второй афферентный импульс в продолговатый мозг также обусловлен стимуляцией окончаний тройничного нерва. Экссудация из сосудов вызывает запуск кининовой системы. Образовавшиеся кинины стимулируют нервные окончания как сами по себе, так и приводя к выбросу гистамина из тучных клеток, что являет собой новую мишень для антигистаминных препаратов. Когда возбуждение достигает продолговатого мозга, оно может быть подавлено антигистаминными препаратами I поколения (как описано выше). Далее передача импульса зависит от никотиновых рецепторов и не чувствительна к антигистаминным препаратам.

Можно заключить, что терапевтический эффект антигистаминных препаратов I поколения при чихании в значительной мере может быть обусловлен блокадой Н1– и мускариновых рецепторов в продолговатом мозге. Н1–рецепторы присутствуют в большом количестве и в гипоталамусе, где гистамин, как нейротрансмиттер, участвует в поддержании бодрствования и в ряде других функций. С этим фактом может быть связана сонливость, вызываемая антигистаминными препаратами I поколения.

Антигистаминные препараты I поколения, как и скополамин (антихолинергический препарат, проникающий через гематоэнцефалический барьер), способны уменьшать тошноту при болезнях движения (укачивании). Это еще раз наталкивает на мысль о важной роли мускариновых рецепторов в центральной нервной системе.

Заключение

Лечение ОРВИ антигистаминными препаратами I поколения (Супрастин и др.), в отличие от препаратов II поколения, высокоэффективно уменьшает такие симптомы, как ринорея, отек слизистой носа и чихание. Хотя информации о тонких нейротрансмиттерных механизмах этого явления пока и недостаточно, можно считать, что это происходит благодаря активности антигистаминных препаратов I поколения в отношении Н1–гистаминовых и мускариновых рецепторов, а также их способности проникать через гематоэнцефалический барьер.

Подготовил к.м.н. А.Н. Николаев по материалам:

P.S. Muether, J.M. Gwaltney. Variant effect of first– and second–generation antihistamines as clues to their mechanism of action on the sneeze reflex in the common cold. // Clinical Infectious Diseases, 2001; 33: 1483–8.

Противовирусные препараты от гриппа в общемировой практике

По самым скромным подсчетам, в наши дни количество потенциальных потребителей лекарственных средств от вирусов составляет сотни миллионов человек в год. При этом с вирусами ОРВИ люди пытались бороться всегда, включая древние времена, когда не существовало диагностических лабораторий, человечество еще не изобрело микроскоп и не знало, что причиной их болезней являются зловредные вирусы. Однако, как говорил древнеримский медик и философ Клавдий Гален, народ жаждал лекарств. И получал их. В древности для лечения вирусных заболеваний широко и не всегда эффективно применялись аналоги современных препаратов – средства в виде настоек и примочек. Первые эффективные противовирусные средства от простуды и гриппа появились только тогда, когда ученые выявили вирусы и начали серьезную работу в сфере фармации.

Сегодня препараты от вирусов – это вещества, обладающие антивирусной активностью. В число часто применяемых препаратов для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа включены:

- Препараты узконаправленного действия (действуют только на грипп);

- Препараты широкого спектра действия (например, интерферон действует против более 300 типов различных ОРВИ и гриппа);

- Симптоматические средства (снимают симптомы заболевания, включающие лихорадку, насморк, ломоту в суставах, но не действуют на причину заболевания).

Противовирусные средства и иммуномодуляторы для повышения иммунной защиты

Один ярких примеров — противовирусный препарат умифеновир.

Впервые об обнадеживающем клиническом опыте его применения сообщили китайские врачи, опубликовавшие в журнале The Lancet статью о терапевтической стратегии лечения COVID-19 в нескольких клиниках [2]. В ней говорится о применении умифеновира [Арбидол], одобренного для лечения гриппа в Китае, при коронавирусной пневмонии. Основанием для такого назначения стали результаты исследований in vitro, продемонстрировавших ингибирующее действие умифеновира на SARS [3]. Напомним, SARS – ближайший родственник коронавируса SARS-CoV-2, возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома, вызвавшего эпидемию в 2002 году. Известно, что геном SARS-CoV-2 на 79,5% идентичен генетическому коду SARS [4] О биологии коронавируса читайте здесь.

Профилактические возможности умифеновира обусловлены интерферониндуцирующей активностью, стимуляцией клеточного и гуморального иммунитета. Среди его показаний — профилактика и лечение гриппа А и В и других ОРВИ у детей с двух лет и взрослых.

В настоящее время умифеновир и еще два противовирусных препарата, не зарегистрированные в РФ — ремдесивир и фавипиравир, проходят клинические испытания у пациентов с COVID-19. В то время как ремдесивир и фавипиравир — средства новые, недостаточно изученные, умифеновир имеет довольно богатый опыт клинического применения. Более того: он подлежит безрецептурному отпуску и обычно хорошо переносится, поэтому его можно рекомендовать покупателям.

Что можно предложить?

Наряду с умифеновиром для профилактики ОРВИ, и в том числе COVID-19, можно рекомендовать и другие безрецептурные препараты — иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, например, азоксимера бромид в форме таблеток и суппозиториев (применяется у взрослых и детей от трех лет для лечения и профилактики острых и хронических респираторных заболеваний в стадии обострения и ремиссии); противовирусный препарат, индуцирующий продукцию интерферонов, кагоцел (профилактика и лечение гриппа и других ОРВИ у взрослых и детей в возрасте от трех лет), меглюмина акридонацетат в форме таблеток (профилактика и комплексная терапия гриппа и ОРВИ у взрослых и детей с четырех лет), тилорон таблетки 125 мг (профилактика и комплексная терапия гриппа и ОРВИ у взрослых и детей с семи лет).

О чем рассказать посетителю?

Препараты с противовирусными и иммуномодулирующими свойствами помогают противостоять инфицированию и развитию респираторной вирусной инфекции, повышая иммунный ответ и препятствуя репликации вирусов. И хотя доказанных данных об их эффективности в отношении возбудителя нынешней пандемии, SARS-CoV-2, пока нет, тем не менее, принимать препараты этой группы уместно.

История открытия интерферона и методы его получения

Интерфероном называют ряд белков с похожими свойствами, которые выделяются клетками в ответ на вторжение инфекционного агента. Впервые об открытии интерферона ученые объявили в середине XX века. До этого путем проведения исследований было обнаружено, что при заражении одним вирусом организм невозможно заразить другими вирусами. Было установлено, что зараженные клетки способны вырабатывать особый белок, который становился своеобразным щитом и противовирусной защитой. Это явление назвали интерференцией, а белок – интерфероном. Это великое открытие со временем вышло далеко за рамки вирусологии и сейчас применяется во многих направлениях медицины и фармакологии.

В СССР широкое применение ИФН началось в конце 1960-х гг. Для производства препаратов применялись лейкоциты плацентарной крови, которую брали у родильниц. Человеческий лейкоцитарный ИФН в те годы с успехом применяли во время эпидемий гриппозной инфекции, что позволяло снижать частоту заболеваемости и уменьшать симптомы вирусной инфекции. К сожалению, при производстве человеческого лейкоцитарного ИФН имеются определенные риски. Препарат, полученный с применением донорской крови, очень трудно идеально очистить, в том числе и от заболеваний, передающихся через кровь – гепатита и ВИЧ. Также такие препараты достаточно дорого стоят. Поэтому сегодня донорская кровь для производства лекарственных препаратов применяется очень редко и только в тех случаях, когда ожидаемая польза от их применения превышает возможные риски.

Развитие генной инженерии и разработка технологии рекомбинантного ИФН дала возможность применять препараты массово, так как их стоимость заметно снизилась, а отсутствие компонентов крови в составе позволило нивелировать риски заражения различными инфекциями. Можно с уверенностью сказать, что с изобретением рекомбинантного ИФН началась новая эра использования интерферонов. В частности, рекомбинантный интерферон альфа-2b входит в состав противовирусного препарата ВИФЕРОН.

ИФН обладает не только активностью против вирусов, но и антибактериальной, антипролиферативной (в том числе противоопухолевой), иммуномодулирующей и радиопротективной активностью.

Ежегодно о положительном воздействии на организм ИФН исследователи пишут массу статей и монографий, которые содержат фундаментальные данные о структуре, механизмах действия и биологическом эффекте интерферонов, а также приводят доказанные результаты продолжительного использования ИФН в медицине.

Хорошие противовирусные препараты от гриппа: как выбрать

В особую группу стоит выделить лекарственные препараты, которые помогают организму противостоять вторжению чужеродных агентов. Многие средства от вирусов оказывают комплекс эффектов. В современной медицине широко применяются лекарственные препараты с содержанием производных нуклеозидов, адамантана, дезоксиуридина, синтетические аминокислоты, аналоги пирофосфата, вещества растительного происхождения и многие другие лекарства.

Назначать лечение и подбирать противовирусные препараты должен лечащий врач с учетом возраста и состояния пациента.

Противовирусный препарат ВИФЕРОН

Одним из препаратов, способствующих укреплению иммунной системы и обладающих широким спектром активности против вирусов, является препарат ВИФЕРОН. Рекомбинантный интерферон альфа-2b, который входит в состав этого препарата, препятствует синтезу вирусных ДНК и РНК, тем самым блокируя размножение вируса. Также препарат способствует восстановлению иммунной системы.

Препарат, который выпускается в виде свечей, геля и мази, разработан в результате фундаментальных исследований в области иммунологии, доказавших, что в присутствии антиоксидантов (витамины С, Е) усиливается действие интерферона. В списке преимуществ препаратов с содержанием интерферона – их высокая неселективная антивирусная активность. Это значит, что подобные препараты способны бороться с широким спектром ОРВИ. Применение препарата ВИФЕРОН в составе комплексной противовирусной терапии позволяет снизить терапевтические дозы антибиотиков и гормональных лекарственных средств, а также уменьшить токсические эффекты указанной терапии.

Препарат в виде Свечей (суппозиториев) можно применять при беременности (с 14-й недели), а также в период грудного вскармливания и при лечении детей.

Также для лечения ОРВИ применяется ВИФЕРОН Гель. Для лечения ОРВИ, в том числе гриппа, в том числе осложненных бактериальной инфекцией, нанесение геля ВИФЕРОН необходимо повторять 3-5 раз в день в течение 5 дней. ВИФЕРОН Мазь тоже можно применять для лечения респираторных заболеваний.

Современные препараты для лечения ОРВИ и гриппа

Острые респираторные инфекции (ОРВИ) являются наиболее распространенными среди всех инфекционных заболеваний. На долю ОРВИ, а также гриппа приходится не менее 70% инфекционных заболеваний. В России ежегодно регистрируется около 50 млн инфекционных заболеваний, из которых до 90% случаев приходится на ОРВИ и грипп.

Почти 90% населения как минимум один раз в году переносят одну из респираторных инфекций вирусной этиологии, что в целом предопределяет высокую заболеваемость и даже влияет на показатель смертности [2].

Столь высокая частота заболеваний респираторного тракта объясняется многообразием этиологических факторов (вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы, респираторно-синцитиальные (РС) вирусы, микоплазмы, хламидии, бактериальные агенты), а также легкостью передачи возбудителя и высокой изменчивостью вирусов.

Дифференциальная диагностика гриппа и ОРВИ затруднена из-за сходства клинической картины этих заболеваний, но вполне возможна. Основными отличиями можно считать начальные признаки заболевания, симптомы интоксикации, характер катаральных явлений и лихорадки, тип развивающихся осложнений и др. Клинический диагноз, подтвержденный данными лабораторных анализов, и определяет выбор терапии.

Клиническая картина ОРВИ и гриппа зависит от вируса-возбудителя (см. таблицу).

Следует отметить, что осложнения при ОРВИ, особенно в период эпидемии, регистрируются в 20–30% случаев. Основными причинами осложнений являются нарушения иммунной защиты, приводящие к длительной недостаточности в работе иммунной системы. Снижение антибактериальной резистентности организма приводит к затяжным периодам реконвалесценции и обусловливает возможность осложнений в течение длительного времени. Особое место среди осложнений занимает так называемый синдром послевирусной астении (СПА), который может развиваться у 65% больных в течение 1 мес от начала заболевания. Ведущими симптомами СПА являются усталость, эмоциональные нарушения и различные психические расстройства.

Круг препаратов, используемых при лечении ОРВИ и гриппа, широк и разнообразен. Он включает живые и инактивированные вакцины, химиопрепараты этиотропного действия, а также средства, применяющиеся для иммунокорригирующей и патогенетической терапии.

Тем не менее течение гриппа и других ОРВИ по-прежнему плохо поддается контролю. Это связано не только с полиэтиологичностью данных заболеваний, но и с уникальной изменчивостью вирусов и глобальным характером эпидемий. Распространение ОРВИ в значительной степени зависит от экологической, социально-экономической ситуации, наличия у пациентов аллергических заболеваний и ряда других факторов.

Противовирусные препараты

Химиопрепараты

Механизм действия этой группы препаратов основан на избирательном подавлении отдельных звеньев репродукции вирусов, без нарушения жизнедеятельности клетки макроорганизма. При респираторных инфекциях используются две группы препаратов — блокаторы М2-каналов и ингибиторы нейроаминидазы, а также рибавирин, активный против РС-вируса.

Блокаторы М2-каналов

В 1961 г. был синтезирован симметричный амин — амантадин, а затем и ряд его производных (римантадин, мидантан, дейтифорин). В нашей стране получил широкое применение римантадин, который используется для лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом типа А. Эффективность этого средства составляет 70–90%.

Противовирусный эффект реализуется путем блокирования особых ионных каналов (М2) вируса, что сопровождается нарушением его способности проникать в клетки и высвобождать рибонуклеопротеид. Тем самым ингибируется важнейшая стадия репликации вирусов. Примерно в 30% случаев может развиваться резистентность к римантадину [6].

Римантадин выпускается в форме ремантадина в таблетках по 50 мг и сиропа для детей от 1 до 7 лет альгирем—2 мг/мл. С лечебной целью препарат назначается с момента регистрации первых симптомов. Длительность терапии не должна превышать 5 дней во избежание появления резистентных форм вируса. Профилактически римантадин необходимо принимать не менее 2 нед.

Ингибиторы нейроаминидазы

Препараты этой группы эффективны не только против вирусов гриппа типа А, но и против вирусов типа В.

Нейроаминидаза (сиалидаза) — один из ключевых ферментов, участвующих в репликации вирусов гриппа. При ингибировании нейроаминидазы нарушается способность вирусов проникать в здоровые клетки, снижается их устойчивость к защитному действию секрета дыхательных путей и таким образом тормозится дальнейшее распространение вируса в организме. Ингибиторы нейроаминидазы способны уменьшать продукцию цитокинов (ИЛ-1 и фактора некроза опухоли), препятствуя развитию местной воспалительной реакции и ослабляя такие системные проявления вирусной инфекции, как лихорадка, боли в мышцах и суставах, потеря аппетита [7].

Предварительные исследования показали, что эффективность такого ингибитора в качестве профилактического средства составляет 70–80%. Прием этих препаратов позволяет сократить длительность болезни на 1–1,5 дней (если препарат начать принимать не позднее, чем через 36–48 ч с момента появления первых симптомов). В начале заболевания и на ранних его стадиях средняя продолжительность репликации вируса сокращается в среднем на 3 дня, а число тяжелых форм ОРВИ и гриппа, характеризующихся повышенной температурой, — на 85%. Препараты не оказывают вредного воздействия на центральную нервную систему. Однако следует отметить, что далеко не всегда представляется возможность их применения в первые 48 ч: из-за сложностей, связанных с дифференциальной диагностикой гриппа и других ОРВИ.

Представителями ингибиторов нейроаминидазы являются озельтамивир и занамивир.

Озельтамивир (тамифлю) назначается по 75–150 мг 2 раза в день в течение 5 дней. Для профилактики — по 75 мг 1 или 2 раза в день в течение 4–6 нед. У пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин доза снижается в 2 раза.

Занамивир (реленца) является структурным аналогом сиаловой кислоты — естественного субстрата нейроаминидазы вирусов гриппа — и, следовательно, обладает способностью конкурировать с ней за связывание с активным центром. Ингалируется с помощью специального устройства — дискхалера. С лечебной целью назначается по 10 мг 2 раза в день (с интервалом 12 ч) в течение 5 дней, для профилактики — по 10 мг 1 раз в день в течение 4–6 нед. Ингаляционный способ введения имеет преимущество, так как обеспечивает достаточно быстрый противовирусный эффект в зоне первичного очага инфекции.

Побочные реакции данной группы препаратов составляют не более 1,5% случаев. Чаще всего это головная боль, головокружение, тошнота, диарея, явления синусита. У пациентов с обструктивными бронхолегочными заболеваниями возможно развитие бронхоспазма.

Препараты, активные против других вирусов

Рибавирин (виразол, ребетол), действующий на многие РНК- и ДНК-содержащие вирусы, в аэрозольной лекарственной форме используется при лечении инфекций, вызванных РС-вирусом. Предполагается, что препарат ингибирует ранние этапы вирусной транскрипции, нарушая синтез рибонуклеопротеидов, информационной РНК, блокируя РНК-полимеразу. Применяется ингаляторно с помощью небулайзера только в условиях стационара.

При приеме рибавирина могут отмечаться бронхоспазм, сыпь, раздражение глаз, причем не только у пациентов, но и у медперсонала. В редких случаях наблюдаются лейкопения, бессонница, раздражительность. Существует риск кристаллизации препарата в дыхательных путях и интубационных трубках. Обладает тератогенным действием.

Перспективным противовирусным препаратом является недавно разработанный в США пленоконарил. В исследованиях in vitro и в экспериментах на животных выявлена его активность против энтеровирусов и риновирусов. Данные первых плацебо-контролируемых исследований свидетельствуют об эффективности препарата при респираторных инфекциях и энтеровирусном менингите [8].

В России применяются оригинальные противовирусные препараты, созданные на основе отечественных разработок. Наиболее широко известный из них — арбидол. Он оказывает ингибирующее действие на вирусы гриппа типа А и В и другие респираторные вирусы, механизм которых до конца не выяснен. Предполагают, что подобное воздействие связано и с интерферониндуцирующими и с иммуномодулирующими свойствами препарата. В частности, арбидол стимулирует активность фагоцитарных клеток. Выпускается в таблетках по 0,1 г. В лечебных целях назначается по 0,2 г 3–4 раза в день в течение 3–5 дней. С профилактической целью применяется по 0,2 г/сут в течение 10–14 дней.

Интерфероны

Интерфероны (ИФН) относятся к числу регуляторов иммуногенеза. Они продуцируются различными клетками и не только реализуют противовирусный ответ, но и регулируют иммунологические реакции. Основные эффекты интерферонов можно подразделить на антивирусные, антимикробные, антипролиферативные, иммуномодулирующие и радиопротективные.

Несмотря на разнообразие генетического материала вирусов, ИФН подавляют их репродукцию на стадии, обязательной для всех вирусов: они блокируют начало трансляции, т. е. синтез вирусспецифических белков. Этим можно объяснить универсальность антивирусного действия интерферона. Под воздействием интерферона в организме усиливается активность естественных киллеров, Т-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов, фагоцитарная активность, интенсивность дифференцировки В-лимфоцитов, экспрессия антигенов МНС I и II типа [1].

Для лечения вирусных инфекций применяются α- и β-интерфероны. Хороший эффект при лечении дает комбинированное применение химиопрепаратов и препаратов ИФН.

β-интерферон (бетаферон) выпускается в форме порошка, во флаконах, содержащих по 9,5 млн ЕД ИФН. При гриппе его закапывают или распыляют в носовые ходы не менее 4–5 раз в сутки [2].

Человеческий лейкоцитарный интерферон представляет собой смесь интерферонов, синтезируемых лейкоцитами донорской крови в ответ на воздействие вирусного индуктора. Препарат вводят ингаляторно или закапывают в носовые ходы водный раствор, приготавливаемый из сухого вещества в ампуле или флаконе.

Виферон — рекомбинантный интерферон-α 2b — выпускается в форме ректальных свечей и применяется при лечении ОРВИ и гриппа. Повреждение клеточных мембран, наблюдаемое в ходе развития инфекционного процесса, является причиной снижения противовирусной активности интерферона. Токоферола ацетат и аскорбиновая кислота, входящие в состав виферона, являются мембраностабилизирующими компонентами, антиоксидантами, в сочетании с которыми противовирусная активность рекомбинантного интерферона-α 2b возрастает в 10–14 раз [1].

Особенности введения лекарственной формы обеспечивают длительную циркуляцию в крови интерферона-α 2b.

Препарат применяется как у новорожденных детей, так и у взрослых больных при ОРВИ и гриппе в возрастных дозировках. Детям до 7 лет назначается виферон-1, детям старше 7 лет и взрослым — виферон-2.

Индукторы интерферона

Препараты экзогенного интерферона логично сочетаются с использованием в клинической практике его индукторов. Они представляют собой весьма разнородное по составу семейство высоко- и низкомолекулярных природных и синтетических соединений, объединенных способностью вызывать в организме образование собственного (эндогенного) интерферона α- и β -интерферонов в разных пропорциях лейкоцитами, макрофагами, эпителиальными клетками, а также тканями селезенки, печени, легких, мозга. Препараты проникают в цитоплазму и ядерные структуры, активируют синтез «ранних» интерферонов. Способствуют коррекции иммунного статуса организма [3].

Амиксин — низкомолекулярный синтетический индуктор эндогенного интерферона ароматического ряда, относящийся к классу флуоренонов. Основными структурами, продуцирующими интерферон в ответ на введение амиксина, являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, гранулоциты. В лейкоцитах человека амиксин индуцирует образование интерферона, уровень в крови которого составляет 250 ЕД/мл. После приема амиксина внутрь максимум интерферона у человека определяется последовательно в кишечнике, печени, крови через 4–24 ч [2].

При лечении гриппа и ОРВИ амиксин назначается в первые часы заболевания, на курс достаточно 5–6 таблеток. С целью профилактики назначается 1 раз в неделю в течение 4–6 нед.

Циклоферон является низкомолекулярным индуктором ИФН-α , что определяет широкий спектр его биологической активности. Он быстро проникает в клетки, накапливаясь в ядре и цитоплазме. Циклоферон интеркалирует ДНК клетки, с чем связан механизм его интерферониндуцирующей активности [3].

Циклоферон быстро проникает в кровь. Отмечается низкое связывание его с белками крови и в то же время широкое распространение в различных органах, тканях, биологических жидкостях организма.

Ввиду того что циклоферон является низкомолекулярным препаратом, он легко преодолевает гематоэнцефалический барьер, вызывая образование ИФН в мозге. Циклоферон быстро выводится из организма: 99% введенного препарата элиминируется почками в неизмененном виде в течение 24 ч.

Циклоферон хорошо переносится больными и назначается с первого дня от начала заболевания в виде таблетированной формы или парентерально [4].

Ридостин — высокомолекулярный индуктор ИФН природного происхождения. Ридостин представляет собой двуспиральную РНК, полученную из лизата киллерных дрожжей Saccharamyces cervisiae.

Системное введение ридостина стимулирует продукцию раннего ИФН. Максимальное накопление ИФН в сыворотке отмечается через 6–8 ч после инъекции; через 24 ч в кровотоке не определяется [1].

Препарат проявляет выраженный иммуномодулирующий эффект. Он стимулирует Т-клеточное и гуморальное звенья иммунитета, пролиферацию стволовых клеток костного мозга и фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов периферической крови. Ридостин повышает уровень кортикостероидных гормонов; применяется для лечения и профилактики гриппа и других ОРВИ.

В настоящее время незаслуженно забывают препарат дибазол, применяемый для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Дибазол обладает иммуномодулирующей активностью и индуцирует выработку эндогенного интерферона. Для профилактики назначается по 1 таблетке (0,02–0,05 г) 1 раз в день — 3–4 нед, для лечения — по 1 таблетке 3 раза в день — 5 дней.

Незаменимы в лечении гриппа и ОРВИ такие комплексные препараты, как гриппостад, ринза, терафлю, фервекс, а также препараты для наружного и местного применения — мазь от простуды доктор Мом, туссамаг бальзам от простуды.

Несмотря на многообразие препаратов, представленных для лечения ОРВИ и гриппа на современном этапе, выбор лекарственного препарата остается актуальной задачей для практикующего врача. Выбор тактики назначения и ведения больного с ОРВИ или гриппом напрямую связан с тяжестью течения инфекционного процесса, формой заболевания и наличием осложнений. Успех лечения зависит от правильной оценки состояния больного и раннего начала лечения.

О. А. Мельников, кандидат медицинских наук Л. В. Аверкиева «ГУТА-Клиник», Москва