Фармакологические свойства препарата Фелодип

Фармакодинамика. Фелодип — производное дигидропиридина, селективный блокатор кальциевых каналов L-типа. Обладает высоким сродством к клеткам гладких мышц периферических артериол, коронарных артерий. Фелодип расширяет артериолы, снижает ОПСС и АД. В терапевтических дозах практически не влияет на сократимость миокарда. Фелодип оказывает антиангинальное действие благодаря снижению сосудистого сопротивления коронарных сосудов, улучшению коронарного кровообращения и снабжения миокарда кислородом, а также снижает постнагрузку на сердце, что приводит к снижению потребности миокарда в кислороде. Фелодип улучшает переносимость физических нагрузок и снижает частоту возникновения приступов у больных со стабильной стенокардией, оказывает антиишемическое действие при вазоспастической стенокардии. Первичное гемодинамическое действие Фелодипа — снижение общей периферической сосудистой резистентности, благодаря чему снижается АД. Это действие зависит от дозы. Как правило, снижение АД отмечается через 2 ч после однократного приема и продолжается не менее 24 ч, соотношение Т/Р (плато/пик) достигает величины значительно выше 50%. Существует положительное соотношение между концентрацией препарата в плазме крови, уровнем снижения ОПСС и снижением АД. Фелодип оказывает незначительное натрийуретическое и диуретическое действие, поскольку снижает тубулярную реабсорбцию натрия. Фелодип не влияет на суточное выделение калия. У пациентов со сниженной функцией почек в процессе лечения Фелодипом скорость гломерулярной фильтрации может повышаться. Фелодип хорошо переносят больные после трансплантации почек. Препарат не влияет на концентрацию глюкозы в крови и липидный профиль. Фармакокинетика. Фелодип полностью всасывается в ЖКТ. Биодоступность составляет около 15% и не зависит от принятой дозы (эффект первичного прохождения через печень). 99% Фелодипа связывается с протеинами плазмы крови, преимущественно с альбуминами. Благодаря особенностям лекарственной формы пролонгированное высвобождение фелодипина удлиняет фазу всасывания и обеспечивает его равномерную концентрацию в плазме крови на протяжении 24 ч. Препарат проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, и в грудное молоко. Фелодипин полностью метаболизируется в печени, все его метаболиты неактивные. Период полувыведения фелодипина составляет 25 ч. При продолжительном применении кумуляции действующего вещества не происходит. У пациентов пожилого возраста и при нарушении функции печени плазматическая концентрация фелодипина выше, чем у пациентов молодого возраста. Фармакокинетика Фелодипа не меняется у пациентов с нарушением функции почек, в том числе и при проведении гемодиализа. Около 70% принятой дозы препарата выводит с мочой, а 30% — с калом в виде метаболитов. В неизмененном виде с мочой выводится 0,5% принятой дозы.

Фелодипин Канон (2.5 мг, 5 мг, 10 мг)

Фармакодинамика

Фелодипин — блокатор «медленных» кальциевых каналов (БМКК), применяемый для лечения артериальной гипертензии и стабильной стенокардии. Фелодипин — производное дигидропиридина, представляет собой рацемическую смесь. Фело- дипин снижает артериальное давление (АД) за счет снижения общего периферического сосудистого сопротивления, особенно в артериолах. Проводимость и сократительная способность гладкой мускулатуры сосудов подавляется путем воздействия на кальциевые каналы клеточных мембран. Благодаря высокой селективности в отношении гладкой мускулатуры артериол, фелодипин в терапевтических дозах не оказывает негативного инотропного эффекта на сократимость или проводимость сердца. Фелодипин расслабляет гладкую мускулатуру дыхательных путей. Показано, что фелодипин оказывает незначительное воздействие на моторику желудочно-кишечного тракта. При длительном применении фелодипин не оказывает клинически значимого эффекта на концентрацию липидов в крови. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа при применении фелодипина в течение 6 месяцев не отмечено клинически значимого эффекта на метаболические процессы. Фелодипин можно также назначать пациентам со сниженной функцией левого желудочка, получающим стандартную терапию, и пациентам с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, подагрой или гиперлипидемией.

Антигипертензивный эффект: снижение АД при приёме фелодипина обусловлено уменьшением периферического сосудистого сопротивления. Фелодипин эффективно снижает АД у пациентов с артериальной гипертензией как в положении «лежа», так и в положении «сидя» и «стоя», в состоянии покоя и при физической нагрузке. Поскольку фелодипин не оказывает эффекта на гладкую мускулатуру вен или адренергический вазомоторный контроль, то развитие ортостатической гипотензии не происходит. В начале лечения, в результате снижения АД на фоне приёма фелодипина, может наблюдаться временное рефлекторное увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и сердечного выброса. Увеличению ЧСС препятствует одновременное с фелодипином применение бета-адреноблокаторов. Действие фелодипина на АД и периферическое сосудистое сопротивление коррелирует с плазменной концентрацией фелодипина. При равновесном состоянии клинический эффект сохраняется между приёмом доз и снижение АД сохраняется в течение 24 ч. Лечение фелодипином приводит к регрессии гипертрофии левого желудочка. Фелодипин обладает натрийуретическим и диуретическим эффектом и не обладает калийуретическим эффектом. При приёме фелодипина снижается канальцевая реабсорбция натрия и воды, что объясняет отсутствие задержки солей и жидкости в организме. Фелодипин снижает сосудистое сопротивление в почках и усиливает перфузию почек. Фелодипин не оказывает влияния на скорость клубочковой фильтрации и экскрецию альбумина. Применение фелодипина в комбинации с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), бета-адреноблокаторами. При необходимости — диуретиками, снижает диастолическое АД менее 90 мм.рт.ст. у 93% пациентов.

Применение БМКК, производных дигидропиридина в качестве начального курса терапии с последующим добавлением бета-адреноблокаторов, при необходимости, не влияет на показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению со стандартной терапией бета-адреноблокаторами и/или диуретиками. Для лечения артериальной гипертензии фелодипин может применяться в монотерапии или в комбинации с другими гипотензивными препаратами, такими как бета-адреноблокаторы, диуретики или ингибиторы АПФ. Антиишемический эффект: применение фелодипина приводит к улучшению кровоснабжения миокарда за счет дилатации коронарных сосудов. Уменьшение нагрузки на сердце обеспечивается за счет снижения периферического сосудистого сопротивления (снижения нагрузки, преодолеваемой сердечной мышцей), что приводит к снижению потребности миокарда в кислороде. Фелодипин снимает спазм коронарных сосудов, улучшает сократительную способность миокарда и уменьшает частоту приступов стенокардии у пациентов со стабильной стенокардией напряжения. В начале терапии может наблюдаться временное увеличение ЧСС, купируемое назначением бета-адреноблокаторов. Эффект наступает через 2 ч и длится в течение 24 ч.

Для лечения стабильной стенокардии фелодипин может применяться в комбинации с бета-адреноблокаторами или в виде монотерапии.

Фармакокинетика

Системная биодоступность фелодипина составляет примерно 15% и не зависит от времени приема пищи. Однако скорость абсорбции, но не ее степень, может меняться в зависимости от времени приема пищи, и максимальная концентрация в плазме крови, таким образом, повышается примерно на 65%. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3-5 ч. Препарат связывается с белками плазмы крови на 99%. Объем распределения в равновесном состоянии составляет 10 л/кг. Период полувыведения составляет примерно 25 ч, фаза плато достигается примерно в течение 5 дней. Не кумулирует даже при длительном приёме.Общий плазменный клиренс в среднем составляет 1200 мл/мин. Уменьшенный клиренс у пациентов пожилого возраста и у пациентов со сниженной функцией печени приводит к увеличению концентрации фелодипина в плазме крови. Вместе с тем возрастной признак лишь частично объясняет индивидуальные изменения плазменной концентрации фелодипина. Фелодипин метаболизируется в печени под действием изофермента CYP3A4, все идентифицированные метаболиты не обладают вазодилатирующим эффектом (гемодинамической активностью). Около 70% от принятой дозы выделяется в виде метаболитов с почками, остальная часть — через кишечник. Менее 0,5% выводятся почками в неизмененном виде. При нарушении функции почек плазменная концентрация фелодипина не изменяется, но наблюдает- ся кумуляция неактивных метаболитов. Фелодипин не выводится при гемодиализе.

Применение препарата Фелодип

АГ (артериальная гипертензия) Дозу определяют индивидуально (в том числе и у лиц пожилого возраста). Начальная доза обычно составляет 5 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу можно повысить или добавить другой антигипертензивный препарат. Поддерживающая доза обычно составляет 5–10 мг 1 раз в сутки. Для определения индивидуальной дозы лучше всего использовать таблетки по 2,5 мг. Для применения у лиц пожилого возраста начальная доза составляет 2,5 мг/сут. Стабильная стенокардия. Лечение начинают с дозы 5 мг 1 раз в сутки, при необходимости дозу можно повысить до 10 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 20 мг в 1 прием. Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени терапевтическую дозу необходимо снизить (рекомендуемая начальная доза — 2,5 мг/сут). У пациентов с нарушением функции почек изменения фармакокинетики незначительны, поэтому коррекция дозы препарата не требуется. Препарат лучше принимать утром до еды или после легкого завтрака. Таблетки Фелодипа нельзя разжевывать, делить или измельчать. Опыт применения Фелодипа в педиатрии отсутствует.

Возможности фелодипина в лечении артериальной гипертензии

О статье

9969

0

Регулярные выпуски «РМЖ» №21 от 25.09.2008 стр. 1416

Рубрика: Кардиология

Автор: Недогода С.В. 1 1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград, Россия

Для цитирования:

Недогода С.В. Возможности фелодипина в лечении артериальной гипертензии. РМЖ. 2008;21:1416.

В России в настоящее время фелодипин — представитель антагонистов кальция (АК) из подгруппы дигидропиридинов не вполне обоснованно ушел на второй план при лечении артериальной гипертензии (АГ) по сравнению с амлодипином, хотя во всем мире он продолжает прочно занимать лидирующие позиции среди большого числа антигипертензивных препаратов. Это обусловлено не только клинико–фармакологическими особенностями препарата [9,21,26], но и имеющейся в настоящее время большой доказательной базой его применения при АГ.

Представляется, что уход фелодипина в «тень» в нашей стране обусловлен двумя наиболее важными причинами. Во–первых, в России долгое время на фармацевтическом рынке отсутствовали качественные дженерики фелодипина. И, во–вторых, в последние годы завершился ряд крупных исследований по другому представителю этой группы антагонистов кальция – амлодипину, что, естественно, позволило ему оказаться в центре внимания.

В отличие от недигидропиридиновых АК — верапамила и дилтиазема — дигидропиридиновые антагонисты, в том числе и фелодипин, в незначительной степени влияют на сократимость миокарда и вообще не влияют на функцию синусового узла и атрио–вентрикулярную проводимость. Эти их свойства в значительной степени определяют особенности клинического применения [26]. Фелодипин является современным АК второго поколения из группы дигидропиридиновых производных. При этом фелодипин обладает сосудистой селективностью в 7–10 раз большей, чем нифедипин [26].

При пероральном приеме фелодипин быстро абсорбируется и максимум его концентрации наблюдается через 1 ч. Относительно низкая биодоступность (около 15%) обусловлена высокой скоростью метаболизма препарата в печени. У больных циррозом печени вследствие высокой скорости пресистемной элиминации необходимо уменьшать суточную дозу препарата. Но по этой же причине при хронической почечной недостаточности необходимость в коррекции дозы фелодипина отсутствует. С белком связывается до 99% фелодипина. Период полувыведения (T1/2) фелодипина в среднем составляет около 14 часов, что гарантирует поддержание постоянного уровня его концентрации в крови. По этой же причине при его применении гораздо реже возникают побочные эффекты, типичные для короткодействующих АК. По своим фармакокинетическим параметрам (табл. 1) фелодипин «проигрывает» только амлодипину [2], а в клинических исследованиях так и не было выявлено «победителя» [4,7,16,20,22–25,28].

Гипотензивный эффект развивается через 15–45 мин. после приема внутрь и имеет дозозависимый характер, а его концентрация в плазме крови положительно коррелирует со снижением сосудистого периферического сопротивления и артериального давления (АД). В начале лечения снижение АД может сопровождаться транзиторным увеличением частоты сокращений сердца, но при длительном применении активации симпато–адреналовой системы не наблюдается [10,12,27]. Фелодипин оказывает также легкое диуретическое действие (26). Оптимальным режимом дозирования фелодипина при АГ считается его назначение по 5–10 мг 1–2 раза в сутки. Важно, что при терапии фелодипином отмечается достоверная регрессия гипертрофированного миокарда левого желудочка (ГЛЖ). После нескольких месяцев терапии уменьшается масса миокарда, толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки этого желудочка (по данным эхокардиографии). Фелодипин является метаболически нейтральным препаратом, в том числе и у проблемных пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа [5,13]. После прекращения лечения фелодипином не наблюдается синдрома отмены [3].

К несомненным достоинствам фелодипина можно отнести наличие у него антиангинального эффекта [26].

Доказательная база применения фелодипина при АГ в настоящее время, безусловно, является одной из наиболее мощных.

Прежде всего необходимо вспомнить о том, что одно из основополагающих исследований в современной кардиологии HOT (Hypertension Optimal Treatment study) , в котором принимали участие 18790 пациентов, фелодипин использовался в качестве основного препарата. В этом исследовании изучали влияние степени снижения АД на риск развития сердечно–сосудистых заболеваний, а также на смертность пациентов с АГ. Результаты исследования НОТ [14] убедительно продемонстрировали, что эффективное лечение АГ может быть достигнуто при использовании фелодипина в качестве основного антигипертензивного препарата. Так, в конце исследования 78% больных продолжали принимать фелодипин в качестве основной терапии, причем только у 41% пациентов его использовали в сочетании с ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и у 28% – с b–адреноблокатором метопрололом. Следовательно, в течение около четырех лет почти у половины пациентов эффективной была антигипертензвная монотерапия, что, несомненно, весьма хороший показатель. Было показано, что хорошая антигипертензивная эффективность и переносимость фелодипина не зависели от возраста и сопутствующей патологии, а частота возникновения сердечно–сосудистых заболеваний и осложнений во время лечения, включающего фелодипин, была существенно ниже, чем в более ранних исследованиях с применением диуретика или b–адреноблокатора, благодаря эффективному контролю АД в исследовании НОТ.

Исследование HOT продемонстрировало высокую эффективность комбинации фелодипина с метопрололом, иАПФ и ацетилсалициловой кислотой. Также была еще раз подтверждена целесообразность использования фелодипина при АГ у лиц пожилого возраста [8], которая ранее была показана в исследовании STOP–Hypertension 2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension 2).

К сожалению, в России практические врачи плохо информированы о результатах относительно недавно завершившегося крупного исследования FEVER (Felodipine EVEnt Reduction), хотя известнейший специалист в области АГ Prof. Alberto Zanchetti поставил его в ряд с такими исследованиями, как PROGRESS, ALLHAT и другими [17,18]. В этом рандомизированном двойном слепом плацебо–контролируемом исследовании оценивалась возможность снижения риска развития сердечно–сосудистых осложнений на фелодипине или плацебо у почти 10 тыс. пациентов с АГ и с исходно высоким риском этих осложнений после того, как АД у них было существенно снижено на терапии гидрохлортиазидом в низкой дозе, а фелодипин использовался для достижения его целевого уровня.

В этом исследовании участвовали пациенты с АГ в возрасте 50–79 лет, обоих полов, с САД/ДАД <210/115 мм рт.ст., находящихся на терапии антигипертензивными препаратами или с САД 160–210 мм рт.ст. или ДАД 95–115 мм рт.ст. без антигипертензивной терапии. Пациенты 50–60 лет должны были иметь ≥2 факторов риска или клинических проявлений заболеваний, а пациенты 61–79 лет – ≥1 фактора риска или клинических проявлений заболеваний.

Основными факторами сердечно–сосудистого риска были мужской пол, курение, общий холестерин ≥240 мг/дл в течение последнего года или гиполипидемическая терапия, компенсированный СД, ГЛЖ, протеинурия и избыточная масса тела (ИМТ >27 кг/м2). К основным сердечно–сосудистыми событиям относились инфаркт миокарда, инсульт, стабильная стенокардия или клинические проявления ИБС, застойная сердечная недостаточность, нарушения периферического кровообращения и транзиторные ишемические атаки.

Сначала пациенты в течение 6 недель получали монотерапию гидрохлортиазидом (ГХТЗ) 12,5 мг в сутки (другие антигипертензивные средства были исключены у 89% пациентов, получавших ранее лечение), после чего 9800 пациентов с ДАД 90–100 мм рт.ст. и/или SBP 140–160 мм рт.ст. были рандомизированы на 2 группы: одни получали ГХТЗ плюс фелодипин 5 мг/сут., другие ГХТЗ плюс плацебо.

Добавление диуретика или других антигипертензивных средств допускалось по усмотрению врача–исследователя. Наиболее часто назначались диуретики, иАПФ и АК, однако 66,1% пациентов в группе фелодипина и 57,7% в группе плацебо остались только на этих препаратах в течение всего периода исследования. Исследование завершилось, когда было зарегистрировано необходимое количество первичных конечных точек (400).

Среднее САД/ДАД на скрининге составляло 159/93 мм рт.ст. После 6 месяцев наблюдения среднее САД/ДАД составило 142,5/85 мм рт.ст. в группе плацебо против 137,3/82 мм рт.ст. в группе фелодипина. Эти различия в группах оставались постоянными в течение всего периода исследования для среднего снижения САД/ДАД 4/2 мм рт.ст. К концу наблюдения (60 мес.) больше пациентов из группы фелодипина + ГХТЗ достигли САД <140 мм рт.ст. и ДАД <90 мм рт.ст. по сравнению с группой плацебо + ГХТЗ (табл. 2).

Исследование FEVER показало, что количество инсультов (фатальных и нефатальных), было значительно ниже (–28%) в группе фелодипина (табл. 3). Необходимо отметить, что такое снижение риска развития инсульта было выявлено на фоне приема диуретиков, которые считаются одними из наиболее эффективных средств в снижении риска развития инсульта.

Значительное снижение в группе фелодипина + ГХТЗ против плацебо было также выявлено во вторичных исходах кардиоваскулярных событий (–28%), всех кардиоваскулярных событий (–28%), всех кардиальных событий (–34%), общей смертности (–30%), сердечно–сосудистой смертности (–32%), коронарных событий (–32%), СН (–24%) и рака (–40%).

Все схемы лечения в исследовании хорошо переносились, хотя в группе фелодипина отмечались более частые приступы «приливов» (1,4% против 0,2%, p<0,001) и отек голеней (1,0% против 0,37%, p<0,001), но значительно реже отмечался симптом усталости (0,64% против 1,05%, p=0,037) по сравнению с группой плацебо. В двух группах не было различий в частоте возникновения головокружения, головной боли или сердцебиений.

Комментируя результаты исследования FEVER, prof. Alberto Zanchetti отметил, что даже различия в отношении САД/ДАД как 4/2 мм рт.ст. при сравнении группы антагонистов кальция против плацебо может сопровождаться дальнейшим снижением сердечно–сосудистых событий, даже у пациентов с низким кардиоваскулярным риском по сравнению с пациентами большинства последних исследований (Syst–Eur, Syst–China, HOPE, PATS, PROGRESS, ALLHAT, SCOPE, LIFE, VALUE, INVEST, EUROPA, ACTION), в которых у пациентов с АГ изначально имелся высокий риск развития сердечно–сосудистых осложнений. Также обращало на себя внимание значительное уменьшение частоты рака у пациентов группы фелодипина.

Представляется важным, что фелодипин продемонстрировал усиление гипотензивного эффекта и снижение частоты побочных эффектом при его сочетании с эналаприлом (Enalapril Felodipine ER Factorial Study), замедление хронических заболеваний почек у пациентов с АГ и недиабетической нефропатией при сочетании с рамиприлом (The Nephros Study), выраженное уменьшение ГЛЖ при комбинации с ирбесартаном (SILVER) и снижение АД у лиц с рефрактерной АГ, у которых терапия с использованием двух антигипертензивных средств была неэффективной (Cooperative Study Group) [6].

Сегодня несостоятельными представляются утверждения о том, что терапия амлодипином и другими антагонистами кальция фармакоэкономически более предпочтительна, чем лечение фелодипином [4,7,16,19, 22–25,28]. Так, после перевода 238 пациентов с 10 мг амлодипина на 10 мг фелодипина [20] наблюдалась тенденция к дальнейшему снижению АД и достоверное уменьшение числа сердечных сокращений (табл. 4). При этом сопутствующая антигипертензивная терапия не изменилась (табл. 5).

После появления в России качественного дженерика фелодипина – ФЕЛОДИПа (компании Тева) возможности уменьшения затрат на лечение существенно снижаются при том, что используется один из наиболее современных АК с большой доказательной базой и опытом клинического применения. Необходимо отметить, что по своим фармакокинетическим параметрам генерический ФЕЛОДИП практически не отличается от оригинального препарата, что подтверждено результатами рандомизированного перекрестного исследования 48 здоровых лиц. При этом отличие от оригинала по большинству фармакокинетических параметров не превышало 2% при допустимом уровне в 10%.

Таким образом, фелодипин существенно расширяет возможности моно– и комбинированной терапии с другими препаратами, прежде всего иАПФ [1,11] не только у больных, имеющих исключительно АГ, но и такие сопутствующие заболевания, как СД, ИБС, подагра, бронхообструктивный синдром, ХОБЛ. Кроме этого, имеются данные о высокой эффективности применения препарата для лечения АГ в педиатрической практике [15] и в профилактике нефропатии при проведении контрастных исследований [29].

Литература 1. Bainbridge A.D., Macfadyen R.J., Stark S. et al. The antihypertensive efficacy and tolerability of a low dose combination of ramipril and felodipine ER in mild to moderate essential hypertension // Brit. J. Clin. Pharmacology. – 1993. – Vol. 36. – P. 323–330. 2. Baranda A.B., Mueller C.A., Alonso R.M. et al. Quantitative determination of the calcium channel antagonists amlodipine, lercanidipine, nitrendipine, felodipine, and lacidipine in human plasma using liquid chromatography–tandem mass spectrometry // Ther. Drug Monit. – 2005. – Vol. 27. – P. 44–52. 3. Black H.R., Elliott W.J., Weber M.A. et al. One–year study of felodipine or placebo for stage 1 isolated systolic hypertension // Hypertension. – 2001. – Vol. 38. – P. 1118–1123. 4. Blivin S.J., Pippins J., Annis L.G., Lyons F. A comparative analysis of amlodipine and felodipine in a military outpatient population: efficacy, outcomes, and cost considerations // Mil. Med. – 2003. – Vol. 168. – P. 530–535. 5. Capewell S., Collier A., Matthews D. et al A trial of the calcium antagonist felodipine in hypertensive type 2 diabetic patients// Diabet–Med.– 1989. Vol. 6.– P. 809–12. 6. Cooperative Study Group. Felodipine vs hydralazine: a controlled trial as third line therapy in hypertension// Br J Clin Pharmacol. – 1986.– Vol. 21. P. 621–626. 7. Dimenas E, Dahlof C, Olofosson B, Wiklund I. An instrument for quantifying subjective symptoms among untreated and treated hypertensives: development and documentation// J Clin Res Pharmacoepidemiol. – 1990. –Vol. 4. P:205–17. 8. Ekbom T., Linjer E., Hedner T. et al. Cardiovascular events in elderly patients with isolated systolic hypertension. A subgroup analysis of treatment strategies in STOP–Hypertension–2 // Blood Press. – 2004. – Vol. 13. – P. 137–141. 9. Ernst ME, Dellsperger KC, Phillips BG. Comparison of amlodipine and felodipine on 24–hour ambulatory blood pressure in hypertensive patients [abstr] //Am J Hypertens. – 2001. – P.118A. 10. Ficek J., Kokot F., Chudek J. et al. Influence of antihypertensive treatment with perindopril, pindolol or felodipinon plasma leptin concentration in patients with essential hypertension // Horm. Metab. Res. – 2002. – Vol. 34. – P. 703–708. 11. Francischetti A., Ono H., Frohlich E.D. Renoprotective effects of felodipine and/or enalapril in spontaneously hypertensive rats with and without L–NAME // Hypertension. – 1998. – Vol. 31. – P. 795–801. 12. Grassi G., Seravalle G., Turri C. Short–versus long–term effects of different dihydropyridines on sympathetic and baroreflex function in hypertension // Hypertension. – 2003. – Vol. 41. – P. 558–562. 13. Hishikawa K., Luscher T. Felodipine inhibits free–radical production by cytokines and glucose in human smooth muscle cells // Hypertension. – 1998. – Vol. 32. – P. 1011–1015. 14. Jonsson B., Hansson L., Stalhammar N.O. Health economics in the Hypertension Optimal Treatment (HOT) study: costs and cost–effectiveness of intensive blood pressure lowering and low–dose aspirin in patients with hypertension // J. Intern. Med. – 2003. – Vol. 253. – P. 472–480. 15. Kotchen T.A., Mansour G., Mansour A.J. Calcium channel blockers (felodipine) and pediatric essential hypertension // Curr. Hypertens. Rep. – 2003. – Vol. 5. – P. 484–485. 16. Krantz SR, Rase RS, Peipho RW. Retrospective analysis of formulary transition at large metropolitan HMO: nifedipine GITS to felodipine ER// J Managed Care Pharm. – 1996.–Vol.2.– P.642–6. 17. Lisheng L., Yuqing Z., Guozhang L et al. FEVER study: a trial further supporting the concept of a blood pressure–independent stroke protective effect by dihydropyridines// Journal of Hypertension. – 2006. – Vol. 24. P.1215–1216. 18. Liu L, Zhang Y, Liu G, Li W, Zhang X, Zanchetti A. The Felodipine EVEnt Reduction (FEVER) study: A randomized long–term placebo controlled trial in Chinese hypertensive patients – design and principal results// J Hypertens. – 2005. Vol. 23(suppl 2).– S118: Abstract P1.347. 19. Mamdani MM, Reisig CJ, Stevenson JG. Cost analysis of therapeutic interchange of calcium channel blockers for the treatment of hypertension: unexpected results from a conversion program// J Managed Care Pharm. – 2000. – Vol.6.–P.390–4. 20. Manzo B.A., Matalka M.S., Ravnan S.L. Evaluation of a therapeutic conversion from amlodipine to felodipine // Pharmacotherapy. – 2003. – Vol. 23. – P. 1508–1512. 21. Mayer O. Calcium channel blockers in the treatment of hypertension and ischemic coronary disease. Conflicts in their evaluation // Cas. Lek. Cesk. – 1998. – Vol. 6. – P. 216–219. 22. Menzin J., Lang K., Elliott W.J. et al. Adherence to calcium channel blocker therapy in older adults: a comparison of amlodipine and felodipine // J. Int. Med. Res. – 2004. – Vol. 32. – P. 233–239. 23. Oatis G, Stowers AD. Conversion from amlodipine to felodipine ER: did the change fulfill expectations? //Formulary.– 2000.Vol. 35.– P.435–42. 24. Ostergren J, Isaksson H, Brodin U, Schwan A, Ohman P. Effect of amlodipine versus felodipine extended release on 24–hour ambulatory blood pressure in hypertension// Am J Hypertens.– 1998.–Vol.11. – P.690–6. 25. Romito R., Pansini M.I., Perticone F. et al. Comparative effect of lercanidipine, felodipine, and nifedipine GITS on blood pressure and heart rate in patients with mild to moderate arterial hypertension: the lercanidipine in adults (LEAD) study // J. Clin. Hypertension (Greenwich). – 2003. – Vol. 5. – P. 249–253. 26. Scholze J.E. Differential therapy with calcium antagonists // Herz. – 2003. – Vol. 28. – P. 754–763. 27. Smith S.A., Mace P.J., Littler W.A. Felodipine, blood pressure, and cardiovascular reflexes in hypertensive humans // Hypertension. – 1986. – Vol. 8. – P. 1172–1178. 28. Walters J, Noel H, Folstad J, Kapadia V, White CM. Prospective evaluation of the therapeutic interchange of felodipine ER for amlodipine in patients with hypertension// Hosp Pharm.– 2000.– Vol.35. – P.48–51. 29. Wongand G. T. C., Irwin M. G. Contrast–induced Nephropathy// Br J Anaesth.– 2007.– Vol.99. P474–483.

Побочные эффекты препарата Фелодип

Подобно другим антагонистам кальция, фелодипин может вызывать гиперемию лица, головную боль, сердцебиение, головокружение, повышенную утомляемость. Эти реакции временные и чаще возникают в начале лечения или при повышении дозы. Возможно в зависимости от дозы появление отеков в области лодыжек, являющихся следствием прекапиллярной вазодилатации. У больных с воспалением десен или периодонтитом может возникнуть легкий отек десен; это можно предотвратить при соблюдении гигиены ротовой полости. Как и при применении других дигидропиридинов, в отдельных случаях отмечено усиление проявлений стенокардии, в основном в начале лечения. Сердечно-сосудистая система: тахикардия, ощущение сердцебиения, редко — синкопе, периферические отеки, гиперемия лица. Центральная и периферическая нервная система: головная боль, головокружение, редко — парестезии. ЖКТ: тошнота, боль в животе, в единичных случаях — гиперплазия, воспаление десен. Печень: в единичных случаях отмечают повышение уровня печеночных трансаминаз. Костно-мышечная система: редко — боль в суставах и мышцах. Аллергические реакции: гиперемия лица, кожная сыпь, зуд; редко — крапивница; в единичных случаях — фотосенсибилизация, васкулит. Мочевыделительная система: в единичных случаях — поллакиурия. Прочие: редко — утомляемость, сексуальные нарушения, импотенция; в единичных случаях — реакции гиперчувствительности, например ангионевротический шок, повышение температуры тела.

Особые указания по применению препарата Фелодип

В период лечения Фелодипом следует воздерживаться от занятий потенциально опасной деятельностью, требующей концентрации внимания и скорости психомоторных реакций. Больным со стенокардией необходимо принимать во внимание, что препарат может вызывать артериальную гипотензию, что может обусловить появление или усиление ишемии миокарда. При нарушении функции печени необходимо проведение коррекции дозы препарата. Фелодип не влияет на концентрацию глюкозы в плазме крови и на липидный профиль. Фелодип не следует принимать сочетанно с грейпфрутовым соком в связи с тем, что последний содержит флавоноид, повышающий концентрацию фелодипина в сыворотке крови. Фелодип эффективен и хорошо переносится больными независимо от пола и возраста, лицами с БА, другими обструктивными болезнями легких, с нарушением функции почек, больными с сахарным диабом, подагрой, гиперлипидемией, с синдромом Рейно, после трансплантации легких. С осторожностью назначают Фелодип, особенно в сочетании с блокаторами β-адренорецепторов, больным с выраженной сердечной недостаточностью.

Артериальная гипертензия (АГ) давно перешагнула рамки чисто медицинской проблемы. Широкая распространенность и тяжелые последствия этого заболевания сделали его проблемой социальной. В России, как и в большинстве экономически развитых стран, АГ – одно из наиболее часто встречаемых сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). По данным проведенного в 2008 г. исследования [1], распространенность АГ среди населения РФ составляла 40,8 %. В арсенале современной медицины находится масса мощных антигипертензивных препаратов, способных значительно увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить ее качество. Но, несмотря на это, как показали международные эпидемиологические исследования[2], целевой уровень артериального давления (АД) в реальной практике достигается не более чем в 40–60 % случаев. Причина неадекватного контроля АД не столько в недостаточной эффективности препаратов, сколько в низкой приверженности больных лечению. В России антигипертензивные препараты принимают чуть больше двух третей больных АГ – 69,5 %[1]. Из них эффективно лечатся только 27,3 % [1]. Отчасти в низкой приверженности “виновны” особенности, присущие самой АГ. Большинство больных АГ не имеют клинической симптоматики, поэтому лишь 40–50 % из них действительно начинают чувствовать себя лучше на фоне проводимого лечения [3]. У многих больных самочувствие даже ухудшается за счет слишком быстрого снижения АД либо побочных эффектов лекарств. Следовательно, принимаемые препараты должны помимо высокой антигипертензивной эффективности иметь хорошую переносимость и удобную схему приема. С другой стороны, в нашей стране на первое место среди факторов, влияющих на соблюдение рекомендаций врача, часто выходит “отсутствие средств”, а среди влияющих на выбор конкретного препарата – его стоимость и наличие в списке ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения) [4]. Поэтому при проведении фармакотерапии врачу приходится решать проблему выбора препарата, основываясь на данных не только о его клинической эффективности, но и о его реальной стоимости. Многие генерические препараты имеют сопоставимую с оригиналом терапевтическую активность и спектр побочных эффектов, но при этом существенно дешевле, т. к. их создание сопряжено со значительно меньшими издержками.

Одним из удачных препаратов-генериков является генерик фелодипина Фелодип (TEVA), состоящий в списке ДЛО и широко используемый врачами первичного звена в амбулаторной практике. Нами было выполнено исследование, целью которого являлась не только оценка клинической эффективности препарата у больных с АГ, но и анализ факторов, влияющих на приверженность терапии в условиях реальной амбулаторной практики.

Материал и методы

Открытое наблюдение проводили в 84 районных поликлиниках Москвы. В проведении исследования участвовали 185 врачей-кардиологов. В исследование были включены 5474 пациента с АГ, мужчины и женщины старше 18 лет с исходным уровнем офисного систолического АД (САД) 140–179 мм рт. ст. и диастолического АД (ДАД) 99–100 мм рт. ст., на фоне антигипертензивной терапии или без нее. Обязательным условием являлось отсутствие регулярной терапии антагонистами кальция (АК) в течение минимум двух недель до включения в исследование. В соответствии с критериями ESH/ESC [5] все больные имели высокий или очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Критериями исключения были симптоматическая АГ, инфаркт миокарда или инсульт, перенесенный менее 3 месяцев назад, декомпенсированная сердечная недостаточность, декомпенсированный или требующий назначения инсулина сахарный диабет (СД), выраженные нарушения функции печени и почек, непереносимость АК в анамнезе, аортальный стеноз, для женщин – беременность и лактация.

Всем включенным в исследование пациентам кроме общего клинического обследования измеряли АД в кабинете врача (офисное АД), рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). Проводилась оценка анамнеза, факторов риска, сопутствующей терапии. Качество жизни определялось по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Приверженность пациента медикаментозной терапии оценивалась по тесту Мориски–Грина [6].

Комплаентными считались больные, ответившие на данные вопросы “нет” более 3 раз (набравшие более 3 баллов):

- Забывали ли Вы когда-либо принять препараты? (нет/да).

- Не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема лекарств? (нет/да).

- Не пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? (нет/да).

- Если Вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, не пропускаете ли Вы следующий прием? (нет/да).

Дизайн исследования

По результатам теста Мориски– Грина на первом визите пациенты были разделены на две группы: первая – с низкой приверженностью лечению (НПЛ), вторая – с высокой приверженностью лечению (ВПЛ).

Фелодипин назначался в дозе 5–10 мг 1 раз в день. Коррекция дозы в обеих группах при необходимости проводилась на 4-й неделе исследования. Базовая терапия оставалась неизменной. На заключительный визит (через 8 недель) больной вновь приглашался в поликлинику. Определялся процент больных, достигших целевого уровня АД (офисное АД – меньше 140/90 мм рт. ст.), процент больных, у которых отмечено снижение ДАД более чем на 10 мм рт. ст. и САД более чем на 20 мм рт. ст. от исходного уровня. Оценивались переносимость препарата (хорошая/плохая), качество жизни по результатам визуально-аналоговой шкалы (исходная и конечная точки). Определялся процент больных, отметивших различные побочные эффекты.

Статистический анализ проводился с помощью пакета программ SAS (версия 6.12). При анализе рассчитывали средние величины (М), их стандартные ошибки (m). Достоверность различий средних величин оценивали по критерию Стьюдента (t). Использовались программы параметрического и непараметрического анализа. Результаты считали достоверными при p < 0,05. Данные представлены в виде M ± m. Для изучения приверженности использовалась модель логистического регресса, приведены шансы с 95 % доверительным интервалом (ДИ) для ряда информативных для приверженности переменных.

Результаты и обсуждение

Характеристика групп

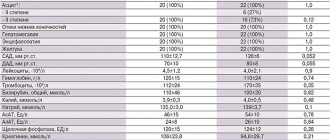

Анализу подверглось 4816 карт пациентов, полностью завершивших исследование (табл.1).

. Характеристика групп пациентов.

Группы не различались по возрасту, длительности АГ, наследственной отягощенности, ИМТ и степени физической активности. В группе НПЛ уровни САД и ДАД исходно были достоверно выше, чем в группе ВПЛ. Отмечено, что в группе НПЛ реже встречались ассоциированные заболевания. Пациенты этой группы чаще получали препараты по системе ДЛО (р = 0,001). При этом они реже принимали такие препараты, как АК, блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), аспирин, нитраты, антиаритмические средства. Средняя длительность АГ по группам не различалась, но доля больных с впервые выявленной АГ выше в группе НЛП. Средняя суточная доза фелодипина в группах на 4-й неделе его приема составила в первой группе 6,9 мг/сут, во второй – 6,7 мг/сут. На 8-й неделе приема дозы достоверно не различались.

Динамика АД

На фоне лечения через 4 и 8 недель в обеих группах наблюдалось достоверное снижение уровня и САД, и ДАД. Уровень САД снизился в среднем на 31 мм рт. ст., ДАД – на 15 мм рт. ст. (р < 0,0001). Динамика среднего офисного АД представлена на рис. 1 и 2.

Целевого уровня АД к концу исследования достигли 50,6 % пациентов группы НПЛ и 47,7 % пациентов группы ВПЛ. САД < 140 мм рт. ст. или снижение на 20 мм рт. ст. и более, а также ДАД < 90 мм рт. ст. или снижение на 10 мм рт. ст. и более были достигнуты у 98,8 % пациентов группы НПЛ и 98,4 % пациентов группы ВПЛ.

Качество жизни

Изучение качества жизни – важный аспект оценки проводимой терапии. Анализ данных ВАШ в начале исследования выявил достоверно более низкое качество жизни в группе НПЛ. Через 8 недель наблюдения качество жизни достоверно улучшилось в обеих группах, однако в группе НПЛ это улучшение было более выраженным (табл. 2).

. Изменение качества жизни по ВАШ, баллы.

Субъективная оценка терапии

Переносимость терапии пациенты оценили как отличную и хорошую в 79 % (группа НПЛ) и 80,4 % случаев (группа ВПЛ; р = 0,7). Улучшение самочувствия отметили 95 % пациентов группы НПЛ и 94,2 % – из группы ВПЛ (p = 0,3). Самочувствие не изменилось (по субъективной оценке пациентов) в 5 % случаев в группе НПЛ и в 5,8 % – в группе ВПЛ. Изъявили желание продолжить терапию фелодипином 90,1 % больных в группе НПЛ и 89,7 % – в группе ВПЛ.

Побочные реакции, отмеченные за время наблюдения у пациентов, представлены на рис. 3. Наиболее часто наблюдали отечность голеней, головную боль и гиперемию лица, что согласуется с данными других авторов [7].

Динамика приверженности терапии на фоне лечения

На фоне лечения отмечено достоверное увеличение доли больных, положительно ответивших на вопросы теста Мориски–Грина. Причем в группе с исходно низкой приверженностью динамика была более выраженной (табл. 3).

. Динамика числа больных с положительным ответом на вопросы теста Мориски–Грина в ходе исследования.

При анализе группы НПЛ отмечено, что 1085 пациентов как были некомплаентными, так таковыми и остались. В то же время 1656 пациентов на заключительном визите показали повышение приверженности к терапии (по данным теста Мориски– Грина). В группе ВПЛ только 56 пациентов стали менее комплаентными, а 1724 пациента так и остались высококомплаентными.

В настоящем исследовании из 4816 пациентов были привержены терапии только 31 %. Это практически совпадает с результатами исследования Эпоха-АГ (26,5 %) [8] и несколько меньше, чем цифры, приведенные в докладе ВОЗ [9], – 40 %. Нами были проанализированы факторы, которые могли влиять на приверженность терапии у данной когорты пациентов. В анализ были включены пол, возраст, наличие ИБС и СД, длительность АГ, статус курения, образ жизни, прием медикаментозной терапии (ИАПФ, БРА, АК, аспирин), возможность измерения АД в домашних условиях (наличие дома тонометра).

Как и по литературным данным [1, 4, 10], более приверженными к терапии оказались женщины (р < 0,0001). С возрастом приверженность падала (р < 0,004), что также соответствует общепринятым представлениям [4, 10]. Такие факторы риска, как курение и малоподвижный образ жизни, также ассоциировались с низким уровнем приверженности (р < 0,0002 и р < 0,003 соответственно). Присоединение ИБС и СД, напротив, достоверно повышает приверженность пациентов лечению (р < 0,0001), заставляя их, по всей видимости, наконец-то осознать серьезность проблемы.

Наличие домашнего тонометра и возможности самостоятельно контролировать уровень АД также определяли повышенную приверженность лекарственной терапии (р < 0,03). Этот факт подтверждают и зарубежные авторы [11, 12]. Возможность самостоятельно контролировать АД делает больного активным участником процесса лечения и позволяет воочию видеть его результаты. Это делает прием препаратов более осмысленным, отсюда и повышение приверженности. Сам факт покупки тонометра уже свидетельствует об осознании имеющейся проблемы.

Был проведен анализ лекарственных препаратов, применяемых пациентами. Показано, что наиболее привержены терапии пациенты, принимающие БРА, т. е. препараты, имеющие достаточно высокую стоимость. Тем не менее они занимают в настоящее время первое место по продолжительности удержания на терапии среди антигипертензивных средств. Лидирующая позиция этих препаратов связана не столько с высокой эффективностью, сколько с благоприятным спектром побочных эффектов [13, 14,], а переносимость лечения – ведущая причина “удержания” или отказа от проводимой терапии.

Особое внимание мы уделили такому параметру, как ДЛО. При оценке базовой модели с поправкой на пол и возраст вклад ДЛО в приверженность терапии оказался очень высоким (табл. 4). Наличие препарата в списке ДЛО и выдача его пациенту достоверно повышают приверженность лечению (р < 0,0001). Однако при постепенном включении в анализ таких параметров, как наличие ИБС, присоединение к ИБС СД, наличие домашнего тонометра, мы видим постепенное уменьшение вклада ДЛО в приверженность терапии.

. Вклад ДЛО в приверженность лечению.

Таким образом, наличие препарата в списке ДЛО не является независимым и определяющим фактором приверженности лечению. Если больной должным образом мотивирован, он будет покупать лекарство независимо от наличия их в списке. На первый план в этом случае выходит эффективность и безопасность препарата.

Полученные нами данные свидетельствуют о высокой эффективности фелодипина. Двухмесячная терапия привела к хорошему гипотензивному эффекту у подавляющего числа пациентов. Более 98 % больных, закончивших исследование, либо достигли целевого уровня АД, либо снизили его более чем на 20 и 10 мм рт. ст. (САД и ДАД соответственно). Полученные данные согласуются с результатами других исследований [15], в т. ч. и работ с использованием оригинального фелодипина [16]. Переносимость терапии оценивалась пациентами как отличная и хорошая более чем в 80 % случаев. Было отмечено достоверное улучшение качества жизни, более выраженное в группе НПЛ. Улучшение самочувствия отметили более 90 % пациентов обеих групп. Изъявили желание продолжить терапию Фелодипом 90,1 % больных в группе НПЛ и 89,7 % – в группе ВПЛ.

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе НПЛ эффективность лечения была такой же высокой, как и в группе ВПЛ. Уровень АД на последнем визите практически не различался между группами. Этот факт можно объяснить улучшением комплаентности в группе НПЛ. Большая часть пациентов этой группы (56,2 %) стала приверженной лечению к концу наблюдения (p = 0,001). Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, эффективность, хорошая переносимость и удобство приема фелодипина (“хороший препарат”) способствовали увеличению приверженности.

С другой – рост приверженности (“хороший больной”) способствовал эффективности терапии. Что тут причина, что следствие – не так уж важно. Стоит лишь отметить, что “хороший препарат”, по всей видимости, не единственная причина повышения приверженности. Важную роль сыграло формирование в ходе исследования более тесного контакта больного с врачом. Следует иметь в виду, что само внимание врача к проблеме комплаентности, соответствующий опрос больного и оценка этого показателя в динамике способствуют его повышению [17].

Выводы

- Выраженный гипотензивный эффект при применении фелодипина у больных АГ был отмечен как в период подбора дозы, так и при последующем наблюдении.

- На фоне длительной терапии фелодипином отмечено достоверное улучшение комплаентности в группе пациентов с НПЛ.

- Мужской пол, пожилой возраст ассоциируются с более низкой приверженностью терапии. Наличие домашнего тонометра у больных ИБС и СД, наоборот, ассоциируется с более высокой приверженностью.

- Наличие препарата в списке ДЛО не является независимым и определяющим фактором повышения приверженности лечению.

- Фелодипин может быть рекомендован для широкого использования в амбулаторной практике благодаря его эффективности, хорошей переносимости и положительному влиянию на комплаентность пациентов.

Информация об авторах: Фофанова Татьяна Вениаминовна – кандидат медицинских наук, старший научныйсотрудник научно-диспансерного отдела ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК МЗиСР. E-mail; Смирнова Мария Дмитриевна – кандидат медицинских наук, младший научный сотрудникнаучно-диспансерного отдела ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК МЗиСР. Тел., e-mail; Агеев Фаиль Таипович – доктор медицинских наук, руководитель научно-диспансерногоотдела ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК МЗиСР. E-mail; Кадушина Елена Борисовна – врач-психоневролог научно-диспансерногоотдела ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК МЗиСР. Патрушева Ирина Федоровна – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудникнаучно-диспансерного отдела ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК МЗиСР. Кузмина Алла Евгеньевна – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудникнаучно-диспансерного отдела ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК МЗиСР. Деев Александр Дмитриевич – кандидат физико-математических наук, руководитель лабораториибиостатистики ФГУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины».

Взаимодействия препарата Фелодип

Гипотензивное действие Фелодипа усиливают другие антигипертензивные средства (блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, диуретики), трициклические антидепрессанты, алкоголь. При применении Фелодипа, блокаторов β-адренорецепторов и органических нитратов суммируется антиангинальный эффект этих препаратов. При одновременном применении с Фелодипом НПВП антигипертензивное действие Фелодипа не снижается. Ингибиторы микросомальных энзимов (циметидин, эритромицин, ранитидин, кетоконазол, итраконазол, ритонавир, саквинавир, хинидин) повышают концентрацию фелодипина в плазме крови, поэтому назначаемая доза Фелодипа должна быть снижена при одновременном применении с этой группой препаратов. Индукторы микросомальных энзимов (например фенитоин, карбамазепин, рифампицин и барбитураты) могут снижать концентрацию фелодипина в плазме крови, поэтому дозу Фелодипа следует корригировать при сочетанном применении этих препаратов. При одновременном применении Фелодипа с дигоксином концентрация последнего повышается, но изменения дозы Фелодипа не требуется. Значительное связывание фелодипина с белками плазмы крови не влияет на частицу свободных фракций другого лекарственного вещества, для которого также характерно значительное связывание с белками плазмы крови (например, варфарин). Грейпфрутовый сок в связи с наличием в нем флавоноида повышает уровень в плазме крови и биодоступность фелодипина, поэтому его нельзя применять вместе с Фелодипом.

Передозировка препарата Фелодип, симптомы и лечение

Симптомы: артериальная гипотензия и брадикардия. Лечение: промывают желудок, применяют активированный уголь с дальнейшим размещением пациента в палате интенсивного наблюдения для мониторирования функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При тяжелой артериальной гипотензии необходимо поместить пациента в горизонтальное положение с поднятыми кверху нижними конечностями, повысить объем плазмы крови путем введения физиологического р-ра натрия хлорида, глюкозы, декстрана; ввести симпатомиметики: норэпинефрин, мезатон, допамин, добутамин, а также кальция хлорид. При брадикардии, AV-блокаде II–III степени, появлении асистолии в/в вводят атропина сульфат, норэпинефрин или кальция хлорид. При необходимости и наличии показаний применяют искусственный водитель ритма.